釋義

近幾年,從多項有關的地質災害調查評價工作中發現,晉西黃土高原尤其是永和、隰縣一線,黃土斜坡帶大量分布著黃土高原其他地區少見的突發性地質災害---黃土滑塌。這種特殊的邊坡變形災害既不同於典型滑坡,又不同於崩塌,而是具有先滑後塌兼有滑坡和崩塌某些特點的過渡性斜坡破壞特徵。所謂的黃土滑塌,是指黃土斜坡特別是高陡斜坡在自然因素或人類工程活動影響下所引發的突發性兼有滑動與倒塌、崩塌特點的特殊地質災害類型,具有滑坡和崩塌兩種機制和先滑後塌的變形破壞過程。

基本特徵

根據現場地質調查以及與典型黃土滑坡、崩塌對比分析,黃土滑塌通常具有以下主要特徵:

1)滑塌體在形態上常呈馬蹄狀或桃形,其後緣均有清晰的環形或半圓形沿垂直張裂縫隙形成的高約1.0m~1.5m的陡壁,兩側為不同弧度的弧形、底部受滑塌堆積面(道面、河谷地面等)控制。在剖面上除頂部拉張外,為高角度的光滑弧面或平面,且上陡下緩,總體坡度在50°~60°左右,有的研究者形象地稱之為L型。

2)單個滑塌體的規模通常不大,高度可超過50m~60m,寬度可達80m~100m,滑塌體的厚度通常不超過10m,一般小於5m。滑塌體的體積一般僅數萬方,比典型的黃土滑坡要小得多,卻比黃土崩塌要大得多。滑塌體通常是由黃土碎塊、黃土粉狀物構成的鬆散堆積體,而不是像黃土滑坡那樣由縱、橫長大裂隙所分割的台階狀,是連續的整體。

3)黃土滑塌災害通常僅發生在高度超過10m、坡度大於50°的高陡斜坡上,斜坡主要由馬蘭黃土構成,而大型黃土滑坡在坡度小於30°的斜坡上照樣發生。

4)黃土滑塌體的下限一般僅限於天然斜坡的坡腳和人工邊坡的台面(如公路道面、窯洞前的地面等),這與黃土滑坡穿切路面直至溝底有本質的區別。此外,高陡黃土斜坡的滑塌作用可以連續發生,即滑坡後的邊坡可以再次發生滑塌破壞。

5)在滑塌作用所形成的滑床底部和兩側的黃土中常常分布著壁理化的碎裂剪下帶,可根據這一現象判別該處斜坡歷史上是否發生過滑塌作用。遭受過古、老滑塌作用的斜坡更容易再次產生新的滑塌作用。

地域性及其影響因素

許多黃土理論和黃土工程性質研究都發現,中國黃土顆粒作為具有明顯的地帶性分布規律,即西北粗、東西細[4]。根據對黃河中游水土流失調查項目沿線黃土區滑塌現象的野外調查,以前人們研究結果分析,發現黃土滑塌災害的形成發育不僅具有明顯的地域性,而且黃土滑塌災害的發生極其發育程度與黃土本身的物質組成、結構,尤其是黃土顆粒成分變化的地帶性密切相關。劉東生等(1965)根據黃土高原黃土顆粒成分測試結果,自西北向東南依次劃分出三個帶,即砂黃土帶、黃土帶和粘黃土帶。最北部1帶砂黃土帶,即鹽池、榆林、靖邊以南,海源、志丹、子長、寧武以北和以西地區。通過對本區以往黃土顆粒分析結果的統計發現,砂黃土帶的小於0.005mm粘粒含量通常小於10%,這一地區正是黃土滑塌災害最嚴重的地區;第2帶為第1帶以南,渭源-臨汾一線以北的典型黃土帶,即粘粉質黃土帶。其小於0.005mm粘粒含量大致在10%~20%,粘聚力約為25kPa~35kPa左右,這一地區為滑塌地質災害中等或弱發育區。第3帶即包括西安、寶雞、天水、洛陽在內的粘聚力高達40kPa~50kPa,滑塌地質災害極少見。由此可見,滑塌地質災害的地域性與黃土顆粒成分變化的地帶性極為一致。可以認為,黃土滑塌是砂黃土和粘粉質黃土斜坡特有的地質災害現象,但滑塌作用的發生通常還受以下因素的影響:

滑塌作用主要發生在高度10m以上,甚至100m以上的主要由厚層馬蘭黃土組成的斜坡帶,黃土斜坡的坡度通常50°以上,斜坡下部為離石黃土者也可發生。由於組成砂黃土的砂粒和粗粉粒含量高達85%,而0.005mm粘粒含量小於10%,這類黃土具有較高的摩擦強度,內摩擦角可達28°~34°,因此常形成高陡的天然斜坡,而且滑塌破壞的滑床坡度仍可達50°~60°。

在自然條件下,在川地和大型沖溝兩側,黃土斜坡可因河水側向浸蝕或洪水沖刷坡腳(非基岩出露的沖溝、河道)而發生滑塌,並且雨季比旱季發生的頻率高。

在川地或大型沖溝中,修築水庫引起的水位抬高、庫水浸潤坡腳等,可誘發黃土滑塌災害發生。

在黃土塬邊和其他黃土斜坡地帶,因修築壩高、坡比過大而出現強烈滑塌現象。特別是一些縣、鄉鎮級公路建設中,斜坡內側雖留有排水溝,但大多未進行襯砌,促使雨水聚集、滲透、坡腳浸水軟化,反而易誘發黃土滑塌災害。

形成機理研究

形成機理研究是一切定量分析和地質災害防治的基礎。實踐表明,在解決黃土地質工程問題時,首先要合理地確定工程地質預報時所必須的工程地質力學模型,這是地質工程問題預測預報的基礎,地質模型和數據的精確性決定分析結果的可靠性,離開可靠的地質模型分析任何分析方法和精度都是無意義的,初步研究表明,黃土斜坡(邊坡)滑塌作用在產生機理和破壞方式上介於崩塌和滑坡之間,它具有滑動變形的機制、滑床的分布特點,又有崩落、崩塌破壞作用的產物。黃土斜坡滑塌破壞過程大致可分為三個階段:早期後緣拉張破壞、滑體坐落、前緣強度屈服(結構剪下破壞)、坡腳鼓出階段;快速滑動階段;破體結構解體、崩落和堆積階段。但目前對黃土滑塌的成災機理和發生演化過程還需要作進一步的理論和試驗分析。

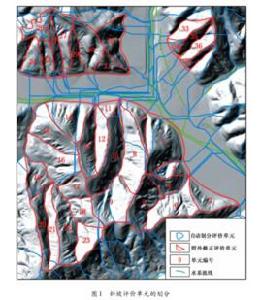

基於GIS的危險性預測研究

雖然黃土滑塌是砂黃土和粉質黃土斜坡特有的地質災害現象,但並非這種地區的黃土斜坡到處都會發生破壞,這主要是因為黃土滑塌災害的形成和演化受到多方面因素如地貌條件、坡形(坡比、坡高)、黃土的微觀和巨觀結構、強度參數、氣候參數等的影響。近年來,GIS技術和神經網路方法在工程地質和岩土工程領域得到了廣泛套用,並在實踐中發揮了積極的作用。但是依靠GIS技術建立一個地區的地質資料庫,不進行進一步的分析評價,只能稱作是空間資料庫,並不能達到地質災害危險性區劃的目的。而孤立的神經網路方法由於數據獲得的困難和偏差,在實際套用中也會大受局限。如何將二者結合起來,快速有效地得出實用的評價預測結果,成為當前的熱點問題,在當前西部大開發的形式下,地質災害區劃的重要性得到了許多學者的認同,許多研究者已開始在這方面進行探索。因此作為西北黃土高原影響工程建設和生態環境的黃土滑塌災害預測或區劃勢必成為當前的熱點研究課題

綜合防治對策研究

黃土高原區是我國重要的能源基地,這裡蘊藏著豐富的天然氣、石油及煤炭資源,隨著我國經濟戰略逐漸向西部傾斜,這一地區的城市建設、公路、鐵路及水利工程等迅速發展,工程建設規模不斷擴大,等級也相應提高。但是黃土地區高邊坡尚缺乏明確的技術標準,以至因設計不當而導致的黃土高邊坡變形破壞問題時有發生,儘管黃土滑塌的規模一般小於典型滑坡,但由於黃土滑塌災害的突發性,其產生的危害和損失是相當巨大的。同時應當看到,黃土滑塌災害不是孤立的,尤其是在砂黃土區,黃土滑塌往往與水土流失共生,它們的發生、發展有一定的內在聯繫(有共同的物質基礎)。這就要求在黃土滑塌災害環境地質工程防治對策研究中從整體出發,進行綜合防治。