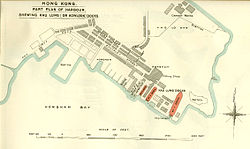

1900年代九龍船塢的平面圖

1900年代九龍船塢的平面圖同治九年(1870年)以後,由於黃埔的船塢不能滿足日益增大尺度和噸位的大火輪船進塢修理的需要,而香港已發展成為國際港口和增加船塢設施,尤其是九龍興建大型船塢之後,那裡也可以獲得充足的淡水,至港的商船已不必專至黃埔補充淡水和用淡水沖刷船殼,所以華南的修造船業務逐漸由黃埔向香港轉移。面臨新形勢的黃埔船塢公司也改變了自己的方針,於同治十二年(1873年)九月放棄了黃埔的業務,全力發展香港九龍的船塢。光緒二年(1876年)秋該公司把黃埔的全部塢廠、樓房和設備以8萬元賣給廣東官府,另在九龍紅磡建造一座大型船塢,並沿用黃埔船塢的名稱。

除上列船塢公司外,在廣州黃埔還有道光二十七年(1847年)美國人諾維開辦的長洲船塢公司,道光三十年(1850年)美商社團合建的賴德船塢,同治二年(1863年)英商開設的高阿船廠和同治六年香港福格森船廠開設的黃埔分廠。在汕頭有同治二年英商巴特福洋行,光緒六年(1880年)英商梅耶洋行、哈雷斯洋行,光緒十二年英商李弗斯,均附設修船廠或兼辦修船業務。

大戰爆發,至民國7年結束。在此期間,西方列強忙於戰爭,無暇東顧,放鬆對華航運的控制,並抽走部分輪船。廣東民間造船工業乘隙發展,廣南船塢、靜波船廠、協同和機器廠等都得到發展。戰後,外國洋行又重新控制華南沿海航運,造船工業又受到抑制,軍用的黃埔船廠和魚雷局處境艱難,時開時歇。陳濟棠在廣東主政期間(民國18年至25年),政局相對穩定,船舶工業有所發展,在廣州及潮州等地相繼籌建一些修造汽船的工廠。抗日戰爭期間,廣州潮州淪陷後,有一批船廠、船鋪遷往珠江和韓江上游。日本侵略軍在廣州、海南島等地設立小船廠和船舶修理所。抗戰勝利後,國民政府海軍接收日偽軍用的船所,民間船廠同時恢復,並新開一些塢廠,如廣州的裕國船塢、華南船塢和新中國機器廠、同生機器廠等。汕頭、江門等地也開辦許多小船廠。期間,國民黨發動內戰,軍事上不斷失敗,政治、經濟上陷入了嚴重危機,到建國前夕,許多船廠破產倒閉,剩下的也奄奄一息。