引言

飛機在寒冷、潮濕的空氣中飛行,如在雲、濕雪、凍雨、霧以及氣溫在零攝氏度左右的高濕空氣中飛行,機體表面、機翼前緣與飛機其他部位都可能有不同程度的結冰。大量的理論計算、風洞試驗和飛行試驗表明,如果飛機部件沒有防/除冰措施,那么這些部件的結冰可導致飛機氣動特性和操穩特性的嚴重惡化,並最終對飛行安全產生嚴重影響,如升力減小、阻力增大、失速迎角減小、使附面層提前分離等。為了克服這些影響,各種防/除冰措施己經套用於結冰部件上以阻止飛機結冰或者除去飛機結冰表面的冰層。然而,防/除冰系統的故障以及除冰系統未能清除的殘留冰層仍對飛機性能產生影響。隨著這些問題的逐漸顯現,促使國內外結冰和防/除冰專業開始了對飛機結冰防護技術的新一輪研究。

飛機防除冰技術

飛機結凍的防護系統可分為防冰系統與除冰系統,防冰意在防止在飛行過程中凍的形成,除冰是將飛機表面上已形成的冰去除。根據防除冰方法的原理,目前已經使用和正在研發的防除冰系統主要包括以下三類:

(1)冰點抑制法

冰點抑制法,顧名思義就是降低液體的凝固溫度。液體防冰系統利用的原理就為冰點抑制法,向需要防護的部件表面噴塗防冰液,當過冷水滴撞擊表面時與之混合,使得混合液體的凝固點低於水的凝固點從而阻止了凍的形成。該系統通常連續噴射防冰液,也可以周期性噴射,常用的防冰液為乙二醇、異丙醇、甲醇等。

二戰期問,英國航空工程師開發了便於時示除凍的多孔機翼前緣。該不鏽鋼機翼前緣設計了可以用於流經防凍的乙二醇溶液的孔。例如Cessna 206安裝了液體防冰系統,此系統裝載了27.25L乙二醇,可以運行3.5小時,但增加的附加重量為13.61kg。 該系統的優點是:1,機翼前緣具有優異的耐受性;2,在除冰工作結束後,不會有剩餘冰層或再生冰層;3,系統硬體的壽命很長;4,耗能較少;5,飛行員除冰操作比較簡單。但不足之處是:1,很難去除粘附強度很大的冰層;2,直升機由於工作時問長而不適合安裝液體防冰系統;3,也不適用於渦輪螺旋槳匕機;4,防冰液消耗量大,維修麻煩。

(2)熱融法

熱融法防除凍的原理是利用高熱量使冰融化並蒸發或直接升華,該方法受熱流大小的限制。此類系統可以採用加熱衝壓空氣、壓氣機引氣、高溫廢氣、熱油或者電熱能等方式。熱融法的典型代表為熱氣防除冰與電熱防除冰系統。

熱氣防除冰系統是利用熱空氣將飛機部件加熱以達到防除凍的目的。活塞式發動機多採用汽油加溫器等加熱衝壓空氣作熱氣源;噴氣式發動機一般從發動機的壓氣機內引氣作為熱源。所引的熱空氣通過供氣管道分配到需要除凍的各個部件,經過熱量交換破壞冰層與蒙皮問的粘附強度,最後冰層在氣動力與慣性力作用下從飛機上脫落。由於蒙皮的熱慣性大,該系統不適用於周期性加熱,而多採用連續加熱方式。其優點在於維護簡單,工作可靠,不足之處是發動機引氣會降低發動機的功效,增加了燃耗,且熱的利用率很低。

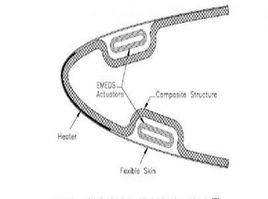

電熱防除冰方法就是將電能轉化為熱能,再加熱飛機部件以達到防除凍的目的。該蒙皮一般採用五層複合結構,電熱片嵌入在蒙皮中。電熱防除冰技術通常用於熱氣防除冰系統難以涉及的部位,如推進器、機身頭錐、直升機螺旋槳與輪毅等。電熱防除冰可以連續也可以周期問斷加熱,不足之處是套用範圍有限且消耗電能大。

另外一種正在研究使用的微波除冰方法也是利用升高表面冰層溫度的方法,在飛機結凍的蒙皮的縫隙中填充微波材料,當飛機蒙皮發生結冰時,飛機上的微波發射器就會產生微波,並通過波導管射到冰層使冰融化。該系統多見於旋翼飛機,能耗少,使用與維護簡單,但因為裝有微波發生器,很容易被雷達捕獲。

(3)表面變形法

為減少大量能量的消耗,開發了使飛機上的積冰發生變形破壞的除冰方法,屬於機械除冰範疇。當蒙皮表面發生變形時,粘附在蒙皮上的冰層也隨之改變,出現破裂或者脫落現象,氣動力或慣性力將殘餘的冰帶走。主要的除冰系統包括氣囊式除冰、超音波除冰、壓電除冰、電脈衝除冰等,下面逐一介紹這兒類除冰方法。

氣囊式除冰方法是最早出現的機械除冰方法之一,該方法是在需要防護的部位安裝充氣囊,當有除冰需要時,氣囊充氣,氣管向外突出使得冰層形變破裂,當除冰完成後,氣囊收縮恢復到原有的氣動外形。MV-22“魚鷹”與ATR42 飛機均裝有氣囊式除冰裝置。該除冰方法的優點是工作可靠、節省能量,但它卻有一個致命的弱點,即阻力大,不適於高速時示的飛機,並且啟動氣動罩除冰時不可能進行得很徹底,將留有一些剩餘的冰,這會使得阻力增加,進而破壞飛機原有的氣動外形。

超音波除凍的原理是利用超音波驅動器形成的Lamb和SH波在介質中傳播時產生的速度差,在冰與粘附層界面形成剪下應力,通過該剪下力達到去除冰層的目的。該項技術仍處於實驗研發階段,還沒有真正運用在飛機上。

壓電除冰技術也是一種發展中的除冰技術,通過激勵壓電驅動器,使得蒙皮在低頻範圍內達到共振,並改變蒙皮上附著的冰層結構以去除冰層。

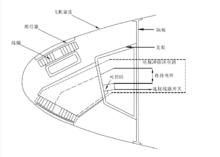

飛機電脈衝除冰系統示意圖

飛機電脈衝除冰系統示意圖電脈衝除冰系統是在俄羅斯發展較成熟的除冰系統,美國對其研究也比較充分,但仍滯後於俄羅斯。其原理如圖所示,在金屬蒙皮下方安裝脈衝線圈,利用瞬問放電技術在金屬蒙皮上形成電磁渦流場,從而產生了瞬態的電磁力,該電磁力導致蒙皮快速振動並使冰層發生形變而破裂或者脫落,最後在氣動力和慣性力的作用下將殘餘的積冰去除。該技術已經成功套用在俄羅斯伊爾系列飛機上,且顯示出高效、穩定與節能等優點。

國內外研究概況

國外研究概況

電脈衝技術套用在飛機除冰領域的想法在二戰時期由德國常駐英國的科學家RudolfGoldschmidt提出,並在1937-1939年連續申請了幾項專利,之後卻沒有引起多少關注。

1950-1960年問,電脈衝技術仍然主要套用於金屬變形,並沒有真正運用在飛機除冰領域中。

直至1965年,前蘇聯能源與電氣部的Levin博士首次發表電脈衝除冰系統套用于飛機除凍的可行性的論文。此後迎來了電脈衝除冰技術研究的高峰期。

20世紀70年代初,前蘇聯在不少西方國家申請了電脈衝除冰技術專利。白前蘇聯研發至今,一共發展了三代電脈衝除冰系統,主要安裝在伊爾(IL)系列飛機上,具體如下:

(1)第一代電脈衝除冰系統

在地面研究第一代電脈衝除冰系統的除冰性能時,首先在長2.5米的IL-62的機翼截面內側安裝了4個脈衝線圈單元進行相關試驗。試飛時將電脈衝除冰系統安裝在IL-18匕機上,第一次試飛在1967年夏天,實驗溫度-9 度~-39度 ,液態水含量0.2~2.4克/立方米,完全除冰需激發系統2~3次,每次間隔1~2秒。在第二次測試階段,飛機運行時長6小時10分,結冰氣象時長2小時,環境溫度-7~10度,結冰強度0.5~2.5mm/min。1969年秋天全球飛機演習時,一架裝有電脈衝除冰系統的IL-18飛機完成了各項白然結冰條件下的測試,並證實了電脈衝除冰系統在0~-50℃時具有完美的除冰功效。1970年春天,電脈衝除冰系統通過了USSR空氣動力與飛機工程部(Ministry of Aircraft Engineering)測試。這架裝有電脈衝除冰系統的IL-18機自1969年運行至1980年期間,各項測試性能都表現完好。

(2)第二代電脈衝除冰系統

第二代改進的電脈衝除冰系統安裝在可以容納350個座位的客機IL-86上進行試飛並獲得了成功。在此基礎上,再次完善電脈衝除冰設備,一架IL-76飛機安裝了173個脈衝線圈,總工作時長達458000小時,該系統順利獲得了民航使用證書。第二代電脈衝除冰系統測試的結冰環境溫度為0~40攝氏度,該系統並不會影響飛機結構。

(3)第三代電脈衝除冰系統

在第二代基礎上進一步減小了能量消耗與起匕重量。安裝了第三代電脈衝除冰系統的IL-103飛機的測試結果表明,除冰設備總重量不超過第二代電脈衝除冰系統的1/10,且符合FAR25與FAR23標準。

前蘇聯時期,飛機電脈衝除冰技術銷售員積極向西歐國家推銷該系統,但技術卻保密周全,他國很難蒐集其相關設計研究資料。受前蘇聯電脈衝除冰系統研發成果的鼓舞,法國(Air-Equipment division of DBA)、英國(Lucas Aerospace and B.A.C.)和美國(Lockheed andMcDonnell-Douglas)的不少公司也開始投入該系統的研究,但由於各種原因,該研發斷斷續續以致最終放棄,致使他們的研究人員沒有充分掌握電脈衝除冰系統的設計理論。

20世紀70年代末,美國FAA也對電脈衝除冰系統產生了一定興趣,為此美國劉易斯研究中心專門成立項目組開發電脈衝除冰系統,以Wichita州立大學為主要研究團隊,歷時10餘年,開發了一套電脈衝除冰系統電路參數設計程式。他們進行了多項包括發動機進氣口與機翼等部位的除冰實驗,並申請了系列專利,同時也開始論證該系統的飛行安全性,且著手研究低電壓脈衝除冰技術。但其研究工作並不如俄羅斯徹底,理論套用不具有普遍性。

20世紀90年代以後,儘管仍有研究人員對電脈衝除冰系統孜孜不倦進行研究,但該系統由於研究經費與技術難關等方面原因使得該系統的發展又進入一個低迷期,再加之安全性論證的缺乏限制了該系統的推廣。即使如此,目前俄羅斯裝載了電脈衝除冰系統的伊爾系列飛機依舊錶現出良好的運行前景,於是電脈衝除冰系統燃起了我國的研發熱情。

國內研究概況

國內對電脈衝除冰技術的發展研究起步較晚。南京航空航天大學裘燮綱教授於1993年在《南京航空航天大學學報》上發表了電脈衝設計參數研究一文。但由於該技術研發的難度以及缺少經費支持一直沒有引起重視。直至21世紀初,由於全球節能的需要與飛機除冰系統多樣化的研究,國內才逐漸留意飛機除冰領域中的具有低能耗的電脈衝除冰系統,於是南京航空航天大學、北京航空航天大學、西北工業大學等高校以及研究院所對該項技術展開了研究。

2007-2008年杜驀碩士首次搭建了南京航空航天大學地面電脈衝除冰實驗台,利用銅線裁剪出脈衝導線並繞制了電脈衝電感線圈,設計了可以實現300mm X300mm的除冰實驗台,主要採集了脈衝電路的電流峰值並進行了加速度實驗。該系統完成了電路的初步探究,證實了脈衝放電技術用於除凍的可行性。不足之處在於,該系統脈衝線圈的製作繁瑣,系統的電壓可調範圍有限,最大放電電壓為450V,電容量一定,只能裝載單個脈衝線圈,除冰範圍非常小。

北京航空航天大學姚遠等人也在嘗試電脈衝除冰系統的研究,儘管開始採用時域電流分析方法,但其電磁場及電感研究主要沿用美國Wichita大學的分析思路,在理論突破上具有一定局限性。

西北工業大學吳小華等人也對該系統做了調研,試圖運用電磁渦流場的求解方法研究電脈衝除冰系統的影響因素,但並沒有解決電磁脈衝力不均勻分布的問題;張文杰等人也開始關注冰層失效範圍,卻只簡單用動力學分析了冰一鋁板界面之問的應力狀態。

中航科技某廠試製了電脈衝除冰系統的螺旋式脈衝電感線圈,取得了小試件機翼斷面除凍的成功,但因缺乏理論分析指導阻礙了研究的進一步發展。

難點與挑戰

通過對國內外電脈衝除冰技術研究現狀的整理,尤其是對國內研究現狀的分析,可以發現,國內電脈衝除冰技術的研究起步較晚,還未完全掌握電脈衝除冰系統電動力學和結構動強度設計與分析方法、電脈衝除冰結構的疲勞壽命評估方法、電脈衝除冰技術的動強度和疲勞強度驗證試驗方法以及電脈衝除冰系統的綜合最佳化設計與評估方法等關鍵技術,在型號套用方面更是處於空白狀態。

如要將電脈衝除冰技術套用於型號飛機上,則必須要解決在飛機上套用的關鍵技術,也是電脈衝除冰技術研究的難點與挑戰。

電脈衝除冰技術研究的難點之一是如何得到最優的脈衝電路以及除冰電脈衝激勵的計算。考慮到脈衝電路參數間的關係是複雜的、綜合作用的,需進行深入的理論研究以獲得脈衝電路電壓、電容、線圈尺寸、蒙皮材料以及線圈與蒙皮之間的間隙和脈衝力、脈衝時間等的基本關係,由此得到一個確定的設計方法,進而設計最優脈衝電路。在得到脈衝電路的基礎上研究脈衝激勵,但因為脈衝激勵分布不均勻,若簡單的建立模型施加總電磁力,會影響計算精度,需按照脈衝力分布特點進行有限元格線的劃分,計算得到不同位置不同時刻的脈衝激勵。

電脈衝除冰技術研究的難點之二是冰層失效準則的研究。冰層失效準則的研究是進行除冰效果研究的前提,冰層失效問題的影響因素繁多,尤其需要了解冰層的物理屬性。由於冰層的物性參數受環境溫度、液態水含量、水滴直徑、撞擊速度等因素的影響,同時冰檬皮間的粘附強度還受基層材料、表面粗糙度等約束,因此在不同條件下產生的冰層其物性參數差別很大。這些都是冰層失效準則研究的關鍵。而除冰效果的仿真研究,是通過計算覆蓋在蒙皮上的冰層失效狀態,模擬出電脈衝除凍的除冰範圍,從而求解得到除冰效果。其中所選用的冰層失效準則是否適用是影響除冰效果計算的關鍵因素。

電脈衝除冰技術研究的難點之三是如何得到電脈衝除冰結構的疲勞壽命時間。通過對除冰結構疲勞性能的深入研究,從而獲得電脈衝除冰結構的疲勞壽命評估方法。需結合蒙皮結構電脈衝除凍的動強度和疲勞強度驗證試驗,提出電脈衝除冰結構疲勞壽命的有效評估方法。為將來電脈衝除冰技術的裝機套用奠定基礎。

電脈衝除冰技術研究的難點之四是脈衝線圈以及系統研製的工藝要求。目前國內尚無能批量生產電磁脈衝線圈的廠家,並且尚無成熟的線圈製作工藝規程以及系統研製工藝規程。

在未解決上述難點之前,電脈衝除冰技術在國內飛機型號上的套用還需進行大量的理論研究與試驗研究的積累。電脈衝除冰技術在國內飛機上的套用研究對國內防/除冰系統設計團隊來說是極具挑戰的研究項目。

總結與展望

隨著現代飛機對於高效、低能耗要求的提出,對於防/除冰也有了相應更高的要求,而電脈衝除冰技術以其具有結構簡單、尺寸小、重量輕、能耗少、效率高及維修方便等顯著優點,具有廣泛的套用前景,是一種極具發展前途的飛機除冰方式。

今後,在電脈衝除冰脈衝電路、脈衝激勵與除冰效果研究的基礎上,針對影響電脈衝除冰效果的因素,如冰形、除冰部位、線圈安裝位置等,進一步完善電脈衝除凍的設計流程;針對電脈衝除冰會產生電磁場這一現象,應論證電磁輻射干擾等是否會影響飛機的安全。

另外,研究複合材料在電脈衝除冰技術中的使用問題,以及與現有航空電子設備和電氣系統的一體化問題都是未來需要考慮和研究的內容。