景點簡介

雲門山風景區

雲門山風景區主要景點

雲門山風景區

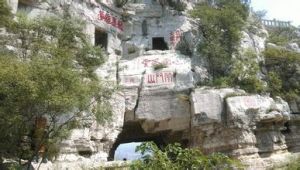

雲門山風景區雲門仙境,歷來頗得佛、道兩教的青睞,山陽有大小5個石窟,石刻造像272尊,主要為西方三對像,也有力士、釋迦多寶二佛說法像等。有題記者可追溯至開皇九(589)年,雖經1400年的滄桑變易,風雨剝蝕,這些造像仍然保存基本完好。明清兩代,在雲門山題刻者更多,這些題刻和碑碣都是研究我國古代書法藝術和雲門山之歷史較為準確的資料,在眾多的題刻中最有名的是山陰處海內外罕見的巨大鐫刻"壽"字,該字結構嚴謹,端莊大方,坐南朝北,通高7.5米,寬3.7米,單是下部的"寸"字就高2.22米,為大個頭的漢子所不及,故當地有 "壽比南山"、"人無寸高"之說。

這個"壽"字是明嘉靖年間衡王府內掌司冀陽周全所獻書。端詳此"壽",字型揮灑俊逸,筆劃圓泣流暢,雖千鑿百斧雕成,卻不露分毫痕跡,充分體現了勞動人民的聰明智慧,是書法石刻藝術的瑰寶。自此,青州官民,朝野上下,去雲門山拜壽的人絡繹不絕,至今已有400餘年的歷史了。近年來,眾從的中外遊客都把能到雲門山參拜大壽字作為自己最大的心愿。

雲門山風景區

雲門山風景區雲門山主峰名"大雲頂",形若魚脊,東西走向,上多寺廟宮觀,山巔植"東嶽大帝"之宮,樹"泰山老母"之祀,東西建閬風亭,新修盤石級968級。建雲門山"八仙亭""望壽閣",紅牆青瓦,古色古香。被山東省政府列為省級風景名勝遊覽區。近年來,中外遊客日益增多,雲門山人涌如潮,列戶成峰 ,登頂俯瞰,一望無盡,山野之盛,遠勝往昔。

早在隋、唐、宋時期,這裡就深受詩人騷客和佛、道兩家的青睞。山上有隋、唐石窟造像五處,石佛二百七十二尊,歷代文人墨客、善男信女的題刻、 造像、碑碣總計百餘處,遍布雲門山摩崖。其中,雲門山大“壽”字,位於山頂聳立的摩崖北壁。整個大字通高7.5米,寬3.7米,僅壽字下面的寸字就高2.3米,所以在當地有“人無寸高”的戲語,為我國摩崖“壽”字之最。雲門山石龕造像是山東地區現存為數不多的唐代以前佛教造像之一,因歷史久遠、窟大,造像精美被各方人士所讚賞。雲門山造像共有5個石龕,石刻造像272尊,有題記者可追溯至隋開皇九年(公元589年)。自西向東排列,第一、二龕均開鑿北齊至隋代,位於雲門洞的西邊;第三、四、五龕開鑿於盛唐時期,位於雲門洞的上方。萬春洞,又稱希夷石室。它位於山陰東側,洞高1.6米,寬1.2米,深5米,洞內南側有石床,有陳摶老人的高浮雕石像一尊,枕石長眠,長睡不醒,安祥悠然,憨厚可掬。該洞是明代嘉靖年間衡王府內典膳掌司冀陽周全為紀念陳摶老人而鑿,所以當地俗稱陳摶洞。

山腰處是“望壽閣”,原為元朝時期的“靈官廟”,後毀於戰火,1984年重修。因這裡與山頂的“壽”字遙遙相望,於是更名為“望壽閣”。閣內的正殿建於懸崖之上,高大宏偉,古樸壯觀,正門匾額上書“望壽閣”三個大字,為著名書法家啟功 題寫。殿內供奉福、祿、壽三星,東西兩邊的廂房裡供奉關公和財神,許多遊客喜歡在此進香拜神,希冀自己和家人一生平安,萬事如意。

雲門山風景區

雲門山風景區雲門山四周青山逶迤,峰巒秀麗,松柏疊翠,森林幽深,空氣清新,環境靜謐,與整潔優美、繁盛發達的市區連線映襯,構成群山連翠,障城如畫的靚麗風光。北宋著名的政治家、人稱“鐵面御史”的趙抃曾於熙寧知青州,他在《詠雲門山》一詩中讚美雲門山曰:“十里崢嶸到忽平,兀然如覺夢魂醒。石通幽室心生白,徑擁寒雲步入青。一水下窺絕線,兩山前列似開屏。重城歸去仍堪喜,歲年稔人家戶不扃。”黃庶(黃庭堅之父)曾任青州通判,他也賦詩讚美雲門山曰:“區區霸跡欲知小,試絕大雲孤頂看。老僧指我日上處,鏡面瀉出黃金盤。”

雲門山與近傍駝山,山下范公亭連成一體,成為青州的風景廟會區,在這裡遊覽,有一套謠諺可作導遊:“一拜壽,二拜佛,三拜清官,四品書。”

拜壽上雲門山有兩項內容:第一,雲門山上有明衡王朱厚矯慶壽時刻下的一個大“壽”字,高7.5米,寬3.7米,只“壽”字下部的一個“寸”字,就有2.3米高,人攀其上,足蹬“寸”鉤,頭頂不著那上邊的一橫,俗稱“人無寸高”。當年衡王要的是“壽比南山”的豪侈,現在人們拜這大“壽”字,取的是“長壽”、“高壽”的吉利。第二,雲門山上有陳摶洞,其中有“老壽星”陳摶的石雕臥像,成了吉祥的象徵,人們入洞拜他,又必動手摸他,有諺謠唱到:“摸摸陳摶頭,一輩子不用愁;摸摸陳摶腚,一輩子不生病。”天長日久,是壽星被摸的油光鋥亮。

雲門山風景區

雲門山風景區至於拜清官、品書法,一在范公亭,拜的是曾任青州太守的范仲淹,一在玲瓏山,看的是北魏鄭道昭留下的題銘石刻。

交通:火車:青州客運站乘計程車40分鐘路程;汽車:青州汽車站乘計程車20分鐘路程; 自駕車: (1)濟南方向:從濟青高速9號A口下南行,經新東環--南環路(向西行)--雲門山景區約1小時。 (2)青島方向:從濟南高速9號口下,南行經市區雲門山景區大約1小時路程。 歷史變遷:雲門山大雲寺位於城東北隅,是最早的佛教寺院。據《魏書.釋老志》載:“有 王阿育,以神力分佛舍利,役諸鬼神,造八萬四千塔,布於世界,今洛陽、姑臧(今武威),臨淄皆有阿育寺,蓋稱其遺蹟焉。”這裡講到故臧的阿育寺,就是指涼州早期的大雲寺。西夏天佑民安五年(1094年)《涼州重修護國寺感通塔碑》 即西夏碑)中就有這樣的記載:“阿育王起八萬四千寶塔,奉安舍利,報佛恩重,今武威郡塔(大雲塔)即其數也。張軌稱制(西涼)……天錫宮中,數多靈瑞,天錫異其事,時有人謂天錫曰,昔阿育王奉佛舍利起塔,遍世界中,今之宮乃塔之故基之一也,天錫遂舍其宮為寺,就其地建塔。”清康熙《重修白塔寺碑記》也載:“昔阿育王造塔八萬四千……甘州之萬壽塔與涼州之姑洗塔屬其二焉。”以上記載說明涼州大雲寺塔為阿育王所造八萬四千寶塔之一。到前涼時,其宮殿修在了阿育王佛塔的遺址上,因此宮中屢屢現靈,前涼國王才舍宮復寺建塔。 又據唐景雲二年《涼州大雲寺古剎功德碑》云:“大雲寺者,晉涼州牧張天錫昇平之年所置也。本名宏藏寺,後改為大雲寺,因則天大聖皇妃臨朝之日,創諸州各置大雲,遂改號為天賜庵。”碑文還記載:前涼宏藏寺“花樓院有七層木浮圖,即張氏建寺之日造,高一百八十尺,層列周圍二十八間”,亭台樓閣一應俱全,規模宏大。清康熙《重修清應寺塔記》也載:“北斗宮之有姑洗塔,蓋始於晉張重華舍宮內地建立寺塔。今此塔與大雲寺並峙,鎮塞水口而摩穹礙日,光耀非常,蓋涼州一勝況也。”西夏時期,公元1038年10月元昊稱帝建國,11月即仿宋南郊故事,親自從首都興慶府來到西涼府大雲寺祀神拜佛,說明大雲寺在西夏時期的重要地位。在乾順天佑民安四年(1093年),由皇帝、皇太后發願,動用了大量人力、物力和財力對大雲寺寺廟及塔進行了大規模的維修,第二年完工後,即立碑贊慶,將大雲寺更名為護國寺,立碑銘為“涼州重修護國寺感通塔碑”。直到元代大雲寺院及塔基本保持了西夏時期修復的狀況,成為河西佛教文化的一大勝景。