離子型膠束的結構

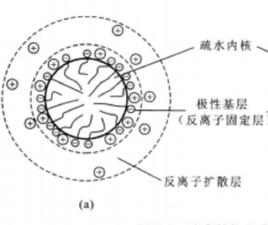

膠束的基本結構包括兩大部分:核心和外層。在水溶液中膠束的核心由彼此結合的疏水基構成,形成膠束水溶液中的非極性微區。膠束核心與溶液之間為水化的表面活性劑極性基構成的外層。離子型表面活性劑膠束的外層包括由表面活性劑離子的帶電基團、電性結合的反離子及水化水組成的固定層,和由反離子在溶劑中擴散分布形成的擴散層。下圖是表面活性劑膠束基本結構示意圖。

子型膠束的結構

子型膠束的結構實際上,在膠束核心與極性基構成的外層之間還存在一個由處於水環境中的CH基團構成的柵欄層。兩親分子在非水溶液中也會形成聚集體。這時親水基構成核心,疏水基構成外層,叫做反膠束。

膠束的形態

膠束有不同形態:球狀、橢球狀、扁球狀、棒狀、層狀等。

膠束的形態

膠束的形態通常,在簡單的表面活性劑溶液中,CMC附近形成的多為球形膠束。溶液濃度達到10倍CMC附近或更高時,膠束形態趨於不對稱,變為橢球、扁球或棒狀。有時形成層狀膠束。近期研究認為膠束形態取決於表面活性劑的幾何形狀,特別是親水基和疏水基在溶液中各自橫截面積的相對大小。一些有用的規律是:

(1)具有較小頭基的分子,例如帶有兩個疏水尾巴的表面活性劑,易於形成反膠束或層狀膠束;

(2)具有單鏈疏水基和較大頭基的分子或離子,易於形成球形膠束。

(3)具有單鏈疏水基和較小頭基的分子或離子,易於形成棒狀膠束。

(4)加電解質於離子型表面活性劑水溶液中將促使棒狀膠束的形成。應該強調的是,膠束溶液是一個平衡體系,各種聚集形態之間及它們與單體之問存在著動態平衡。因此,所謂某一膠束溶液中膠束的形態只能是它的主要形態或平均形態。另外。膠束中的表面活性劑分子或離子與溶液中的單體交換速度很快,所需時問大約在1~10μs之內。這種交換是一個一個CH進行的。因此,膠束表面是不平整、不停地活動的。

(5)膠束大小的量度是膠束聚集數,即締合成一個膠束的表面活性劑分子(或離子)的平均數。常用光散射方法測定膠束聚集數。其原理是套用光散射法測出膠束的“相對分子質量”—膠束量,再除以表面活性劑的相對分子質量得到膠束的聚集數。

離子型膠束中的增溶

碳氫鏈鏈長的影響,在同系的表面活性劑中,碳氫鏈越長,其膠束行為出現的濃度越小,增溶能力越大。

對於極性被增溶物,如長鏈醇、硫醇等,在離子型膠束中的增溶來說,因極性物質並不溶於膠束內部,僅插入膠束表面,處於表面活性劑的極性或離子端的同一平面上,所以被增溶物分子旋轉、捲曲受到很大的阻礙。可以說,增溶作用主要受被增溶物分子的碳氫鏈長所制約,當被增溶物的碳氫鏈長與表面活性劑的碳氫鏈長接近時,增溶作用能力小;當被增溶物的碳氫鏈長大於增溶劑的鏈長時,穿透膠束“柵欄”相當困難,增溶作用非常小。