概述

雁北耍孩兒

雁北耍孩兒耍孩兒的唱腔屬曲牌體,名為“平曲子”,有“本體”、“主插體”、“異體”三種結構類型。以主曲為骨架,嵌入“喜鈸子”、“苦鈸子”、“倒三板”、“半鈸子”、“垛鈸子”、“梅花鈸子”、“串兒”等曲調,組成一整套唱腔,同時又巧妙地吸收梆子戲中“介板”和“滾白”的唱法,使板腔體音樂和曲牌體音樂融為一體,轉換自如,不落痕跡。耍孩兒傳統的伴奏音樂分文、武場,文場以板胡、笛子為主要伴奏樂器,音調鏇律歡快活潑,婉轉嘹亮,武場則使用大鑼、小鑼、鼓、鈸等。音樂伴奏與唱腔緊密結合,顯得十分和諧。耍孩兒最為突出的特點是唱腔發聲使用後嗓子,聲音從喉嚨後部擠壓發出,先咳後唱,以特殊的音色造成渾厚有力的音響效果。

歷史

雁北耍孩兒

雁北耍孩兒 雁北耍孩兒

雁北耍孩兒文化特徵

唱腔

雁北耍孩兒

雁北耍孩兒曲調

耍孩兒的曲調屬套曲體系,主要唱腔為“平曲子”,其詞式與元、明詞曲“耍孩兒”十分相似。“平曲子”為一股八句,其中一、二、三、五、六、八句分別壓韻,四、七句兩句倒轍。這就是它“三節八句,四七倒轍”的固有特色。此外,耍孩兒又吸收了梆子戲的“介板”和“滾白”等板式,使板腔體中的形式和耍孩兒的唱曲混為一體,轉換自如,不露痕跡。

耍孩兒形成初期,其唱腔體制為單曲反覆,嚴守曲牌規律。至清末鼎盛時,又吸收了多種曲牌唱腔,從而更加豐富了耍孩兒的唱腔音樂,如說卜子、喜卜子、苦卜子、垛卜子、串子、梅花卜子、倒三板、梅花調、圪縐子等。耍孩兒戲的伴奏曲,選用了大量的民間器樂曲,如:柳青娘、黃鶯亮翅等;嗩吶曲出隊和拜場等。樂器

雁北耍孩兒

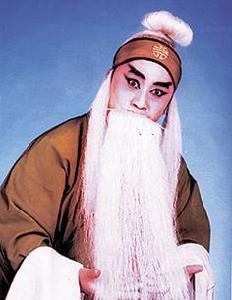

雁北耍孩兒表演

耍孩兒戲的表演非常活潑而且歌唱性、舞蹈性都很強,頗有自己的獨到之處,其中有挖步功、馬鞭子功、扇子功等。最能反映出耍孩兒表演舞蹈性的曲目為《扇墳》,其中的小娘子身穿縞素孝衣,左手端紙燈,右手持摺扇,繞燈扇動,走“挖步”(兩腿併攏、腳脯點地、向後踢)前挪後腿,左右鏇轉,有快有慢,變化多樣,實為其他劇種所罕見。花臉行的表演,比起其他劇種較為誇張,臉譜也獨具一格。如《扇墳》中的豬八戒,面部的上半部用油彩畫臉譜,下半部戴面具即立體豬嘴,兩隻大耳,不同於其他劇種用面具來體現豬八戒的形象。豬八戒身穿黑色寬袖袈裟,走路時或高抬腿、慢落腳、兩隻寬袖左右擺動,或曲肘歪頭碎步快走,其誇張程式與民間“地秧歌”相近。此外,丑角的表演也十分詼諧,極具特色。耍孩兒劇目雖然多為悲劇,但因為其中總有丑角妙趣橫生表演的重場戲,所以仍然使當地民眾看得興味十足。

代表劇目

耍孩兒有自己的傳統劇目,其中代表性的有《白馬關》、《七人賢》、《三孝牌》、《打佛堂》、《對聯珠》、《送京娘》、《金木魚》、《獅子洞》、《花園會》、《二龍山》、《趕腳》等四十多個。耍孩兒的腳色分紅、黑、生、旦、醜五行,表演上大量吸收民間舞蹈動作,更接近於生活,處處洋溢著鄉土氣息。

傳承保護

傳承價值

“耍孩兒”中“小寡婦哭墳”的設計,所唱“二月引錢龍”民歌選自雁北農曆二月二求雨的民俗,充滿了民間生活的鄉土氣息。還有《扇墳》中娘子戴的“麻冠”來自雁北白事中的“孝帽”。大同耍孩兒團所排《琵琶聲聲》(2007)、《唐明皇與耍孩兒》(2006)等戲曲都是以本地區的歷史傳說為模型,改編而成的歷史大戲。從當地戲曲劇目中也可以折射出強烈的民俗文化訴求,比如對傳統美德的頌揚、對伸張正義的渴望、對因果報應的篤信不疑、對宿命論的認同、對貪官污吏及其貪贓枉法行為的口誅筆伐等等,體現了民間百姓的愛恨情仇,是民俗文化的豐富內涵在傳統戲曲中的生動表現。

傳承人物

薛瑞紅,藝名“小小飛羅面”,女,漢族,1966年5月生,山西省懷仁縣人。2006年5月,雁北耍孩兒被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄傳統戲劇類,項目編號IV-41。2008年2月,薛瑞紅入選為第二批國家級非物質文化遺產項目代表性傳承人。薛瑞紅為國家一級演員。出身梨園世家,父親薛國治,藝名“小飛羅面”,著名耍孩表演藝術家,師從“飛羅面”辛致極。薛瑞紅從小受父母的藝術薰陶,1979年考入大同市藝術學校耍孩兒班,主攻小旦、花旦兼青衣;1982年畢業,入大同市耍孩兒劇團參加工作。

王斌祥,男,漢族,1962年6月生,祖籍山西省應縣,現居山西省大同市。2008年2月,王斌祥入選為第二批國家級非物質文化遺產項目代表性傳承人,山西省大同市申報。王斌祥為國家一級演員。1979年他考入大同市藝術學校“耍孩兒班”,師承耍孩兒演員辛致極、高憲、薛治國、孫有等。1982年畢業,入大同市耍孩兒團工作。保護措施

1978年,大同市藝術學校招收了耍孩兒班,1982年在大同市藝術學校耍孩兒班師生的基礎上成立了大同市耍孩兒劇團。2003年大同市文化藝術學校也開辦了耍孩兒班,為保護地方劇種的傳承培養了接班人,為保護髮展地方劇種作出了重要貢獻。

2013年,為了更好的傳承、保護和發展耍孩兒藝術,大同市耍孩兒劇種傳習中心和大同市文化藝術學校再次聯合招收耍孩兒學員18名。重要演出

2017年8月3日—5日,大同市耍孩劇種傳習中心在大同縣倍加造村進行了為期3天的國家級非物質文化遺產“雁北耍孩”公益性宣傳演出。

2017年8月19日,大同市耍孩兒劇種研習中心在古城關帝廟景區古戲台表演劇目《楊府送印》。