發展背景

隨著人類社會的發展,從人們的日常生活到國際間日益複雜的政治、經濟、軍事關係,對各種信息量的需求都在不斷增長。軍用航天裝備或軍用天基設施的建造,對太空飛行器數據傳輸和測控的及時性提出了更高的要求,傳統的地基系統已無法滿足上述要求。各國非常重視跟蹤與數據中繼衛星系統的發展,以解決軍事對地觀察衛星、軍事通信、測繪與定位衛星、飛船、遙感衛星、科學探測衛星等衛星系統通信和數據傳輸的及時性問題。

跟蹤與數據中繼衛星系統(TDRSS)是20世紀航天測控通信技術的重大突破。其“天基”設計思想,從根本上解決了測控、通信的高覆蓋率問題,同時還解決了高速數傳和多目標測控通信等技術難題,並具有很高的經濟效益。TDRSS系統使航天測控通信技術發生了革命性的變化,目前還在繼續向前發展,不斷地拓寬自己的套用領域。

功能

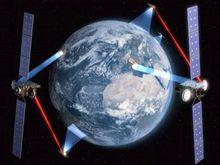

由於高頻段電波的直線傳播特性和地球曲率的影響, 使地球測控站跟蹤中、低軌道太空飛行器的軌道弧段和通信時間受到限制。而跟蹤與數據中繼衛星相當於把地面測控站升高到地球靜止軌道高度, 所以1顆衛星就能以較大覆蓋範圍, 轉發地球站對中、低軌道太空飛行器的跟蹤測控信號, 並對中、低軌道太空飛行器發回地面的數據、圖像和話音等進行實時、連續的中繼等。所以用2顆這種衛星組網就可以覆蓋除極軌衛星以外的中、低軌道衛星的運行空域, 從而大大減少地面測控站或測量船的數量, 尤其是可彌補在國外難以建立測控站的缺陷。所以, 它現已逐漸成為發展航天技術越來越重要的項目。美國不少衛星、飛彈的數據甚至太空梭、空間站的通信都是通過跟蹤與數據中繼衛星來完成的。這種衛星具有全軌道連續覆蓋、全天候數據收集高速率數據傳輸能力, 是大型空間系統的重要組成部分, 可為各類太空飛行器提供良好的測控和通信手段。

美國的跟蹤與數據中繼衛星系統

美國TDRSS系統簡介

NASA的跟蹤與數據中繼衛星在1983年入軌

NASA的跟蹤與數據中繼衛星在1983年入軌1983年4月4日,美國發射了第一顆跟蹤與數據中繼衛星(TDRS),直至1993年1月第6顆TDRS衛星發射後(其間第2顆衛星發射失敗),該系統才具備了在軌運行和軌道備份能力。

1995年7月13日發射了第7顆TDRS衛星作為應急備用星,結束了長達10餘年的第一代跟蹤與數據中繼衛星系統的建設工作。

根據中低軌太空飛行器,特別是當時自由號空間站發展的需要,並考慮第一代跟蹤與數據中繼衛星系統的壽命問題,美國航宇局計畫發展第二代跟蹤與數據中繼衛星系統(TDASS,全稱為跟蹤與數據獲取衛星系統)。後來,因經費問題不能直接上TDASS系統,而改為採用“高級跟蹤與數據中繼衛星系統”(ATDRSS)作為過渡。最初計畫研製9顆衛星,也因國會否決改為3顆(由美國休斯空間與通信公司承制),從而形成ATDRSS系統。3顆衛星分別稱為TDRS-H、I和J,其中TDRS-H和I已於2000年6月和2002年9月相繼發射,TDRS-H處於部分工作狀態,TDRS-I處於校驗狀態。這3顆衛星用來補充和增強現有TDRSS系統的功能,並提供頻寬更寬、頻率選擇更靈活的空間數據和圖像中繼,從而將第一代TDRSS系統升級為ATDRSS系統。

空間部分

目前,美國TDRSS系統的空間部分由地球同步軌道上的6顆在軌中繼星組成,即TDRS-F1、F3、F4、F5.、F6、F7(TDRS-F2發射失敗)。另外,還有ATDRSS系統的TDRS-H、I。TDRSS系統取代了大部分航宇局地基測控站,其東、西雙星對200Km高的用戶太空飛行器軌道的覆蓋範圍為85%,對1200-2000Km高的用戶太空飛行器軌道的覆蓋範圍為100%,最高可跟蹤到5000Km高的太空飛行器,單址通信業務對12000Km高的太空飛行器仍能100%覆蓋。

TDRS衛星採用三軸穩定方式,主要由星體、有效載荷和天線三部分組成。星體結構部分(平台)包括:跟蹤、遙測、遙控指令(TT&C)以及電源、推進動力和姿態控制等分系統。

第一代TDRS星上有兩個單通道天線、一個S波段多址相控天線、一個2m的Ku波段天線、一個S波段圓錐天線及用於商業通信的一個C波段天線和一個0.6m的K波段天線。其中,單通道天線工作在S波段或Ku波段,用於大業務量的用戶太空飛行器與TDRS衛星之間的業務通信,而且是一副天線對一個用戶的單址通信;S波段多址相控天線有30個螺旋陣元,一點對多點接收時使用30個陣元,由地面指令形成20個波束,同時接收來自20多個用戶太空飛行器的信號,發射時使用12個陣元;Ku波段拋物面天線用於支持TDRS星與白沙地面站的雙向通信,支持TDRS星-地鏈路;S波段圓錐天線作為2m拋物面天線的備份,當衛星不能指向地面時,接收來自任何方向的指令。

TDRS-H、I、J在外形上與TDRS衛星的結構基本類似,但功能上有所改進。相對於TDRS衛星,它大大增強了S波段多址能力,增加了Ka波段高速數據率業務,增加了衛星自主操作能力,提高了下行鏈路的質量。其中,新增的Ka波段單通道業務和已有的Ku波段業務是時分式的。Ka波段系統是當前Ku波段用戶服務的備份,支持與Ku波段同樣的數據傳輸速率。每一個單通道天線都能由地面重新配置指令來自主選擇Ka波段或Ku波段服務。一個用戶太空飛行器或者兩個聯合軌道用戶太空飛行器都可以選擇S/Ka波段或S/Ku波段服務。

前蘇聯/俄羅斯的數據中繼衛星系統

前蘇聯/俄羅斯已擁有多個軍用和民用數據中繼衛星系統。民用系統又稱為“射線”系統,分為東部、中部和西部3個獨立的網路。從1985年至今已發展了兩代“射線”中繼星,其空-地段採用Ku波段,空-空段採用UHF波段。直至1993年3月,正常運行的只有2顆衛星構成的兩個網路:即“宇宙”1897衛星服務的中部網和“宇宙”2054衛星服務的西部網。系統的主要用途是為低地軌道衛星提供通信和控制,為和平號空間站、聯盟TM飛船以及早期的禮炮號空間站與地面控制站之間提供雙向電視數據交換。軍事數據中繼衛星系統稱為“急流”,早在1982年5月就發射了第一顆“急流”衛星。

前蘇聯的數據中繼衛星同其它類型的衛星一樣,壽命較短,因此每2-3年至少要發射一顆。

歐空局的數據中繼衛星系統

歐空局1989年決定發展數據中繼衛星(DRS),以試驗型中繼衛星“阿蒂米斯”為起點,分兩步達到實用水平。原定於1999年發射DRS-1,2003年發射DRS-2,但後來有所推遲。“阿蒂米斯”衛星是一顆地球同步衛星,加上DRS部件就構成第一個歐洲數據中繼系統。由於試驗衛星“阿蒂米斯”用於數據中繼的星間鏈路只有Ka頻段,故該衛星與後來發射的DRS-1衛星組成雙星系統,主要用於對地觀測衛星、極軌平台和其他科學衛星的數據中繼。實用的DRS衛星,星間鏈路除Ka頻段外,還增加了S頻段。

歐空局對DRS系統的構想是:DRS星上有兩條S波段單址線路和兩條Ka波段單址線路,S波段單址線路傳輸低、中速率的數據,並與美國和日本的跟蹤與數據中繼衛星相兼容,Ka波段單址線路用於傳輸高數據率的數據。在此指導下,把DRS-1星定點在44°W,把TDR-2星定點在59°E。

DRS可以實現三種軌道間鏈路:(1)2條S波段鏈路,1條光學鏈路;(2)1條S波段鏈路,1條Ka波段鏈路,1條光學鏈路;(3)2條Ka波段鏈路,1條光學鏈路。

軌道間鏈路和饋電鏈路之間的連線具有靈活性,利用可控天線甚至軌道間的三種鏈路之外的鏈路也可與饋電鏈路連通。

DRS系統根據傳輸模式的不同有兩個利用率等級:低利用率等級為0.99,高利用率等級為0.999。高利用率等級適用於數傳速率達25bit/s的前向鏈路和窄帶返向鏈路。

日本的數據中繼衛星系統

日本宇宙開發事業團對日本的數據中繼和跟蹤衛星(DRTS)進行了規劃,並於1993年確定了四步走的發展策略:(1) 1995年利用工程試驗衛星(ETS)6 進行試驗;(2)1997年利用通信工程試驗衛星(COMETS)進行試驗;(3)1998年利用光學軌道間通信工程試驗衛星(OICETS)進行試驗;(4)2000年發射2顆實用型數據中繼和跟蹤衛星。

DRTS系統的目的在於為日本空間活動,如地球觀測和國際空間站計畫,建立通信基礎設施。

我國的跟蹤與數據中繼衛星系統

我國從上世紀80年代初期就開始跟蹤TDRSS這一新技術,並在“九五”期間開展了一系列的預研工作,到目前為止已取得了一定的成果。

我國跟蹤與數據中繼衛星系統的發展大致分兩步走。第一步先建立單星系統,使其最大返向數傳速率達幾百兆,對用戶太空飛行器的軌道覆蓋率達50%以上;第二步採用大型衛星平台建立雙星系統,通過2顆星使對用戶太空飛行器的軌道覆蓋率達到85%。

根據國外建設跟蹤與數據中繼衛星系統的經驗,我國在發展自己的跟蹤與數據中繼衛星系統時,一定要注意以下幾點:(1)務必在早期做好長遠規劃,以利於系統後續發展,比如設備、容量等各方面;(2)務必考慮通信的標準化,尤其要考慮各波段收發信號的標準和轉發器的標準;(3)務必考慮服務的多元化,不可單一著眼於為某一航天系統服務;(4)務必對系統進行充分仿真,以保障系統安全可靠。