菌落在CYA上25℃培養7天,直徑28-29mm,中心有點隆起,有放射狀溝紋, 邊緣完整,窄;質地絨狀,偶如第狀;分生於包子結構大量產生,暗撮色的菌絲體白色;滲出液快乏導反面灰褐色、褐色或灰褐至黃褐色;可溶性色素缺乏。

菌落在MEA 上 25℃培養 7天, 直徑 35-38mm,平坦, 低, 邊緣完整, 有點窄; 菌絲體白色,E質地絨狀;分生抱子結構大量產生, 暗綠色;可溶性色素缺乏。

菌落在G25N上25℃培養7天,直徑5-9mm,具放射狀皺紋,邊緣完整,寬菌 絲體黃灰色至灰黃色或暗淡黃色(dull yellow, 382-3);質地絨狀s分生抱子結構稀少滲出液缺乏;反面灰黃色;可溶性色素缺乏。

在CYA上5℃培養7天:萌發,有限生長。

在CYA上37℃培養7天:未萌發。

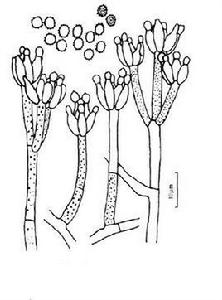

分生孢子梗在 MEA 上發生於基質, 抱梗莖 19-250 × 1. 6-3. 2µm, 稍粗糙至粗糙,壁薄;帚狀枝大體雙輪生, 常有單輪生;梗基每輪 2-3 個, 10.3-29.4 × 1. 6一3.2µm, 粗糙;瓶梗每輪 5-10 個, 6.3-9.5 × 2.4-3. 6/Lm, 瓶狀, 平滑至稍粗糙, 梗頸有時達 1. 6µm 長;分生抱子呈現近球形, 也有橢圓形, 2. 4-3. Oµm, 稍粗糙, 壁薄; 分生孢子鏈疏鬆無序,糾纏。

新模式: IMI 28260 (Pitt, 1979a; Pitt &. Samson, 1993)。

本種僅在 G25N 上的菌絲體呈現灰黃色 ;抱梗莖 和梗基的壁均粗糙或稍粗糙;分生於孢子呈現球形,但也有橢圓形等特徵。

分布:較罕見種。 我國僅台灣有報導(CCRC 32050)。

基物:昆蟲糞。

代謝產物:灰黃黴素(griseofulvin), 變灰黴素(canescin),植酸 酶 (phytase),映喃果糖昔酶(仕fructofuranosidase) , α·半乳糖背酶(α-galactosidase),青酶酸(penicillic acid)。