相關介紹

廟創建於隋開皇九年(589),宋朝大中祥符七年(1014)重建,嗣後屢建屢毀,現存建築為清康熙四十一年(1072)大火之後,歷時十載而重建的。廟以東西向街道為界,分南北兩大部分,總占地面積約 66600餘平方米。街南稱結義園,由結義坊、君子亭、三義閣、蓮花池、假山等建 築組成。殘存高2米的結義碑1通,白描陰刻人物,桃花吐艷,竹枝扶疏,構思奇巧,刻技頗高,系清乾隆二十八年(1763)言如泗主持刻建的。園內桃林繁茂,千枝萬朵,頗有“三結義”的桃園風趣。街北是正廟,座北朝南,仿宮殿式布局,占地面積18570平方米,橫線上分中、東、西三院,中

解州

行政區劃

鹽湖區位於山西省南部,地理坐標為北緯34°48′27〞,東經110°41′23〞。總面積1237平方公里。總人口63萬人(2004年)。2000年解州鎮總人口25562人。

解州鎮轄

中凹村鄭費村東高玉村、北高玉村寺下村西高玉村南營村、許賈村北賈村西辛莊村喬家莊村、解州村社東村西元村閆家村、郭家村郊斜村五龍峪村史家墳村、白峪口村桃花洞村薛家嶺村劉家坡村、岱家窯村斜溝南村墩台嶺村常平村、曲村蠶坊村董莊村衣家莊村、白家莊村車盤村柳馬村十里舖村、沙窩村邱家坡村下凹村等。

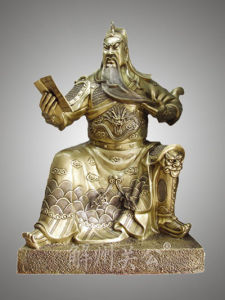

解州關公

解州出聖人。解州東10里的常平里關羽故里,他是個人人皆知的神,是東漢末年英雄,追隨劉備建功立業,以匡扶漢室為己任,忠義仁勇是為華夏魂魄,關羽故事盡人皆知。解州關公-中國關公第一品牌。工藝最精、品種最全、價值最高的青銅財神。商標“解州關公”已在國家工商總局成功註冊。山西省著名商標。山西十大文化品牌之一。

2010年上海世博會解州關公銅像《夜讀春秋》在山西館榮譽展出。

解州關公銅像—世博關公

解州關公銅像—世博關公歷史沿革

戰國屬魏,《戰國策》:赧王二十一年“秦敗魏師於解”。漢置解縣,屬河東郡。北魏太和十一年(487)改名北解縣。北周廢。故治在今山西臨猗縣臨晉鎮東南十八里城西村、城東村之間,遺址尚存。隋大業九年(613)虞鄉縣自綏化故城來治,唐武德元年(618)改為解縣。貞觀十七年(643)廢,二十二年復置,屬河中府。五代漢乾有祐元年(948)置解州,治所在解縣。宋沿用不改。金改為解梁郡、寶昌軍節度,後仍稱解州。興定四年(1220)移治平陸縣,元仍治解縣。明洪武初屬平陽府。清雍正二年(1724)升為直隸州,領安邑縣、夏縣、平陸縣、芮城縣。民國元年改解州為解縣。1947年4月26日解放。1954年與虞鄉縣合併為解虞縣。1958年併入運城縣。故治即今山西運城鹽湖區解州鎮。2000年6月14日,經國務院批准:撤銷運城地區和縣級運城市,設立地級運城市。運城市設立鹽湖區,以原縣級運城市的行政區域為鹽湖區的行政區域。區人民政府駐府東街。解州歷史

北斗在當頭,簾泊開時應掛斗,

南山來對面,春秋閱罷且看山。

這是懸掛在“春秋樓”上的一副膾炙人口的對聯,確實是探尋解州源頭的點睛之作。

“解”字,源出解地,包含姓氏。《孔子三朝記》:“黃帝殺之(蚩尤)於中冀,蚩尤肢體身首異處,蚩尤血入池化為滷水,則解之鹽池也。因其屍解,故名為解。”從許慎的《說文解字》說起。解:jie判也,從刀判牛角。佳賣切,一曰,解豸獸也又讀戶賣切。這個戶賣切,就是今天hai(解)的讀音。

為什麼讀“解”為“害”。筆者認為,此處為蚩尤犧牲的地方,即被害處,冀州百姓為紀念蚩尤,故讀為“害”。後來,由於華夏人尊黃帝為華夏始祖,紀念蚩尤意味漸淡,變成了對蚩尤的恨,破壞大一統,宋人沈括在《夢溪筆談》中,在卷一鹽池門中寫道:軒轅氏誅蚩尤於涿鹿之野,血入池化鹵,使萬世之人食其血焉,今池南有蚩尤城,相傳是其葬處。

《戰國策》記載了(周)赧王廿一年(公元前294年)“秦敗魏師於解。”這是解以行政區劃分的方式現予典籍。秦始皇於公元前221年統一六國後設河東郡,治所在安邑(山西運城東)。漢朝沿襲此編制,所轄二十四縣中解縣居其一。北魏太和十一年(公元417年)改名北解縣,至北周年間廢除,這個北解縣是相對今天的解州來講的。河東歷史上還有過一個“解梁城”稱謂,故址在今解州西臨猗南之地。《左轉》載:解,晉侯之地也。秦穆姬屬賈君焉,且曰“盡納群公子”。晉侯丞於賈君,又不納群公子,是以穆姬怨之。晉侯許賂中大夫,繼而皆背之。賂秦伯於河外列城五。東近國略,南及華山,及解梁城,既而不興。

解州之稱謂,源於五代後漢高祖劉皓於乾佑元年(公元948年)置。北宋以降。金、元、明、清沿襲不變。只是明洪武初年屬平陽府。清雍正二年(公元1724年)升為直隸州,領芮城、夏縣、平陸、安邑四縣。直到民國元年(公元1912年)。稱為解縣、解虞縣、解州鎮,這是近幾十年的事情了。解縣的稱謂最早於唐武德元年(公元618年),其後設設廢廢,先後歸河中府、解州領屬。簡而言之,稱解州已有1061年的歷史,置解縣已有1391年的歷史,時間可謂悠遠。

馮夢龍所著《警世通言》第21卷中“趙太祖千里送京娘”篇有“原東院那個女子也姓趙,小字京娘,在蒲州解梁縣小祥村居住,年方一十七歲。-----太祖即位以後,滅了北漢,追昔日兄妹之情,遣人到蒲州解良縣尋訪訊息。

今日解州的選址,是與唐太宗李世民有關係的。唐貞觀十二年(公元638年),太宗李世民從長安出發,一路旌旗蔽日,車水馬龍,大隊人馬浩浩蕩蕩興渡過黃河,翻過中條山,來到解州地面,觀看鹽池,發出了“人間天博望,誰復到窮願”的感慨。在歸長安途中,從解州南山處,順山勢向上,俯瞰茫茫原野,原馳蠟象,仰望條條峻岭如巨龍奔騰,盛著晨曦,伴著陽光,好一派壯觀場面。李世民不僅脫口而出,真是一個龍興之地,問同行地方官員,此地可無名諱。官員們諾諾乘無。李世民正在興頭上,不禁脫口而出,還不如叫“五龍峪”吧!解州新址就在山腳下開始興建起來了。

解州縣城最早的格局是一街十三坊。它背負中條山,東望鹽池灘。一街是關夫子街,是三方分別是寶泉坊、貨殖坊、龍興坊、貴戚坊等。關廟在城西,孔廟在城東。界面都是單門獨戶,秦磚漢瓦,大街門面用柵門割起。柵門一下,當街一擺就是櫃檯。每當炊煙裊裊升起,整個州城都籠罩在煙靄里。

到了唐開元元年(公元713年),鹽池將乾涸,河中尹姜師度調3000唐軍、疏浚溝渠,開通姚暹渠,引水入池救濟,開創了中國歷史上最早起用軍隊的應急機制。州城當然是屯兵之地,兵士的給養有極大的刺激了解州商業發展。

解州所在清康、乾盛世商業流通進入全盛時期,解州在雍正年間升為直隸州,在天子腳下更有了名聲。在近代同治、光緒年間,解州成了蜚聲南北的大碼頭,是北方著名的藥材市場,每年的四月初八日,口外的皮貨,南方的磚茶,蘇杭的綢緞,歐美的尼絨,口外的駝隊,雲貴的馬幫,帶來四方特產,在解州擺攤設點,或批發或零售,或面貨貿易,叫賣之聲不絕於耳。全國各地的馬戲班子、民間劇團,知名的蒲州梆子藝人郭寶臣、元元紅、楊老六,仝四戲班子都在解州火星廟、文廟,儒學,州府縣衙搭台演唱歌舞昇平。

人文解州

俗話說“物依地聚,地依人靈”。“人傑地靈”的首要條件是這個地方要具有人才成長的自然環境和人文環境。蚩尤、風后、李冰、關羽、柳宗元、關漢卿、程子華等皆為土生土長解州人。

解州為華夏起源地,風后為證。解州東一里社東為風后故里,相傳黃帝戰蚩尤不勝,焦慮之際,做了一個夢,夢見有人叫風,住在海隅(解池為海),甚是吃驚,遂訪而得風后,這樣,他以風后為相,統一北方冀州,接著南征東討西安,一統華夏故地。

解州為科學技術之鄉。解州西郊斜(音xia)是蜀郡太守李冰故里,李冰是曠世聞名影響最遠最深的水利專家。他與兩個兒子修築的都江堰浩大工程,使蜀地沃野千里,堪稱世界之最,被尊為“川祖”,當之無愧。這“川祖”是解州郊斜村人李冰。

“說好解州話,行遍四川沒麻達”,這掛在解州人口中的話是有道理的。解州人把“鞋”讀“海”(平聲),四川人也同樣,解州人稱“解疙瘩”的“解”為“改”,四川人也是如此,例子太多了,四川話與解州話的一致性不是說明了李冰是解州人無疑了嗎?可見,李冰父子在語言上對四川所產生的影響力是多么巨大。

郊斜村南中條山山上的桃花洞,那么李冰又是怎樣外出的呢?郊斜李姓人說是隨鹽車出去的,由於鹽車行在秦地,發生了不該發生的事故,鹽車被搶劫一空,他們父子三人覺得無顏再見河東父老,就利用在鹽池學會的汲鹵打井的方法,在秦地到處以鑿井為業。後來得到秦昭襄王的禮遇,李冰吉人天相,懂得天文地理又識水脈,得到昭襄王的賞識,就派他為蜀郡守。

常言說:“士為知己者死”,李冰正是這樣的君子,到蜀地乾出一番事業,就是報答昭襄王。他上任之後,主持修築都江堰浩大工程,父子三人發揚大禹精神,比大禹更有過之,禹三過家門不入,而他們更是有家不回,都江堰舉世皆知且不說它,而李冰開穿廣都鹽井的功績,的確是受家鄉的鹵池汲鹵工藝和秦地鑿井實踐的集大成的結果,可以說四川能成為中國天府之國,李冰就是主要奠基人,從他被稱為“蜀祖”就可證明。李冰在郊斜村鑿井,發明的轤轆至今仍在使用,看看後人不知於何時發明的掛在井繩頭上的,使水桶永不掉入井裡的“三環套月”,也極具象徵性,既表示李冰父子三人造福人類的共同心愿,又說明他們永遠懷念家鄉,永遠與水在一起,因為他們與水一樣,是那樣的至清至純,這與舜帝阜民解慍的鹽池情懷又是多么的高度一致呀!如果今人能夠把鹽池水利作出貢獻的先賢李冰故里,投資整修一新,向世人開放,那在鹽池文化史上又將是一件“功莫大焉”的幸事。

解州出聖人。解州東10里的常平里關羽故里,他是個人人皆知的神,是東漢末年英雄,追隨劉備建功立業,以康復漢室為己任,忠義仁勇是為華夏魂魄,關羽故事盡人皆知,就不多講了。

解州也出文學家。柳宗元,河東解人。唐代著名的政治家、文學家。柳氏是河東旺族之一。青年時代曾參與“永貞革新”。變法失敗後,柳宗元被貶到湖南永州擔任司馬,在生命的最後四年,興利除弊,為當地辦了不少實事,同時,也留下了不少的傳世詩文。後人評介柳宗元“為人好佛究法,為文雄深雅健,為政廉潔奉公,為官化人及物”。柳宗元是唐代最有才華的文學家,後人將他與韓愈等人並稱為“唐宋八大家”。“千山鳥飛絕,萬徑人蹤滅。孤舟蓑笠翁,獨釣寒江雪。”這是千百年來膾炙人口的著名詩章《江雪》,不僅大多數唐詩選本都將其選入,而且歷代畫家紛紛為之作畫,企圖展示出它的意境,由此可見此詩影響之大。仔細研究的話,這是一首藏頭詩,如果我們把四句詩的首字,裁取相連,竟然是“千萬孤獨”,這是柳宗元一生顛沛流離的寫照,也是他“獨釣寒江”的個性體現。柳宗元自言河東解人。河東柳氏家族,是歷史上有名的士林盛族,柳宗元曾自豪地說:“柳族之分,在北為高,充於史氏,世相重侯。”在唐朝歷史上,河東柳氏家族出了不少賢才名士。柳宗元的高祖柳子夏,唐初曾任徐州長史;柳亨,曾是唐高祖李淵的外孫女婿,官拜太常卿,唐太宗李世民曾對柳亨說:“與卿舊親,情素兼宿。”(見《新唐書》);柳爽,是高宗時的宰相。柳宗元的祖父、父親都擔任過地方小吏,在這樣士林望族中成長起來的柳宗元,從小就有遠大的政治抱負,在那個“三十老明經、五十少進士”的科舉時代,柳宗元詩文出眾,二十一歲就中了進士,一下子轟動了長安城。柳宗元在經歷了短暫的政治得意之後,鏇即迎來了後半生的顛沛流離和失意苦痛,他離開了繁華熱鬧的長安,進入了一個“千萬孤獨”的人生旅程。從此,中國的歷史上少了一位詩酒風流的高官顯貴,多了一位雄深雅健的文化巨人。

解州還出黨和國家領導人。程子華(1905-1991),解州人。1922年考入太原民師,加入中國共產黨。受黨組織派遣,考取黃埔軍校武漢分校,參加了廣州起義,發動了大冶兵暴。民國20年(1931)4月,他到中央蘇區工作,歷任35軍307團團長、獨立3師師長、紅五軍40師師長、41師師長兼政委、14師師長、22師師長、粵贛軍區代參謀長等職,參加了第二至第五次反圍剿鬥爭,任紅25軍軍長,率領25軍實行戰略轉移。在和中央失去聯繫的情況下,戰勝了敵軍的圍追堵截。民國24年初到達陝南,開闢鄂豫陝革命根據地,任鄂豫陝省委代理書記、紅25軍政委。同年9月,紅25軍到達陝北,與劉志丹領導的陝北紅軍會合,合編為紅15軍團,程子華任軍團政委。“西安事變”後,程子華到第二戰區民族革命戰爭戰地總動員委員會上作,任黨團書記兼人民武裝部長、中共中央北方局委員。民國28年1月,任冀中軍區政委兼冀中區黨委書記。民國32年8月,任晉察冀中央分局副書記兼軍區副政委,後代理分局書記、代理軍區司令員兼政委。民國34年(1945)10月,任冀察熱遼中央分局書記、軍區司令員兼政委。民國37年9月,參加了遼瀋戰役,組織指揮了著名的塔山阻擊戰。10月,任東北軍區第二兵團司令,奉命先遣入關。北平解放後,任北平警備司令部司令員兼政委。1949年,程子華任第四野戰軍十三兵團司令員。新中國成立後,程子華歷任山西省委書記、省政府主席、省軍區司令員兼政委;全國合作社聯合總社主任、黨組書記;商業部長、黨組書記;中共中央西南局書記處書記兼西南三線建設委員會副主任。“文化大革命”期間受到衝擊迫害。文革後,出任民政部部長、黨組書記,主持《選舉法》的修改工作,並組織領導了“文化大革命”以後的第一次全國縣、鄉選舉。程子華是中共七屆中央候補委員、八屆和十一屆中央委員,第一屆全國人大常委,第三、四、五屆全國政協副主席。在中共第十二次、十三次全國代表大會上,當選為中顧問委員會常委,1991年3月30日,在北京逝世。

解州記憶

解州周邊地區和很多地名、民間故事與傳說,以及風俗、飲食習慣,無不與這些歷史事件、歷史人物,緊密相關、源遠流長。

城東南四、五公里處的,解陌公路東側的娘娘廟村,也因建有紀念關公夫人的娘娘廟而得名;就連當地有名解州羊肉泡饃小吃,也與關公有關:相傳關羽青年時,已經在當地以武功高強氣、行俠仗義,聞名鄉里,當地百姓為其捐資打造一口“青龍偃月刀”,並趕來一群羊,讓他試其鋒利與否,關公握刀在手,一揮下去,便殺死綿羊一片,不僅看出刀之鋒利,更顯武功深厚,頗得掌聲一片。時值隆冬季節,關公令眾人宰殺,將羊肉放入幾口大鍋之內,加入辣椒、花椒、生薑、食鹽煮熟,然後撒上蔥絲、香菜,取來餅子泡入,分給眾人同吃,直吃的大家滿嘴哈汽,周身發汗,好不舒暢。該小吃選用當地綿羊,肉、骨同煮,肥而不膩,不僅香綿可口,而且具有溫補、滋陽、禦寒之功效。

八十年代初期,解州恢復了以前農曆三、六、九逢集與每年四月、九月的廟會風俗,周邊各縣的商人、遊人雲集於此,展開物資交流貿易活動,交流品種涉及糧食、布匹、衣服、農副產品、生產工具、生活用品、牲畜等。會上還有演電影、唱戲、武術表演等文化娛樂活動,人們不僅買賣物資,瀏覽商品、了解行情,品嘗美食,還藉此進行走親訪友,進香拜祖活動,繁榮景象,盛況空前。

說解州,當然關公的傳說就是一筆財富。這裡我撿一二把鮮為人知的傳說道給大家。首先要說的是公關紅臉與美髯須的故事,相傳關公當年懲除當地一橫行鄉里的惡霸,因此招來官府追殺,跑到一河邊無法過河,這時碰見老太,知其原由後,見情況危急,忽然向關公臉上扇了一個耳光,將他的鼻血打出,用鼻血塗滿全臉,再從頭上拔出許多頭髮(古人頭髮很長),拈在嘴巴四周,狀如鬍鬚,追兵趕到後,未認出公關來,詢問老太,老太說向另一方向跑走了,追便向所指方向追去。追兵走後,關公用河水洗臉時,發現滿臉的紅色及頭髮已經無法洗掉,想去問老太時,發現老太已不見蹤影,方悟出是仙人搭救。原來是王母娘娘在天庭發現關公遇難,下凡假伴老太特來搭救。至此關公就變成了後人紅臉、美髯須的模樣了。

不能不說的是關帝廟,規模宏大全國第一,建築布局、式樣、用色、級別,也是獨一無二,因為它是仿皇宮建築。死後的關羽,隨著歷朝歷代皇帝的不斷加封已晉升為帝王、聖人,享受的是帝王的待遇。解州關帝廟創建於隋開皇九年(589),宋朝大中祥符七年(1014)重建,嗣後屢建屢毀,現存建築為清康熙四十一年(1072)大火之後,歷時十載而重建的。廟以東西向街道為界,分南北兩大部分,總占地面積約66600餘平方米。街南稱結義園,由結義坊、君子亭、三義閣、蓮花池、假山等建築組成。殘存高2米的結義碑1通,白描陰刻人物,桃花吐艷,竹枝扶疏,構思奇巧,刻技頗高,系清乾隆二十八年(1763)言如泗主持刻建的。街北是正廟,座北朝南,仿宮殿式布局,占地面積18570平方米,橫線分中、東、西三院,中院是主體,主軸線上又分前院和後宮兩部分。前院依次是照壁、端門、雉門、午門、山海鍾靈坊、御書樓和崇寧殿。兩側是鐘鼓樓、“大義參天”坊、“精忠貫日”坊、追風伯祠。後宮以“氣肅千秋”坊、春秋樓為中心,左右有刀樓、印樓對稱而立。東院有崇聖祠、三清殿、祝公祠、葆元宮、饗聖宮和東花園。西院有長壽宮、永壽宮、餘慶宮、歆聖宮、道正司、匯善司和西花園以及前庭的“萬代瞻仰”坊、“威震華夏”坊。全廟有殿宇百餘間,主次分明,布局嚴謹。

整個廟宇之內,雕樑畫棟、飛檐翹角,自不必說,精美牌匾、塑像、碑刻、壁畫、浮雕眾多。崇寧殿處的清乾隆帝手書橫匾“神勇”二字,檐下鹹豐皇帝所寫“萬世人極”匾,康熙手書“義炳乾坤”橫匾,極盡精美,為廟宇大增色彩。氣勢宏偉的春秋樓,大氣磅礴,巍然屹立。樓內塑有關羽讀《春秋》像,為二層三檐歇山式建築,高33米。兩層均建迴廊,東西兩側,各有可供上下樓梯36級,。第一層,有木製隔扇108面,傳說是象徵歷史上山西108個縣。樓內外有三絕:一、懸樑吊柱,二、關羽側身夜觀《春秋》像的閣子板壁上,正楷刻寫著全部《春秋》,三、樓當頂,正對北斗七星的位置。

寫完關帝廟,再說解州的小吃,解州羊肉泡饃是到了解州必須品嘗的一種美食了,他與西安羊肉泡是區別很大的一種,你只有吃了才知道,另外還別具特色解州涼伴菜,解州小炒肉、車盤油糕、解州扯麵、解州綠豆餅等吃食,也別具風味,凡到過這裡吃過的人無不記憶深刻、讚不絕口。

解州西的靜林山天寧寺,是《趙城金藏》的刻經處,也該是一處文化聖地。金熙宗皇統初年(公元1142年),佛門女弟子崔法珍,毅然斷去左臂,弘揚佛法,計畫通過募捐刻成一部大藏經。經過幾年的募捐,皇統九年,一部《大般若波羅密經》首先在天寧寺刻成,經過二十餘年的奔波,共刻成43部大藏經。明萬曆二十年,解州天寧寺門人悟順僧曾補抄若干卷,使這部在戰亂中遺失的經卷日臻完美。

說解州還不得不說一說解的城牆,解州曾經的縣府、州府所在地,它是一個布局規整、嚴謹,功能齊全的城市格局。街道巷子、地方的名字也頗具地域文化特色,什麼相祠巷、尚書巷、結義巷、鐵匠巷、蔡家樓等。有非常規整的城牆,牆外建有護城溝豪。至今的很多的地方當地人還稱其為東門口、西門口、北門口、南門口以及上城豪、下城豪。

解州古城牆的毀滅應該在解縣解放後,我記得在30年前,在解州高中讀書時,操場邊還有幾十米土城牆,我們常爬上一處城牆遠望或是背書,北門攤一片汪洋,小船蕩漾,中條山山高聳峙,插入雲天,關廟雄偉,孔廟近在咫尺,歷歷在目。後來人們總是在那兒取土,古城牆已經完全沒了蹤影。還有那時,解州東關到西關,店鋪林立,明清建築,比比皆是,一種古色古香的感覺,,有幾處老店,我常光顧,如眼鏡店,我第一幅近視鏡就在那配的,醬菜店,住校生買點鹹菜,降低生活成本之需要,書店當然不用說,這幾個店都是在老房子裡,一律木板房,走在街道,大約10多米窄窄的感覺,這是一種心靈的穿越,仿佛我們生存在500年前的中國,只可惜從東到西的清代民居與布局,因為無知,為我們的後人留下了永遠的遺憾!

不能不說說解州的水,解州城內的水質甘甜優質,位距城北附近城牆內外百步之遙的水質鹹、淡界限分明,可謂解州一絕。賣在運城,幾大水廠,晝夜不停的抽水,地下水位急劇下降,水質變差,這是誰也無法改變的事實。

解州的精神又是物質的,從唐到五代,宋元明清,民國,解州是晉陝豫黃河金三角金融文化中心之一。以解州命名的解鹽、解州百合、解州竹紙、解州銀樓、解州金藏、解州手布、解州醬菜等等如顆顆明珠,鑲嵌在歷史長河的經卷上。

對解州情感和認讀,還有很多很多。這一竄竄珍珠在訴說著這個小城的幾千年往事,記錄著這裡與華夏文的歷時變遷。(選自新浪河東老景部落格)