信息

物質文化遺產 .

.全國重點文物保護單位

石窟

山東省

葛山和嶧山摩崖VI-並48

簡介

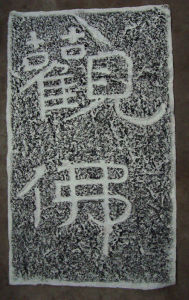

葛山摩崖石刻位於城東北15公里北葛山西麓一花崗岩石坪上。刻面東西縱20.6米,南北橫8.4米,共173平方米。經文內容為《維摩詰所說經》。題名部分,位於經文右下部,由於風化過甚,今已漫漶難識。刻經字型隸楷相間,立意奔放,富有神韻,與鐵山筆意相通。刻經時間為北周大象二年(580年),與崗山刻經時代相同。 .

.嶧山摩崖石刻群位於城東南10公里處嶧山上,現存300餘處,其中,摩崖石刻有兩處,分別位於五華峰和妖精洞,五華峰刻經位於“光風霽月”石上,向陽面刻《文殊般若經》,刻面縱2.13米,橫3.65米,豎刻經文十一行,每行十字,首行刻“文殊般若”四字,由於風化剝蝕嚴重,現存79字。刻於北齊年間。妖精洞石刻位於山陽“妖精洞”西側烏龍石上,刻面豎高約4.0米,寬約2.65米,面積約為10.6平方米。有經文七行,十四字,字徑約20-30厘米,內容為《文殊般若經》。經文前有題名一行,十一字。由於刻石下部風化剝落,少量經文已殘毀。刻於北齊武平年間(570-576年)。此外,嶧山現存隋唐至明清時期,名人留題摩崖洞壁石刻眾多,還有元、明、清、民國歷代碑刻78幢。