草灘緣起

草灘

草灘到了清乾隆年間,由於一次特大洪水,渭河河床向北移動了2公里,原來的古河道暴露出來,形成了一塊“雞心灘”,這裡沒有人煙,荒草叢生,茂密的蒲草比人還高,所以得名“草灘”。由於原來草店村的碼頭已不再適用於新的河道,於是,將碼頭向北移到了“雞心灘”,也就是後來的草灘鎮的位置。清乾隆十五年(1751),始建“草店炭碼頭鎮”,清嘉靖年間,改為“草炭鎮”,清末陝甘總督左宗棠率軍在此,離開時便改這裡叫“草灘鎮”,並派軍駐守。

草灘小史

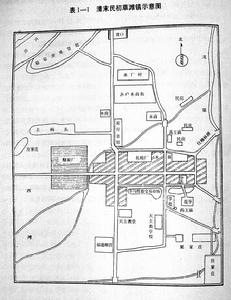

初時格局

草灘碼頭形成之初,草灘鎮設有上、下碼頭。上碼頭在現在的草一村西邊一帶,下碼頭則在東邊的賈家灘村,也就是接近渭河和灞河交界口處。上下碼頭都在渭河的南岸,它們的功用不同,下碼頭主要是走貨,上碼頭主要是走人。由於草灘鎮的地理位置,經濟地位非常重要,所以,在光緒年間,鹹寧縣專門在這裡設縣衙署,相當於副縣長,負責草灘的民政、治安、賦稅等事務。歷程輝煌

從清代一直到民國,草灘鎮的商業都非常繁華,當時店鋪林立,各種商行很多。旅店、熟食店、騾馬店、布店都很多。商鋪主要集中在現在的草灘鎮一村、二村。最繁華的就是東西大街。上世紀七十年代之前,老鎮裡還保留著傳統的模樣,街道兩旁的店鋪都是閣樓形式。

草灘現狀

現在的草鎮村里,仍然保存著以前的格局,東、西大街,南、北大街還在,不過老鎮中已經都是新式建築了。為了讓人們記住古鎮,草一村和草二村後來各修建一個‘草灘古鎮’的牌樓。”如今,草灘街道的中心,隨著未央湖的修建,已經轉移到未央湖一帶了。草灘風俗

草灘古鎮的興起,碼頭航運密切相關,交通便利,也使這裡聚居了許多的外地人。除了來此經商的商人外,還有從各地逃荒來到這裡的。就在這樣一個特別的交匯地點。草灘慢慢形成了不一樣的風俗。人口來源

初期,草灘人口較少。後因碼頭繁榮,來這裡討生活的人逐漸多了起來。他們大多來自湖北、山東、河南,以及陝西的其他地方,其中,尤其以湖北人最多。這些外來客基本是“一擔挑”(一根扁擔,一頭挑著行李,一頭挑著孩子),逃荒來到草灘。選擇草灘

清代乾隆年間渭河北移,草灘鎮附近形成面積較大的荒灘,土地貧瘠,無人居住。外地人初到西安,一般只有居住在這片沒有人跡的荒灘。上岸人下岸人

這種稱呼與外來人口的湧入也有一定關係。過去,在草灘地區有“上岸人”和“下岸人”之分。上岸人指的是,居住在草灘鎮南邊的渭河老河岸地區,如草店子村一帶的人,他們都是本地人,而且擁有的田地土質較好。

下岸人則指居住在草灘鎮片北地區,如柳樹林村一帶的人,這裡以外地人為多,沙地多,土質不好。

喪俗語言

因外地人湧入與本地人的交流,在這裡形成了與關中其他地區不太一樣的喪俗和語言。喪俗:唱孝歌

老人去世後出殯的前一天晚上,要請村裡的老人來唱孝歌,這是湖北客家人的習俗。

年三十團圓飯吃在中午

如今,草灘地區的一些家庭仍保持著獨特的過年習俗。草灘百姓年三十的團圓飯與其他地方不同,他們講究年三十的中午團聚。

語言具有很強的南方南方色彩

草灘地區的方言中保留與關中方言不同的部分。比如,當地人把“上街去”,叫“上gai去”,把早上,叫“乾早”,把上面叫“浮頭”,這些都關中方言有很大的區別。