人生經歷

羅伯特·弗羅斯特年輕時

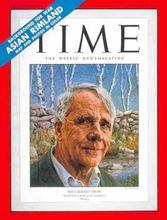

羅伯特·弗羅斯特年輕時羅伯特·弗羅斯特(Robert Frost,1874-1963)是最受人喜愛的美國詩人之一,留下了《林間空地》、《未選擇的路》、《雪夜林邊小駐》等許多膾炙人口的作品。1874年3月26日,羅伯特·弗羅斯特出生於聖弗朗西斯科(舊金山)。他11歲喪父,之後隨母親遷居新英格蘭。此後,他就與那塊土地結下了不解之緣。弗羅斯特16歲開始學寫詩,20歲時正式發表第一首詩歌。他勤奮筆耕,一生中共出了10多本詩集。他一生歷盡艱辛和痛苦,幼年喪父,中年喪妻,老年喪子(女)。成名後的弗羅斯特受聘於多所大學,經常外出讀詩和演講,“經常拖著病體疲憊不堪地回家。”他詩歌中常常出現與孤獨、絕望、死亡等關聯的意象如冬、雪、冰、霜、枯葉等。因此,弗羅斯特常常以凋零的玫瑰、乾枯的花朵等喻體以映襯孤獨、悲哀、寂寞的內心世界。 1895年12月19日結婚,其後兩年,與妻子幫助母親管理一所私立學校。其間,寫詩投稿給各種刊物,但很少得以發表。他賣出的第一首詩《我的蝴蝶:一首哀歌》1894年發表在文學周刊《獨立》上。

1897年秋,弗羅斯特入哈佛大學,以便成為中學拉丁文和希臘文教師。但不到兩年因為肺病而中斷學業,從事養雞。1900年舉家遷往新罕布夏州德里他祖父為他購買的農場。經營農場失敗,又重新執教(1906年——1912年)。這前後他徒步漫遊過許多地方,被認為是“新英格蘭的農民詩人”。其最著名的詩歌大多是在德里創作的,但並未引起編輯們的興趣。

1912年,弗羅斯特帶領全家遷居英國。在倫敦期間結識了埃茲拉·龐德、E.托馬斯、 T.E.休姆、W.W.吉布森、L.艾伯克龍比和其他詩人。在這些朋友的幫助下,倫敦一家出版公司立即接受他的抒情詩集,1913年以《少年的意志》(A Boy's Will)為題出版。接著,他的敘事詩集《波士頓以北》(North Of Boston)又在1914年出版。英國評論家的熱情讚揚引起美國出版界的重視。三家美國出版公司立即向他約稿。

羅伯特·弗羅斯特

羅伯特·弗羅斯特第一次世界大戰開始後,弗羅斯特於1915年2月返回美國,在新罕布夏州經營農場。適逢他最初的兩部詩集在紐約出版。受到美國讀者的熱烈歡迎。從此,他名氣大增,結束了默默無聞的年代。以後4次獲得普利茲獎(1924年的《新罕布夏》、1931年的《詩歌選集》、1937年的《又一片牧場》和1943年的《一棵作證的樹》)。先後在阿默斯特學院、密西根大學和哈佛大學等院校執教或做研究工作。他對植物學極感興趣。《少年的意志》(A Boy's Will)中大部分詩歌是描寫植物的。大自然對他來說具有宗教意義。

作品介紹

他的詩對異常廣泛的各式各樣的讀者都有吸引力,因為它可以用那么多的不同方式來欣賞。在詩歌創作手法上,同 20世紀多數詩人截然不同。他不進行詩歌形式的試驗與改革,而是反覆聲稱滿足於用“舊形式表達新內容”。他學習19世紀英國浪漫主義詩人華茲華斯,用貼近普通男女使用的語言抒發感情,描述日常生活的事件與情景。因此,他的作品同第一次世界大戰前風靡一時的矯揉造作和感傷悲切的詩歌相比似乎“毫無詩意”。他還受19世紀英國詩人白朗寧的影響,在詩歌中運用戲劇獨白或對話的手法。他對古希臘和古拉丁語作家,特別是忒奧克里托斯和維吉爾的研究,使他打下了寫作牧歌的基礎。他採用通俗上口的語言、人們熟知的韻律、日常生活中常見的比喻和象徵手法,描寫新英格蘭地區寧靜鄉村的道德風尚。然而,他的詩歌並不僅僅記錄為人忽略的自然界事物或鄉野村民的舉止行為。他對大自然的描寫常常蘊涵深刻的、象徵性的、甚至是形上學的意義。他的優秀詩篇常常超越個人的外觀同內心世界、他人、大自然以及整個宇宙的直接關係,以某種方式說明他的深刻宗教信仰所依據的價值觀。儘管他詩歌中相當一部分描寫恐懼和疑慮,但總的傾向還是積極向上的。

羅伯特·弗羅斯特

羅伯特·弗羅斯特他晚年是美國的一個非官方的桂冠詩人。在他75歲與85歲誕辰時,美國參議院作出決議向他表示敬意。他在約翰·甘迺迪1961年的就職儀式上十分引人注目,朗誦了他特地為這一場合寫的詩篇《全才》。 他的詩歌在形式上與傳統詩歌相近,但不像浪漫派、惟美派詩人那樣矯揉造作。他不追求外在的美。他的詩往往以描寫新英格蘭的自然景色或風俗人情開始,漸漸進入哲理的境界。他的詩樸實無華,然而細緻含蓄,耐人尋味。著名的《白樺樹》一詩,寫一般人總想逃避現實,但終究要回到現實中來。《修牆》寫人世間有許多毫無存在必要的有形的和無形的牆。除了短篇抒情詩外,他有一些富於戲劇性的長篇敘事詩,刻畫了新英格蘭鄉間人物的精神面貌,調子比較低沉,亦頗有特色。在格律方面,弗羅斯特愛用傳統的無韻體和四行體的各種變體,時常押韻,在節奏上具有自己的特色。

弗羅斯特常被稱為“交替性的詩人”,意指他處在傳統詩歌和現代派詩歌交替的一個時期。他又被認為與托馬斯·艾略特同為美國現代詩歌的兩大中心。

弗羅斯特的著名詩集還有《山間》(1916)、《新罕布夏》(1923)、《西去的溪流》(1928)、《又一片牧場》(1936)、《林間空地》(1962年)和詩劇《理智的假面具》 (1945年)、《慈悲的假面具》(1947年)。 1949年出版了《詩歌全集》,以後仍陸續有新作發表。1963年1月29日,弗羅斯特在波士頓去世 。

作品特點

羅伯特·弗羅斯特

羅伯特·弗羅斯特目前,美國維吉尼亞大學的英語文學研究生羅伯特·斯蒂靈發現了一首從未發表過的弗羅斯特詩作,題為《家中的戰爭斷想》(War Thoughts at Home)。在一封寫於1947年的信件中,弗羅斯特向友人弗雷德里希·梅爾徹Frederic Melcher)提到了這首詩,後者是行業雜誌《出版人周刊》的創辦人。弗羅斯特在信中說這首詩沒有發表,而是手抄在一本《波士頓之北》(弗羅斯特出版的第二部詩作)上。讀到這封信之後,斯蒂靈就開始了搜尋工作,最終在學校圖書館裡找到了這本書,弗羅斯特抄在書里的詩也因此面世。

這首詩作於1918年,是弗羅斯特為在法國戰場上陣亡的英國詩人愛德華·托馬斯(EdwardThomas,1878-1917)寫的。詩的內容是一名士兵的妻子看到幾隻藍松鴉在自家窗外打鬥,由此想到了法國戰場上的士兵。一戰初期,弗羅斯特曾在英國居留,由此與托馬斯成了朋友。托馬斯在前線陣亡的時候,身邊還帶著一本弗羅斯特的《山窪》(MountainInterval)。

羅伯特·弗羅斯特

羅伯特·弗羅斯特作為一個現代詩人,在詩歌的形式上,弗羅斯特走出了一條與20世紀多數詩人迥然不同的道路。他並沒有標新立異,企圖嘗試詩歌形式的改革,而是繼承傳統,滿足於用舊形式表達新內容。他喜歡用淺顯易懂的口語,語氣平緩、冷靜,採用人們熟悉的韻律。他的詩一般都遵從了傳統的韻律形式,比如押韻的雙行體、三行體、四行體、十四行體都寫的相當出色。弗羅斯特很少寫自由詩,他曾說過,詩歌如不講韻律,就像打網球不設攔網一樣。他對抑揚格似乎情有獨鍾,他曾說:“對英語詩歌而言,抑揚格和稍加變化的抑揚格是唯一自然的韻律。”的確,英詩四個主要音步——抑揚格、抑抑揚格、揚抑格、和揚抑抑格——中,抑揚格是迄今英詩中最常見的音步,從而也被稱為最自然的韻律,即一個弱讀音節後跟一個重讀音節。用這種音步寫就的詩行,其節奏鮮明而又持續平緩、暢如流水,更適於表現田園風光恬靜素淡的美,也難怪弗羅斯特在幾個傳統音步韻律中偏愛抑揚格。他寫詩最大的特色就是善於運用眼前看似平淡無奇的事物,去表達一個深刻的哲理。正因為他長於用具體的事物說抽象的概念,所以他的詩就易為讀者接受和了解!Stopping by Woods on a Snowy Evening和The Road Not Taken正是明顯的例子!難怪這兩首詩一直在最受歡迎的一百首英文詩歌里高占前十名!前者更是一直都持續很久都維持在第一名!

羅伯特·弗羅斯特

羅伯特·弗羅斯特選擇了荒蕪的路,經歷痛苦、磨難,旅途中不斷回想起那條未選擇的路。“要是我走那條未選擇的路,也許我就不會這般痛苦?”詩人寫出了漫長人生路中的種種迷惘、惆悵。全詩最後並沒有指出詩人選擇那條路以後最終的結局,只是說“And that has made all the difference”。 弗羅斯特大多採用傳統的詩歌形式表達其對現代生活的看法;借自然描寫揭示社會認識;憧憬理想而又不乏現實;如此等等的傳統與現代、自然與社會、理想與現實的雙重性在詩人的詩作中隨處可見.弗羅斯特詩中的這種獨特的雙重性是其在詩壇獨樹一幟的重要原因.

弗羅斯特能夠寫出看似簡單的詩歌,但你每一次讀它們,你都會挖掘得更深,發現許多盤曲的小徑、許多不同的感受。所以說弗羅斯特使我對於隱喻有了新的認識。他給出一個隱喻,我們以為那是一個簡單的直截了當的陳述。可是隨後,你發現這是一個隱喻。“睡前我還要趕上幾英里/睡前我還要趕上幾英里。”在這裡我們看到,同樣的詩句含意卻不同。這(《雪夜林邊駐馬》)最後兩行的第一行,說的是路程、奔走和睡覺,而在第二行里,睡覺象徵著死亡。但這象徵一點兒也不唐突。我想弗羅斯特是個靦腆的人,但我認為他也許是二十世紀最偉大的詩人,倘若“最偉大的詩人”這種說法還算言之有物的話。我覺得弗羅斯特也許要高於另一位競爭者,即威廉·巴特勒·葉芝。

人物訪談

羅伯特·弗羅斯特

羅伯特·弗羅斯特記者:一九一二年到一九一五年,你在英國的時候,有沒有想過自己可能會留在那裡?

弗羅斯特:沒有。我到那裡有一陣子很窮,沒有想到會出書,也從沒主動找人出書。當時我三十八歲。我想出書該先經過雜誌。我在雜誌上寫過稿,可是運氣不好,除了偶爾接到稿費外,根本沒有人注意我,所以沒想到會出書。但我到英國時,寫的數量已經夠出三本詩集了——《男孩的志向》、《波士頓以北》以及《山間》的一部分。

記者:你在英國時,是在什麼情況下認識龐德的?

弗羅斯特:是通過法蘭克·福林特認識的,他是早期的意象派詩人和翻譯家,屬於龐德那個小圈子。我們在蒙羅剛開的詩屋書店碰面,他問我。“美國人?”我說;“是的。你怎么曉得?”他說:“看你穿的鞋子。”他問“寫詩嗎?”我說:“靈感來了就寫。”然後他說:“你該知道你的同胞龐德吧。”我說:“沒聽過這號人物。”我確實不知道龐德這個人。我當時只瀏覽文學雜誌,並不留意文壇的動態。所以他說:“我幫你引見引見。”後來我接到龐德的卡片,可是擱在一旁兩三個月並沒派上用場。

記者:你的詩集《男孩的志向》還沒有出版,龐德就看到了,這是怎么回事?

弗羅斯特:我遇到他時,是接到卡片三四個月以後的事了,那本詩集已經在出版商手中,但還沒問世。我不太喜歡他的卡片。

記者:卡片上怎么說?

羅伯特·弗羅斯特

羅伯特·弗羅斯特弗羅斯特:只是寫著:“有時在家。”真是典型的龐德作風。我覺得這並不是什麼熱烈的邀請。有一天我路過他家,就順便進去看看,他正好在家,有些奇怪我不早點來。他說:“福林特跟我說你有一本書。”我說:“是該有的。”他說:“你還沒見到自己的書?”我說:“沒有。”他說:“我們去拿一本吧,你說呢?”他急著先說話,這是龐德的長處之一:什麼事都搶先。我們去找出版商,他拿到了書,沒讓我看就放進口袋裡。我們回到他住的地方,他說:“我這樣你不介意吧?”我說:“喔,沒關係,你看著辦好了。”他開始讀我的詩集,很快就笑了出來,我說我知道他是看到書里什麼而笑的。不久他說:“你還是趕快回家吧,我要評它了。”他把書留下來,我空著手回家,自己書的模樣,只瞧了個大概,連碰都沒碰到。

記者:他寫的也許是第一篇重要的好評,是嗎?

弗羅斯特:是的。這篇評論發表在美國的芝加哥,對我在英國的幫助不大。書一出來,英國的書評緊跟著出來。我猜在英國評論這本書的人,大多不知道這本書在芝加哥已經有人評過了。但是,龐德的評論對於剛出道的我有些幫助。我一直對這段“龐德奇遇記”感到奇怪。你知道他在那邊的地位很複雜,也很奇怪。葉芝、休佛、還有一些人,都是他的朋友。

記者:你認識休佛?

弗羅斯特:是的,跟龐德一道認識的。還有葉芝,也是跟他一道認識的。

記者:你在英國時常和葉芝見面嗎?

弗羅斯特:喔,經常,幾乎沒有一天不見.

記者:你離開倫敦,搬到西南部格洛斯特夏的農莊時,覺不覺得自己這么做遠離了城市裡的文學界?

弗羅斯特:不,我的選擇甚至跟我到英國都扯不上關係。我當年的選擇幾乎都是不自覺的。我不知道自己在世界上有沒有一席之地,而且我也不選擇席位。我本能地拒絕屬於任何流派。

記者:你在倫敦認識的文人中,彼此間的感情是不是很好?

弗羅斯特:是的,那裡非常有趣。我想這裡也是一樣。我不“屬於”這裡。但是他們說:“喔,那個傢伙就是為那些人寫日常瑣事的人。在美國你們有這樣的人嗎?”

記者:那些年間,你最好的朋友是愛德華·托馬斯?

弗羅斯特:是的。他和當時的人很少來往,就像我一樣孤獨。沒有人知道他寫詩。其實他是在上戰場之後才開始寫詩的,這與我用他的交往有點關係。我們是很好的朋友。我本能地不屬於任何團體。我有朋友,但是分散各地。你知道我本來可以……當時龐德每個禮拜有一天下午和福休特等人聚會,成員中一度還有休姆。他們每周聚會,改寫別人的詩。

記者:你經常看見休姆?是在這些改寫詩作的聚會上,還是你根本就沒參加?

羅伯特·弗羅斯特

羅伯特·弗羅斯特弗羅斯特:是的,我認識休姆,而且和他很熟,但他們的聚會我一次都沒參加。我問龐德:“你們幹些什麼?”他說:“改寫別人的詩。”我說:“為什麼呢?”他說:“要把詩里的水擠出來。”我說:“這聽起來倒有點像是室內遊戲。不過,我是個嚴肅的藝術家。”我是開玩笑的。他笑了笑,以後就沒再邀我。

記者:你在英國和龐德、托馬斯,還有你所說的喬治亞派的人來往,這跟你樹立自己的風格沒有一點關係?你當時的詩作幾乎已經可以出三本詩集了。

弗羅斯特:可以說是兩本半。郝亭頓文庫里還有些詩,想必是我一八九O年代的作品。我現在仍然印行的初作是在一八九O年寫的。

記者:沒有收入《男孩的志向》吧,這本集子中最早的作品是一八九四年寫的。

弗羅斯特:沒收進去。我第一首《賣出去》的詩倒是在裡面。我第一首發表的詩也就是我寫的第一首詩。我在一 八九O年以前從來沒有寫過散文或詩,只寫過拉丁文和希臘文的句於。

記者:有些早期的批評家,比方說加尼特和龐德,在討論你的詩作時,經常提到拉丁詩和希臘詩。你讀過很多古典作品?

弗羅斯特:我讀過的拉丁和希臘作品也許比龐德還要多。

記者:你不是教過拉丁文?

弗羅斯特:我是教過。我一度離開大學,後來又回去念,當時想如果把全付心力放在希臘文、拉丁文和哲學上的話,就忍受得了學院教育。我那些年就是這么過的。

記者:浪漫派詩人的作品你讀得多嗎?尤其是華滋華斯?

弗羅斯特:不,你不能把我限定在那裡,我什麼都讀。前幾天有一些天主教的人士問我關於讀書的事,我告訴他們說:“如果你們懂得catholic這個字眼的話,我的趣味是很catholic的。”(譯按:此字可解釋為“天主教的”和“廣泛的”。)

記者:你母親念過什麼作品給你聽?

弗羅斯特:我沒辦法告訴你,各種東西都有,數量雖然不多,但總也有一些。

記者:你母親曾經在麻州的勞倫斯設立一所私立學校是吧?

弗羅斯特:是的,我在那裡和別的學校教過書。每次我覺得春天到了,就會各區的學校教書。

記者:你那時年紀多大?

弗羅斯特:那時我剛離開達茅斯,才二十歲,每次我對都市厭煩時,便在春天出外教上一個學期的書。我出去教過兩三回書,都是在同一所國小校,只有十二個學生,全都打赤腳。我也在勞倫斯做過新聞工作,那是跟著父母做的。我當時不曉得自己該怎么維持生活——教教書,弄弄報紙,在農莊乾乾活,就是這樣。有陣子我還編過一份周報。

記者:開始寫詩時,有沒有哪位作家是你非常崇拜的?

弗羅斯特:我最討厭史蒂文生的論調,說什麼要盡力模仿別人。那對美國教育的危害比什麼都大。

記者:你有沒有感覺自己的作品與其他詩人有相近的地方?

弗羅斯特:這個問題還是等別人告訴我吧。我不曉得。

記者:可是,比方說你讀羅賓遜或史蒂文斯的作品時,有沒有發現什麼東西跟自己的作品相近?

弗羅斯特:史蒂文斯?他出道比我晚幾年。

記者:我的意思是說,你讀他的作品時,有沒有覺得什麼——

中年時期的羅伯特·弗羅斯特

中年時期的羅伯特·弗羅斯特弗羅斯特:相近的地方?喔,你不能那么說。有一次他對我說:“你寫實物。”我回他說:“你寫古董。”他出下一本詩集時,送我一本,裡面題著“又見古董”。他心平氣和地接受我的話。不,我跟他並不相近。我們是朋友,卻距離遙遠。我不知道你要把我和誰扯在一塊。

記者:我親耳聽你說過,羅伯特·洛威爾曾經試著把你跟福克納扯在一塊,告訴你說你很像福克納。

弗羅斯特:我這么說過嗎?

記者:不,你說洛威爾告訴你說你跟福克納很像。

弗羅斯特:你知道洛威爾還說過什麼嗎?他說:“我叔叔的方言和彭斯的方言一樣。”我說:“羅伯特!彭斯用的不是方言,蘇格蘭話不是方言,是語言。”但是,他還是那么說。

記者:這么說來,你沒有特別喜歡哪一類作品?

弗羅斯特:我全部都讀。選集是我的一個出發點。我找到一個崇拜的作家,就想一定還會有許多好作品,於是繼續找下去,結果只發現一兩篇……我的興趣是非常廣泛的,你只能這么說。我不像從前那些在德國受教育的人,·一點也不像。我討厭他們的觀念,說什麼應該讀一個作家的全部作品。可是有時候我也到處看看,讀得相當多。

記者:你在英國時,有沒有讀當時龐德讀的詩?

弗羅斯特:沒有,龐德當時在讀法國的抒情詩。

記者:你們討論過其他的作家?

弗羅斯特:我第一次遇見他的時候,他崇拜的是羅賓遜和德拉梅爾。後來他不再欣賞德拉梅爾,我想他把羅賓遜也丟了。我們在一起時只談一些小詩。有幾個星期我和他走得很近。他的方式使我著迷。他對於自己不喜歡的人很粗魯,就像威利·惠斯特勒一樣。·我想他是受惠斯特勒的影響。他們學法國拳。龐德還帶我去看波西米亞式的生活。

記者:有很多可看的嗎?

弗羅斯特:比我以往看過的還要多。他帶我到飯館和其他地方,還在一家飯館裡表演柔道給我看,把我從他的頭上摔過去。

記者:他真的把你摔過去?

弗羅斯特:我當時一點心理準備也沒有。我和他一樣壯。他說:“看我的,看我的。站起來。”我照他的話站起來,把手伸出去,他抓住我的手腕,身子往後一挫,就把我

從他的頭上摔過去。

記者:你感覺怎樣?

弗羅斯特:還好。飯館裡所有的人都站了起來。

記者:最近夏比洛在“紐約時報書評”寫了下篇評論,把你誇了一頓,因為你沒有像龐德和艾略特一樣沾染上“現代主義”的毛病。你對這種文章的反應怎樣?

弗羅斯特:這不有趣嗎?他們經常問我:“現代詩人是什麼?”我時常迴避這個問題,但是有一天晚上我說:“現代詩人必須是向現代人說話的人,不管他是活在哪個時代。這是一種說法。倘若他活著,而且向現代人說話,那么他就”更現代了。”

記者:是的,但是照他們的說法,在許多人眼中艾略特

和龐德的寫作傳統和你的大不相同。

弗羅斯特:是的。我想艾略特的寫作傳統還不像龐德的那么遠。在我看來,龐德很像一位法國抒情詩人,或者幾位法國抒情詩人的綜合。我不懂古法文。我不喜歡自己不懂的外文,也不讀翻譯。而龐德應該是懂古法文的。

記者:龐德是個優秀的語言學家吧?

弗羅斯特:我不知道。他有位老師現在在佛羅里達州,曾經在賓州大學教過龐德。他有一次告訴我:“龐德?我教過他拉丁文,他連語尾變化和動詞變化都弄不清。”

記者:你有龐德的訊息嗎?你現在還跟他通信嗎?

弗羅斯特:不。我去年把他弄出監獄時,他寫過幾封信給我,很好玩的簡訊。(譯按:龐德在二次世界大戰期間,在義大利電台廣播,攻擊美國。一九四五年,被押解回美國。)

記者:你在華府向誰關照過?

弗羅斯特:只向法務部長關照過。我和麥克里希去過兩趟,但沒有結果,我想是因為他們黨派不同,而我是無黨無派。

記者:可是令尊在內戰時期是忠誠的民主黨員,所以替你取的名字是羅伯特·李,以紀念南軍赫赫有名的李將軍,那使得你多少也算是民主黨員吧?

弗羅斯特:是的,我生下來便是民主黨員——從一八九六年以來就不快樂。有人問我:“當民主黨員和共和黨員有什麼不同?”當我們失敗之後,當麥克里希認為我們失敗之後,我單槍匹馬走進法務部長的辦公室說:“我來這兒想知道你們對龐德的看法。”有兩個人立刻說:“我們的心情和你一樣,乾脆把他弄出去算了。”我說:“這個星期?”他們說:“你說這個星期,就這個星期。你去找個律師,我們不會反對。”我就去找個律師,通宵寫了一份抗訴書,感覺寫得不滿意,早上離開華府之前,又寫了一份短的。這就是全部的經過。龐德寫了一張字條謝我:“閣下奔走營救,不勝感激,望能面談。”然後又寫了張字條給我,比前面那張更好。

記者:他去義大利之前,你有沒有見他?

弗羅斯特:沒有,我不願意擺出有恩於他的樣子,我要他感覺對我毫無牽掛。但是,他顯然對我有些感激。他身體不好你是知道的。他是一位詩人,我從來不懷疑這一點。我們一直都是朋友,但我不喜歡他戰時的行為。我只是從別人口中聽來的,所以也不好怎么下斷語,但是聽起來很差勁,。他幹的事實在太傻了,我不願意再揭他的瘡疤。

記者:剛才那么多問題,問的都是你的詩和其他詩的關係,當然還有許多文學以外的東西也是同樣重耍的。比方說,你對科學一直很感興趣。

弗羅斯特:是的,每個人都受他當時科學的影響,不是嗎?有人注意到,我的書中到處都有天文學的影子。

記者:例如《耕讀者與火星》?

弗羅斯特:不只是那一首,書中從頭到尾都有天文學。很多詩——我可以說出二十首提到天文學的詩。前些日子有人注意到:“為什麼沒有人看出你對天文學有濃厚的興趣?”你可以說那是偏見。我早年熱愛的書中,有一本是英國著名的天文學家普洛克特爾的《我們在宇宙中的位置》。這是一本有名的老書。我在一首詩中曾經用上“我們在宇宙中的位置”這句話——這本書是我十三四歲的時候讀的,我記得那是第一次讀完整本書。我有個小妹什麼東西都讀,很年輕、很早熟。至於我,大人為了我的健康,要我到戶外去。

記者:談到科學與文學,麻省理工學院最近開了一些文學課程,不知道你的反應怎樣?

弗羅斯特:我認為他們最好還是專心弄自己的高等數學和高級科學——純科學。他們知道我的想法。我無意苛求他們。但情形是這樣子的:科學是人類最偉大的探險,向物質世界的探險。探險是我們人類的本錢,人文科學是對我們人類最好的描繪。也許科學家想要提醒他們的學生,人文科學描繪在科學中探險的人,而科學對於這神描繪的貢獻只有一點點。也許在心理學或其他類似的方面會有貢獻,但確實只有一點點。因此,科學家為了提醒學生這一點,就把他們一半的時間撥到人文方面。這似乎有些不必要,他們一直為我們和純科學擔心。其實,他們最好是盡力鑽研自己的科目。這個計畫開始時,我正好在場,並且表示了自己一些小小的懷疑。有一天晚上,我跟學院當局的康普頓在一起——他在講台上跟我挨著坐。我在所有觀眾面前轉向他說:“我們在純科學方面有些落後,是吧?”他說:“也許——恐怕我們已經落後了。”我說:“我認為要留意這一點。”那已經是多少年前的事了。

記者:你剛剛提到心理學,你教過心理學吧?

弗羅斯特:那完全是笑話。我可以教心理學。曾經有人要我到一家精神醫院行醫,那更為嚴肅。但是我去那裡矯正師範學院的觀念,他們以為心理學和教學有直接的關係,以

為多懂一些心理學就能把全班學生催眠了。那是他們的想法。

記者:你不是對威廉·詹姆斯發生過興趣嗎?

弗羅斯特:這是我重回哈佛的部分原因。但是我在那裡的時候他一直在外講學。我選了桑塔亞那、羅伊斯的課。所有著名哲學家的課我都上過。但是,我一直在等詹姆斯,以後便失去興趣了。

記者:桑塔亞那當時是不是很吸引你?

弗羅斯特:不,並不特別吸引我,我一直想知道他真正的意思是什麼,他的方向如何,結果又如何,想了多少年了。我私底下並不認識他。我在大學時很少跟別人有私交。我有點——走自己的路。但是我崇拜他。他出口成章,值得一聽,就像他文章的風格一樣。但是,我一直不知道,他真正的意思。多年後我才在他的文章中發現一切都是虛幻,而虛幻又分為真的和假的兩種。我認定假的虛幻就是真理:負負得正。

記者:既然談到了詩以外你感興趣的東西,也許我們可以談談政治。我記得有天晚上你提到亨利·華萊上和你的詩《奉獻,奉獻》有點關係。

弗羅斯特:大家都把這些事誇大了。我在華府朗誦那首詩時,華萊士正好坐在第一排。當我讀到最後“寧可光榮地挫敗/以買來的友誼為伴/也比沒有好。奉獻,奉獻!”又加了一句。“否則別人會為你奉獻。”華萊士微微一笑,他的夫人也笑了。他們坐的地方我正好看得到。

記者:你並不擁護羅斯福總統的新政。

弗羅斯特:他們認為我不擁護新政,說實在的,我確實不擁護。我那首《僱工之死》寫在新政推行之前好久,詩中表現了對於家的兩種看法,一種是男人的看法:“家就是當你來到時,必須收容你的地方。”這是男人對家的感覺。妻子則說:“我認為家是某件你多少不該得的東西。”那就是新政,女人的看法,母性的方式。你不必對得起母愛,卻必須對得起父愛。一個是共和黨,一個是民主黨,對兒子來說父親總是共和黨,母親總是民主黨。很少人注意到後者,他們只注意到前者男性中的諷刺與殘酷。

記者:這首詩經常被收入選集中,我想知道你是不是覺得最常出現在選集中的詩作最能代表你。

弗羅斯特:如果有人發掘出新的,我總是非常高興。我不曉得,一切聽其自然。

記者:有些詩很少被選上,例如,《眾仆之仆》、《盡力》、《敗壞的花朵》。我注意到這些詩都沒有出現在安德麥爾為你編選的詩集裡,奇怪吧?

弗羅斯特:他有選擇的自由。對於編選的事,我沒有跟他說上一個字,沒有任何要求。我記得他提過羅賓遜只跟他說過一次。羅賓遜告訴他:“如果你要我這個老頭子高興的話,就不要忽略我那首《福拉德先生的派對》。”那是一首好詩。

記者:你覺不覺得自己作品中有什麼類別沒被收人選集的?。

弗羅斯特:我不知道。例如那首《敗壞的花朵》,根本沒有人碰過。不——我猜有人碰過,那首詩收在馬息遜為牛津人編選的集子裡。

記者:是的,但是那首詩極少出現在其他的選集裡,它似乎與別人對你的觀念有些不合。另一首被忽視的好詩是《播種》。

弗羅斯特:的確,他們忽視了那些東西。惟一注意到那首詩的,是一位在賓州大學任教的老朋友。他說:“我知道那首詩寫的是什麼。”

記者:你在公開場合朗誦過那首詩嗎?

弗羅斯特:沒有,有些詩我是不朗誦的。我不會向外面的人朗誦《敗壞的花朵》,並不是因為我怕它們,而是我不願意讓它們出來。我對於自己書中的某些東西覺得害羞——寧願別人去讀。有位女士問我:“《敗壞的花朵》代表什麼?”我說:“女人的無情。”她就走了。

記者:一般人認為那些最常被編入選集的詩,如《燁樹》,代表你詩的全貌。屈靈為了矯正大眾的視聽,在你八十五歲慶生會上演講時,強調一些心境比較黑暗的詩。是不是這樣?

弗羅斯特:我不知道——我可能在屈靈演講之後泛讀自己的作品,然後奇怪為什麼他沒能早點看出書中有很多黑暗的地方。全書充滿了黑暗。

記者:你以為屈靈自認是在矯正大眾的無知,矯正一般人對你作品的錯誤看法?

弗羅斯特:他自己就犯了錯。他承認自己犯了錯,不是嗎?他說.出為了了解我而遭遇到的那些困難,多少像是自白,但卻是很愉快的。

記者:話是不錯,但是很多崇拜你的人,反對他強調你詩中的“黑暗”或“恐怖”。

弗羅斯特:是的,那天他也嚇了我一跳。他站在我旁邊,講完之後緊跟著輪到我上台。他在慶生會上講那些話,嚇我一跳——他的話沒有傷到我,但是起先我以為是在攻擊我。後來他拿我跟希臘悲劇家索福克勒斯和勞倫斯比較,把我搞得滿頭霧水。那兩個人跟我有什麼關係?把我跟索福克勒斯比,我心裡可能還高興,但是把我跟勞倫斯比,實在讓人摸不著頭腦。不過,那也沒什麼關係。當時我馬上就要起來朗誦,因此心裡有點為難,到底朗誦什麼詩來印證他的說法。這種感覺對我來說挺新鮮的。他的東西我讀的不多,那篇論文更是沒讀過——我是不讀評論的,在我房裡你看不到雜誌。

記者:屈靈這篇論文後來發表在雜誌上時,你讀起來是不是好受些?

弗羅斯特:他這篇評論很清楚,很——很有趣,實在佩服他。他是一位很有智識的人。但是,我平常很少讀雜誌上的東西。你剛才提到夏比洛的那篇東西我就沒讀過。他的說法我聽來很新奇。他是我的朋友嗎?

記者:是的,他是你的朋友,但是也像你的許多朋友一樣,看到的只是你簡單的一面,好朋友就能看得更深入,這有點像亞當斯,他也在《時代》上憤怒地為你向屈靈辯護,只是他本人對你也不太了解。

弗羅斯特:夏比洛說了些什麼?

記者:他說大部分的現代詩都太晦澀艱深了,尤其龐德和艾略特更是如此,你卻不然。

弗羅斯特:我不希望艱深。我喜歡玩弄——喜歡惡作劇,但並不是什麼都非晦澀不可。

記者:你的詩困難的地方,大概在於你強調語調的多變。”你說過,自己有意無意間利用語調來使每句話的意義加倍。

弗羅斯特:是的,這是辦得到的。說反話——在詩中跟親近的人說反話,他們知道你在說什麼。這整個的聯想、雙關話、暗示——總歸於“暗示”。和自己能信任的人在一塊,說話時就可以用聯想和暗示。說者無心聽者有意,或說者有意聽者無心,都會破壞共同的氣氛。我這輩子過的不是文學的生活。這些傢伙,他們真是在散文上嘔心瀝血,試著描寫自己、了解自己等等。我可不乾。我不願對自己知道太多。夏比洛認為我不艱深,我聽了很感興趣。我這輩於從來就沒寫過一篇評論,也沒寫過任何文章,我一直拒絕寫文章,既沒有時間寫,也不願意寫。。我不是農夫,但是我種了點東西,東挖挖西掘掘的。我跟其他人走在一塊,生活在一塊,又喜歡說話。但是,我沒有過過文學的生活,也很少跟那些人來往。我是美國詩會的副主席,不,榮譽主席,隔好久才去一趟,問候問候他們。我希望基金會能夠照顧他們。

記者:談到基金會,多少年來文人就取笑商人的市儈氣,商界現在卻大力支持文學活劫,你認為這又是為一了什麼?

弗羅斯特:他們沒早些支持才怪呢,因為他們大多進過大學,而詩歌是必學的。他們讀的作品中幾乎有一半是韻文,自然會尊敬詩歌,他們也許不介意我們文人對他們的取笑。他們擔心我們沒有足夠的想像力。如果我們有足夠的想像力,就可以打垮俄國優。我想說:“也許我們是用狄金森”打贏內戰的。”我們甚至不曉得她在那裡——可憐的小東西。

記者:今天的詩獎可能比好詩人還多,這個說法你同意嗎?

弗羅斯特:我不知道。我不願意評論。那些大亨對我們感興趣是件好事。你不曉得那會產生什麼結果。事情是這樣子的,犧牲、冒險是世界上最偉大的刺激,一旦把它們從世界抽離,當詩人就不冒險了,我打賭一定會失去許多虔誠的人。他們就是因為冒險才從事這一行的。有一次,在四五百位女士面前,有人問我是怎么找到閒暇寫作的。我說:“既然這裡只有五百位觀眾,而且全是女士,我就老實告訴你們好了——我像小偷一樣偷一點,像男人一樣抓一點——那么在我的路於里就有一些閒暇了。”聽起來好像我是乞丐一樣,可是我從來不有意當乞丐。我一直接受大學和其他地方的好處。這實在是美國的優點:我不必向任何給我錢的人道聲謝。詩人一直都是乞丐,學者也一直是乞丐,只不過他們把乞討的苦差事推給校長。

記者:我剛才想說的是,也許詩獎的數目遠超過值得得獎的詩人。在這種情況之下,庸才豈不也被硬推了出來?豈不使得大家更難辨認真正的好作品?

弗羅斯特:有人問過我這個問題,我說我不知道一個人需要經過多少不順心的事,才能在世界上有點成就。而且,你不知道怎么去評量。心理學不能告訴你誰需要馬鞭、誰需要馬刺才能贏得競賽。我不知道別人是不是這么想:我把詩看成是表演,把詩人看成是有本領的人,就像運動員一樣。詩人是表演者,你在詩中可以做的事很多。比喻、語調隨時在變。我對怎么把句子放進三四個詩節里總是很感興趣。我不願意把所有的句子一成不變地放入詩節里。每首詩就像表演上的某種成就。有人說詩是才智的精髓。一定要有才智才行。我還要說的就是,每個念頭,不管和詩有沒有關係,都是聯想的功勞:眼前的事物勾起你心底的事,你幾乎不知道自己知道那些東西。把這個和那個擺在一塊,就成了。

記者:能不能舉例說明這種奇妙的聯想是怎么作用的?

弗羅斯特:我有出歌舞劇是這么聯想的。神說:“約伯,我剛剛向魔鬼炫耀。”約伯的表情有點迷惑,心往下一沉。神說:“你介意嗎?”“不,不,”他說。他說“不”的語調你可以想像得到。語調就是一切,你說那個“不”宇的方式。我注意到那個——那就使我寫出了那出歌舞劇。就那么一件事就寫成了。

記者:你另一出歌舞劇——《慈悲的假面舞會》,也是這么寫出來的?

弗羅斯特:我注意到聖經上的約拿書是世界史上第一次全篇以慈悲為主題的作品。聖經前面某處說過:“假如那城中有十個義人,你還會毀滅那城嗎?”神要約拿到城裡預言上帝將降災禍給他們——約拿卻知道神終會後侮,不降所說的災禍,而讓他失望。他不信神是不慈悲的。你把神怎么想都成,但絕對不會想到神是殘酷的。所以他就逃跑——結果給吞到鯨魚的肚子裡。那就是重點,可是沒有人注意到。

記者:為什麼在所有的宗教團體中,你這些歌舞劇在耶穌會和猶太教最受歡迎?

弗羅斯特:你這么說真有趣——事實也的確如此。其他比較不講律法的教派並不這樣。他們經常想到自己的叛逆之心,這是他們成長時與父母親相處的經驗。你提到的那兩個宗教並不叛逆.其實是十分正統的。但是,你是怎么注意到的?這對我來說也很有趣,全國各地的猶太教徒和耶穌會會員對我都很好。我最近剛到堪薩斯城跟他們住了一段時間。歌舞劇中充滿了正統的教義,比方說,有一個是惡向善炫耀,善向惡炫耀。我在堪薩斯城寫了兩行詩,像平常一樣當場寫出,“就是由於善惡對立/它們才能長久屹立。”

記者:“當場”寫出兩行詩,就像接進度寫作一樣,不是嗎?我認識一位年輕詩人,他說他每天早晨都從六點寫到九點,再去上課。

弗羅斯特:各人有各人的作法。我不曉得自己學他的話會是什麼模樣。我開始寫東西時,不只是要——你知道……我構思第一首詩時是在放學途中,一個三月天,整個下午都在寫,結果到祖母家吃晚飯都遲到了。當時真是如有神助。有很多人說寫作多費神,寫作多苦悶。我有兩句話經常被人引用:“作者不流淚,讀者不流淚。作者不驚奇,讀者不驚奇。”但是,另一個特徵便是:不管多么悲哀,不許優傷,哀而不傷。我怎么能夠、有誰能夠跟使自己苦悶的東西在一塊而覺得愉快?整件事是表演、本領和奇妙的聯想。為什麼批評家不談那些事——要那樣轉折是多么的奇妙?要記起一件事是多么的奇妙?由一件事聯想到另一件事是多么的奇

妙?為什麼他們不談那個?詩人必須記錄各方面的事——周

圍的神學、政治、天文學、歷史、鄉村生活。

記者:有些詩人把你的出生地舊金山當成他們的總部,你認為他們的表現如何?(譯按:此處指的是二次世界大戰後美國“垮掉的一代”。)

弗羅斯特:我對他們不清楚。我在堪薩斯城演講時,有人告訴我他們就坐在聽眾席的後面。我等著他們說一些我能懂的東西,越糟越好。就像你對某人說:“說點東西,說點東西。”然後他說:“我燃燒。”

記者:年輕詩人送作品給你嗎?

弗羅斯特:有一些,但是不多,因為我不給回音。我不寫信什麼的。但是我跟他們見面、談談。我接到一些書,卻看不懂。有一本書聽起來好像不錯——《噢,地獄》。

記者:大部分的名字都很怪,有一篇叫《吼》,另有一篇叫《汽油》。

弗羅斯特:《汽油》?我隨便看了一點。我路過芝加哥時,在一本雜誌上看見九個人,都是舊金山派。我一直喜歡人家說一些稀奇古怪的事,也許將來自己用得上。我們都得學著欣賞許多自己不喜歡的東西。我也一直等著別人說一些驚世駭俗的東西。

記者:別人送來的詩,通常是什麼使得你讀下去,或者根本不讀?

弗羅斯特:表演、本領和奇妙的聯想。一首詩送來時,我先看有沒有押韻,就知道該什麼時候再去讀它。韻腳都是成雙成對的。對一般詩人來說,一個韻腳十之八九都會比另一個好。第一個代用品不錯,然後他們另找個好的,再來個代用品,再來個好的。那就是屬於表演的範圍,也是我創作時最嚴厲的考驗。我希望分辨不出他最先想到的是那一個。如果耍花招,把較好的放在前面來騙人,我馬上就會發現。那屬於表演的範圍。他們可以屬於任何思想流派,不管是屬於斯賓諾莎或叔本華,對我都無所謂。

記者:你看過狄倫·托馬斯的一份原稿,他把所有的韻腳先列出來,然後再寫。那顯然不是你說的表演吧?

弗羅斯特:那很可怕。應該是往前思索,感覺自己一直處理得不錯,表現出一些自己的心意,著重的是自己的感受,而不是思緒。那時詩就開始了。年輕人想知道指引詩人的是什麼?但是我告訴他們,這和感覺有個笑話要來時一樣。你看見某個你經常開他玩笑的人沿街走來,你有種感覺從心底升起,準備在擦身而過時講些東西。這些念頭是從哪裡來的?是沿街走來的他給你的意圖。當他們想知道有失靈感的事時,我告訴他們靈感大半是意圖。

作品欣賞

羅伯特·弗羅斯特詩集

羅伯特·弗羅斯特詩集The Road Not Taken

by Robert Frost

Two roads diverged in a yellow wood,

And sorry I could not travel both

And be one traveler, long I stood

And looked down one as far as I could

To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,

And having perhaps the better claim,

Because it was grassy and wanted wear;

Though as for that the passing there

Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay

In leaves no step had trodden black.

Oh, I kept the first for another day!

Yet knowing how way leads on to way,

I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh

Somewhere ages and ages hence,

Two roads diverged in a wood,and I—

I took the one less traveled by,

And that has made all the difference.

譯本1

未選擇的路

羅伯特·弗羅斯特

黃色的樹林裡分出兩條路

可惜我不能同時去涉足

我在那路口久久佇立

我向著一條路極目望去

直到它消失在叢林深處

但我卻選擇了另外一條路

它荒草萋萋,十分幽寂

顯得更誘人,更美麗

雖然在這兩條小路上

都很少留下旅人的足跡

雖然那天清晨落葉滿地

兩條路都未經腳印污染

呵,留下一條路等改日再見

但我知道路徑延綿無盡頭

恐怕我難以再回返

也許多少年後在某一個地方

我將輕聲嘆息把往事回顧

一片森林裡分出兩條路

而我卻選擇了人跡更少的一條

從此決定了我一生的道路

譯本2

殊途(The Road Not Taken)

羅伯特·弗羅斯特 原作

曉峰 翻譯

金秋密林,展開二條小路,

遺憾滿懷,無法同時踏足,

孤獨旅人,良久佇立踟躕。

極目遠眺,道路蜿蜒何處,

彎彎曲曲,出沒林間灌木。

二擇其一,選擇這條小路,

於我而言,或許就是坦途,

雜草萋萋,期待旅人光顧。

構想兩途,皆是行者無數,

人流如織,彼此有何異殊。

清晨林間,鋪展二條小路,

人跡杳茫,繽紛落葉密布,

留下其一,期待來日再補。

瞭然於胸,此路已向它途,

捫心自問,能否回到當初。

一聲嘆息,昨日曆歷在目,

年復一年,不知身在何處,

茂密林間,方向由我選出。

嚮往孤旅,人煙稀少為主,

回首往事,選擇決定歸宿!

Stopping by Woods on a Snowy Evening

Robert Frost

Whose woods these are I think I know,

His house is in the village though.

He will not see me stopping here,

To watch his woods fill up with snow.

.

My little horse must think it queer,

To stop without a farmhouse near,

Between the woods and frozen lake,

The darkest evening of the year.

.

He gives his harness bells a shake,

To ask if there is some mistake.

The only other sound's the sweep,

Of easy wind and downy flake.

.

The woods are lovely, dark and deep.

But I have promises to keep,

And miles to go before I sleep.

雪夜林邊小駐

.

我想我認識樹林的主人

他家住在林邊的農村;

他不會看見我暫停此地,

欣賞他披上雪裝的樹林。

.

我的小馬準抱著個疑團:

幹嘛停在這兒,

不見人煙,

在一年中最黑的晚上,

停在樹林和冰湖之間。

.

它搖了搖頸上的鈴鐸,

想問問主人有沒有弄錯。

除此之外唯一的聲音

是風飄絨雪輕輕拂過。

樹林美麗幽暗而深邃

但是我有諾言尚未實現

需要奔行百里方可沉睡

The Pasture

I'm going out to clean the pasture spring ;

I'll only stop to rake the leaves away

(And wait to watch the water clear , I may):

I shan't be gone long . - You come too .

I'm going out to fetch the little calf

That's standing by the mother . It's so young

It totters when she licks it with her tongue .

I shan't be gone long . - You come too .

牧場

我要出去打掃牧場的水泉,

我去只把落葉摟一摟乾淨,

(也許,還要等到泉水澄清)

不會去太久的 - 你也來吧。

我要出去牽那一頭小牛犢,

它在它媽媽身邊是那么小,

媽媽舔它時它立都立不牢。

不會去太久的 - 你也來吧。