簡介

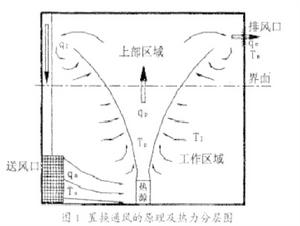

置換通風圖示

置換通風圖示具體原理

從理論上講,只要保證分層高度在工作區以上,首先由於送風速度極小且送風紊

置換通風原理圖示

置換通風原理圖示具體套用

空調節能和室內空氣品質是當前暖通空調界面臨的兩大課題,而置換通風能在一定程度上較好地解決這兩個問題。

(1)為了在工作區獲得同樣的溫度,置換通風系統所要求的送風溫度高於混合通風,這就為利用低品位能源以及在一年中更長時間地利用自然通風冷卻提供了可能性,以達到節能的效果。根據有關資料統計,置換通風與混合通風相比,可以節約20%一50%的製冷耗費。

(2)置換通風可以對工作區的C02等污染物進行更為有效的控制。它的通風效能係數大於混合通風,這樣就能達到改善室內空氣品質的目的。

設計要點

置換通風系統設計要點

(1)

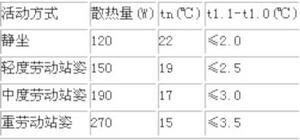

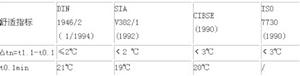

表1 室內溫度tn及工作區溫度梯度

表1 室內溫度tn及工作區溫度梯度置換通風房間內工作區的溫度梯度tn是造成人體不舒適的重要因素。離地面0.1m的高度是人體腳踝 的位置,腳踝是人體暴露於空氣中的敏感部位。該處的空氣溫度t0.1不應引起人體的不舒適。房間工作區的溫度tn往往取決於離地面1 .1m高度處的溫度(對坐姿人員如辦公、會議、講課、觀劇等)。

上述數據的取值根據工作人員的勞動狀態確定。

表2

表2(2)送風溫度的確定

送風溫度由下式確定:

ts=t1.1-Δtn(k/c+1) (1)

式中:

ts--送風溫度,tp--排風溫度; c--停留區溫升係數,

c=Δtn/Δt=(t1.1-t0.1)/(tp-ts),k--地面區溫升係數, k=Δt0.1/Δt=(t0.1-ts)/(tp-ts)。

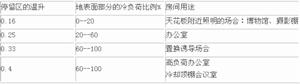

停留區溫升係數c也可根據房間用途確定。表3列出各種房間的c值。

表3 各種房間停留區的溫升係數

表3 各種房間停留區的溫升係數根據置換通風熱力分層理論,界面上的煙羽流量與送風流量相等。

Qs=Qp m3/h (2)

當熱源的數量與發熱量已知,可用下式求得煙羽流量:

Qp=(3Bπ^2)^1/3 *(6/5)^4/3*Z^5/2

式中:B=gβQs/ρ.Cρ

Qs--熱源熱量;

β--溫度膨脹係數;

α--煙羽對流卷吸係數(由實驗確定);

ρ--空氣密度;

Cρ--空氣定壓質量比熱;

Zs--分層高度。

通常在民用建築中的辦公室、教室等工作人員處於坐姿狀態,工業建築中的工作人員處於站姿狀態。坐姿時的分層高度Zl=1.1m,站姿時的分層高度Z2=1.8m。

(4)送排風溫差的確定

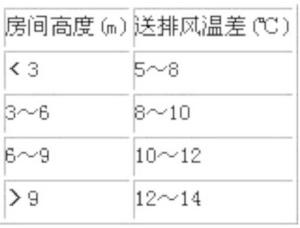

表4 送排風溫差與房間高度的關係

表4 送排風溫差與房間高度的關係