人物生平

約翰·濟慈

約翰·濟慈在濟慈青少年時期,他的父母便相繼去世。他有三個弟弟(其中一個夭折)和一個妹妹,但那種過早失去父母的悲傷始終影響著濟慈。在艾菲爾德學校(Enfield School),濟慈接受了傳統正規教育,在閱讀和寫作方面,濟慈受到師長克拉克(Charles Cowden Clarke)的鼓勵。年輕的濟慈非常鍾愛維吉爾(Virgil),14歲時,他將維吉爾的拉丁語長詩《艾涅阿斯紀》(“Aeneid”)翻譯成英語。

1810年,濟慈被送去當藥劑師的學徒。五年後濟慈考入倫敦大學國王學院(King's College London),但沒有一年,濟慈便放棄了從醫的志願,而專心於寫作詩歌,他早期的作品多是一些仿作。

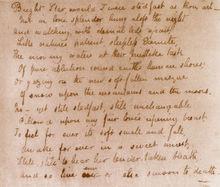

濟慈手稿:燦爛星辰

濟慈手稿:燦爛星辰濟慈創作的第一首詩是《仿斯賓塞》,接著又寫了許多優秀的十四行詩,他的這些早期詩作收集在1817年3月出版的第一本詩集《詩歌》中。這本詩集受到一些好評,但也有一些極為苛刻的攻擊性評論刊登在當時很有影響力的雜誌《Blackwood's magazine》上。濟慈沒有被嚇倒,他在來年的春天付印了新詩集《恩底彌翁》(“Endymion”),這是他根據古希臘一個美麗神話寫成的,全詩想像豐富,色彩絢麗,洋溢著對自由的渴望,表現了反古典主義的進步傾向。

1818年夏天,濟慈前往英格蘭北部和蘇格蘭旅行,途中得到訊息說他的兄弟湯姆得了嚴重的肺結核,濟慈即刻趕回家照顧湯姆。這一年年底,湯姆死了,濟慈搬到一個朋友在漢普斯泰德(Hampstead)的房子去住,如今的人們已將那所房子認為濟慈之家。在那裡,濟慈遇見並愛上了一位年輕的女鄰居,方妮·布朗(Fanny Brawne)。

濟慈手稿:踮著腳,我站在小山崗上

濟慈手稿:踮著腳,我站在小山崗上在接下來的幾年中,疾病與經濟上的問題一直困擾著濟慈,但他卻令人驚訝的寫出了大量的優秀作品,1818年到1820年,是濟慈詩歌創作的鼎盛時期,他先後完成了《伊莎貝拉》《聖艾格尼絲之夜》《海伯利安》等著名長詩,最膾炙人口的《夜鶯頌》《希臘古瓮頌》《秋頌》等名篇也是在這一時期內寫成的。

1820年3月,濟慈第一次咳血,之後不久,因為迅速惡化的肺結核。1821年2月23日,濟慈病逝於義大利羅馬。他的書信,手稿等作品主要都收藏於哈佛大學Hughton圖書館,部分收藏於大英圖書館、位於北倫敦的濟慈紀念館等。

代表作品

《仿斯賓塞》、《伊莎貝拉》、《聖亞尼節前夜》、《許佩里恩》、《夜鶯頌》、《希臘古瓮頌》、《秋頌》、《憂鬱頌》、《白天逝去了》、《生命之手》、《安迪密恩》、《海伯利安》、《蟈蟈和蛐蛐》《每當我害怕》《喔,孤獨》《明亮的星》《人生的四季》《給拜倫》《詠阿麗莎巉岩》《初讀賈浦曼譯荷馬有感》《無情的妖女》

濟慈

濟慈文學特點

濟慈主張“美即是真,真即是美”,擅長描繪自然景色和事物外貌,表現景物的色彩感和立體感,重視寫作技巧,語言追求華美。

濟慈的詩歌寫作方向特別,描寫手法細膩,以文辭聲調之美著稱。他帶給無數讀者新的視角,引導每一個人要善於發現美、擁有一顆美麗善良的心,這就是快樂人生的秘訣。濟慈筆觸清新,作品選材特點獨特,在他的詩歌里無論是絕美的愛情還是催人奮進的激情,都像被賦予了靈魂的吶喊,從心靈上引起共鳴,更從生活中找到影子。是十八世紀這個需要精神支柱時期的特殊食糧。他的筆下有令人感動的場面更有百轉千回的訴說。有情人之間不捨別離的細膩,更有親人間思念的楚楚辛酸,無論你是心地柔軟的女性還是鐵骨錚錚的漢子,人們的情感無不為之動容。

濟慈善於描寫景物和自然現象,經過他描寫的自然景物和事物外面,能給人充分的遐想空間,並融入其中,他用他獨特的寫作技巧和華麗的詞藻,追求完美的精神對後世抒情詩的創作影響極大。對醜的鞭撻和對美的追求構成了他抒情詩的基調。

濟慈的出身在英美文學的所有大家中可以算是最卑微的。因為天性的敏感與自卑,讓他有能力洞察到世人難以發現和理睬的社會形態,他觸角靈敏,能體會到大自然傳遞給人類的別樣韻味,能用自己的靈魂傾聽飛禽走獸的心聲,能用用精準的文字描繪十八世紀統治階級壓迫下人民的吶喊。

作品影響

濟慈在《希臘古瓮頌》中提出了“美即是真,真即是美”這個內涵深刻的命題, 對後世抒情詩的創作影響極大。

濟慈對英國19世紀下半葉和20世紀初的文學有著巨大的影響,他從三個方面影響了眾多的的詩人和藝術家:豐富的感官描寫,舒適恬靜地表現中世紀的理想,有關藝術和思想,或思想和世俗的悖論。深受濟慈影響的詩人和藝術家主要有:浪漫派詩人托馬斯·胡德,英國維多利亞時代最偉大的詩人艾爾弗雷德·丁尼森,前拉斐爾派詩人和畫家D·G·羅塞蒂,象徵派詩人w·B·葉芝以及死於一戰的年輕詩人威爾弗雷德‘歐文等。濟慈為他們的詩歌提供了創作靈感、寫詩的技巧、故事內容和主題風格。

濟慈不但以其優美的詩篇為英國人民和世界人民提供了豐富的精神食糧,而且還以其詩歌的影響為英國文學(詩歌)的發展作出了重要的貢獻。

夜鶯頌原文

Ode To A Nightingale

JohnKeats My heart aches, and a drowsy numbness pains

My sense, as though of hemlock I had drunk,

Or emptied some dull opiate to the drains

One minute past, and Lethe-wards had sunk:

'Tis not through envy of thy happy lot,

But being too happy in thine happiness --

That thou, light winged Dryad of the trees,

In some melodious plot

Of beechen green, and shadows numberless,

Singest of summer in full-throated ease.

O, for a draught of vintage! that hath been

Cooled a long age in the deep-delved earth,

Tasting of Flora and the country green,

Dance, and Provencal song, and sunburnt mirth!

O for a beaker full of the warm South,

Full of the true, the blushful Hippocrene,

With beaded bubbles winking at the brim,

And purple-stained mouth,

That I may drink, and leave the world unseen,

And with thee fade away into the forest dim.

Fade far away, dissolve, and quite forget

What thou amongst the leaves hast never known,

The weariness, the fever, and the fret

Here, where men sit and hear each other groan;

Where palsy shakes a few, sad, last grey hairs.

Where youth grows pale, and spectre-thin, and dies;

Where nut to think is to be full of sorrow

And leaden-eyed despairs;

Where Beauty cannot keep her lustrous eyes,

Or new Love pine at them beyond to-morrow.

Away! away! for I will fly to thee,

Not charioted by Bacchus and his pards,

But on the viewless wings of Poesy,

Though the dull brain perplexes and retards.

Already with thee! tender is the night,

And haply the Queen-Moon is on her throne,

Clustered around by all her starry Fays;

But here there is no light,

Save what from heaven is with the breezes blown

Through verduous glooms and winding mossy ways.

I cannot se what flowers are at my feet,

Nor what soft incense hangs upon the boughs,

But, in embalmed darkness, guess each sweet

Wherewith the seasonable month endows

The grass, the thicket, and the fruit-tree wild --

White hawthorn, and the pastoral eglantine;

Fast fading violets covered up in leaves;

And mid-May's eldest child,

The coming musk-rose, full of dewy wine,

The murmurous haunt of flies on summer eves.

Darkling I listen; and for many a time

I have been half in love with easeful Death,

Called him soft names in many a mused rhyme,

To take into the air my quiet breath; 求

Now more than ever seems it rich to die,

To cease upon the midnight with no pain,

While thou art pouring forth thy soul abroad

In such an ecstasy!

Still wouldst thou sing, and I have ears in vain --

?To thy high requiem become a sod.

Thou wast not born for death, immortal Bird!

No hungry generations tread thee down;

The voice I hear this passing night eas heard

In ancient days by emperor and clown:

Perhaps the self-same song that found a path

Through the sad heart of Ruth, when, sick for home,

She stood in tears amid the alien corn;

The same that oft-times hath

Charmed magic casements, opening on the foam

Of perilous seas, in faery lands forlorn.

Forlorn! the very word is like a bell

To toll me back from thee to my sole self!

Adieu! the fancy cannot cheat so well

As she is famed to do, deceiving elf.

Adieu! adieu! thy plaintive anthem fades

Past the near meadows, over the still stream,

Up the hill-side; and now 'tis buried deep

In the next valley-glades:

Was is a vision, or a waking dream?

Fled is that music -- Do I wake or sleep?

譯文

夜鶯頌

約翰·濟慈

我的心在痛,困頓和麻木

刺進了感官,有如飲過毒鴆,

又象是剛剛把鴉片吞服,

於是向著列溪忘川下沉:

並不是我嫉妒你的好運,

而是你的快樂使我太歡欣--

因為在林間嘹亮的天地里,

你呵,輕翅的仙靈,

你躲進山毛櫸的蔥綠和蔭影,

放開歌喉,歌唱著夏季。

哎,要是有一口酒!那冷藏

在地下多年的清醇飲料,

一嘗就令人想起綠色之邦,

想起花神,戀歌,陽光和舞蹈!

要是有一杯南國的溫暖

充滿了鮮紅的靈感之泉,

杯沿明滅著珍珠的泡沫,

給嘴唇染上紫斑;

喔,我要一飲而離開塵寰,

和你同去幽暗的林中隱沒:

遠遠地、遠遠隱沒,讓我忘掉

你在樹葉間從不知道的一切,

忘記這疲勞、熱病、和焦躁,

這使人對坐而悲嘆的世界;

在這裡,青春蒼白、消瘦、死亡,

而"癱瘓"有幾根白髮在搖擺;

在這裡,稍一思索就充滿了

憂傷和灰色的絕望,

而"美"保持不住明眸的光彩,

新生的愛情活不到明天就枯凋。

去吧!去吧!我要朝你飛去,

不用和酒神坐文豹的車駕,

我要展開詩歌底無形羽翼,

儘管這頭腦已經困頓、疲乏;

去了!呵,我已經和你同往!

夜這般溫柔,月後正登上寶座,

周圍是侍衛她的一群星星;

但這兒卻不甚明亮,

除了有一線天光,被微風帶過,

蔥綠的幽暗,和苔蘚的曲徑。

我看不出是哪種花草在腳旁,

什麼清香的花掛在樹枝上;

在溫馨的幽暗裡,我只能猜想

這個時令該把哪種芬芳

賦予這果樹,林莽,和草叢,

這白枳花,和田野的玫瑰,

這綠葉堆中易謝的紫羅蘭,

還有五月中旬的嬌寵,

這綴滿了露酒的麝香薔薇,

它成了夏夜蚊蚋的嗡縈的港灣。

我在黑暗裡傾聽:呵,多少次

我幾乎愛上了靜謐的死亡,

我在詩思里用盡了好的言辭,

求他把我的一息散入空茫;

而現在,喔,死更是多么富麗:

在午夜裡溘然魂離人間,

當你正傾瀉著你的心懷

發出這般的狂喜!

你仍將歌唱,但我卻不再聽見--

你的葬歌只能唱給泥草一塊。

永生的鳥呵,你不會死去!

飢餓的世代無法將你蹂躪;

今夜,我偶然聽到的歌曲

曾使古代的帝王和村夫喜悅;

或許這同樣的歌也曾激盪

露絲憂鬱的心,使她不禁落淚,

站在異邦的谷田裡想著家;

就是這聲音常常

在失掉了的仙域裡引動窗扉:

一個美女望著大海險惡的浪花。

呵,失掉了!這句話好比一聲鍾

使我猛醒到我站腳的地方!

別了!幻想,這騙人的妖童,

不能老耍弄它盛傳的伎倆。

別了!別了!你怨訴的歌聲

流過草坪,越過幽靜的溪水,

溜上山坡;而此時,它正深深

埋在附近的溪谷中:

噫,這是個幻覺,還是夢寐?

那歌聲去了--我是睡?是醒?

人物名言

1、美就是真,真就是美。

2、聽得見的聲音是美的,聽不見的聲音更美。

3、只有在得到生活的驗證之後,諺語對你來說才成其為諺語。

4、美與真是一回事,這就是說美本身必須是真的。

5、我有點愛上悄然的死亡。

6、此地長眠者,聲名水上書。

7、對於一個偉大的詩人來說,美的感覺壓倒其他一切考慮,或者不如說,美的感覺消滅了其他一切的考慮。

8、英國產生了世界上最好的作家,一個主要原因,是英國社會在他們活著的時候虐待了他們。

9、寧要充滿感受的生活,而不要充滿思索的生活。

10、幽靜的花是多么美!如果它們湧上大街來,大叫大喊:“欣賞我吧!”它們將要失去多少美啊!

11、美的文詞就是思想的光輝。

12、美的事物是永恆的喜悅。

13、我看不出是哪種花草在腳旁,什麼清香的花掛在樹枝上;在溫馨的幽暗裡,我只能猜想這個時令該把哪種芬芳賦予這果樹,林莽,和草叢,這白枳花,和田野的玫瑰,這綠葉堆中易謝的紫羅蘭,還有五月中旬的嬌寵,這綴滿了露酒的麝香薔薇,它成了夏夜蚊蚋的嗡縈的港灣。

14、我只確信心靈所愛的神聖性和想像的真實性――想像所認為美的一切必然也就是真的――不管它過去存在過沒有――因為我認為我們的一切激情和愛情一樣,在他們崇高的時候,都能創造出本質的美。

15、一年之中有四季,人的心靈中也有春夏秋冬,蓬勃春日有天真的幻想,欲把天下美好事物悉數抓到手中,夏日喜歡追憶春天的夢想,這種夢想使我靠近天國。

16、些微的甜味能消除偌多的苦澀。

17、誰也達不到頂峰,除了那些把世界的苦難當作苦難,並且日夜不安的人。

18、愛情中的甜漿可以抵消大量的苦液,這就是對愛情的總的褒譽。

19、詩歌應該使讀者感受到,它所表達出來的理想,似乎就是他曾有過的想法的重現。

20、除了心靈情感的神聖性和想像的真實性之外,我對任何其他事情都沒有把握。

21、氣餒是絕望之母。

22、我對公眾絲毫沒有謙卑之感。

23、我真願意我們能夠變成蝴蝶,哪怕只在夏季里生存三天也就夠了,我在這三天得到的快樂,要比平常五十年還要多。

24、我認為人們可以用下面這種方式過一種非常愉快的生活:空閒時每天閱讀一頁詩歌或精選出的散文,讀罷隨春暢遊,為其冥思,因其回味,與其入夢,直至感覺其陳舊為止。

25、許多富有創見的人並沒有想到這一點他們被習慣引入歧途。

26、詩必須寫得像樹葉長在樹枝上那么自然。

27、隱蔽的‘憂鬱’原在快樂底殿堂中設有神壇。

28、詩人,是神派來刺探人間的間諜。

29、真即是美,美即是真。

30、如果你長期戴著一個面具,它就會成為你的臉。

31、憂鬱總是同美麗之事物同在――那種注定要消逝的美麗之中。

32、無原則地擁抱感官是詩人唯一的原則。

33、我喜歡推開對著日內瓦湖畔的窗戶, 然後像畫裡閱讀的人一樣, 坐上一整天閱讀。

34、我的心在痛,困頓和麻木。刺進了感官,有如飲過毒鴆,又像是剛剛把鴉片吞服,於是向著裂溪忘川下沉;並不是我嫉妒你的好運,而是你的快樂使我太歡欣。

35、隱匿的憂鬱有一至尊的偶像,儘管唯有咀嚼過歡樂之酸果,味覺靈敏的人方才有緣看見。

36、有詩意的一天是這樣的:早晨,帶上心愛的詩集,去一片安靜是樹林裡,讀詩寫詩。

37、青春的夢想,是未來的真實的投影。

38、詩應當是偉大而不唐突,透入人的心靈;而使人驚異震動的不是詩的本身,卻是詩的內容。

39、為了進入最偉大詩人的行列,我願嘗夠失敗的味道。

40、人應該學學蜘蛛,這種小動物竟可以憑著枝上的幾個點來織成自己的空中城堡。

41、聽到的聲音很美,那聽不到的聲音更美。

42、科學將剪斷安琪兒的翅膀,用規則和準線打破所有的秘密,把天上的彩虹拆散,叫它們永遠不再編織。

43、她將是朵盛開不敗的鮮花,如果你永遠愛她!

44、美是一種永恆的愉快。

45、四季測量著一年的行程。

46、睡眠,充滿了甜美的夢境健康的泉源與沉靜的氣息。

47、喔,雪白的純樸具有何等大的威力!

48、人們應該彼此容忍:每一個人都有弱點,在他最薄弱的方面,每一個人都能被切割搗碎。

49、由想像力捕捉到的美的也就是真的。

50、我見過一些女子,她們真誠地希望嫁給一首詩歌,卻得到一部小說作為答案。

51、啊,就是在歡樂女神的聖殿里,蒙著面紗的憂鬱也有一尊之席。

人物評價

在英國浪漫主義輝煌的“七姊妹星團”(彭斯、華茲華斯、柯爾律治、拜倫、雪萊、布萊克、濟慈)中,濟慈出生最晚,生命最短。但他的光越來越強,到今天,已超過了其他六顆星。他的詩作充滿遼闊高遠的想像、自然瑰麗的語言和攝人心魄的力量,不斷喚起人們內在的激情和渴望。

“1821年2月23日,他客死羅馬,安葬在英國新教徒公墓,年僅二十五歲……如果天以借年,他能夠達到什麼樣的成就,是難以預料的。但是人們公認,當他二十四歲停筆時,他對詩壇的貢獻已大大超越了同一年齡的喬叟、莎士比亞和彌爾頓。”——《濟慈詩選》/(序)屠岸

濟慈應說:此地長眠者,他的聲名是用火鑄寫在天空。——《火寫的字》/紀伯倫(濟慈的墓志銘:此地長眠者,聲名水上書。)

1821 年2月濟慈病逝,雪萊作長詩《阿童尼(阿多尼)》吊之,他在詩中這樣評價濟慈:他本是“美”的一部分,而這“美”啊,曾經被他體現得更加可愛。

美國尼爾·S·伯特在其《世界100位文學大師排行榜 》書中稱:“除彌爾頓外,沒有其他英國詩人對後來人產生過像濟慈這樣深刻的影響。”

濟慈故居

濟慈故居

濟慈故居濟慈故居在倫敦北部漢普斯泰德公園附近,在一個相當安靜的居 民區里。濟慈在這裡也僅僅住了十八個月而已,但是這十八個月,是這位英國浪漫主義詩人創作最高峰的時期,因為在這裡他碰到了他一生的至愛——芬妮·布朗。

濟慈故居的管理人員描述詩人對自己愛人"但求曾經擁有"的愛情:

“1820年的初春,濟慈去了倫敦城,那天他沒有穿大衣。回來的時候為了省錢,他坐在馬車的外面,結果全身都被雨淋透了。等他回到家裡,他的戀人芬妮為他打開門,他幾乎是倒在芬妮的懷中。那天晚上,他開始咳血。他知道自己得了什麼病,並從此不讓芬妮再接近他(濟慈早年曾經看護他得了肺結核的母親,後來他的弟弟也因肺結核,最後死在他的懷裡)。他每天坐在窗前,看著芬妮在院子裡玩耍,他每天給芬妮寫信,儘管她就住在自己的隔壁。到秋天的時候,醫生建議他必須住到比較溫暖的地方去。他在友人的陪伴下,來到羅馬。1821年2月,濟慈在羅馬病逝。訊息傳回倫敦,芬妮悲痛欲絕,她那個時候只有19歲,她為濟慈服喪長達7年的時間,直到她去世都一直帶著濟慈送給她的訂婚戒指。”

倫敦金融城1997年擁有了這棟房子,當時這棟房子已經破敗不堪,整個二樓幾近坍塌,樓上最多只能上5個人。金融城花了50萬英鎊對樓房的結構進行了加固,他們又從文化遺產彩票基金獲得了50萬英鎊,將要開始對樓房內部進行整修。為此他們做了大量的調研工作,包括從濟慈的詩歌和大量的通信里尋找所有有關當年這棟房子的描述,包括當年的牆壁的顏色、地毯的花樣、花園裡的植物等等。

墓志銘

英國詩人濟慈的墓志銘是:Here lies one whose name was writ in water。

中文:此地長眠者,聲名水上書。

這是濟慈生前為自己撰寫的墓志銘。

濟慈已是具有世界影響的大詩人,每一本世界文學史上都不能少了他的名字,這是今天許多寫作者夢寐以求的輝煌。然而當死亡把一切席捲,留下的只有一個名字,濟慈還認為那也是寫在水上的字,一陣風就會把它抹得無影無蹤。

相關電影

電影《明亮的星》,一部描繪濟慈年輕時期的愛情和詩歌創作故事的電影,片名取自濟慈的一首同名詩歌——《明亮的星》。