簡介

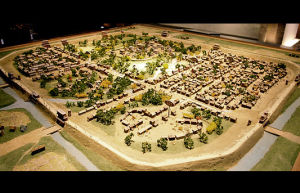

紀南城遺址沙盤

紀南城遺址沙盤紀南城址規模宏大,東西長4.5公里,南北寬3.5公里,總面積約為16平方公里。城牆周長15.5公里,有的地段現在還存有高達6.7米的城牆遺蹟,都是由夯土築成的,十分堅固。城的四周開闢有七座城門,已發掘的西垣北段城門有三個門道,兩側還有類似門房的建築遺蹟。南垣及北垣的古河道出口處,是兩座水門。

城內夯土建築的台基十分密集,高低不等,有的高達6米。遺址內遍布古井、窯址等遺蹟,筒瓦、板瓦等建築材料以及東周的文化遺物,俯拾皆是。在城內東南部發掘的東周時期的房屋,牆基長60米,寬14米,規模較大,應為當時宮殿建築的組成部分。城內的鳳凰山,在楚都徙陳(今河南淮陽)以後,成為秦漢的墓地,著名的西漢古屍、大量的漢簡及精美彩繪漆器,均出土於此。

此外,在城址以外還有三個大的墓區,保存了當年王公貴族的大、中型墓冢七百餘座。楚紀南城自被秦將白起攻陷後,就成為了廢墟。

春秋戰國時代,楚國曾經是當時疆域廣大,經濟、文化繁榮的國家。據《史記·楚世家》記載,從公元前689年楚文王"始都郢",至公元前278年秦將白起"拔郢",除楚昭王一度遷都外,楚國在郢建都達四百年之久。經勘察及與文獻對照,郢都在今湖北荊州紀南城,規模大而豪華。《楚辭招魂》對當時的宮殿有具體描述:"高堂邃宇,檻層軒些。層台累榭,臨高山些。網戶朱綴,刻方連些。冬有突廈,夏室寒些。川谷徑復,流潺湲些。光方轉蕙,汜崇蘭些。經堂入室,朱塵筵些。砥石翠翹,掛曲瓊些。翡翠珠被,爛齊光些。蒻阿拂壁,羅幬張些。篡組綺縞,結琦璜些。室中之觀,多珍怪些。離榭修幕,待君之間些。翡帷翠帳,飾高堂些。紅壁砂板,玄玉梁些。仰觀刻桷,畫龍蛇些。坐堂伏檻,臨曲池些。芙蓉始發,雜芰荷些。蘭薄戶樹,瓊木籬些。"譯成白話:樓上的欄桿有好幾層。台上又有台,館上又有館,建築在重重疊疊的高山上。小溪和大澗,處處水灣環,流水的聲音使得耳朵喜歡。門上掛珠簾,門楣雕花樣,冬天有暖炕,夏天好風涼。秋風搖著蕙花香,蘭花的香氣在春天蕩漾。登上高堂,走進洞房,朱紅的蓆子,朱紅的床。雲母的房壁如鏡樣,玉器掛在玉鉤上。被上有真珠連翡翠,一般璀璨放輝光。房裡的珍奇玩好說不完。在洞房的帷幕里,等待你的空閒。翡翠的羅帷掛在高堂上,硃砂的板壁,黑玉的梁。雕檐畫棟走龍蛇,抬頭一看,金碧輝煌。堂前有欄軒,堂下有池堂,池中有菱又有荷,荷花正開放。坐在蘭花叢中,玉樹134為屏障。

紀南城的遺址平面,東西4.5公里,南北3.5公里。城垣高出地面4-5米,北牆高至7米以上,城牆上部的寬,或為14米,或為12米,臨近城門的地方則縮至10米,夯土層厚約10米左右。城外有護城濠環繞,城門已發現五座,又有兩座水門。西垣北門的發現表明,城門有三個門道,中門道比兩側的寬一倍。城門的一側,往往有附屬的建築基址。南垣西段古河道上的水門用四排木柱構築而成,也有三個門道,以便河水和船隻通過。紀南城的夯土台很多,初步探明的已有一百多處。東南是當時的宮殿區,夯土台基最為密集,占已探明的一半以上。在其東側和北側,又鑽探出斷續的宮殿遺址,全長1300米,寬9米,牆外並有濠溝。宮殿區的東部,台基分布得最有規律,南牆東段外折部分的城門之內,有10個台基一線排開。北端的43號台基最大,長寬均在120米以上,對峙兩側和前列的七個台基略小。這條中軸線的北面和西面,又有一系列較小的台基。43號台基左前方的30號台基,東西長80米、南北寬54米。發掘戰國前期的宮殿遺址,有成排的柱洞,63×14平方米範圍的隔牆以及散水、下水道等。城東北部和西南部是當時的手工業區,分別發現有制陶和鑄造的痕跡,那些地方也有夯土台基,但分布無規律。

地理位置

紀南城位於荊州城小北門外五公里處,因在紀山之南,故名,當時稱郢都,因地處楚國南方,又稱南郢;又因在紀山之南,也稱紀郢。

學術爭議

楚文化的發源地楚國郢都,過去人們一直認為在今湖北江陵的紀南城。湖北省政協副主席、武漢大學歷史系教授、宋玉研究會名譽會長石泉,經過長期精心研究,認為楚國郢都不在紀南城,而在漢水中游的宜城縣南境。楚文化的發源地不在長江邊,而在漢水中游一帶。他認為,楚國郢都始建於春秋初期,地點在現在的宜城南境的平原上,當時地名也叫江陵,但不是現在所說的江陵紀南城。現在的江陵是楚國在春秋晚期建立的一個郡城。在今江陵紀南遺址並沒有發掘出春秋初期的文物,就說明當時江陵並不存在。而現在宜城南境的“楚皇城”,春秋時期的陶片等俯拾即是。

根據史實,六朝時期的江陵城曾有3次向南遷都(也有史料上說是8次遷都),前兩次南徙不遠,未出宜城南境。第三次才遠遷到長江邊今江陵縣境。時間在公元555年。西魏大軍破江陵城,平毀之,盡掠居民人關為奴。後梁附庸政權連同都名一併遷到今長江邊的江陵縣北紀南城。因而,今江陵作為都城始於公元555年。

歷史淵源

西晉學者杜預在《左傳》注釋中始將郢都改稱紀南城。現在,紀南城南北土城垣上各立有一塊大石碑,上刻“楚紀南故城”五字,為郭沫若手書。自公元前704年至公元前278年秦將白起攻破郢都,歷時411年,楚共有二十個帝王在此即位。

歷史沿革

楚國許多重大事件都發生在這裡。如我國最早使用的黃金幣“郢爰”,吳起變法,確認新興地主階級土地私有權的“量入修賦”等重要法令,就在這裡頒布和推行。春秋戰國時期的名士大多來過楚國。孔子、莊子、墨子曾出入紀南城,愛國詩人屈原曾在此擔任楚國“左徒”(參與議論國事,發布號令,出則接待賓客)。

遺址介紹

紀南城

紀南城文化遺產

紀南城有豐富的文化遺產,城外分布有古墓200多座,已發掘30多座,幾座中型楚墓就出土了數千計的文物,其中不少為珍品,如彩漆木雕鴛鴦豆、彩漆木雕虎座飛鳥、銅弩機、彩繪石編磬。1975年出土了一具完好的西漢男屍(現陳列於荊州博物館)。紀南城現在已列為全國重點文物保護單位之一。

自楚文王元年起(前689)“始都郢”至楚頃襄王二十一年(前278)秦將白起拔郢,有二十代國王在此建都,歷時400多年,是楚國的政治、經濟、文化中心,為當時南方第一大都會。當年的土築城牆,至今尚存,有的地段高達6一7米,城址近正方形,東西長4.5公里,南北寬3.5公里,總面積達16平方公里。城內有夯土建築台、古井、窖址、筒瓦、板瓦等建築材料,俯拾皆是。

城外尚有三大墓區,保存著當年王公貴族的大、中型墓家700多座。紀南城東南隅的鳳凰山西漢古墓中,曾出土著名的西漢男古屍、大量的漢簡及精美彩繪漆器。現保存在荊州市博物館內。

西漢古屍

1975年上半年,中國文物考古工作者,配合基本建設工程,在湖北省荊州市楚故都紀南城內的鳳凰山發掘了168號西漢墓,出土了一批珍貴的文物和一具保存完好的男屍。據墓中出土的文字記載,死者名"遂",是古江陵縣市陽里人,爵位為五大夫,下葬於漢文帝十三年,即公元前167年,距發掘出土已有2142年,是中國迄今發現的時代最早的一具古屍。

古屍出土時,面部和四肢被棺液染成了絳紅色。死者年齡60歲左右,體重52.5公斤,身長1.678米;皮膚肉等軟組織有彈性,四肢大小關節都可活動;32顆牙齒章全而牢固,鼻道通暢,但全身的毛髮由於棺液的浸泡均已溶解消失。解剖發現,腦膜血管很清晰,腦髓占顱腔五分之四,重970克,12對腦神經幾乎都能辨認。內腔各種器官齊全,保存完好。皮下膠原纖維與新鮮組織相當接近,體內的蛋白質、脂肪、糖類等也不同程度地有所保存。血型為AB型。死者生前曾患有膽囊炎、膽石症、胸膜炎等疾病。在內臟里還發現有血吸蟲、人鞭蟲、絛蟲和華氏睪吸蟲等寄生蟲卵。血吸蟲卵的發現,與馬王堆一號漢墓女屍中查出的血吸蟲卵相印證,說明兩千多年前,血吸蟲病在兩湖地區就已流行。

古屍為何歷久不腐?據研究,其主要原因是深埋、密封和棺液抑菌殺菌防腐的結果。深達十米的墓坑,逐層夯結的填土,封閉嚴密的棺槨,使古屍長期處在缺氧和恆溫的穩定環境中。內棺十萬毫升含有硫化汞等成份的棺液,具有抑菌和力的作用,更是古屍得以保存的不可缺少的條件。

這具古屍的發現,表明二千多年前,中國勞動人民在醫藥、衛生和防腐等技術方面,已達到了相當高的水平。它補充和發展了馬堆一號漢墓女屍的研究成果,豐富了"古組織學"和"古病理學"等學科的內容,對於發掘和研究祖國的醫學寶庫,增添了新的資料。古屍現保存於荊州市博物館。

景區景點

荊州城樊妃冢開元觀玄妙觀

馬跑泉八嶺山三國公園荊州博物館

萬里長江第一獸