能量轉換

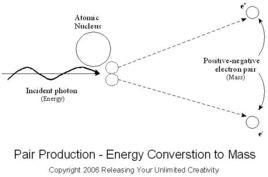

對於具有高光子能量(MeV等級和更高)的光子,粒子產生是物質與光子相互作用的主要模式。這些相互作用首先在派屈克·布萊克特的反控制雲室中被觀察到,因此得到了1948年諾貝爾物理學獎。 如果光子靠近原子核,則光子的能量可以轉化為電子 - 正電子對。光子的能量通過愛因斯坦方程E = mc^2轉換成粒子的質量;其中E是能量,m是質量,c是光速。光子必須具有比用於生產的電子和正電子(2×0.511MeV = 1.022MeV)的其餘質量之和的更高的能量。光子必須在核附近才能滿足動量守恆,因為在自由空間中產生的電子 - 正電子對不能同時滿足能量守恆和動量。 因此,當發生配對生產時,原子核受到一些反衝。這個過程的反過程是電子正電子湮滅。

實用價值

粒子產生用來預測假設霍金輻射的存在。根據量子力學,粒子對作為量子泡沫不斷出現和消失。在強引力潮汐地區,有時可能將兩哥粒子相互湮滅,當這種情況發生在黑洞周圍的區域時,一個粒子可以逃逸,而其對應的反粒子被黑洞捕獲。

粒子產生也是假設的對不穩定超新星類型的恆星爆炸背後的機制,其中對產生突然降低超星型內的壓力,導致部分內爆,然後爆炸性熱核燃燒。 超新星SN 2006gy被假設為粒子產生超新星。