個人簡介

秦理斌先生照片

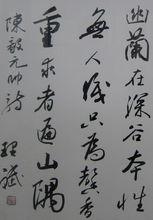

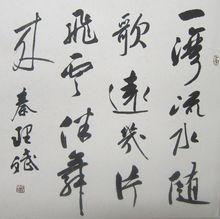

秦理斌先生照片秦理斌,筆名文杉,別號隴南子,甘肅禮縣人,現任蘭州大學檔案館館長。現任甘肅省書法家協會副主席、學術委員會主任,甘肅省文聯委員,甘肅省文史館研究員,中國書法家協會會員、教育委員會委員,中國高教學會美育研究會副會長,甘肅省政協書畫研究院顧問,第三屆中國書法蘭亭獎評審委員,“堯山杯”新人展評審委員等。書法作品風格追求平實簡靜、清新淡遠、含蓄秀勁、雅逸雄健,力追藏魂魄於天然,納靈秀於樸拙之境。1995年獲甘肅省天方杯書法大賽一等獎,在1997年全國徵集“龍”字大賽中奪魁,獲“妙筆神龍獎”、 “第一神龍”稱譽,1998年獲甘肅省委、省政府頒發的甘肅省第二屆“敦煌文藝獎”一等獎,2000年獲甘肅省委、省政府頒發的甘肅省第三屆“敦煌文藝獎”一等獎,2007年獲第三屆甘肅省“群星獎”一等獎,2009年獲甘肅省中青年德藝雙馨文藝工作者稱號,2010年被中國書協評為年度“中國書法進萬家”全國先進個人,並40多次獲得國際國內其它等次獎勵,出版有多部個人專集。

作品曾參展過《中國書壇新人作品展》、《全國第六屆書法篆刻作品展》、《全國第二屆楹聯書法大展》、《全國第七屆中青年書法篆刻作品展》、《全國第七屆書法篆刻作品展》等國家級大展。作品及個人傳記被收入多種辭典和作品集,曾被《中國書法》、《書法導報》、《中國書畫報》、《羲之書畫報》、《青少年書法報》、《甘肅日報》等報刊及其它新聞媒體做專題介紹或發表作品,兼工硬筆書法,善榜書。曾應邀赴日本、香港、澳大利亞、紐西蘭、新加坡、法國、德國、義大利等地進行書法藝術交流訪問。

藝術年表

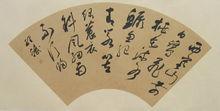

扇面

扇面1991年,參展中國書協主辦的《全國首屆中國書壇新人作品展》。

1994年,赴日本、香港交流書法藝術並有作品展出。

1995年,參展中國書協主辦的《全國第六屆書法篆刻作品展》。

1995年,作品獲甘肅省“天方杯”書法大賽一等獎。

1996年,參展中國書協主辦的《全國第二屆楹聯書法大展》。

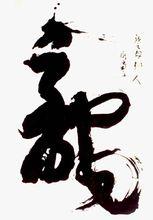

妙筆神龍

妙筆神龍1997年,在全國“龍”字徵集大賽中奪魁,獲“妙筆神龍獎”。1997年,赴天津參加中國(天津)首屆書法藝術節並舉辦個人書展。

1998年,入選中國書協主辦的《全國第八屆中青年書法篆刻家作品展》。

1998年,獲甘肅省委、省政府主辦的《甘肅省第二屆敦煌文藝獎》一等獎。

1999年,參展中國書協主辦的《全國第七屆書法篆刻展入

1999年,作品參展蘭州市“慶祝中華人民共和國成立五十周年暨迎接澳門回歸”美術書法攝影展獲一等獎。

1999年,作品獲團中央、全國青聯、中國書協、中國美協等主辦的《當代中國青年書畫展》優秀獎。

2000年,獲甘肅省委、省政府主辦的《甘肅省第三屆敦煌文藝獎》一等獎。

2000年,在蘭州舉辦“秋子 秦理斌書法作品展”。

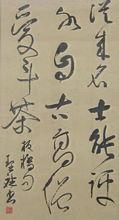

作品

作品2000年,出版《秦理斌書法作品集》。

2001年,獲《求是》雜誌社主辦的《共產黨人書畫大賽》最佳作品獎。

2002年,參加第二回“韓中書藝交流展”並獲優秀獎。

2002年,赴天津參加中國(天津)第二屆書法藝術節並展出個人作品。

2002年,應解放軍總裝備部之邀赴酒泉衛星發射基地進行藝術採風及為基地官兵創作書法作品。

2003年,應邀在西安舉辦《敦煌風甘肅(九人)書法展》,其中一對聯作品被陝西省博物館收藏。

2003年,被甘肅省委、省政府聘為“甘肅省第四屆敦煌文藝獎評審”

2004年,應邀在銀川舉辦《全國的十三屆金雞百花獎電影藝術節秦理斌書法作品展》。

2004年,被聘為“甘肅省政協書畫委員會委員”。

2004年,作品獲《甘肅省政協委員書法作品展》特邀作品特別獎。

2005年,在蘭州舉辦“南北七人”書法作品展。

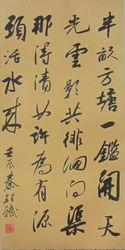

秦理斌

秦理斌2005年,《中國書法家走進溫岑—十三人邀請展》。

2005年,應邀赴澳大利亞、紐西蘭、新加坡考察交流訪問。

2006年,在蘭州市舉辦《甘肅省八教授書畫作品展》。

2006年,應邀赴歐洲法國、德國、義大利等國考察交流訪問。

2006年,被甘肅省委、省政府聘為“甘肅省第五屆敦煌文藝獎評審”。

2007年,被聘為甘肅省政協書畫藝術研究會特邀顧問。

2008年,應邀赴台灣、泰國等地考察交流訪問。

2008年,赴寶雞扶風參加中國書協“桃子熟了”書法進萬家活動。

2009年,獲甘肅省中青年德藝雙馨文藝工作者稱號。

2009年,被甘肅省文化廳聘為第四屆甘肅省“群星獎”評審。

2009年,被聘為甘肅省文史館研究員。

2009年,被聘為第三屆中國書法蘭亭獎評審委員。

2009年,被聘為“堯山杯”新人展評審委員。

2009年,應常州市文聯、常州市書協、常州市劉海粟美術館邀請邀赴常州參加“敦煌風甘肅當代書法名家十人作品展”。

2009年,被甘肅省委、省政府聘為“甘肅省第六屆敦煌文藝獎評審”

2010年,應上海圖書館邀請赴上海參加“甘肅書畫名家邀請展”

2010年,赴慶陽參加全省宣傳文化系統高層次人才社會實踐考察。

2010年,獲中國書協“2010年度中國書法進萬家”全國先進個人。

2012年,在蘭州、香港成功舉辦個人展。

2013年,應邀在廣東成功舉辦個人書展。

藝術評價

“雅”與“清”

秦理斌

秦理斌秦理斌書法的雅,得力於他對三千多年書法經典的頂禮膜拜和從未間斷過的研習臨摹。特別是以二王為代表的南帖書藝,讓他夢縈魂牽,手摹心追。他以自己的性格潛質為依據,從星漢燦爛的書法經典中,遴選適合自己器具的範本,精鑽深研,然後取諸家之長,鑄自家風範。筆致飄逸中含拙勁,結構變化中求和諧,既古趣蔥蘢,又生機盎然,雅而不奧,雅中寓俗。自由瀟散的風致,正是當代中國風習在秦書中的投影。隨著恩格爾係數的變化,富裕程度的普遍提高,國民對雅文化的欣賞心理和精神消費將會越來越普遍、越強烈。缺少雅趣,正是當代許多書法家不被民眾接受的一個重要原因。

清是秦書的一種藝術面貌,即,清純,清靜,清峻之謂。它的對立面是濁、鬧、軟。秦理斌書法藝術屬於傳統一路。傳統美學受儒家思想和黃老哲學影響極大,從某種意義上說,書法成為士人抱負和人品的象徵。做官要清廉,做人要清純,做學問要清靜,做節士要清峻,“留得清氣滿乾坤”。清氣即骨氣,骨峻,則氣必清。以是觀之,秦書表現的清,從章法上說,不雜不蕪,乾淨利落;從筆墨線條上說,率真而不造作,柔中見剛,剛柔相濟;秀里藏拙,秀拙互參,因之清而不淺、不俗、不獰、不軟,讀其書作,如夏日飲冰,神目俱爽。“舒”如果訴諸的是視覺,猶如曼舞,節奏井然,“雅”就是一種綜合面貌的印象,如春雨杏花,馥郁心脾,而“清”則訴諸的是精神,是直抵靈魂深處的一種力量。這三者統一在秦理斌書法中,和秦理斌其人渾然一體,形成秦書獨有的韻致和風貌。(摘錄)

秦理斌:書法即人生

孔令源

秦理斌

秦理斌“起初是用筆墨來寫字,後來會用學識、涵養來寫字,最後達到用人生和思想來書寫。書法即人生。”

2013年1月11日,由甘肅、廣東兩省文聯、書協等單位聯合主辦的“龍舞墨韻·秦理斌書法作品展”在廣東畫院隆重舉行。

秦理斌現任蘭州大學檔案館館長、甘肅省書法家協會副主席、中國書協教育委員會委員。1997年時,秦理斌就曾在廣東順德舉辦的“全國徵集龍字大賽”中一舉奪魁,列“妙筆神龍獎”榜首。“這次來到廣州,以書會友,既是文化交流,更是重敘當年與廣東的書法情緣。”秦理斌如是說。

興趣是最好的老師

秦理斌被譽為“中國書畫十大家”,對於這樣的稱號,秦理斌再三拒絕。生活中的秦理斌隨和謙遜,當有人讚揚他時,他甚至有些靦腆,往往低著頭,十分不好意思的樣子。

秦理斌

秦理斌秦理斌出生於甘肅禮縣的偏僻農村,“父母都是農民,小時生活條件十分艱苦。為供我們兄弟姐妹吃穿、上學,父母已是費盡心力。”秦理斌說。

開始讀書上學後,秦理斌似乎就只對“漂亮的字”感興趣。跟同學在野外玩耍時,他也常用樹枝或手指在地上畫字。“那時最為高興的事,就是老師發大楷作業本時,和其他同學比誰寫的字得圈多。”

雖然幼年幾乎沒有任何藝術的薰陶和氛圍,秦理斌卻對書法有著天生的熱愛。他告訴記者,自己的興趣完全出於天性:“興趣分為兩種,與生俱來和後天培養。我喜歡寫字,從小至今沒有改變。”

由於環境條件所限,秦理斌小時候不可能看到名家碑帖,只能憑老師所寫樣子描摹練習。平時隨大人到親戚朋友家,看到對聯、條幅,秦理斌就會出神地看著這些字,甚至連頭也跟著筆畫走勢轉動。

上國中時,秦理斌有一次看見一位同學拿著一本柳公權的《玄秘塔》字帖,便死磨硬纏借來臨習了一個月。字帖歸還後,又將自己臨摹的字作為學習的對象,反覆琢磨。上高中時,他從同學那裡借到了人生第二本字帖——王羲之的手札,秦理斌十分認真細心地雙鉤了兩份,一份用墨填實作為平常臨摹範本,另一份捨不得用就保存起來。

到了蘭州大學後,秦理斌儘管學的是原子核物理專業,但他總是“學有旁騖”,大多數課餘時間都用於臨習書法,生活費除了吃飯幾乎都花在字帖上。

畢業後,由於字寫得好,秦理斌留校成為一名行政工作人員,後又去藝術學院擔任教職,從此與所學的專業漸行漸遠。

練書唯勤二十載

秦理斌

秦理斌在秦理斌追求書法藝術道路中,充滿了“傻勁”和“憨勁”。

“我不會當官,只愛寫字。”大學畢業留在蘭州大學任職的他,每天晚上都到教研室的水泥地板上蘸水寫字,每次都要寫完兩大搪瓷碗水,練到汗流浹背。

為了練習“提肘懸腕”的腕力,秦理斌還在家裡做了一個沙盤,找來半截鋼釺做筆在沙盤上練字。後來他嫌鋼釺不夠重,又找了個大鐵塊捆在鋼釺頂端,一練就是好幾年。他的妻子告訴記者:“住在我們家那棟樓的人都知道,我們家的燈總是晚上最後一個關上,只要他在家都要練到很晚才休息。記得一年春節,他啥事也不乾,光宣紙就寫了七刀(100張為一刀),家裡堆得到處都是,連路都沒法走。”

“家裡油瓶倒了都不扶。”幾乎成了秦理斌最為生活化的評價。

蘭州大學原黨委宣傳部副部長張碩敏接著說:“在別人眼裡,秦理斌真是傻,不抽菸不喝酒也不想當官,吃穿一點不講究,就知道寫字。當時辦公室的報紙全都被他練字用掉了。”

秦理斌

秦理斌聽到身邊人的嗔怪,秦理斌只是憨笑,臉上既有歉意,又似乎有著一絲得意:“那時候每天的報紙也很少,不像現在這么厚,我也得等別人都看完了才敢拿去練字。”

談起學習書法的捷徑,秦理斌說沒有:“我從國小開始學習書法直到1990年,我35歲。這20多年的學習,可以說完全是以廣泛臨帖來打基礎,積蓄能量。在我看來,學習書法沒有捷徑,但有‘三須’,缺一不能成功:一須有興趣,二須有恆心,三須勤思考。”

在書法展現場,一位來自雲南師範大學的學生小曾問道:“書法練習中是選擇經典的碑帖,還是挑選一個自己喜歡的字型來練習?”

秦理斌笑著說:“如果想把字寫得好看點,那就挑自己喜歡的練習就行了;如果想在書法上有所成就,那就不容易了,必須在學習古人的經典碑帖上下苦功。”

秦理斌在書法追求上十分崇古,他在學習古人、繼承傳統上下了許多功夫。他研習碑帖十分廣泛,上溯晉魏唐宋,下涉明清,南帖北碑、廣獵博取。研習碑帖早已成為他的日常功課。

秦理斌

秦理斌在秦理斌看來,書法自晉唐時期,已經到最高峰了。“特別是王羲之、顏真卿兩位書法家,對於書法有著里程碑的作用,後世的書法家都逃不過這兩個人的影響,不是學王就是學顏,或者兼而有之。”

秦理斌舉了個例子:“好比我們練習投籃,選擇標準的籃球架和隨便選擇一個籃子放在牆角練習,我們都可以把球投進去。但是我們都知道,只有在標準的籃球架練習得百發百中,這樣的投籃才能得分,才是有價值的。書法也是這個道理,千百年來已經有了它的標準。”

正因為如此,秦理斌主張書法要在傳統中追求創新。他認為,不論書法上如何創新,首先應在水平上要做到與古人接近、拉平。這是書法家的基本能力,如果不具備這種能力,就不能妄談創新。

與廣東因書結緣

“當時我是既練習硬筆書法,也練習毛筆書法,後來也得過不少獎,而第一個全國的書法一等獎來自廣東,這在當時是一個莫大的鼓勵。”秦理斌回憶說。

1997年2月,《人民日報》刊載了一則全國書法評比的訊息:由廣東科龍集團舉辦,在全國徵集“龍”字書法作品,大獎是一台電冰櫃。秦理斌的同事知道他愛寫字,就興沖沖地把報紙上的訊息告訴了他。

秦理斌

秦理斌秦理斌開始暗暗地收集關於龍字的資料,為參賽做準備。

那年3月23日,秦理斌記得非常清楚,他與妻子吃過晚飯,在蘭州大學校園散步,走到舊文科樓前,心裡一直盤算寫“龍”的秦理斌似乎一下子有了靈感,他跟妻子說:“我回趟辦公室。”

“你這么晚回去幹啥?”妻子追問。

“給你掙冰櫃去!”說完他頭也不回地跑上了樓。

回到辦公室,秦理斌在地上鋪上了六尺宣紙,拿起大抓筆,定了定心神,一揮而就。寫完後,秦理斌信手沾了沾唾沫,就把“龍”字貼到了木柜上,仔細看了看,“我當時心想,成了。”

沒過幾個月,同事就拿著《人民日報》的獲獎通知找到秦理斌,恭喜他獲得了一等獎。可以說,秦理斌的書法之路中,廣東無疑是一個重要的里程碑。

書法是一生的藝術

秦理斌

秦理斌長期在大學教書育人,秦理斌養成了溫文爾雅的性格,看他的字極平和,如沐春風。

學書近50年,秦理斌感言:“最划不來的藝術就是書法,書法可以說是一生的藝術。如果學個鋼琴、小提琴等,有個十年功夫,肯定小有所成。書法練個10年,你都不一定敢拿出去。許多人寫了一輩子,也只敢說自己是一個愛好者。”

此次在穗的書展,秦理斌特地以九幅六尺整張的龍字書法作品開場,表達了和廣東的“緣分”。但在人們的眼中,秦理斌的書法書體豐富,形式多樣,有7米橫幅巨製,也有盈尺小品,具有強烈的視覺衝擊力。

“書法藝術的神奇之處,在於能夠通過作品將書法家的生活感受、知識修養以及思想境界等自然地流露出來。我在寫龍字的時候就會把我對龍字的理解和認識融入到其中,而不是單純地寫字了。”秦理斌告訴記者,“對於書法家而言,書法到最後就是人與字的結合,在作品中會看到作者的思想感情、生活閱歷和人生體味,就像是用筆墨這種特殊的語言宣洩著自己的情感和思想。”

(本文責編/劉延英)

堅質浩氣 高韻深情

——感悟秦理斌先生書法藝術

李飛舟 劉 偉

秦理斌

秦理斌藝術是藝術家從心底里流淌出來的情愫,是燃燒生命化作永恆的一部分,是執著生命得到升騰的一部分。作為中國當代實力派的一名青年書法家,秦理斌先生在近幾年來的一系列國家級、省級書法大賽中,屢獲大獎,備受全國書壇的肯定和關注。

欣賞秦理斌先生的書法,仿佛羲之牧鵝,沉靜而恬淡;又恍若淵明採菊,悠然至於忘我。這種行雲流水般的淡雅與自然,充滿著馥郁的書卷氣息,使人發自內心地感到:書法藝術作為獨一無二的世界藝術品,確實有著其他藝術形式不能替代的審美功效。縱觀秦理斌的書法藝術,他眼高手實,取法高古,有本有源,韻、法、意、態和質五者兼得。與其他書法家多取魏碑之拙、之朴相比,秦理斌多取碑帖之秀、之逸、之勁。他師古但不泥古,去粗取精,不斷創新,作品追求平實簡靜,清新淡遠,含蓄雅逸,秀勁多變之風格,力追藏魂魄於天然,納靈秀於樸拙之境,並吸收各派之所長,具有很深的穿透力。

秦理斌先生學習書法靠的是堅韌的意志和融會貫通的感悟,十分注重傳統工夫的長期修煉,並在此基礎上創新開拓。他不走捷徑,不圖虛名,不急於求成,不盲目追風,而是一步一個腳印,踏踏實實地走自己的路。也正如他在書法這條藝術之路上領悟到的:王羲之的儒雅秀勁和顏真卿的雄渾厚實是一對矛盾的風格形態,能將二者有機融合,既要寬博、沉雄,又要儒雅、瀟散、流暢,難度極大。要做到這點決非易事,這也是書家所共知的,但秦理斌先生從不放棄,並以此為自己的最高目標,孜孜以求、精心研習。他對王羲之、顏真卿的偏愛,使他成為地道的“經典主義者”,而且在這條路上愈走愈遠。他常常把自己的作品和王羲之等書法大家的作品放在一起反覆比較,尋找不足,進而完善自己。他的這種吃苦精神和忘我境界在當今普遍浮躁的書壇上是不多見的。唯其因此,他才得以在甘肅書壇上被大家普遍認可,甚至得到了國內書界大家的好評。

秦理斌

秦理斌秦理斌先生對書法的執著,還表現在他對書體風格的自我認知。他視書法創作為他的第二生命,醉心於書法創作之中,多年來悉心鑽研,從不懈怠,從而以行書見長,以楷書為精。而且他還始終堅持書法傳統與創新的內在規律,認為二者是一個統一體,傳統並不是保守、僵化的,而是複雜又豐富的。在多年的書法藝術創作中,深植傳統並沒有阻礙他的藝術創作和發展,反而不斷地滋養著他、提高著他。近幾年來,秦理斌先生以敢於開拓的膽識在相對守成的狀態中參入己見,獨抒懷抱,使得作品充溢著一種天然之美、和諧之美。這反映了他對傳統的理解、消化和再造能力。

秦理斌先生人如其書,率真、沉靜,極具涵養,一直奉行貴和尚中、中和為美的思想,低調做人,紮實做事,在文化圈內極具親和力,始終堅持在和諧與統一中營造出人品與書品的最高意境。正是這種廣泛的包容性,使他在藝術道路上形成了真正的自我。

藝無止境,何有窮期。作為一個追求完美的書法家,秦理斌先生以他的執著和天賦,修養日進、閱曆日廣,其書法藝術亦必日益博洽,通神入化,芬芳中國書壇。其成就亦不可限量。

舊面目,真性情 ——秦理斌書法賞評

張克鋒

秦理斌

秦理斌秦理斌先生曾說,有些搞理論的人看不起搞創作的人,認為搞創作的人只知道技巧,而不懂理論,這種說法是不對的。一個一流畫家決不可能沒有自己的一套理論,畫什麼不畫什麼定有他自己獨特的看法、追求,這看法與追求就是理論,只不過不是寫成文字的理論,甚至有時連他自己都沒有明確地意識到。我極贊同他的這一說法。秦理斌先生本人很少寫書法理論文章,而是把大量的時間放在臨摹和創作上,但正如他所言,他並非無理論。他短短的幾則論書語高度概括了他的理論,他的大量作品則直觀形象地詮釋了他的理論。本文嘗試通過作品的解讀來了解他在書法藝術上的追求。

一、寫字的功夫

秦理斌曾這樣表述他的書法觀:“用極深厚的寫字功夫去抒發個人內心深處的真情實感,並儘可能達到率真、自然、完美。”他是這樣說的,也是這樣做的。所以我把這句話看作是理解和評價秦理斌書法的一把鑰匙。秦理斌為人質樸厚道,說話也一樣。絕大多數書法家最忌諱的是普通人把書法當作寫字。寫字是人人都會的,書法家卻屈指可數;寫字是小兒科,書法是高度抽象、至玄至妙的藝術,怎么可以混為一談?可是秦理斌卻不避諱,徑直把寫字功夫看做是書法藝術的根本。這就是秦理斌的個性:老實而執拗,樸素而深刻。具有“極深厚的寫字功夫”是他的追求,也是他的書法不同於時人的所在。

任何藝術都是以極深厚、極精熟的技巧或曰功夫為前提的,因此學習藝術的過程從某種程度上說首先就是苦練功夫的過程。書法作為一門書寫漢字的藝術,“寫字的功夫”自然就是它的基礎。寫字的功夫不外乎四個方面:運筆、結體、章法和用墨。所謂“極深厚的寫字功夫”,就是

在這四方面的技巧均達到了精熟高超、得心應手的程度。這得依靠長期不懈的艱辛努力。

秦理斌

秦理斌秦理斌早年在顏真卿楷書和行書“三稿”上下過很大的功夫,後來轉而學王羲之,雖在結體上也借鑑過魏碑,但基本上走的是帖學的路子。帖學的核心是筆法。在中國書法史上,筆法倍受重視而幾乎到了神化的地步,書法的歷史幾乎被等同於筆法承傳的歷史。筆法傳授中最重要的人物、漢末大書法家蔡邕曾經說過:“惟筆軟則奇怪生焉。”這句話高度概括了毛筆之於書法的重要性。毛筆惟其軟而有豐富的變化,方塊漢字的書寫因其變化無窮而上升為一門藝術。但另一方面,毛筆惟其柔軟多變而使書寫變得困難。這就是說,變化豐富並不必然地使毛筆書寫的漢字成為藝術作品。因為變化有好和壞兩個趨向,如果不能熟練地運用毛筆,不能有效地控制它的變化,就不可能產生具有美感的線條和字型,也就不可能產生書法藝術,相反,只能使簡單便捷的書寫過程變得繁難。所以書法藝術最主要的基本功就是掌握毛筆的特性,發揮其優勢,避免其缺陷。古代書論里汗牛充棟的筆法理論,歸根結底就是要解決這一問題。可是如此關鍵、重要的問題卻並不是被每個從事書法藝術的人所充分認識到的。自從清代中後期碑學興起以來,熱衷碑學的書法家關注得更多的是漢字的結構造型以及筆畫的外在形態(如魏碑的方峻)所表現出的那種雄強、剛健、拙樸、野逸的美學風貌,近三十年來,書法家在“展廳效應”的影響下則更多地關注作品整體上的視覺衝擊力,傳統的筆法漸漸被忽視了。有很多人批評趙孟頫“書法以用筆為上”說,就體現了重結構、重整體效果而輕用筆的傾向。然而碑學派的粗糙生澀和重整體效果而用筆經不住推敲的弊病,卻不能不說是我們這個浮躁的快餐文化時代書法藝術的重大缺憾。正是在這樣一個背景下,我覺得秦理斌對帖學傳統自覺而執拗的堅守,是值得肯定的。

秦理斌

秦理斌秦理斌書法的運筆可以稱得上精熟。他運筆多鋪鋒,筆畫粗重厚實,墨飽力強,但又時時提筆而形成細勁、清秀的線條,以增加作品的靈動和輕盈之美。起筆和收筆的角度、形態(包括粗細、方圓、尖鈍等)和藏露變化豐富,線條的勻淨、流美而自然,表現出他調整筆鋒的高超技巧。而舒展之中的婉曲,勻淨之中的頓挫,流美之中的生澀,又表現出他對提按和使轉的恰當運用。按筆重而不板滯,提筆輕而不浮華,邊按邊提,按中有提,提中有按,中鋒取質,側鋒取妍,線條變化豐富而筆鋒完全在書寫者的操控之中,故一點一畫皆合乎法度。其作品中敗筆極少,弱筆亦少見。所以它的那些整體算不上精彩的作品,也因其技法的純熟精到而具有相當高的水準,而其精彩者則如行雲流水,極流利灑脫之致。孫過庭《書譜》云:“心不厭精,手不忘熟。若運用盡於精熟,規矩諳於胸襟,自然容與徘徊,意在筆後,瀟灑流落,翰逸神飛。”可見精熟對於書法的重要性。鄙意以為,秦理斌書法的成功因素之一就是運筆的精熟。當然,熟練對於藝術來說,不僅僅是正面價值。過於熟練而不著意,會導致輕滑。秦理斌作品中偶爾也有一些輕滑的線條,如《天行健》(圖1)中“君子曰”中“君”、“子”的最後一筆及其連筆,“悉”的“心”字底;《隱隱飛橋》(圖2)中“問”,《萬木已清霜》(圖3)中的“熟”,《萬樹寒無色》(圖4)中“枝”的斜撇等。處理好“熟”與“生”、“行”與“留”的辨證關係,的確是一件很難的事情。

秦理斌

秦理斌書法是造型藝術,所以用筆固然重要,但它是為造型服務的(當然,用筆本身有相對獨立的審美價值)。秦理斌重視運筆,但也不輕視結體,相反,他非常注重字的姿態。他似乎在力避明清以來帖學派筆筆精到、字字端正而通篇狀如運算元、呆滯木訥、毫無生動表情的弊端,力圖通過正側、大小、長短、疏密、肥瘦、開合等的變化,使每個字都活起來,使每個字都富有表情與靈性。由於浸淫顏體時間較長,其結體帶有顏體的寬博氣象。有些字的內部空間較大,加上外部輪廓的方整,看上去很有張力和包容性,如《八月湖水平》(圖5)中的“月”、“湖”、“舟”、“城”,《萬樹寒無色》中的“獨”、“聞”等,其餘像“開”、“閒”、“青”、“闗”、“句”、“何”、“潤”、“朝”等字,都具有這個特點。有些左右結構的字,左右兩部分被有意拉得較開,使之形成一種呼應、對比和錯落之勢,既增強了字的寬博感,又饒有趣味。如《身是菩提樹》(圖6)中的“提”、“明”、“鏡”、“時”、“勤”,《八月湖水平》中的“清”、“澤”、“陽”、“揖”,《萬木已清霜》中的“故”等。有些字的某一部件常常被有意地誇張,造成視覺上的陌生化效果,如八大花鳥畫中眼珠瞪向一邊的烏鴉,給人一種奇崛、怪異、卓犖不群的感覺,“水”、“樹”的寫法是最為典型的。當然,這樣的結體在有些作品裡有不夠自然之嫌。總之,以正為主,正中寓奇;以巧為主,巧中見拙;穩重而又活潑,不醜不怪而姿態生動,是秦理斌書法在結體方面給人的總體印象。

秦理斌

秦理斌在章法的安排上,秦理斌似乎是“自然派”:抄寫一篇詩文,大致估算、預留落款的位置,書寫完畢後視其空白大小落款,多為窮款,至多兩行,很少有跋語和落款所占比重較多的作品。字距、行距的處理,正文與落款的處理,幅式的選擇等都沒有刻意求新、求變的意識,基本上是在隨意自然的書寫狀態下所產生的章法形式。他前期的作品基本上字字獨立,行氣完全依靠字形的變化搭配和上下字之間筆斷意連的呼應來實現。由於他比較注意每個字的姿態變化,因而每個字的重心線總是在該行的中軸線左右擺動,在擺動中求得行氣的貫通,從而避免了字距、行距的均勻帶來的章法上的板滯之病。近兩年的作品則更注重字與字之間的連線、行氣的貫通以及行與行之間的呼應,注重節奏的變化和整體效果,並出現了一些比較成功的作品。《八月湖水平》堪稱第一階段的代表作。幅中除“雲夢”和“浩然”二字上下相連外,其他字字獨立,由於字的寬窄、大小、輕重、正側、疏密的巧妙搭配,字距略小於行距,加上線條的厚重、勁健,顯得疏朗之中有一種茂密充實質感。此外,《溪山雲影杏花飄》(圖8)、《錦瑟無端五十弦》、《楊柳滿長堤》(圖9)等也是十分成功的作品。但有些作品在章法安排上有一些瑕疵,如《春風回笑語》(圖9)聯寫得大氣磅礴,字型極盡變化,然上聯“語”字過大,結構略顯誇張,與“笑”靠得過緊,下聯“穰”與“豐”之間更緊,過於擁擠,加上筆畫的粗重,有密不透氣的感覺;《萬木已清霜》中第三行“熟”字過大,侵占兩邊空間,造成下部擁塞。在章法安排上,前期的一些草書作品好於行書,如《從來名士能評水》(圖10)、《水窮雲盡處》(圖11)兩幅。前一幅字間距不均等,上下字之間時斷時連,節奏感較強,尤其“來名”、“高僧”、“受斗”等處字內空間和字外空間合為一體,疏密有致,頗有新意。後一幅字形的拉長、恰當的留白(第二行)、字間距的疏密變化及左右上下的呼應和穿插,打破了每字所占空間基本相同的書寫慣例,使得空間分割豐富多變,加上行雲流水般的線條,整幅作品總體效果頗佳。近 期的行書作品中加入了一些草書寫法和連筆,加上字形的有意縮小、誇張,節奏感更強了。如《萬樹寒無色》中“無色”、“有”、“處”用草法,“無色”、“有”字很小,而“處”字很大,占了兩個半字的空間,“人家”兩字亦較大,正好占了和第一行“有花香”三字相等的空間,左右形成鮮明的對比。“處影”和第二行“寒無色”對比亦很明顯。通篇節奏變化較大,或兩字一組,或三、四字一組,重心線忽左忽右搖擺,產生一種較強的動感。作者似乎在有意追求參差、錯落、動盪而又呼應、協調,亂而能整的效果。

秦理斌用墨追求滋潤、流暢、飽滿,很少用漲墨和枯筆,一幅字中前後墨色統一,很少明顯的濃淡變化,可以見出他良好的控制筆墨的能力。

總之,秦理斌非常看重“寫字的功夫”,其作品所表現出的“寫字的功夫”是相當深厚的。他的書法之所以受到很多人的喜愛和讚賞,原因即在於此。然而我覺得,他的追求及其作品的價值還不僅僅在於此。

二、性情的自然表現和風格的自然形成

秦理斌

秦理斌不論秦理斌如何重視“寫字的功夫”,其最終的目的卻並不在此。具有“深厚的寫字功夫”,只是為了“抒發個人內心深處的真情實感,並儘可能達到率真、自然、完美”,更簡潔地說,就是自然地抒發情感。自從孫過庭提出“達其情性,形其哀樂”以來,書法用來抒情的觀念已經深入人心了。但是這樣一個籠而統之的說法是不準確的,在指導書法創作實踐的過程中也出現了一些誤導。筆者曾專門撰文論述過這一問題(《書法抒情論辯證》,見《全國第五屆書學討論會論文集》(河北教育出版社2000年版),認為書法可以“達其情性”,但無法“形其哀樂”。所謂“達其情性”,是指書法作品可以把一個人的性格、學識、修養、心境、審美趣味等表現出來。由於每個人的性格、學識、修養、心境、審美趣味都不一樣,因此作品的風格也就各異。人的不同造成了作品風格的不同,這是自然而然的事,用不著刻意追求,換句話說,風格是自然形成的。每個書法家所要努力的就是錘鍊“寫字的功夫”,使技巧能成為表現性情的有力手段和有效支持,而不是障礙。技巧達到純熟的程度之後,想要表現什麼就表現什麼,想怎么寫就怎么寫,心手相應,從心所欲而不逾矩。性情自然地在作品中呈現,而因為每個人性情皆不相同,故自然形成不同的書法風格。曹丕《典論·論文》曰:“文以氣為主,氣之清濁有體,不可力強而致。譬諸音樂,曲度雖均,節奏同檢,至於引氣不齊,巧拙有素,雖在父兄,不能以移子弟。”即認為文之風格為性情之自然表現,不是有意追求所能獲得的。我們通常所說的“文如其人”、“字如其人”,布封的著名論斷“風格即人”,都應如此理解。我想,這就是秦理斌所追求的目標。從他的學書歷程、創作過程和作品來看,他所關注的就是“寫字的功夫”——一點一畫的準確、生動與否,每個字結體造型的美觀與否,章法的和諧自然與否,很少刻意地去表現什麼。其作品看不出著意設計的痕跡,誇張、變形、“稚拙化”等等被時人濫用的“表現性”手段,在他的作品裡是看不到的。他的創作類似於古人的自然書寫狀態(不以創作為目的),而在這種狀態下產生的作品裡,我們能夠明顯地看到他的個性、氣質及審美追求。它的作品筆畫厚重、墨色飽滿,結體寬博,因而呈現出雄強之氣。又時雜以飄逸、靈動、柔婉、秀美的筆畫,避免了過於質實所導致的滯重和呆板。線條舒展、挺拔、勁健有力,但骨力內含,不鼓努為力,不劍拔弩張,少剛猛之氣而多含忍之力。作品自然灑脫,有魏晉風度,但不故作姿態,不以醜怪和粗頭亂服為美;流美精巧,但不描眉畫腮、穿金戴銀、搔首弄姿,以致陷於小巧,而時雜以憨姿拙態,頗有拙樸之美。其作品有丈夫儒雅俊秀之氣,而無粗野、愚呆之氣;有女郎秀娟靈動婀娜多姿之態,而無妖氣和脂粉氣。用蘇軾的兩句詩“端莊雜流麗,剛健含婀娜”來形容他的書法風貌,是非常合適的。我覺得,力圖將正與奇、雄與秀、拙與巧、厚重與靈動、質實與飄逸、舒展與婉曲、率真與精妙等等藝術風格的對立因素統一於自己的創作中,是秦理斌自覺的藝術追求,其作品一定程度上已體現出這種特色。概言之,中和之美是他追求的至高目標。從這種審美追求和藝術風格中,我們可以看到秦理斌的堅質浩氣、高韻深情,以及憨厚、樸實、率真和敏銳。有個性但不張揚,有稜角但示人以平和,其人格與書風,是很合拍的。

三、餘論

綜上所論,秦理斌強調書法家首先要具備紮實、深厚的寫字功夫,強調在深入傳統的基礎上創新,認為個人風格的形成是性情自然流露的結果,不應過於有意地去追求。這種書法觀念無疑是傳統的。他的書法作品的面目當然也是傳統的。他用舊的酒瓶盛裝著性情的醇釀,有幾分古典,有幾分醉人。必須要強調指出的是,受兩極對立思維的影響,許多人一看到“傳統”,“舊”等字眼,就理所當然地把他們和保守落後聯繫在一起,置於“現代”、“創新”的對立面。而實際上,“傳統”與“現代”,“守舊”與“創新”有時是相反相成,難以截然割裂的。我說秦理斌的書法是“舊面目”,是一種事實判斷而非價值判斷。同時,“舊面目”也並非是對傳統的重複,他的一些成功的作品,每一幅都有獨特之處,或用筆,或結體,或章法,“舊”中有“新”。我覺得一個人的作品如果不是在內容、形式上完全照搬、模仿古人,而是借用、組合、增減、微調等,都應看做是創新,雖然這樣的創新很容易被粗心的觀賞者所忽略。在近三十年轟轟烈烈的書法創新運動和花樣翻新的現代主義、後現代主義藝術思潮的衝擊和映襯下,這種對傳統的堅守顯得難能可貴。回過頭來看,對“創新”的過分追求和對個人風格的迷狂,恰恰是書法藝術表面繁榮而實則衰落的根本原因。我們再拿建築來打個比方:經過風雨的侵凌和時光的沖刷,那些炫赫一時而材質低劣的建築很快就轟然倒塌了,而那些面目古舊但材質過硬的建築,卻依然屹立在大地之上。當然,那些材料一流、建造堅固而造型又新穎別致的建築,將是真正留存人間的精品。

秦理斌

秦理斌作者簡介:

(張克鋒(1970—),男,甘肅通渭人,集美大學文學院副教授,文學博士。現從事中國古代文學研究、書法創作與研究。)

談藝錄

秦理斌《談藝錄》

祁小春

我是一個追求美與完美的人,我深知這個目標是難以企及的,甚至能想到傾全力也難達完美之境,但我絕不放棄,因為我還知道,只要不懈努力,就可以不斷接近完美。

我的藝術觀念是雅俗共賞、大眾傾向;藝術追求是藏魂魄於天然,納靈秀於樸拙,堅質浩氣、高韻深情,最後歸結於“正、清、和”;願望是盡己所能,創作出人民民眾所喜歡,世人所尋找的真正的書法藝術作品。

我一直想把柔美與陽剛結合起來,使秀美的作品透顯出大氣來。要實現這一點必須從寬廣、深厚、從容、散淡處著手,最後成於一個“力”字,統於一個“韻”字。

秦理斌

秦理斌書法藝術不僅僅是張揚個性,也不是一味追求表面的和平散淡。學習書法不要被這些外表的東西所困擾。兩種取向都有代表性的好作品,但也有非常差的作品,表面的取向不是問題的本質所在。真正的支撐是表象後面寬厚的基礎。真正勝人的是作品中所蘊含的勢能及其所透射出的力度。

取法乃成功之關鍵,貴在合本人潛質。否則,必死他人門牆之下,生而為形器,死而為冤魂。

學書當從經典入手,經典者一曰生命力強,二曰規律性顯,三曰包容量大,四曰智慧性富。學習經典當妙悟於“通、透”二字。通者,達也,透者,明也。通達而透明,則庶幾可以悟書理,得真知。

學書有捷徑嗎?有,即高處取法,確立目標,實處著手,虛處著眼,拓寬視野。寬時限,緊課程,方為捷徑。投機取巧也偶有小成,但不能持久,終不能大成。即所謂,善學者盡其理,善行者究其難。

學書有三要,缺一不能成功。一須有興趣,二須有恆心,三須勤思考。興趣是前提,是入門的嚮導;恆心即堅持,是根本;思考即悟道,是關鍵。練出功力,悟出靈性,練悟結合,不可偏為,可為成功之道。誠所謂“一切精微,悉由悟入”。

學習與創新相輔相成。學書必著眼高,著手實。學習要充實,創作要空靈,學習乃不經意之創新,創新乃有意識之學習。學習為其本,創新為其用,二者合而為一,方不失為為書之理、作書之道。

橫看藝術風格,眾彩紛呈、琳琅滿目、各峰並峙;縱看則古今一理,萬法歸一。故橫看則見其流,縱看則識其源。縱橫觀之,方可知整體與局部、現象與本質。

究古今經典之作,不外乎“堅質浩氣,高韻深情”八字。今之人猶古之人,而窮其一生,當此八字者幾何人哉?

作品欣賞

秦理斌作品欣賞

秦理斌作品欣賞