作用過程

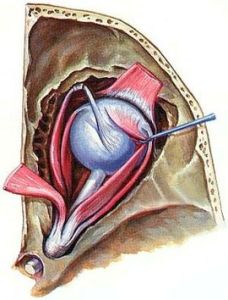

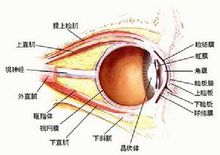

眼球外展

眼肌

眼肌外展眼球從原位向外轉動,首先是外直肌接受刺激,同時按照Sherrington互動神經支配法則,內直肌受到抑制,四條垂直作用肌也都接受一定的刺激,上直肌與下直肌的垂直作用及鏇轉作用互相對抗抵銷,同樣地上斜肌與下斜肌的作用也相互抵銷。外展化時上下直肌的內收作用為

零,斜肌的外展加強外直肌的作用。其他各肌的作用是維持眼球平穩地轉動而不產生過量或跳躍。

眼球內收

內收除外直肌以外,五條眼外肌均接受刺激,內直肌產生強有力的收縮,達到一定限度時,外直肌被動性地牽拉,克服內直肌的過量收縮。垂直作用肌的垂直及鏇轉動作用相互抵銷,內收位置時,斜肌的外展作用為零,上下直肌的內收作用加強內直肌的作用。

上轉

上轉眼球垂直向上轉動時,上斜肌及下直肌受到抑制,上直肌及下斜肌上轉眼球,上直肌是主要力量,二者的水平作用及鏇轉作用相互抵銷。內外直肌的作用相互抵銷。

下轉

下轉上直肌及下斜肌受到抑制,下直肌及上斜肌下轉眼球,下直肌是主要力量,二者的水平作用及鏇轉作用相互抵銷。內外直肌的作用相互抵銷。

向外上方轉

眼球向外上方轉動時,內直肌、下直肌及上斜肌鬆弛。三條肌肉發生收縮。外展運動主要是外直肌收縮。上轉運動由上直肌及下斜肌負責,轉至一定角度後,只有上直肌單獨使眼球上轉。

向內上方轉

眼球向向內上方鏇轉時,外直肌、上直肌及上斜肌鬆弛,內直肌收縮使眼球內轉,上直肌及下斜肌的收縮眼球上轉,運動後期只有下斜肌使其上轉。

向外下方轉

眼球向外下方鏇轉時, 內直肌、上直肌及下斜肌鬆弛,外直肌使眼球外轉,下直肌及上斜肌的收縮使眼球下轉,下直肌的刺激比上斜肌強。

向內下方轉

眼球內下方鏇轉時,外直肌、上直肌及下斜肌鬆弛,內直肌使眼球內轉,下直肌及上斜肌使眼球下轉,上斜肌的刺激比下直肌強。

眼肌痙攣

定義

眼肌痙攣是指眼周圍的肌肉發生不自主地抽搐,就是我們平常所說的眼皮跳。

眼皮跳在絕大多數情況下,是由於用眼過度或勞累、精神過度緊張。如操作電腦時間過長、用眼太久、考前精神壓力過大等。此外眼睛屈光不正、近視、遠視或散光也可引起。這些症狀主要是神經末梢受刺激的表現,因此症狀往往局限於一側的上眼皮或下眼皮。只要通過緩解壓力、適當休息就可得到恢復。絕大多數人只局限於上眼皮或下眼皮跳動,少數人眼皮跳動會逐漸加重,從單純上眼皮或下眼皮跳發展為上下眼瞼抽動,甚至發展為同側面部肌肉不自主抽動。

治療方法

先做眼球的運動,雙眼分別依次序向右斜上方、左斜下方、左斜上方、右斜下方觀看。然後按順、逆時針的方向,分別做眼球的轉動。做完眼部運動之後,以手指按壓魚腰穴 (在眉毛的中點處),以感到酸脹而不痛時為度,做10~15秒鐘。再以同樣的手法點按太陽穴(在眉梢與外眼角連線中點向後1寸處),按壓10-20秒。

眼肌疾病的病因

1、外界因素:某些環境因素如環境污染造、病毒感染或使用一些抗生素,會造成免疫力紊亂,導致免疫力下降,外邪容易入侵體內,誘發眼肌無力的發作。

2、遺傳:眼肌無力是一種自身免疫疾病,自身免疫疾病不僅與主要組織相容性抗原複合物基因有關,與非相容性抗原複合物基因,如T細胞受體、免疫球蛋白、細胞因子、凋亡等基因有關,這些說明,眼肌無力的發作與遺傳基因有關。

3、自身免疫異常:在檢查診斷眼肌無力病人時,患者體內許多免疫指標異常,經治療後臨床症狀消失了,異常的免疫指標卻不見改變,這也許是本病病情不穩定,容易復發的一個重要因素。

4、感染:感染引起的發熱可以使眼肌無力病情很快加重,發熱不是影響免疫系統,而是影響了神經肌肉接頭的傳導,體溫下降後很快好轉。

眼肌疾病的治療方法

眼肌疾病的治療方法

中醫治療

中藥治療根據病因病機不同採用不同的方法。

1、脾胃虛弱型

眼瞼下垂,肢體痿軟無力,逐漸加重,遇勞則甚,休息後可緩解,乏力倦怠,少氣懶言,飲食減少,進食嗆咳,甚者吞咽困難,大便溏薄,面浮無華。舌體胖,苔薄白,脈細弱。

2、脾腎陽虛型

眼瞼下垂或四肢無力,甚至全身無力,容易疲乏,畏寒肢冷、腰膝酸軟、小便頻數或夜尿多,大便稀溏或完谷不化,舌質淡、邊有齒痕,舌苔薄白,脈沉細。

3、肝腎陰虛型

眼瞼下垂,斜視或復視,下肢軟弱無力,不能久立,甚則行動不利,肌肉瘦削,腰脊酸軟,耳鳴目渾,女子月經不調,男子遺精陽痿,潮熱盜汗。舌紅少苦,脈細數。

4、氣血兩虛型

眼瞼下垂或全身無力,面色萎黃或蒼白,肢體瘦弱,飲食量少,聲低氣短,頭暈乏力,女子月經不調,量少色淡,舌質淡嫩,舌苔薄白,脈細弱。

根據“虛則補之,損者益之”的治療原則,以健脾益氣、補益氣血、滋補肝腎、溫陽補腎為基本治療方法,並輔以祛瘀活血、舒筋活絡等療法,選用黃芪、人參、白朮、當歸、柴胡、升麻、枸杞子、附子、仙靈脾、仙茅等通過內服外用以及循經藥浴、按摩、針灸等綜合療法治療該病。

西醫治療

1、藥物治療

抗膽鹼酯酶藥物(如溴吡斯的明)可改善臨床症狀,20%-40%的眼肌型重症肌無力患者能夠達到較為滿意的療效,副作用包括消化道痙攣、腹瀉等,發生率可達34%。單獨使用抗膽鹼酯酶藥物不能改變眼肌型重症肌無力的自然病程,無法有效防止向gMG的轉化。

皮質類固醇類藥物可能通過抑制抗AChRCD4+T細胞反應、減少特異性AChR抗體產生以及促進神經肌肉接頭終板結構改變和AChR重新合成等途徑發揮作用。儘管有回顧性研究表明,口服皮質類固醇類藥物如潑尼松治療新近發生的眼肌型重症肌無力患者,相比於單純使用抗膽鹼酯酶藥物或無治療者,可明顯改善眼部症狀,有效地預防起病2年內向gMG的轉化,但目前仍然缺乏相應的前瞻性隨機對照的研究結論。

潑尼鬆起始劑量依照症狀情況在隔日25mg到每天50mg間選擇,或從10-20mg開始,以後每3日增加5-10mg,直至症狀改善或達到每天60-80mg。通常2-4周症狀明顯改善後開始緩慢減藥,每2周減少5-10mg,3-6個月減至最小有效維持量,每天2.5-10mg,過快減量可能導致復發。多數患者需常年維持低劑量用藥,當維持劑量>0.25mg/(kg.d)時,可能增加類固醇藥物的併發症,如糖尿病、骨質疏鬆、感染、胃腸道出血和高血壓等。病程較長的眼肌型重症肌無力患者,其轉化gMG的危險性相對低,因此治療使用最低有效量,以改善臨床症狀。

少數症狀沒有改善或不能耐受皮質類固醇副作用的眼肌型重症肌無力,可參照gMG患者的治療方案使用免疫抑制藥物。常用的硫唑嘌呤主要通過干擾嘌呤代謝,影響T、B細胞增殖,抑制促炎細胞因子的產生。通常起始劑量為2.5-3mg/(kg.d),維持劑量為1-2mg/(kg.d)。臨床觀察表明用硫唑嘌呤不僅能夠改善症狀、減少皮質類固醇藥物的用量,而且能有效防止向gMG的轉化。常見的副作用:粒細胞和血小板減少、轉氨酶升高、胃腸道不適、感染等。其它免疫抑制藥物(如環孢黴素、環磷醯胺、FK2506)極少在眼肌型重症肌無力患者中使用。