簡介

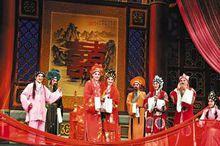

廣東湛江粵劇

廣東湛江粵劇廣東湛江粵劇是早期在高、雷、廉、瓊廣東下四府流傳的粵劇流派的余脈。又稱下四府粵劇,有較濃的地方特色。

歷史

據說發軔於清代中葉,《成案備錄》(錄三·中山大學藏抄本)載:“清道光三年(]823)正月,電白縣人郭觀隴帶領戲班戲子逐日到各村演唱”。

清《梅菉志》亦載:“梅菉圩遇重陽節,客戶各醵厚貲,搭蓬廠野外,張燈結彩,迎神演戲,轟飲晝夜,遠近觀者以萬計,方六七日而後止”。

湛江粵劇

湛江粵劇清朝後半葉,湛江城鄉酬神演戲成風,粵劇班在多種表演藝術品種中,被民眾尊為上品,稱大班戲、名班戲。他們應邀以神誕、年例、神功、喜慶等名義演出,很受民眾歡迎。演出多是露天草台面對成千上萬的觀眾,唱又是採用舞台官話,故劇目多為武戲,逐漸形成表演上粗獷樸實、勇武剛烈的風格;其聲腔既襲梆王為主、牌子小曲為輔的舊規,又創中板吊板、流水等板腔,並增添念白類的課子;其伴奏音樂,突出大鑼、大鈸、嗩吶,聲音高亢激越,方圓數里可聞。下四府粵劇藝人出身貧苦,班主亦無厚資,故服飾無華,樂器簡單,舞台裝置因陋就簡。演出時戲樓掛一塊布幔,分開前後台,左右分別掛門帘,書有“出將”、“人相”。台上一桌兩椅,配有台裙椅披。凡是劇團都有兩堂幛,小的一堂為廟堂寺景,大的一堂為臥室景。在木牌上寫“河邊”、“花園”、“村舍”、“大橋”等字樣,掛於椅上或置台側,以示特定情景。他們憑精彩的表演、過硬的武功贏得觀眾。

所以下四府粵劇藝人都練就一手絕招,諸如吊辮、過山、吐血、三上吊、踩煲、踩蹺、甩髮、高台椅功等南派武功,技巧卓絕,非別地藝人可望企及。因武戲著稱,故小武飾者備受尊敬。其他角色仍按粵劇傳統分末、淨、生、旦、醜、外、小、貼、夫、雜十行。有的戲班把演武戲為主的叫靶子角,演文戲為主的叫衣箱角。靶子角又有小武、武生、大花臉、二花臉、六分等行當之分;衣箱角又有正旦、小生、文雜、花旦等行當之別。

1911至1949年間,湛江各縣下四府粵劇班有“福華”、“樂其業”、“福樣華”、“勝壽”、“大三星”、 “新中華”等數十班之多,演出劇目是江湖十八本,如《三度梅》、《七賢眷》、《雪中炭》、《七狀紙》、<<黃花山》等。粵劇藝人多屬文盲,故劇本為提綱戲,戲文粗糙,內容膚淺。經歷代藝人的繼承和發展,下四府粵劇不僅保留了一批傳統劇目,而且劇本結構上和表演上都有鮮明的特色。如《李槐賣箭》、《秦香蓮》、《賀壽》、《搜寶鏡》、《千斤鍾》、《盲公打靶》、《花雲帶箭》、《包公鍘侄》等存有傳統排場100多個。單在《搜寶鏡》一劇中,就有搜宮、祭法場、追子、父子干戈、金殿斬子等排場。我國著名戲劇家田漢看了之後說:“此劇有南路風格,父子干戈、斬子、雙照鏡的表演,技藝很高,再加提高,可到北京演出”。由於傳統戲和傳統功的哺育,湛江粵劇出了不少著名藝人,如一標(標仔)、二燦(燦仔)、三黃(黃四)、四水(水仔)等四位名小武和大牛德、老天壽、張瑞棠、馮天佑、黃泡養、楊鏡波等,他們飲譽高雷,為婦孺皆知的名優。

上世紀30年代,最先到廣州灣(今廣東湛江舊稱,曾為法國殖民地)演出的省城名伶是嶺上梅和以張靈茜為首的女班。抗日戰爭爆發,大批省港粵劇名優南來廣州灣。有的全班人馬前來演出,有的前來組班或搭班。薛覺先、馬師曾、梁醒波、廖俠懷、譚蘭卿、紅線女等先後在廣州灣的赤坎、西營(今湛江市霞山區舊稱)的戲院演出,唱功突出、音樂悅耳、服裝華麗、布景新奇。梁雁崧、郎筠玉、趙連碧、少浪萍、廖少德、陳展鵬、湘文非等搭班下鄉演出,全本(日戲)由小武擔綱,雙出 (夜戲)由生、旦擔綱,使湛江粵劇文武既佳,有大幅畫片為布景,畫面分別為宮殿、公堂、廳堂、花園、郊野等,而且外來生、旦都有私人衣箱,下鄉班的服裝布景有了很大的改觀。同時,還有一批團體在城市的戲院演出。抗戰勝利後,有白芸生、陳寶蘭夫婦等演員到湛江,在戲院演出布景除畫片外,還出現電光布景、機關布景、幕間演奏爵士音樂,還出現西裝戲。這對湛江粵劇有很大的促進。

建國初,各級政府文化主管部門發動粵劇藝人生產自救,組織民主班,廢除僱傭關係的舊班主制,當時相繼成立的民主班有藝風、藝新、光藝、新自力等。”1952年.為加強對職業粵劇的領導,有利於粵劇事業的發展,各團均與地方掛鈎,藝風在湛江市,新自力在廉江,藝新在遂溪,光藝在吳川,接受當地政府的領導,各市、縣都派下團幹部。同年,粵中文聯粵劇一隊來湛江演出,藝術水平引人注目;粵西地區領導徵得粵中文聯同意,1953年該隊調來湛江,改稱粵西粵劇團。各團為了加強競爭能力,都先後到廣州高價請演員加頂,孔雀屏、談笑風、我自豪、胡邊月先後到湛江加盟粵西、藝風,後因工資與原班人員懸殊,孔雀屏、談笑風、我自豪自覺降低工資。落戶湛江,成為美談。文化主管部門組織老天壽等一批老藝人整理了《陳世美不認妻中“賀壽”和《七狀紙》中“過山”,參加廣東省戲曲匯演。這些劇目有濃郁的地方特色和南派武功技巧,引起粵劇界的很大反響,後來省戲曲改革委員會和省劇協先後派來專家小組,指導湛江專區戲曲改革委員會,對下四府粵劇調查研究,並發掘整理優秀傳統劇目28個,出版了《賀壽》、《花雲帶箭》、《包公鍘侄》、《春娥教子》等劇本,推動粵劇的改革,進一步發掘整理傳統劇目,進行對演出劇目的審定。1957年,外地區吹來一股鬼戲風,《大鬧廣昌隆》等鬼戲影響到湛江的舞台,湛江的粵劇藝術團體未為所動,仍堅持演健康劇目,回響“大演現代戲”的號召。1958年始,各團都創作演出現代劇,引起很大反響。1961年,重新強調繼承傳統,提出要“翻箱底”,湛江專區組織座談會,同時進行傳統劇目內部觀摩,從各劇團請來一批老藝人,演出《盲公打靶》、《搶斗官》、《余文香打擂台》、《游龍戲鳳》、《傻仔拜堂》等劇目。但這些劇目都未公開演出。而優秀傳統劇目大量出現。1959年,地、市、縣粵劇團都轉國營,黨和政府加強了對專業粵劇團體的領導,藝人受到鼓舞,湛江專區集中全區主要演員,由譚天亮、白芸生、梁三朗、孔雀屏主演《寸金橋》;湛江市粵劇團由我自豪、胡邊月主演《春風桃李》為建國10周年大慶獻禮,受到社會的好評。為適應湛江粵劇的發展,1959年開辦湛江藝術學校粵劇班,湛江市粵劇團增設少年實驗班,培養了100多名粵劇學員,他們在唱、做、念、打等方面都有較紮實的基礎,其中有的成為湛江粵劇的後起之秀。

上世紀60年代的前五年,湛江粵劇人才輩出,劇目繁榮,舞美、音樂、表演都有新的突破。湛江專區青年實驗粵劇團由龐秀明、陳祖富主演的《杜十娘》、廉江粵劇團由小雲裳主演的《哪吒鬧海》和湛江市粵劇團少年實驗隊由朱顯章、邢素珍主演的《白蛇傳》,以其獨有的南派武功技巧和新的藝術形式轟動廣州。1963年,應越南民主共和國的邀請,湛江藝術學校和湛江市粵劇團少年實驗隊聯合組成湛江青少年粵劇團出國演出《西廂記》(龐秀明、楊均主演)、《白蛇傳》和幾個折子戲,頗受歡迎。特別是周恩來總理、郭沫若副委員長,先後到湛江視察工作時,都看了粵西粵劇團演出《寸金橋》,陳毅副總理亦在海濱招待所觀看了市少年隊演出的折子戲。1964年春節,董必武、賀龍、徐向前、聶榮臻、羅瑞卿等領導同志到廣州,中共廣東省委書記陶鑄電召湛江市粵劇團少年實驗隊上廣州,為中央首長演出《白蛇傳》等戲。不久,又與湛江藝術學校先後在廣東省迎賓館為前來我國訪問的越南國家主席胡志明演出。黨和國家領導人觀看湛江的粵劇演出,對湛江的藝人和藝術事業給予很大的鼓舞。同年,澳門著名人士、全國政協委員何賢先生在廣州觀看《杜十娘》、《白蛇傳》、《碧血花》(楊和成主演)演出後,即邀請兩團聯袂前往澳門演出,受到國家文化部、廣東省文化局的重視,文化部撥款裝備行頭,省文化局指派粵劇著名表演藝術家紅線女、楚岫雲、文覺非、羅家寶、譚玉珍、呂玉郎、盧啟光等,按行當對口排戲。後因故雖未成行,但此舉對湛江粵劇藝術的提高幫助甚大。後在深圳演出,香港、澳門文化界知名人士應邀前來觀看,大加讚賞,香港《大公報》還發表劇照和文章。

1969年普及革命樣板戲,湛江地區與市都組織“大會戰”,湛江地區革委會以地區文藝宣傳隊為主,集中全區的主要演員,排演《智取威虎山》;市革委會以市文藝宣傳隊為主,集中數十名業餘演員和音樂員,排演《沙家浜》,粵劇藝人唱京劇,非驢非馬。後移植為粵劇,但革命樣板戲的唱詞一個字都不允許改動,造成音樂唱腔的南腔北調。但通過演出革命樣板戲,粵劇藝術有明顯的提高,出現幻燈景、網景、硬景和面光、耳光、柱光、頂光等配套的舞台布景;使用銅管、木管、弦樂等中西樂器,組成交響樂伴奏,加強氣氛音樂;表演上練就高難度武功,舞台出現嚴肅認真、完整美觀的藝術高要求。

“文革”後,特別是黨的十一屆三中全會之後,粵劇舞台非常活躍。湛江粵劇專業團體積極上演曾被禁銅的現代劇目《八一風暴》(陳大衛主演)、《洪湖赤衛隊》(李劍釗、吳海濤主演)和傳統劇目《逼上梁山》(吳海濤、邢素珍主演)、《碧波仙子》(朱顯章、李劍釗主演)、《薛平貴與王寶釧》(吳海濤、龐秀明主演)等,城市劇場場場爆滿。農村恢復年例戲,春班、秋班都很活躍,民眾觀看粵劇如饑似渴,城鄉曾一度出現粵劇熱。以後提倡上演劇目“三並舉” (傳統劇、新編歷史劇、現代劇),湛江地、市粵劇團上演了現代戲《母與子》、《魂牽萬里月》,新編歷史劇《洗夫人》、《絕域行》和大量優秀傳統劇目。有的被廣東、廣西電視台錄像,反覆播放。湛江的粵劇藝術更受重視,湛江市粵劇團被市委、市府命名為文明單位,出席廣東省社會主義兩個文明建設先進單位、積極分子代表大會,湛江的粵劇藝術團體,曾多次受到省、市領導機關的表彰。

1985年按中央檔案精神,粵劇團實行體制改革,撤銷或合併後,演員陣容更加雄厚、行當齊全,財力更加集中,分配進一步合理,調動了藝人的積極性,為提高藝術質量創造了更有利的條件,雖遇戲劇淡風,但四個國辦劇團和九個民間職業粵劇團演出都非常活躍。湛江市及各縣的國辦粵劇團都先後參加了省藝術節,湛江粵劇團於1988、1989年,分別由湛江市文化局局長祝宇、副局長丁映茜率領,先後到香港、新加坡演出,受到當地觀眾和行家的歡迎,上世紀50年代創作上演至今的《悅城龍母》在海外演出更受觀眾的好評。

孔雀屏、黃偉坤、張華、凌飛、溫玉、李雪冰、謝碧霞等演員,獲得觀眾和媒體的讚譽。1990年湛江粵劇團、吳川縣粵劇團被邀請參加羊城國際粵劇節,演出《雙槍陸文龍》 (黃偉坤、孔雀屏主演)、 《草莽英風》 (林國光主演),得到同行的稱讚。孔雀屏、黃偉坤躋身名家行列,分別被安排在《六國封相》中“推車”和扮演六國元帥。湛江粵劇團辦的小孔雀粵劇班國小員被安排作基本功表演,獲得紅線女主持的小紅豆基金的獎勵。

代表人物

湛江粵劇事業的發展提高,孔雀屏功不可沒。她14歲開始從藝,由於天資聰穎,勤學苦練,數年後即成為廣州太陽升粵劇團的主要演員。1957年,她剛滿20歲,即到粵西粵劇團擔任正印花旦。通過學習和深人民眾,逐步懂得了藝術為誰服務的道理,不但長期紮根湛江,而且數次主動要求降低自己的工資,對穩定隊伍、鞏固劇團起了重要作用。數十年來,她的足跡遍及粵西城鄉,一絲不苟地為觀眾演出,塑造了許多性格不同的藝術形象,深受廣大民眾愛戴。她扮演的李雙雙受到周恩來總理的稱讚。在廣州、香港、新加坡等大城市演出,也受到觀眾與同行的讚譽。香港的媒體稱她為“萬能旦後”。她為藝術事業做出了貢獻,被評為國家一級演員,並被推選為湛江市政協副主席、廣東省政協委員,廣東省劇協副主席。

榮譽

近幾年,湛江粵劇以新的英姿展現在國內外的戲曲舞台上。湛江粵劇團參加廣東省第一屆演藝大賽,黃小鳳獲得金獎,梁小明獲得銀獎;參加廣東省第二屆演藝大賽,梁小明獲得金獎,黃凌宇獲得銀獎,黃惠玲、符康清獲得銅獎。吳川市粵劇團的《雙雄鬧殿》參加第三屆羊城國際粵劇節後,又應香港特區政府邀請赴港作粵劇南派藝術研討演出;林國光團長在香港舉辦粵劇南派表演藝術講座。同年,湛江粵劇團參加廣東省第三屆演藝大賽,梁小明、莫燕雲獲得金獎,王惠玲、林婷獲得銀獎,梁小飛、吳稱貴、全昌耀、符康清、梁羽華、宋洪波獲得銅獎。2003年,梁小明被廣東省劇協評為“廣東戲劇十佳中青年演員”。2004年吳川市粵劇團在吳川舉行粵劇南派藝術研討會暨吳川市粵劇團建團50周年慶典大會,演出《草莽英風》和名家曲藝折子戲專場。參加演出的名家有:羅品超、彭熾權、丁凡、鄭培英、倪惠英、蔣文端、麥玉清等;中央文化部藝術局、中央戲劇學院、中國民間藝術協會、廣東省文化廳、廣東省文聯、深圳市文化局、廣東省粵劇院、廣西南寧粵劇團,以及穗、港、澳有關專家、領導參加。廣東省政協主席陳紹基為大會題詞:“粵劇瑰寶,推陳出新。”並從省的特別經費中撥款100萬元扶持該團發展南派藝術,促成南派藝術培訓中心奠基。同年,該團移植的傳統粵劇《巾幗奇英》參加第四屆羊城國際粵劇節演出,榮獲金獎。湛江粵劇團參加廣東省第四屆演藝大賽,梁小明、王惠玲獲得金獎。

湛江粵劇在一段時間裡,排練演出非常活躍,上演了一批好戲,如《悅城龍母》、《雙槍陸文龍》、《蠻女招親》、《珍珠塔》(湛江粵劇團),《草奔英風》、《雙雄鬧殿》、《搜寶鏡》(吳川市粵劇團),《海國天后》、《廉石傳奇》(廉江市粵劇團),《三闖梅府》、《陳御史平寇》(遂溪縣粵劇團)等;並且常到港澳地區演出。湛江粵劇團立足本地區,面向全世界,不斷提高藝術水平和演出質量,積極開拓海外市場。該團除了到港澳地區演出,還常到新加坡、加拿大、美國演出,博得國內外觀眾的青睞與好評。該團重視培養粵劇接班人,其創辦的小孔雀培訓班,不但為其培養人才,使該團保持實力、活力,長盛不衰,還為整個粵劇劇種、兄弟團體輸送不少好演員,受到上級領導的肯定與表彰。