水文地質試驗

正文

為取得岩土的水文地質參數和查明水文地質條件而進行的野外試驗。常用的有抽水試驗、壓水試驗、注水試驗、滲水試驗、彌散試驗等。抽水試驗 通過井或鑽孔抽取含水層中的水而進行的水文地質試驗。抽水試驗的目的是求得抽水流量和地下水位降落值的關係;計算含水層的滲透係數、給水度、儲水係數等水文地質參數;確定抽水時的地下水位降落漏斗的影響範圍;查明地表水與地下水之間或不同含水層之間的水力聯繫等。

根據要解決的問題,可以進行不同規模和方式的抽水試驗。單孔抽水試驗只用一個井抽水,不另設定觀測孔,取得的資料精度較差;多孔抽水試驗是用一個主孔抽水,同時配置若干個監測水位變化的觀測孔,以取得比較準確的水文地質參數;群井開採試驗是在某一範圍內用大量生產井同時長期抽水,以查明群井采水量與區域水位下降的關係,求得可靠的水文地質參數,作為評價地下水開採資源的依據之一。

為確定水文地質參數而進行的抽水試驗,有穩定流抽水和非穩定流抽水兩類。前者要求試驗終了以前抽水流量及抽水影響範圍內的地下水位達到穩定不變。後者則只要求抽水流量保持定值而水位不一定到達穩定,或保持一定的水位降深而允許流量變化。

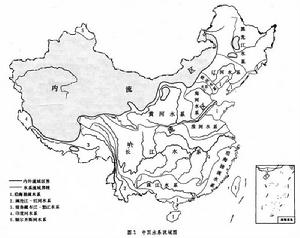

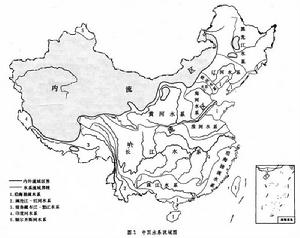

下面以多孔穩定抽水試驗為例加以說明。多孔抽水試驗布置一到數排觀測孔,觀測孔的連線應垂直和(或)平行地下水流向,或與岩土參數變化的最大方向一致。每排設2~3個或更多的觀測孔,離主井近處間隔小,遠處間隔加大,以便控制水位變化(圖1)。抽水開始前要觀測主孔的深度,以及主孔和觀測孔的靜止水位。抽水一開始,按先短後長的時間間隔,同時測定抽水流量和各孔水位。到抽水流量及水位均持續穩定相當長時間後,停止抽水,觀測各孔水位的恢復,直到重新達到穩定為止。進行非穩定抽水試驗時,使抽水流量保持定值,觀測主孔和觀測孔水位隨時間的變化,主孔水位降到一定高度後,停止抽水,觀測各孔水位隨時間恢復過程。

水文地質試驗

水文地質試驗 水文地質試驗

水文地質試驗 壓水試驗可以定性地了解不同深度(包括地下水面以上和以下)的堅硬、半堅硬岩層的透水性和裂隙發育程度,估算水文地質參數。專門設計的壓水試驗可以用來求出各向異性的岩石的滲透張量。根據壓水試驗結果可以確定水工建築物基礎和庫區岩層防滲和加固的措施。

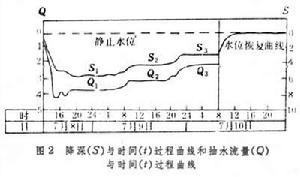

壓水試驗可以定性地了解不同深度(包括地下水面以上和以下)的堅硬、半堅硬岩層的透水性和裂隙發育程度,估算水文地質參數。專門設計的壓水試驗可以用來求出各向異性的岩石的滲透張量。根據壓水試驗結果可以確定水工建築物基礎和庫區岩層防滲和加固的措施。 試驗是在用止水栓塞在鑽孔中隔離出來的試段中進行的。每個試段均用 3個不同壓力值進行壓水。試驗過程中,在現場繪出壓力和流量隨時間變化的過程線。

試驗結果整理成壓力水頭(S)與壓力流量(Q)關係曲線,計算單壓流量 q(q=Q/S)和單位吸水量(W)。最後根據相應公式近似求出岩層滲透係數(K)。單位吸水量(W)是透水岩層在單位壓力作用下單位試段長度上每分鐘漏過的水量,即

注水試驗 向鑽孔中注水,利用水柱本身的壓力確定岩石滲透性的野外試驗。當地下水位埋藏過深,或為乾的透水岩層時,可在鑽孔中進行注水試驗代替抽水試驗。試驗的原理與壓水試驗相似。

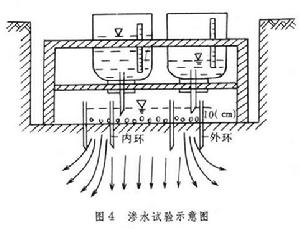

滲水試驗 利用試坑滲水以測定包氣帶滲透性的野外試驗(圖4)。

選擇潛水位埋藏深度較大的地方,在地表挖一試坑。在試坑底部嵌入內外兩個鐵皮環,用專門的倒立水瓶(馬利奧特瓶)向內外環注水,使水面始終保持同一高度,則內環中的水便垂直下滲。求出單位時間內向內環試坑底滲入的水量,除以內環底面積,即可求得平均滲透流速。當坑底水層厚度很小(一般為10厘米),而下滲深度相當大時,如不考慮毛管力,則水力坡度I=1,根據達西定律,此時滲透係數在數值上與滲透流速相等。

選擇潛水位埋藏深度較大的地方,在地表挖一試坑。在試坑底部嵌入內外兩個鐵皮環,用專門的倒立水瓶(馬利奧特瓶)向內外環注水,使水面始終保持同一高度,則內環中的水便垂直下滲。求出單位時間內向內環試坑底滲入的水量,除以內環底面積,即可求得平均滲透流速。當坑底水層厚度很小(一般為10厘米),而下滲深度相當大時,如不考慮毛管力,則水力坡度I=1,根據達西定律,此時滲透係數在數值上與滲透流速相等。 彌散試驗 通過野外方法測定含水層的彌散度的試驗。一般的方法是向鑽孔中投入示蹤劑,測定示蹤劑在含水層中運移狀況,根據地下水的流速和示蹤劑的濃度變化曲線,求得彌散度和彌散係數。在野外試驗中理想的示蹤劑是無毒、廉價、能隨水移動,化學性質穩定及不被含水層介質吸附和濾出的物質,常用131I、NaCl和螢光素等。試驗有局部規模和整體規模兩類。所謂局部規模通常採用單井脈沖注入技術。注入示蹤劑後,測定井中示蹤劑濃度隨時間變化的曲線、通過公式計算而得出彌散度。所謂整體規模即在試驗場內設定一個示蹤劑注入井和若干個觀測井,觀測示蹤劑的運移。根據示蹤劑濃度變化曲線和地下水的流速,可計算出彌散度和彌散係數。

參考書目

河北省地質局水文地質四大隊主編:《水文地質手冊》,地質出版社,北京,1978。