簡介

原始時期的音樂和舞蹈是緊密結合在一起的。這些樂舞與先民們的狩獵、畜牧、耕種、戰爭等多方面的生活有關。青海省大通縣上孫寨出土舞蹈紋彩陶盆,是迄今所知可估定年代的最古老的原始舞蹈圖象,距今約五千餘年,屬新石器時代遺物。在陶盆內壁上,有三組舞者,每組五人,手挽手列隊舞蹈。

.

.傳說

傳說中堯、舜、禹的時代,已處於氏族公社末期,生產力的發展,使農業、畜牧業有了剩餘產品,氏族公社的首領已成為有特權的貴族。一般認為堯建都於山西臨汾一帶,在這一帶進行歌舞活動。《呂氏春秋·古樂篇》記載了堯命質用麋鹿皮蒙在瓦缶的口上,用來敲擊,這就是最早的“鼓舞”。 .

.相傳舜時有苗不服,禹率兵征伐不勝,後來聽了益的建議,沒有用武力,而“誕敷文德,舞乾羽於兩階”(《尚書·大禹謨》),舞蹈了70天,有苗乃服。執乾(盾)執羽而舞,應是“文舞”和“武舞”的濫觴。

《韶》又名《簫韶》,傳說是歌頌舜的樂舞,實際上,原始的《韶》舞,原本是一種狩獵後歡慶勝利的民眾性集體歌舞。當原始人狩獵歸來,向祖先獻上獵獲物,並狂歌勁舞之時,有人披上獸皮,有人戴著鳥羽,模仿鳥獸動作,在排簫聲中,鳳凰自天而降,舞蹈達到了高潮。主要伴奏樂器,是用竹管編排而成的樂器“排簫”,舞有九段九種變化,所以有“簫韶九成,鳳凰來儀”的說法。

歌頌禹治水有功的《夏龠》,創作過程是這樣的:禹時“勤勞天下,日夜不懈,——疏三江五湖注之東海,以利黔首(百姓)”;於是命皋陶作《夏龠》九成,以昭其功,“龠”即“排簫”,後來的“文舞”“左手執龠”“右手秉翟”,都是在這種舞蹈的基礎上發展的,我們似應把《鼓舞》、《乾羽舞》、《排簫舞》看作堯、舜、禹三位氏族首領的代表性舞蹈。

學術界歷來對有無夏文化有所爭論,據郭沫若意見:1.殷商之前中國當得有先住民族。2.此先住民族當得為夏民族。3.禹當得是夏民族傳說中的神人。4.此夏民族與古匈奴當有密切關係(《郭沫若全集歷史篇·夏禹的問題》)。

出土的樂舞文物資料,可以證明為夏代的,並以此可以想見夏代的樂舞情況。如1980年在山西臨汾地區襄汾縣陶寺出土的文物屬新石器時代晚期的龍山文化,約在公元前4300餘年,相當夏代。出土的樂器和舞蹈道具共三件:土鼓、鼉鼓、特磐,同時出土的還有龍盤一件。傳說夏人始創社祀祭壇,有禮器祭器,可以想見夏代樂舞文化。

記載

在中國雲南、廣西、貴州、內蒙、新疆、西藏、四川、甘肅、黑龍江等地區都發現過古老的岩畫,有的岩畫中有樂舞場面。

.

.甘肅嘉峪關市西北黑山石刻畫象中有一幅三十人舞蹈的畫面。表演者分上中下三層列隊橫排,有人雙手叉腰,有人一手叉腰,頭上都有尖長狀飾物,似雉翎。還有人持弓射箭,前面設有箭靶,有人作練武狀。從整個畫面看,可能是練武,也可能是習舞。在原始社會,部落之間戰爭頻繁,所以產生了帶鼓動和操練性質的軍事舞蹈。

廣西壯族自治區寧明縣花山崖壁畫中有遠古駱越民族(壯族祖先)的樂舞場面,舞蹈動作多是雙手上舉、兩腿叉開,舞姿粗獷有力。

這是甲骨文中求雨之舞的記載:

“庚午卜貞:乎(呼)〓舞,從雨?”(羅振玉《殷墟書契前編》6·26·2)

“壬申卜:多〓舞,不其從(縱)雨?”(黃濬《鄴中片雨初集》卷下40·5)“〓舞”之“〓”,多讀作征伐之徵,可能是一種武舞。甲骨文中的“舞”字作〓或〓,象一人手持牛尾或其他動物的尾巴舞蹈之形。

遺蹟

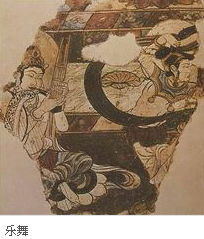

樂舞

樂舞四川成都市郊百花潭出土銅壺樂舞圖。此壺約為春秋末至戰國前期製品。通體用金屬嵌錯豐富的圖象。壺身以三條帶紋分為四層畫面,上有習射、採桑、狩獵、宴樂、武舞、水陸攻戰等圖象,反映了當時社會生活的若干側面。第二層宴樂場面中有兩人擊四件一組的編鐘(甬鍾),兩人擊五件一組的編磬。四人圖象下面有跽坐者吹笙(或排簫)。在編磬右側有兩人,執槌擊建鼓,四人執矛舞蹈。與此壺形制相近的還有一件傳世銅壺,其嵌錯圖象紋飾中有樂舞場面。有兩人擊四件一組的編鐘(甬鍾),一人擊五件一組的編磬,一人吹角(?),一人擊建鼓。整個樂隊在一套鐘磬架下面演奏,兩個支柱作怪獸狀。這兩件銅壺上的圖象均為生動的樂舞表演場面。

河南輝縣出土銅鑒樂舞圖。約為戰國製品。器物雖已殘破,但在質地極簿的碎銅片上發現有細如髮絲的紋飾,上有宴樂、狩獵、草木等畫面。中部房屋兩邊懸有編鐘、編磬。鍾為鈕鍾,共五件,由兩人演奏。磬也是五件,有三件清晰可見,由兩人演奏。演奏者雙手執槌,姿態優美。

浙江紹興三○六號戰國墓樂舞模型。在一銅質房屋模型內,有六人跽坐於地,其中四人演奏樂器。一人擊鼓,一人吹笙。一人膝上橫置弦樂器,雙手彈奏。一人膝上也橫置弦樂器,右手執一小棍,似在擊弦,另一手彈奏。另有兩人雙手交置於腹前,似為歌者。這是一座越國墓葬,此屋屋頂上豎立圖騰柱,柱上端蹲一隻鳥。屋內人物可能是在進行與祭祀有關的奏樂活動。

特點

《禮記》中的鼓譜。周代以來,宴享賓客時,常舉行各種競技遊戲,如投壺即是其中一種。漢代畫像石中有“投壺”圖象。在投壺活動中,有“投壺禮”,還要演奏鼓樂。《禮記·投壺篇》中記錄了兩段鼓譜。鄭玄註:“此魯、薛擊鼓之節也。圓者擊鼙,方者擊鼓。古者舉事,鼓各有節,聞其節則知其事也”。鼓在古代樂舞和社會活動中占有重要的地位。凡神祀、社祭、鬼享、軍事、宴樂等場合都使用鼓,也就是鄭玄所說的凡要“舉事”,必以擊鼓為號令。此“鼓語”是魯、薛兩國所用,其圓形符號為擊鼙鼓,鼙鼓是一種用於軍旅的小鼓;方形符號為擊大鼓。此譜沒有標註時值長短的符號,尚難演奏,但它是文獻所載,年代最早的打擊樂譜。

沂蒙地區有燦爛的樂舞文化。自春秋的“夷狄之樂”、漢代“百戲”、唐代“樂舞”、宋代“舞隊”、至明清的“秧歌”,不同形式與風格的民間舞蹈,經歷數十個朝代風雨的洗滌和沖篩,保留下來的已成為民間傳統舞蹈的精髓。其中龍燈扛閣在全國獨樹一幟。早在150多年前,龍燈、扛閣就流傳在河東區九曲鎮三官廟村一帶,是一種將民間的龍舞和扛閣結合在一起表演的廣場舞蹈,粗獷奔放,氣勢恢弘。過去用於祭祀和求雨,抗日戰爭、解放戰爭時期,龍燈扛閣參加歡迎八路軍、解放軍、慶祝勝利的活動,成為喜慶節日不可缺少的娛樂項目。龍燈、扛閣的舞龍者為青壯年,有兩組輪番上場,每組10人(或14人),1人擎珠,9人分執龍頭、龍尾、龍身;8付扛閣由16人表演(8個人成人為“下扛”,4個兒童為“上扛”),多扮成神話故事如《八仙過海》中的人物形象。

撲蝴蝶是沂蒙地區另一種極具特色的廣場舞蹈。其中臨沭縣韓村鎮李介前村的表演遠近聞名。該村的表演隊伍龐大。每逢春節至正月十五,他們不僅在本村,還經常到鄰村和縣城獻藝。參加表演的多則百餘人,少則幾十人,男女成隊而舞,表現了青年人對美好生活的嚮往和對家鄉的讚美之情。在烽火硝煙的戰爭歲月里,撲蝴蝶對宣傳黨的方針政策、推動“減租減息”、“土地改革”、“動員參軍”、“交送公糧支援前線”等工作起到了極大的推動作用。十字路鎮的耍馬燈、峨莊的舞蹈大竹馬也是盛名遠揚。

發展歷史

.

.隋、唐兩代是中國樂舞藝術發展的鼎盛時期,唐代宮廷設定了各種樂舞機構,如教坊、梨園、宜春院、太常寺等,其中的樂工、歌舞藝人多達數萬人。士大夫階層和豪富之家還有很多能歌善舞的官伎、舞伎。這些人中間集聚著大批優秀的藝術人才,他們以自己的聰明智慧和辛勤勞動獻身於藝術創造,將樂舞藝術推向中國封建社會的高峰。我們從敦煌壁畫以及各地唐墓出土的樂舞俑即可看到豐富多采的樂舞形象。220窟是初唐時期最有代表性的洞窟,窟中的樂舞圖是馳名中外的壁畫傑作。畫面上的

大唐樂舞

大唐樂舞樂隊規模宏偉,奏樂者形象生動逼真,好像使人們傾聽到優美、明朗的鏇律,觀賞到急遽騰鏇的舞蹈、歌舞表演。

這個時期的樂舞畫面一般都在經變故事壁畫的中下部,幾乎在所有佛座前面都繪有伎樂歌舞的場面,中間有舞伎婆娑起舞,兩邊有樂隊管弦齊鳴。畫面結構謹嚴、對稱均勻、色彩絢麗。畫中的人物形象雖然都是西方淨土中的“菩薩伎樂”或神仙境界中的“天宮伎樂”、“飛天伎樂”、“天王伎樂”,卻都以神化和誇張的藝術形式曲折地反映著隋唐宮廷和富貴人家的樂舞情景。舞者的舞姿非常新穎別致,有爽朗、敏捷的健舞,舒緩、溫柔的軟舞,托盤散花的飛天,足踏蓮花的童子等各種姿態。由於西域傳入的曲項琵琶盛行於世,壁畫中出現了眾多舞琵琶的形象,如懷抱琵琶、側身倒彈、昂首斜彈、背身反彈等。這在172窟(盛唐)、112窟(中唐)、12窟、196窟(晚唐)都有所見。反彈琵琶舞伎是擅長舞蹈的奏樂之神,它是以現實生活中音樂、舞蹈藝術的高度發展為依據,由畫工們創造出來的樂舞結合的完美典型,富於強烈的藝術感染力,令人嘆為觀止。壁畫中還有很多奏樂飛天和奏樂舞伎,如橫笛飛天、排簫飛天、拍板飛天、羯鼓飛天、五弦飛天、箜篌飛天、腰鼓舞伎、答臘鼓舞伎等,都是當時各種樂器演奏技巧高度發達的藝術化的反映。樂舞壁畫中各種樂隊的組織形式、奏樂者人數、樂器品種、排列順序也豐富多變,畫面上還有文獻中失載、一時難於命名的各種樂器。總之,隋唐樂舞壁畫是一所有待深入探索和發掘的古代藝術寶庫。

唐代有《破陣樂》,原名《秦王破陣樂》,是歌頌唐太宗李世民的武功的。貞觀元年(627)唐太宗命呂才等人創作,由一百二十人披甲執戟表演。此為表現戰陣的樂舞,音樂粗獷雄壯。伴奏樂器以大鼓為主。表演時聲勢浩大,所謂“發揚蹈厲,聲韻慷慨”(《舊唐書·音樂志》)。敦煌莫高窟217窟北壁“未生怨”壁畫中有一習武的畫面,共十人,一方五人執矛,一方五人執盾,作搏鬥姿態,似為《破陣樂》或與此相類似的題材的舞蹈。日本尚保存有敦煌寫卷的《秦王破陣樂》曲譜,相傳是唐代石大娘所演奏的五弦琵琶譜。

現今情況

沂蒙地區有燦爛的樂舞文化。自春秋的“夷狄之樂”、漢代“百戲”、唐代“樂舞”、宋代“舞隊??蹈,經歷數十個朝代風雨的洗滌和沖篩,保留下來的已成為民間傳統舞蹈的精髓。其中龍燈扛閣在全國獨樹一幟。早在150多年前,龍燈、扛閣就流傳在河東區九曲鎮三官廟村一帶,是一種將民間的龍舞和扛閣結合在一起表演的廣場舞蹈,粗獷奔放,氣勢恢弘。過去用於祭祀和求雨,抗日戰爭、解放戰爭時期,龍燈扛閣參加歡迎八路軍、解放軍、慶祝勝利的活動,成為喜慶節日不可缺少的娛樂項目。龍燈、扛閣的舞龍者為青壯年,有兩組輪番上場,每組10人(或14人),1人擎珠,9人分執龍頭、龍尾、龍身;8付扛閣由16人表演(8個人成人為“下扛”,4個兒童為“上扛”),多扮成神話故事如《八仙過海》中的人物形象。

影響

樂舞

樂舞詩歌與音樂、舞蹈從來密切相關,早在《樂記》中已經明確指出:“詩,言其志也;歌,詠其聲也;舞,動其容也:三者本於心,然後樂氣從之。”因此,樂舞的興盛直接影響到唐詩的發展自不言而喻。考察這一影響似應從詩人和詩作兩方面著眼,就詩人方面而言,一是指詩人可借樂舞以抒情。抒情原是樂舞的本質,所謂“情動於中而形於言,言之不足故嗟嘆之;嗟嘆之不足故詠歌之;詠歌之不足,不知手之舞之足之蹈之也。”(《毛詩序》)樂舞的發達,尤其是與唐人生活的密切聯繫,自然使詩人多了一條有力的抒情渠道,前引李白等借樂舞以抒發逸興壯志諸例即是一個證明。此外,一些詩人還透過樂舞興盛的某些現象表達自己對國事的關切,如《胡鏇舞》是從西域傳入的,又有急速輕盈鏇轉的特點,加之安祿山、楊貴妃善舞《胡鏇》,詩人便藉以抨擊玄宗的荒淫誤國。如白居易《胡鏇女》詩中說:“……祿山胡鏇迷君眼,兵過黃河疑未反。貴妃胡鏇惑君心,死棄馬嵬念更深。”元稹同題作也嘆道:“寄言鏇目與鏇心,有國有家當共譴。”二是大量外來樂舞使詩人大開眼界,耳目一新,提高並豐富了他們的藝術鑑賞力和表現力。這方面以生活在西北邊疆多年的岑參為最突出,生性好奇的詩人對充滿異域情調的自然風物和風俗人情都產生了濃厚的興趣,其中也包括樂舞,他為之如醉如痴,百看不厭,而且每一次都獲得新的感受,自雲“翻身入破如有神,前見後見回國新”(《田使君美人如蓮花舞北鋋歌》)。這樣,他從中得到的便不只是樂舞藝術所帶來的審美快感,更有對與中原樂舞的柔美婀娜迥然不同的矯健剛勁之美的深刻體驗。這一體驗對於詩人感受與表現粗獷雄渾的塞上生活是有助益的。其他如白居易、無稹等人,儘管未能完全擺脫貴華賤夷傳統觀念的影響,對西域樂舞的傳入與盛行頗有微詞,但對樂舞藝術本身還是表現出極大的熱情,不僅作詩為之傳神寫照,為後世留下了極為珍貴的樂舞研究資料,而且為其藝術魁力所征服,情不自禁發出讚嘆。如稱讚《胡鏇舞》疾轉如飛,使人眼花繚亂:“萬過其誰辨終始,四座安能分背面。”(元稹《胡鏇女》)“人間物類無可比,奔車輪緩鏇風遲。”(白居易《胡鏇女》)從精妙絕倫、出神入化的樂舞表演中,詩人們顯然得到了豐富的藝術滋養。

從詩作方面來說,樂舞的影響也是顯而易見的。首先,它擴大了唐詩的題材,開闢了唐詩中的新境界,大量樂舞詩成為唐代詩國中一枝別具風姿的奇葩。其次,相當一批樂舞詩達到很高的藝術水平,特別是其中的傑作,如杜甫《觀公孫大娘弟子舞劍器行》、岑參《田使君美人如蓮花舞北鋋歌》、李端《胡騰兒》、白居易《霓裳羽衣歌》、李賀《公莫舞歌》等,與其他題材中的名篇佳作相比,毫不遜色,同樣是唐詩寶庫中熠熠閃光的瑰寶,對繁榮唐詩功不可沒。關於這一點,限於篇幅,筆者將另作論述。在此就不再展開了。

![樂舞[舞蹈] 樂舞[舞蹈]](/img/0/911/nBnauM3X1MTN0MDO4EzMzUTO5MTM5YDO2kDNyQTNwAzMwIzLxMzL0MzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg)