基本信息

曾卓

曾卓筆 名: 柳紅、馬萊、阿文、方寧、方萌、林薇等性別: 男

出生年月: 1922——2002.4.10

民 族: 漢族

生平介紹

曾卓

曾卓1955年受胡風案牽連,被捕入獄。1957年因病保外就醫。1959年下放農村。1961年調任武漢人民藝術劇院編劇。1979年底平反,調回武漢市文聯工作。出版的詩集有《門》、《懸崖邊的樹》、《白色花》(合集)、《老水手的歌》等,其中《老水手的歌》獲全國第二屆優秀新詩詩集獎。所著散文集有《痛苦與歡樂》、《美的尋求者》、《讓火燃著》、《聽笛人手記》等,其中《聽笛人手記》獲新時期全國優秀散文(集)獎。還有詩論集《詩人的兩翼》、劇作集《處女的心》等。詩歌真誠樸素,飽含情感,特別是在逆境中堅持創作,如《懸崖邊的樹》、《有贈》等,沉鬱中透露著剛毅,在孤苦中表現積極向上精神。

1939年開始發表作品。已出版詩集《門》、《懸崖邊的樹》、《老水手的歌》、《曾卓抒情詩選》;散文集《美的尋求者》、《讓火燃著》、《聽笛人手記》。1994年,出版《曾卓文集》3卷。原擔任湖北省作家協會副主席,武漢市文聯副主席。現任中國作家協會理事,武漢市作家協會名譽主席。

2002年4月10日因病逝世,他臨終遺言是:“我愛你們,謝謝你們”,“這一切都很好,這一切都很美”,“我沒有被打敗!”

大事年表

1922年生於武漢,祖籍黃陂,是抗日救亡浪潮中成長起來的一代詩人之一。

14歲開始寫作,16歲加入中國共產黨。17歲正式發表作品。

流亡重慶時,與鄒荻帆、綠原等人組織了在詩壇產生較大影響的“詩墾地社”,出版過《詩墾地叢刊》。

1947年從中央大學歷史系畢業後,在漢口大剛報編副刊《大江》。當時有人說:“《大江》是武漢的一點光。”

解放後,曾任《長江日報》社副社長、市文聯副主席。

1958年捲入胡風案,1979年平反。

融入時代

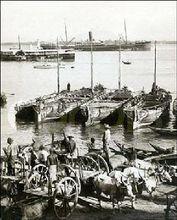

解放前的漢口碼頭

解放前的漢口碼頭曾卓祖籍黃陂,1922年3月5日生於漢口,四歲時,不到25歲的母親遭遺棄,曾卓隨母親和祖父母一起生活。母親的不幸,早早便給曾卓幼小的心靈蒙上陰影。6歲時上漢口“六小”,開始接觸中外兒童讀物,國小期間在老師的幫助下發表了幾篇作品,從此對寫作產生了興趣並狂熱地喜愛文藝,加入了由高年級同學和進步青年組成的讀書會,正在興起的抗日救亡浪潮和魯迅的思想開始影響他。

1936年,年僅14歲的曾卓寫作了他的第一首詩《生活》,他在詩中寫道:“生活像一隻小船,航行在漫長的黑河。沒有槳也沒有舵,命運貼著大的漩渦。” 15歲時抗戰爆發,曾卓立刻被時代的洪流吸引住了。他參加讀書會,投入“一二九”運動的浪潮,成為武漢市“民族解放先鋒隊”的第一批成員。後被學校開除,被迫離開故鄉,又輾轉到重慶,一邊讀書,一邊參加抗日救亡運動。火一樣的青春,火一樣的鬥爭,熔煉了曾卓火一樣的詩情。1939年到1943年,他的詩歌創作進入了第一個高潮期,成為當時靳以編的進步刊物《文群》的經常投稿者,並形成抗日戰爭和解放戰爭時期國統區最重要的抒情詩流派,他們的詩伴隨著人民熬過民族的苦難,像子彈一樣射向反動統治。

曾卓在重慶的八年,有兩件事對他產生了終生影響。一是在戰火離亂之際,母親在敵人的鐵蹄蹂躪之下不知所終。母親遭逢的雙重不幸,使曾卓一生對母親充滿了懷念;而他的性格、情感也因之深受影響。一是在重慶結識了鄒荻帆、綠原、姚奔、史放、馮白魯等青年,自籌資金創辦了在時代特徵、藝術追求上都與胡風編的《七月》、《希望》相近的詩刊《詩墾地》,並在鄒荻帆陪同下兩次拜見胡風。“簡單的交往,幾乎影響了我一生”,這個影響,是使曾卓的詩歌創作擺脫了臧克家、何其芳的影響轉而深受艾青等“七月派”詩人的影響,同時接受了胡風的文藝思想,使他的詩風轉變,寫出了一些為時代而歌的優秀詩篇,如《門》、《來自草原的人》、《母親》、《鐵欄與火》、《有贈》等等。

讚美生活

曾卓說過:“我知道,讀者是不能欺騙的。他們首先區分真詩和非詩,然後才區分好詩和不好的詩。”

曾卓詩的感情是真摯的,形象是鮮明的,並且都有著濃厚的歷史感和時代感,都融合著一種堅強、無私無畏、真誠、坦蕩的人格力量,引起讀者廣泛的聯想和強烈的共鳴,從而進入人們的心靈。

曾卓筆跡

曾卓筆跡曾卓不僅僅是一位卓然有成的詩人。他深邃的思想、優美的文筆、充沛的激情和豐富的生活經歷,也使他成為一位獨具一格的散文家。進入二十世紀80年代後,他陸續出版了幾部散文集,這些集子體現了曾卓的美學理念和藝術追求,其中最有代表性也最有影響的是上海文藝出版社出版的《聽笛人手記》。在這部書中,他著眼現實生活,以詩人的眼光選讀外國文學作品,以詩的語言複述那些令他感動和深思的故事,敞開胸襟展示他的讀後所得,並將之提煉成啟人心扉、充滿詩意的哲理。有人這樣評價這本書:“你讀著書,仿佛總有四個字如森林精靈扇動兩翼:熱愛生活”。

曾卓對前蘇聯作家巴烏斯托夫斯基尤其推崇有加,他對巴氏的評價是可以移用來評價曾卓的:他是一個生活的讚美者。

《聽笛人手記》也被視作一部風格獨特的詩化的書話,在文體的創新上也是有借鑑意義的,因而這部書也一直是藏書愛好者追捧的目標。

人間大愛

哲人說“風格即人”,曾卓的作品與人也是一個完美的統一體,一點沒有違拗和相悖,他的作品總給人“帶來溫暖和美感”,與曾卓熟悉的人都知道,曾卓正是常常使朋友們感受到溫暖和美感的。他寬厚,胸懷博大;他溫情,待人以誠。他跟誰都談得來,因此他有許多朋友。知名不知名的文藝圈中人就不說了,武昌青龍巷待業在家的藏書愛好者、漢口常碼頭汽運公司的普通職員、濱江蔡鍔路開書店的年輕老闆、鄂西北新華書店的員工,都可登其堂入其室,跟他促膝而侃。

對老年作家的後事包括子女的事,他也總是給予無私的幫助。老朋友鄒荻帆身後留下一部小說《苦澀的羅曼史》,也是他四處張羅銷售。

一個並非文壇中人的習作者,有意採訪全中國健在的“七月派”詩人,追尋歷史的煙雲,曾卓熱心地介紹聯繫並指導。而這個習作者不論走到哪裡,曾卓的朋友對曾卓的稱道都是一致的。曾卓及其朋友們的幫助,使他完成了“七月書旅”的系列採訪並形諸於文字,得到了好評。

曾卓在確診病情之後,仍以近八十歲的高齡西登武當、南遊海南。病魔摧殘從未使他低頭,前往探視的人總聽得到他的笑聲甚至歌聲。只有曾卓這樣對世界充滿愛意的人,才能在彌留之際說:這一切都很好,這一切都很美!也只有曾卓這樣對世人滿懷情誼的人,才會在人生謝幕的時候說:我愛你們,謝謝你們。

詩評家張永健教授認為,在眾多有影響的老詩人之中,曾卓不以高產著稱,卻能寫出讓人百讀不厭的優質詩篇。“有人說,曾老是武漢的良知,湖北的良知,乃至是中國詩壇的良知。這話是一點都不誇張的。曾老的一生代表了中國一代知識分子的人格和品德。他的人生道路是坎坷的,性格是倔強的,理想是遠大的,情感是火熱的,成就是輝煌的。”

曾卓2002年4月10日去世後,仍榮獲國際華人詩會當代詩魂金獎(2003年)。

主要作品

文集

《曾卓文集》(三卷本,2004年長江文藝出版社)

詩集

《門》(1944年詩文學社);《懸崖邊的樹》(1981年四川文藝出版社);《老水手的歌》(1983年黑龍江人民出版社);《曾卓抒情詩集》(1988年中國文聯出版公司);《給少年們的詩》(1990年湖北少年兒童出版社)

散文集

曾卓散文集

曾卓散文集《痛苦與歡樂》(筆名柳江,1951年武漢通俗讀物出版社);《美的尋求者》(1981年寧夏人民出版社);《讓火燃著》(1982年長江文藝出版社);《聽笛人手記》(1986年上海文藝出版社);《在大江上》(1992年湖南文藝出版社);《美的尋求者》(1998年山西教育出版社);《笛之韻》(2000年武漢出版社);《曾卓散文選》(2004年上海文藝出版社)

詩論集

《詩人的兩翼》(1987年北京三聯書店);《聽那美麗的笛聲》(1999年湖北少兒出版社)

文學短論

《在現有的基礎上向前》(1951年武漢通俗讀物出版社)

兒童小說

曾卓文集

曾卓文集《小魯賓遜的一天》(1945年重慶建國出版社) 戲劇

獨幕劇《同病相憐》(收入《處女的心》戲劇集中。1946年上海文光出版社出版); 改編話劇《莫扎特》(1980年先後發表於《長江戲劇》和《廣州文藝》);多幕話劇《江姐》等。

作品欣賞

大森林有一個大神秘

踏著枯枝、落葉、青苔走進一個原始大森林

曾卓

曾卓我的心輕輕顫慄起來

——呵,走進了一個大神秘高高樹梢上流動的風聲烘托出沉重的寂靜

濃蔭中漏下的閃閃爍爍的光點襯顯出幽深的黑黝

參天的粗壯的大樹

低矮的交錯的小樹

猙獰的怪石

野獸的足跡

偶然一滴水珠落在頭上忽然一聲巨鷹的長唳

……驚愕中,又沉醉於樹木的氣息,泥土的氣息滿目雜亂

又多么和諧

時間凝固

又處處布滿生氣

它古老而又年輕

經歷過多少世紀

經歷過多少風雪雷電

它永遠屹立

我走著,不知道

是在走向原始還是走向未來我站住,不敢走進

森林的海的漩渦深處

一切浮躁被洗淨

一切哀樂被拋置

肅穆、寧靜、莊重……種種感覺從胸中升起

我卻難以表達

那使我的心顫慄的大神秘

斷弦的琴

將我的斷弦的琴送你

從此不願再彈奏著它

在你明月照著的綠窗前唱一支小夜曲

因為我不願

讓時代的洪流滔滔遠去卻將我的生命的小船

系在你的柔手上

擱淺於愛情的沙灘

我知道要來的

是怎樣難忍的痛苦

但我仍以手

扼窒愛情的呼吸

花 瓶

是什麼力量驅使著

這與根分離的花苞

在這花瓶中開放?

可正是這力量敦促我們

開放在這從永恆的大樹上

砍下的歷史的枝椏上?

讀者評註

本段為讀者對《曾卓文集》的書評,編者注

曾卓先生的《聽笛人手記》里,有好幾篇文章是談前蘇聯老作家康·巴烏斯托夫斯基的。其中在《美的尋求者》一

文里,曾卓說道:

曾卓的好友詩人綠原

曾卓的好友詩人綠原他不以藝術為神明,他是一個生活的讚美者。只是,他如此的善良而溫情,以至血與火、人世的紛擾和苦難,似乎是他柔和的心所無力承擔的,因而往往為他所無視或迴避。他所追求和喜愛的,是他的心所能感應的東西,而他的心是過於柔和了。他的作品單純、明淨,有著詩意,然而在題材的選擇上就有了很大的限制。他尋求美、發現美和歌頌美,在他的標準和他能達到的範圍內。在這篇文章里,曾卓還寫到,巴烏斯托夫斯基不是一個偉大的作家,但他作品中的某些素質,卻正是我們的許多作品中所缺少,然而應該具有的,如對生活的美的追求,對生活的永遠的激情……

曾卓曾多次坦率地承認,他對巴烏斯托夫斯基是“有所偏愛”的。他認為巴氏的作品幫助我們加深了對於生活的愛。當然,曾卓也十分喜愛那些深刻地反映了現實的作品,它們往往也達到了詩的高度,但比較起來(這或許也與個人的氣質有關),他是更喜歡巴烏斯托夫斯基的“小說形式的詩篇”,如《一籃樅果》、《夜行的驛車》、《雪》和《雨濛濛的黎明》等等。他覺得,正是由於巴烏斯托夫斯基有著美好的心靈,而又將自己的激情融合在作品裡,再加上他的美麗清新的文筆,因而他的作品便有著巨大的藝術魅力,讀後使人感到一種難言的喜悅,一種輕微的心的顫動……

我讀曾卓的作品,總會聯想到他所偏愛的巴烏斯托夫斯基。曾卓稱巴烏斯托夫斯基是一位“美的尋求者”,其實曾卓自己半個多世紀以來的人生履歷和藝術追求,也正是不停地探索和尋求著美,以及美的孿生姊妹真與善的過程。曾卓曾引用過《一籃樅果》里的主人公、挪威著名作曲家愛德華·葛利格對那個守林人的女兒達格妮·彼得遜那番心聲的表白,認為它:“正是巴烏斯托夫斯基自己向年輕的一代說的話,從這中間既可以感受到他的心靈,也可以看出他的風格”。其實也不妨視為曾卓的心聲:

你像太陽,像柔和的微風,像清晨一樣,你心靈中開放出一朵白色的花,使你身上充滿了春天的芳香……我經歷過,見識過,而且也懂得生活;不管誰對你講什麼話,永遠要相信生活是美妙的珍貴的東西。我是一個老人,但是,我把我的工作,我的才能,我的生命都獻給了青年……我毫不吝惜地獻出了一切,因此,也許我比你更要幸福一些。

是的,毫不吝惜地獻出一切,把自己的青春、壯年乃至老年的工作和才能,真誠地、毫無保留地獻給自己的生活著和熱愛著的時代與人民,這也正是老詩人曾卓畢生的原則和一貫的風格,同時也是他在年老之時感到“也許我比你們更幸福一些”的原因之一,即便這幸福和歡樂是用無數的痛苦換來的。

友人回憶

劉緒貽

在近期的閱 讀和寫作中,曾經幾次涉及我和著名詩人曾卓的交往情況。緬懷故人的深切情懷,難以忘卻的愧疚心情,促使我禁不住寫下這篇回憶文章。 (一)

曾卓原名曾慶冠,是我黃陂縣的小同鄉。我1913年5月13日出生於黃陂北鄉農村,他1922年3月5日出生於漢口,彼此原不相識。雖然解放前我們互有所知,但見面與接觸卻是在解放以後。

曾卓4歲時,他的父親以反對包辦婚姻為由,遺棄了他的母親。他認為極不公平,非常同情他的母親,從而激起了他同情弱勢者的正義感。6歲時進入武漢市第六國小讀書,曾在老師幫助下,在當時報紙的兒童副刊上發表過幾篇文章,從此熱愛文藝。1934年考入武漢市男一中就讀,當時中國受帝國主義的侵略,已近90年,到1931年"九·一八"事變後,亡國之禍迫在眉睫,而蔣介石的國民黨政權堅持不抵抗政策,引起廣大人民、特別是知識分子的激憤。中國共產黨則旗幟鮮明地提出了抗日救亡的主張,在1931年9月20日發表了《中國共產黨為日本帝國主義強暴占領東三省事件宣言》。到1935年,又在《八一宣言》中正式提出"停止內戰,一致抗日"的口號。同時,還在原有進步學生組織的基礎上,在廣大學生民眾中迅速擴建以抗日救亡為主旨的各種組織,並於1935年掀起席捲全國的"一二·九"學生運動。在這種火熱浪潮中,一向正義感很強並已受到魯迅思想影響的曾卓,很自然地結識了一些高年級的進步同學,參加了他們組織的讀書會,並於14歲時,在漢口《時代日報》發表"生活"一詩,認為"生活像一隻小船,航行在漫長的黑河。沒有槳也沒有舵,命運貼著大的鏇渦"。15歲時,成為武漢市"民族解放先鋒隊"的第一批成員。由於積極參加抗日救亡活動,曾被學校除名,轉入黃崗正源中學就讀,並在當地抗日熱情的感染、鼓舞下,經地下黨人介紹,1938年3月參加了中國共產黨,時年16歲。

同年武漢淪陷前,曾卓流亡到重慶,考入復旦中學,參加了進步同學的組織"吼聲劇團"和"復活社",並任黨支部的宣傳委員。1939年,他為即將前往延安的同學寫了一首題為《別》的詩,發表在進步文學家、復旦大學年輕教授靳以主編的《國民公報》副刊《文群》上。靳以很讚賞這首年輕人的詩,發表時還寫了短文予以評論。此後,靳以還到曾卓的宿舍看望他,使他受寵若驚。1940年,曾卓結識了著名年輕詩人鄒荻帆。他們和綠原、姚奔、史放、馮白魯等人組織"詩墾地社",出版《詩墾地叢刊》,得到靳以的大力支持,定期將《文群》的版面讓給"詩墾地社"發表詩作。

在當時的陪都重慶,由於《文群》堅持出版了4年500餘期,而且常刊載巴金、艾蕪、曹禺、胡風、艾青、何其芳、臧克家、陳荒煤、劉白羽、蕭紅等名家的作品,在抗戰時期文藝界聲望卓著。曾卓的詩作屢見於《文群》,讓更多的讀者了解到了這個年輕詩人的名字。1939年冬,他的詩"門"在重慶《大公報》發表,詩的主旨在於說明進步文學之門決不會為叛逆者打開。《大公報》記者謝貽征對此詩倍加讚賞,並撰文稱讚作者為"少年雪萊"。自此以後,曾卓聲名鵲起,開始嘗試詩歌以外的多種文學形式,投稿範圍也逐漸擴大,。1940-1943年間,在重慶、桂林、昆明等地的進步報刊上發表了一批詩歌、散文及其他文藝作品,並於1944年出版了第一部詩集《門》。這一時期,是曾卓文藝創作的第一個高峰。有人評價,曾卓和一批與他共同成長於抗日戰爭時期的詩人,形成了抗戰期間和解放戰爭時期國民黨統治區最重要的抒情詩流派,他們的詩伴隨著人民熬過的苦難,像子彈一樣射向反動統治。

1943年,曾卓考入中央大學歷史系,1947年畢業。在此期間,他不顧國民黨特務的監視,積極組織"桔社"、"中大劇藝社",定期出牆報;參加過艾青、田間詩歌朗誦會,演出過夏衍的《上海屋檐下》,老舍、宋之的合編的《國家至上》,契訶夫的《求婚》,以及魯迅的散文詩劇《過客》;還於1944-1945年編輯《詩文學》。畢業後,他回到武漢市主編《大剛報》文藝副刊《大江》,刊登進步作品,有人稱這份副刊為"武漢的一點亮光"。

1949年5月16日武漢解放,1950年,曾卓曾任教於湖北省教育學院和武漢大學中文系;1952年,任《長江日報》副社長,並當選武漢市文學藝術界聯合會(文聯)常務副主席、文協副主席。

不幸的是,1955年曾卓捲入胡風案,同年6月被捕入獄,度過了兩年極度艱難和孤寂的牢獄生活。1957年保外就醫,1959年下放農村。1961年,在國家"調整、鞏固、充實、提高"的政策實行後,政治氛圍比較寬鬆,曾卓才得以調任武漢市人民藝術劇院任編劇。1962年,毛澤東在中共中央政治局召開的"北戴河會議"上重提階級鬥爭,稱"階級鬥爭要年年搞、月月搞、天天搞"。在此背景下,剛恢復創作僅一年的曾卓再次被閒置一旁。"文革"中,他又被下放到農村勞動改造,接著被關進"牛棚"。幾年後,他調回武漢話劇院(註:武漢人民藝術為劇院1968年改稱武漢話劇院)做勤雜工,直到1979年才得以平反。

在1955-1979這漫長的25年中,曾卓雖然處在極端屈辱與艱難、苦澀而無奈的困厄環境中,但他始終保持著自尊、真誠、堅毅和信念。有人用"好人"概括地評價曾卓,說他"總是彬彬有禮,溫文爾雅,真誠善待每一個人(包括有負於他的人)"。同時,他並未被命運扼殺,心中的波濤仍然洶湧翻騰,創作的激情像地下火一樣,在岩石下熊熊燃燒;他抓住每一個可能的機會,聽從自己內心的原則,進行著各種隱蔽和公開的創作。

比如,從1955年下半年起,他在獄中口占了30餘首懷念童年、嚮往光明和自由的詩作。1961年,他寫了很成功並獲得國家文化部副部長夏衍肯定的話劇《江姐》和著名情詩"有贈"。1970年《懸崖邊的樹》一詩,更是好評如潮。此外,這期間他還寫了話劇《清江急流》,被改編為廣播劇並獲得一等獎的劇作《莫扎特》和兒童多幕劇《誰打破了花瓶》等。

1979年平反以後,曾卓重返武漢市文聯工作,後當選中國作家協會湖北分會副主席、中國作家協會第4屆理事,第5、6屆全國委員會委員,武漢市作家協會名譽主席,並迎來了他文藝創作的第二個"青春期"。從1981年起,他陸續出版了包括詩集《老水手的歌》(1983)、散文集《聽笛人手記》(1986)和詩論集《詩人的兩翼》(1987)在內的10餘部作品。

從少年時期開始寫詩,到老年仍不懈地進行創作,曾卓留下了一批"凝練自然,富於哲理,感情深沉而真摯"的文藝作品。他的詩作既紮根於中國的現實土壤,具有濃厚的歷史感與時代感,又飽含著"對大地的愛,對生活的愛、對人民的愛"以及"對詩(藝術)的愛"。他的散文也獨樹一幟,思想深邃、文筆優美、感情充沛。雖然曾卓見證了母親和祖國的苦難,也親歷了離合無常、蒙受冤屈、荊棘密布的人生道路,但他的作品裡難見消沉和絕望,卻始終充滿面對命運時無所畏懼的堅強信念和真誠坦蕩的人格力量。這些作品直達讀者的心靈深處,激起不同時代、不同年齡的人們的聯想和共鳴。曾卓的創作卓然而立,生命力持久,深受民眾的認可和喜愛。他的《懸崖邊的樹》被譽為"受盡折磨而又壯心不減的中國知識分子"的形象寫照,在全國廣為傳誦;1983年,《老水手的歌》獲得全國第二屆詩集獎;1988年,《聽笛人手記》獲得新時期全國優秀散文獎;2002年4月10日去世以後,曾卓仍榮獲國際華人詩會當代詩魂金獎。

人們對曾卓的一生普遍作出了高度的評價,正如張永健教授所言:"有人說,曾老是武漢的良知,湖北的良知,乃至是中國詩壇的良知。這話是一點都不誇張的。曾老的一生代表了中國一代知識分子的人格和品德。他的人生道路是坎坷的,性格是倔強的,理想是遠大的,情感是火熱的,成就是輝煌的。"

(二)

我與曾卓都是黃陂縣人,家庭背景大同小異,1929-1938年間,除很短的時間以外,都在武漢市生活和學習;1940-1944年間,都在重慶生活和工作。為什麼彼此毫不相知,毫無接觸呢?我以為,主要的原因是:我們青少年時代所處的環境有異,因而所走的道路不同。我初入學讀書時,是在"五四運動"的前一年,那個時候中國還沒有中國共產黨,因此在後來我受教育的過程中,我的知識生活和思想是受以胡適為代表的知識界的薰陶和制約的,是在這個圈子裡孕育而成的。曾卓進國小時,中國共產黨成立已七年,在知識界的影響已經相當的深刻,曾卓的知識生活和思想是在中共的意識形態和魯迅思想的影響下孕育而成的。"道不同,不相為謀",彼此無緣相知相識,合乎常情。

從1946年起,因各種原因,我已逐漸傾向於中國共產黨,到1947年9月,我在武漢大學執教後,在教學和科學研究工作中已經明顯地體現出這種傾向性;1949年初,又以中國共產黨外圍組織成員身份參加了黨的地下工作。曾卓1947年在中央大學畢業後,回武漢市任《大剛報》副刊《大江》的主編。在時代潮流的激盪中,彼此已逐漸相知,甚至同氣相求,同心相勵,但仍緣慳一面。大約是在1953年4、5月間,我以特邀代表的身份,列席武漢市黨員代表會議。曾卓作為正式代表,當時已有15年黨齡,但他卻不以老資格自居,積極熱情地、謙和誠懇地和我這個列席的代表接近、交朋友。我雖未明言,心裡是非常感激的。自此以後,我作為武漢市總工會的宣傳部長,他作為武漢市文聯的常務副主席,雖然在工人文藝運動這個問題上有些不同的意見,但我們的關係一直是"和而不同"的。

然而"天有不測風雲",1955年,在毛澤東煽起的"左"傾思潮下,曾卓被強制塞入胡風反革命集團案入獄。我當時任武漢市總工會宣傳部部長,因職務關係,不得不表態,對他進行批判鬥爭;同時,我與曾卓對文藝工作的看法存在一些分歧。在我看來,中國傳統知識分子的文藝創作和文藝思想大都是有些脫離勞動、脫離實際、脫離民眾的;曾卓的文藝思想還沒有完全擺脫這種不良傳統的影響,胡風就曾批評他的小資產階級情調比較濃厚。在這種情況下,我於1955年7月撰寫了一篇長文《揭露曾卓對於武漢市工人文藝活動的罪惡陰謀》,發表於《長江日報》,並被全國、省、市各級媒體轉載。雖然我寫這篇文章有上述兩點原因,但此文用語刻毒,而且過分上綱上線,污衊他是"胡風反革命集團的骨幹分子";他的言論都是公開發表過的,我卻稱之為"陰謀";強詞奪理地攻擊他"反對黨的文藝路線和破壞文藝團體之間的團結"等等。我寫此文時,已經多少意識到,我其所以這樣上綱上線,乃是為了表明,自己在緊跟毛主席反對胡風反革集團問題上立場堅定,心裡並不踏實。文章發表後,心裡更是常常感到不安,念及曾卓如此傾心地與我相交,我卻寫出這樣的文章對他進行攻擊,越想越是感到有愧。1979年他平反以後,歉疚之情多次促使我找機會向他當面致歉,但又始終勇氣不足,以致一再耽擱。

時隔40餘年,一個意外的機會出現。1997年,我主編並參加撰寫的《改革開放的社會學研究》一書出版,我和曾卓的一位共同朋友康惠農,知曉我的這種心情,就不和我商量,自作主張地以我的名義,將此書贈與曾卓。曾卓不了解內情,獲書後寫信感謝我,並告訴我說:"近年來常在報刊上讀到大著,文筆酣暢,思路清晰,見解精闢。可見精力仍旺盛,甚為欣慰"。接到他的信後,我又驚又喜。除暗中感謝康惠農君外,立即給他回信,向他談及1955年那樁不愉快公案,坦言40餘年來我心裡始終難以抹去的愧疚,和一直想當面向他表示歉意卻未能如願的心情。1998年2月15日,曾卓在回信中寫道:"50年代的舊事,不值一提。當時那樣的形勢,大家不能不說一些違心的話。所以,我是能理解,並不介意的。"接到此信後,我的心情比以往輕鬆了不少。特別是從以後我們的交往中,從我對他為人處世的更多了解中,我覺得他的這些話是出自肺腑的,是真誠的,是值得欽佩的。自此以後,我常想以某種方式對曾卓的大度與寬容表示我的敬意,但我雖才疏識淺,卻是一個不易以言語許人的人,久久未能如願。1998年5月29日,也是我們兩人朋友並了解我們關係的《長江日報》羅建華編輯,在該報召開的座談會上,有意邀請我和曾卓同時參加,使我們久別重逢,互傾積愫,彼此十分高興,我向他表示敬意的心情愈切。後來不記得是什麼時候,偶讀陸游詩詞,覺得兩位詩人有某種相似之處,於是賦七言律絕一首:

心有靈屏一點通,參商半紀喜重逢。

古今詩叟其誰似,野老丹心一放翁。

2001年6月5日,我將詩作抄寄曾卓,並拜託作家姜弘把拙著《黎明前的沉思與憧憬--1948年文集》轉贈給他。6月8日,曾卓覆信說:"承贈詩,感謝而又有愧。詩樸質情深,自有一種境界,只是我哪能高攀放翁。過去寫過一些不能稱是詩的詩,只是表達一些個人的感受和情懷,老來多病,只有擱筆了,但還有一點憂國憂時心耳。"

2002年4月10日,曾卓因病逝世,此信竟成他給我的絕筆。

(三)

現在回憶起我與詩人曾卓平生的交往,真是感慨良深。青少年時,雖然我們感受著不同的時代脈搏,浸染於不同的社會思潮,走上各自不同的道路,無緣相識。但是,我們的家庭教養和社會關係頗多相似之處,因而陪養成一種十分接近的人格特質與思想志趣。我們都反對專制獨裁、貪污腐朽的統治,同情弱勢群體,熱望社會公平公正,甚至認為全人類都應該互愛互助,消除壓迫、剝削、侵略、欺騙等等非人道行為;我們熱愛自由,但反對妨礙、干預他人自由;我們都鍾情於寫作生涯,藉以抒發自己美好的感情,闡明高尚的理念;我們都勇于堅持真理和正義,都醉心於通過為社會、人類服務以實現自我價值,並且為此敢於藐視權勢,不怕坎坷生活,不屈不撓,堅持到底。

有了上述這種相似的人格特質與思想志趣作為粘合劑,我們只要有機會接觸,便會逐漸成為心靈相通的知己與摯友,享受溫馨的友誼,互相促進學識、情操、理想以至整個人格的升華。解放前後,我們幸而有了從間接到直接的接觸。然而令人十分惋惜的是:1955年的一場嚴冰惡雪,摧折了這朵含苞欲放的友誼之鮮花。

1998年上半年,我們終於在好心友人多情而巧妙的安排下,在遲暮之年重逢,彼此驚喜不置。此後,我一直在盤算著如何重新培育出那朵1955年被摧折的友誼之鮮花。我思考著和曾卓一同去磨山公園賞梅,在冬天仰望春天;想像著和他去武昌東湖植物園欣賞鬱金香、杜鵑、玫瑰爭鮮鬥豔,儘量體驗愛花、惜花的情懷;在中秋之夜一同賞月論文;在重陽節一同持螯對菊吟詩。更重要的是,常常能在一起議論時政,臧否人物,探討人類理想社會究竟應當是個什麼樣子。然而直到2002年,我一直在忙於完成人民出版社六卷本《美國通史》約稿任務,未能使這些美好的構想"心想事成"。而曾卓則天不假年,過早地離我而去。

夫復何言!

![曾卓[原武漢市文聯、文協副主席] 曾卓[原武漢市文聯、文協副主席]](/img/0/fb6/nBnauM3X3UDOwATNzEDN0EDN0UTMyITNykTO0EDMwAjMwUzLxQzLxEzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLyE2LvoDc0RHa.jpg)