劇情簡介

劇照

劇照羅伯特·奈維爾上校是紐約市一個才華橫溢的病原體學者,為美國軍方服務。他作為政府投資研究抵抗流行性疾病的疫苗的先頭部隊,看著病毒在街道上如此肆虐,卻也只有無能為力的份兒。這種通過空氣就能傳播的病毒最終以一種難以抵禦速度籠罩了整個城市,使得總統只能下令封鎖長島地區,未被感染的人才能離島。可想而知,這種做法造成了市民的極大恐慌,紐約城頓時亂作一團。羅伯特在焦急之中將妻子佐伊和7歲的女兒馬莉送上出城的直升機,卻目睹他們死在面前的慘劇……這種時候,死亡也許是最好的選擇,因為那些被感染卻沒有死的人,身體發生了異變,成為一種可怕的生物,居住在城市地下的黑暗和陰影當中,躲避著陽光--他們對新鮮的血與肉,有著最為原始的渴望。

劇照

劇照影片有兩種結局:

第一種結局(公映版結局)是,就在男主角成功分離出抗體的時刻,夜魔也侵入了他的堡壘,他只能犧牲自己性命讓那對逃命至此的母子兩離開,最後這兩個人將他以生命為代價換來的抗體送到少數沒有感染病毒也沒有抗體的人類聚居地。第二種結局是,夜魔們攻破主角的堡壘後,男首領在實驗室的玻璃上畫了一個蝴蝶圖案(被男主角捕獲做實驗的女夜魔身上有蝴蝶紋身),男主角這時才明白了夜魔之所以瘋狂攻擊他的堡壘就是為了救出那個女夜魔,男首領的女兒,最終男主角把女夜魔還給了男首領,也徹底改變了自己三年來認為夜魔沒有智商、沒有感情的看法,承認了夜魔作為一個新物種與人類的平等存在,與逃難至此的安娜母子駕車前往佛蒙特州的倖存者聚居地。

演員表

演員表

職員表

| 製作人 | 阿齊瓦·高斯曼,大衛·海曼/NealH.Moritz、ErwinStoff |

| 導演 | 弗朗西斯·勞倫斯 |

| 編劇 | 阿齊瓦·高斯曼,理察·馬西森,馬可·波托塞維奇,約翰·威廉·柯林頓,喬伊斯·霍珀·柯林頓 |

| 攝影 | AndrewLesnie |

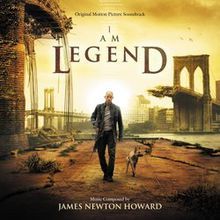

| 配樂 | 詹姆斯·紐頓·霍華德 |

| 剪輯 | WayneWahrman |

| 選角導演 | KathleenChopin |

| 藝術指導 | NaomiShohanDavidLazan |

| 美術設計 | PatriciaWoodbridgeWilliamLaddSkinner |

| 服裝設計 | MichaelKaplan |

| 視覺特效 | JimBerney、JanekSirrs、IanHunter |

| 布景師 | GeorgeDeTittaJr |

角色介紹

羅伯特·奈佛 羅伯特·奈佛 | 羅伯特·奈佛 演員威爾·史密斯 是紐約市一個才華橫溢的病原體學者,軍方所屬的科學家,官拜上校,是曼哈頓唯一一個沒被病毒感染的人類。 |

安妮 安妮 | 安妮 演員艾莉絲·布拉加 安妮,病毒免疫者之一,聽到羅伯特的廣播,於是帶著男孩伊森來找他,並恰巧救了羅伯特一命。普通版中,在羅伯特與變異者同歸於盡後,帶著羅伯特託付的解藥和伊森一起到達人類聚居地;加長版中,羅伯特交出捕獲的女變異者被變異者頭目放過後,安妮和羅伯特一起帶著伊森走上尋找倖存者的路。 |

安妮 安妮 | 金妮·奈佛 演員莎莉·理察森 羅伯的妻子。整個紐約被病毒感染後,在與羅伯特逃命時,被殭屍咬死。 |

安妮 安妮 | 瑪莉·奈佛 演員薇洛·史密斯 羅伯的女兒,其名取自雷鬼樂大師巴布·馬利(BobMarley)。除了在電影中扮演父女之外,葳蘿其實是現實中威爾·史密斯的親生女兒。 |

莎曼珊 莎曼珊 | 莎曼珊 演員艾比 是一隻三歲大的德國牧羊犬,惟一還在與羅伯特並肩作戰的,是他最為忠誠的夥伴。 |

音樂原聲

| 曲目 | 專輯資料 |

|---|---|

| I'm Listening |  專輯 專輯 |

| Can They Do That? | |

| The Pier | |

| Sam's Gone | |

| Talk to Me | |

| I'm Sorry | |

| Epilogue | |

| Reunited | |

| The Jagged Edge | |

| Darkseeker Dogs | |

| Scan Her Again | |

| Evacuation | |

| Deer Hunting | 作曲者:瓦雷茲·薩拉班德 |

| My Name Is Robert Neville | 發行日期:2008年1月15日 |

幕後花絮

劇照

劇照最初的時候,影片在90年代就曾有過製作的意向,當時的主演是阿諾·施瓦辛格、導演是雷德利·斯科特,後來因為預算過高,兩人雙雙退出了劇組。

卡梅隆·莫納漢(CameronMonaghan)曾為影片中伊桑那個角色進行過試鏡。

影片的拍攝過程中,威爾·史密斯曾離開兩天的時間,為了去羅馬參加湯姆·克魯斯和凱蒂·赫爾姆斯的婚禮。

吉爾莫·德爾·托羅本來是影片的第一導演人選,可是他卻拒絕了。

發生在布魯克林大橋的那部分場景,涉及了至少1000名臨時演員,還有各種不同的軍事武器和戰鬥機。

影片中許多場景都是在紐約的華盛頓廣場實地拍攝的,時間是2006-2007年的秋天和冬天,拍攝的時候,節日裝飾用的彩燈都被拿了下來,取而代之的是超過3個月的喧鬧。

在布魯克林大橋僅6個晚上的拍攝,就花去了電影公司500萬美元。除此之外,電影公司還要取得14政府部門的拍攝許可。在整個戰鬥的場景中,製片人們不得不安排好250名工作人員、1000名臨時演員、還有160名國民警衛隊的調度工作。

在劇本還沒有的情況下,影片就已經確定會拍攝了。

影片中的植物是通過卡車從佛羅里達州運過來的,上面掛滿了黑紗,用來渲染整個城市的悲愴氣氛。

《我是傳奇》根據美國作家RichardMatheson的同名小說改編,此前曾在1964年和1971年兩次被搬上大銀幕,分別名為《TheLastManonEarth》和《TheOmegaMan》。

獲獎記錄

幕後製作

拍攝特技

為了展示影片中的新款福特跑車GT500所能做出的特技表演,工作人員特別把片中的車開上了一個27英尺高的斜坡,然後讓它穿越一塊厚玻璃窗。試演的時候,他們讓車著落在一堆紙盒上,這樣才不會讓這輛昂貴的車受到傷害。第一次試驗中,他們就損壞了車的水箱和支架,只好用其他普通的福特車的零件來替代。

實景拍攝

華納公司最初的時候反對影片在紐約實地取景,因為花費過於昂貴的原因。但是經驗豐富的製片人麥可·泰德羅斯(MichaelTadross)卻取得了封鎖大中央的高架橋、第五街的多個街區以及華盛頓廣場的許可,儘管只能是2006年9月至2007年4月的晚間或周末,卻足以用來完成所有的拍攝工作了。

發行信息

上映日期

影片票房

影片於2007年12月14日在美國本土上映,首映當天收穫的票房成績為7721萬美元,最終全美累計票房為2.56億美元,美國市場外的票房成績為3.28億美元。

影片評價

外媒評價

劇照

劇照史密斯值得一看,影片不值得。(《底特律新聞》評)

人們無法正確判斷,這究竟是冒險的虛構還是二流的恐怖片,但這並不是一個致命缺陷。(《好萊塢報導者》評)

影片的娛樂元素處理得當,但有一種徘徊不去的都市絕望感。(《芝加哥讀者》評)

引人入勝的開頭之後,《我是傳奇》轉變成一場殭屍的屠殺盛宴,讓人強烈地回憶起丹尼·鮑伊爾(DannyBoyle)的《驚變28天》(28DaysLater)及其續集《28周之後》(28WeeksLater)。(《環球郵報》評)

令人毛骨悚然,又飾以低級恐怖片的震驚效果。(《綜藝》評)

《我是傳奇》其實是一部由地球上最後一位真正的電影明星扮演地球上最後一個男人的影片。(《波士頓環球報》評)

儘管有不少笑料在裡面,但影片在營造樂觀氣氛的方面,還是比通常的大製作怪獸片更刻板也更怪異。(《芝加哥論壇報》評)

史密斯極具感染的表演亦不足以拯救《我是傳奇》——一部從開始時對孤獨深思、引人勝的動作片,漸漸發生錯誤的變化,而且再也沒有回到正軌。(《今日美國》評)

《我是傳奇》中大部分的東西給人的感覺像是從其他地方生搬硬拉來的。(《新聞日報》評)

國內評價

《我是傳奇》這個標題很有氣勢,可惜在影片裡並沒有看到什麼真正的“傳奇”。這部影片之外的所有噱頭,都比影片本身更能表達出它希望表達的東西。例如影片前半部營造的那種“世上只剩我一人”的悲涼,在兩部預告片中已經有淋漓盡致的表現;影片幾乎所有的動作場面,也都濃縮在了第二版預告片裡;影片裡空無一人的紐約,似乎也沒有那十數款空無一人的世界各大城市海報更吸引人。影片之外的諸多因素都把《我是傳奇》描繪成一部商業動作片,而影片本身其實是一部披著科幻外皮的文藝片。(出自時光網)

![我是傳奇[2007年威爾·史密斯主演科幻電影] 我是傳奇[2007年威爾·史密斯主演科幻電影]](/img/c/344/nBnauM3X1AjM4gTM4MDM4IjNxQTMzETO0EDMyQTNwAzMwIzLzAzL0IzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg)