人物介紹

張志民先生山水畫專業碩士研究生,山東藝術學院國際藝術交流學院副院長,山東省青聯委員、山東省美術家協會理事、山東省青年美術家協會副主席、學院派紫砂刻繪研究會副主席。他植根傳統文化,自覺表達時代的感受,人物、花鳥、山水皆能,體現出深厚、純正的藝術氣象,張力十足,生機蓬勃。

作品

張宜瓷、畫

張宜瓷、畫《山水》入選首屆楓葉獎水墨畫大賽,並被加拿大人物收藏;《花鳥》參加中國 首屆花鳥畫邀請展,被廣東省地稅局收藏;《唐宮秘史》獲山東省黑桃杯首屆連環畫大賽三等獎;連環畫《弱女緹縈救父》、《倉吉造字》由福建少兒出版社黃河出版社出版。作品參加2004山東中國書畫藝術博覽會,參加山東省人民政府成立六十周年書畫展,《人民日報人民文摘》、《作品與爭鳴》、《收藏與鑑賞》等國家、省、市級刊物均有專版介紹和作品選登。

理論著作有《山水畫中的“意境”之美》、《從圖式到精神:鍾馗的文化意味與藝術特質》 ,均發表在《齊魯藝苑》上。

個人作品

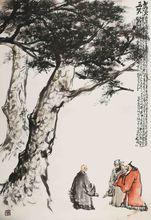

張宜作品一

張宜作品一 張宜作品二

張宜作品二個人生活

心燈

讀張宜近作

張榮東

張宜在2007年畫過一張《阿一心燈》,那慈悲、靜謐、深沉的畫面,與彼時畫家充滿激情的生命狀態似乎頗有距離,這是畫家心底隱藏的一個幽境,是靈魂神秘的投影。倏忽數年過去,在精神道路上漂泊的行路者忽然發現,《阿一心燈》通向的秘境,更似自身宿命的閃現,那一線燭火,固然微弱,卻足以照亮沉沉的暗夜。

在孤獨的精神探索中,四顧無人,而只要心燈不滅,就可發現隱藏在山林中的密徑。這條珍貴的精神線索,關聯著後來的道路,畫家後來曾經在山寺靜居,也到終南山訪道,但最終,依然還是回到心燈照亮的密徑。諸多畫面開始顯現,那些不知年代何許的異鳥靈獸,那些深山中覺悟者的背影,已然開始接近心靈深處神秘、自在的世界。

一個真正的藝術家,在閱盡他者的道路後,終究要直面慘澹的人生。只有真誠者,才能點燃心燈,遠離那種蒼白、失血的表達。對於張宜而言,作品絕對不是終點,它只是通向理想國的一條道路,一個憑籍,一扇視窗,而那萬物滋生、和諧無爭的理想國,才是作品存在的意義。

阿一的生命情態至情至性,筆墨也從無矯飾,自在無礙,全是胸臆,頗有古人“痴”之餘韻。曹雪芹在《紅樓夢》中雲,“滿紙荒唐言,一把辛酸淚。都雲作者痴,誰解其中味?”黃公望亦自命“大痴道人”,痴者,真也,迷也,萬物入心而我亦為萬物移情化身也。

惟至情至真,可見天地真境。既得真意,便無古無今,無傳統,無現代,只是一條道路,一種可能。

在一個連糧食、蔬菜都要進行包裝的時代,真實往往隱藏在各種敘述背後,真誠的袒露也往往被眾聲湮滅。能夠洗盡鉛華,直抵靈魂深處,非有大勇氣、大自信者不能為。

近年來由於一起做一個課題,所以時常同到山中,春花燦爛,九秋風露,長入心中。而月夜迷徑,落葉疏桐,更是觸發心中蟄居的詩意。山野之中,往往更見他與諸象對話的靈性。一個有靈者的靈魂終究是孤獨的,在他熱鬧的日常氛圍中,其實也有寥落、清冷的意象在暗暗滋生。

生命只是靈魂的一次體驗而已,那些被規則支配的生命,那些安逸的逃避者,並不能理解出世的高致。張宜其實是一個真正的理想主義者,他投入,他體驗,他不願欺騙自己的靈魂。一條真正的漢子,敢於直面、負載,他把人生的體驗當作靈魂修煉的功課。那些感人的畫面,不是那些精明的隱居修煉者所能抵達,當出世的境界成為姿態,淪為表演,那些真誠入世者的覺悟,更顯得彌足珍貴。

記得那天和一兄同到暮秋之山,天光明澈,萬籟俱寂,曲折的山路中,唯有金黃的樹葉靜靜飄落。萬物輪迴,唯美,絢爛,潔淨,這是山中唯一的語言。其實曾經有無數個這樣的瞬間,我們是一個陌生世界的闖入者,身處這真實而明淨的世界,這個世界和我們走來的那個喧囂浮華的世界,是一面鏡子的兩面。但我們究竟是鏡中人還是凝視者,已經難以分辨。好在,通向山林的道路依然存在,還能諦聽那幾不可聞的天籟,好在木葉丹黃,依然可入我心。

恍若前世掃地僧

張榮東

一個春光乍現的正午,我和一兄到山中拜訪一位居士。尋訪的道路似乎有些曲折,但杏花初綻,陽光寧靜、明澈,令人內心溫暖。一座山,一條山路,與我們產生關聯,這是偶然的相遇,還是前世的召喚?

我和一兄曾冒雪到山中拜會禪師,也曾到終南山尋覓隱士的蹤跡。在我們的理想中,山中的修行者,沐浴著清潔的日月之輝,養成著通徹天地的心靈。

居士有一隻陶犀牛,站在山中采來的酸棗枝下,目光似隱現著神秘的靈韻。居士說這裡晚上會有月光,陶犀牛也有生命,沐浴月光就是練功修行。清光盈室,一兄似乎瞬間卸去所有的負累。他穿上居士的棉袍,十足就是一位禪師。他以指為筆,寫出瓶中的梅花、陶犀牛,它們不再是被陳列的物象,而是詩意的生靈,這些生靈在新的空間重生。一個創造者,如能為所見之物創造可詩意棲居的空間,是超越,也是救贖,穿越人生的滾滾紅塵,回歸一片無古無今的清明,這是他的宿命嗎?

一兄曾畫過《天問》,一隻鳥仰天長鳴,墨華燦爛,萬籟俱唱。那時的張宜,充滿人生的激情,自足快樂,繪畫之境也往往精神激越,神采飛揚。入世的熱情與出世的玄思相凝結,幻化出一個雄渾自由、充滿情韻的世界。

一個世界的建構,須憑籍深刻的人生體驗與強健的心靈。伴隨那些詩意的詠嘆,面對諸多幻象的破滅,人生的酸楚,會令諸多表達者失語——至道本無言,只有孤獨的苦行者,可以在心底沉澱、錘鍊自己的語言,去除雕飾,洗盡鉛華,回歸樸素的真摯。一個有著絕好筆墨天分的畫家,一度捨棄毛筆,用指畫表達自己的心靈。那些直抵心靈的線條、塊面,打破了筆墨的桎梏,率意,至真,那些滄桑的老者,已經回歸赤子之真。

在他的近作中,我體會到寒秋的蕭索與覺悟。在萬花綻放的春日,有著寒秋心境的苦行者,他已經不再為絢麗的諸象所迷惑,日月輪迴,喧囂之後終歸寂靜,萬花綻放,萬花落盡,是萬花的真相,也是眾生的宿命。一日酒後,在一兄的畫室獨坐,感受到畫中清冷的秋光,這是覺悟的光明嗎?我在畫室寫下了這樣的句子:

水墨之中的禪機,墨色中放出的光明。何其清冷蕭索,天地茫茫,何其所哉?在光明中安居,卻也終須面對沉沉的暗夜。禪又何在,安居處是天堂,是心中的光明使然而已。苦旅,傷痛,麻木,惟進入明澈的日月之輝,方可以安撫靈魂,而徹骨的寒冷,在沒有驛站的路上,無人可知。一絲暖意,來自山中的一枝寒梅?梅又何知?是寒冬的薪火,燃放,留下餘溫的炭灰而已,而升騰的熱情,溫度,都隨火而消。只能做一個回憶者,在回憶中溫暖自己。而溫暖的家園,只在回憶的夢境中得以保全,得以建立。一個墨的天堂,連線著人生的一切歡笑,一切酸楚。

墨天堂,是靈魂的安居之所,在沉沉的暗夜中,總有那些行路者,進入天地的秘境。藝術家點燃心靈之燭,可以照亮那些未知的道路嗎?

他用指墨為民國的先賢造像,燦爛的墨華在手下綻放,積澱日深的情感內蘊與藝術體驗噴薄而出。在人生的苦行中,堅忍的行路者在瞬間被清潔的日月之輝所沐浴。天地寧靜,與先賢靈魂的距離消失了,行路者回歸了家園,焦灼、痛楚都被家園的溫暖所消解,眾生自在,萬物生生不息。對先賢的理解意味著自身的覺醒,繪畫語言進入了新的自由,那些燦爛的、恣意生長的梅花,隱喻了創造者明澈的心境,在這樣的明澈中,筆墨所及,皆是充滿靈韻的天堂。諸象皆可寄寓本心,當心靈化身於自然的物象,那種慈悲的溫情,是對自身家園的憐惜,惟其如此,才不致在喧囂世界的迷失與異化,使自身存在的詩意得以保全。

那個下午,我們和居士一同到後山曬太陽。一兄穿著棉袍,背著蒲團,穿過人跡寥落的黃土小路,走過自在的羊群。藝術家也是心靈的探險家與修行者,我腦海中顯現了在銀杏樹下清掃落葉的僧人的背影,那個前世的修行者,和眼前的背影重疊。

春日的清泉在地下涌動,草木生長,那些萌生的花朵,連線著明澈、悠長的泉脈。遠望泰山,層層的山巒下,隱藏著春的訊息,春的源泉。而心靈的清泉,也滋養著墨的天堂,那是樸素,清潔,真摯,和對眾生的溫暖。

![張宜[山東省美術家協會常務副主席] 張宜[山東省美術家協會常務副主席]](/img/1/a91/nBnauM3X4UTMyQTM3QjM3kTO0UTMyITNykTO0EDMwAjMwUzL0IzLwIzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)