弘一大師的書法

柯文輝

中國書法的最高境界是無態而具眾美。

1

1先秦金文、石鼓、瓦當、泥封、漢魏六朝的竹簡、摩崖碑碣,大抵出於無名書家手筆,妙在無態,耐得反覆咀嚼。達到這種火候極難。初習書法,雖然無態,是不知求態,僅有稚拙美。久寫,漸成美態,大多胎息古人,無自己面目。或圓熟,或婉秀,或灑脫飄逸,或雄強遒韌,或熟後回生,或老拙返童趣。常常陶醉自己所長,無限度追求,偏愛成癖,僵在途中,頻年踏步難前。或急於成家,生硬化合,冰炭同爐,兩敗俱傷,或故求異味,內涵不足,脫師過早,無翼高飛,以病態為美,都成不了大器。

達於雄勁,轉為平淡,形愈簡而意愈繁,超憂喜,無得失,忘名利,無法而萬法生,落筆不設計,無矯飾,真我立於字外,含蓄自然中見性情,是謂無態。篆意、隸味、楷情、草韻、碑的骨骼,帖的肌膚筋脈,諸家的長處吸收脫盡原形,豐富了血液神氣,超邁剛柔、張斂、肥瘦,千姿百態的山河,支撐一個民族幾千年不斷更新的人情、品德、書卷等等特徵,投影於字的背後。寫出天宇間眾生皆有而唯獨此人表達出來的感受,大我小我十分和諧,互不淹沒,即是眾美。老子說:“能嬰兒乎?”字也一樣。這不光是臨池揮毫可以達到的水準,功夫遠在於字外多方面的修養。

弘一法師有這樣造詣,寫成他那樣的字要經大繁華、大悲憂,達於大平靜、大歡欣。

2

2欣賞大師書法,要閱歷和創造思維,包括辛勤的藝術準備。

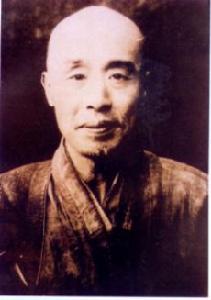

弘一法師俗家姓李,名叔同,別號二百以上。一八八零年九月二十日生於天津,父親李筱樓是李鴻章同科進士。入吏部供職數載即回天津經營錢店及慈善事業,在叔同五歲時去世。

叔同幼年即隨常雲莊先生讀書,十二歲始習篆書,三年間摹《宣王獵碣》五百字,復隨唐敬嚴先生學習繪畫篆刻,寫《張猛龍碑》、《張遷碑》、《張黑女碑》,接著又寫《爨寶子碑》及《龍門二十品》,出入變化,尋找自己的個性。在他三十九歲出家的那一年,除去《清頌碑》以外,全部碑帖都贈給了學生們。唐敬嚴先生的友人中,創辦南開大學的嚴修,以及王守恂、周嘯麟,都精於鑑賞,與叔同為忘年交,常常在一起研究書畫,使他獲益。稍後接受康有為《書鏡》中提出的碑學,廣搜拓片,眼界大開。刻印“南海康君是吾師”,雖指維新意識,還包含著一些學術思想,為此被當局懷疑為康黨,也非偶然。

奉母南遷上海後不久,他進了蔡元培主持的南洋公學(交通大學前身),又與高邕之、烏目山僧宗仰、袁希濂等在福州路楊柳樓台故址組織成上海書畫公會,每周與文友們在一起讀書畫揮毫,又出版《李廬印譜》,常常登台客串京戲,同詩妓李苹香、朱慧百唱和,過的是公子哥兒的文人生活。

二十六歲,母親病故,改名李哀,留學日本,進上野美術學校習油畫,又在音樂學校聽課,討了一位日本夫人,一九零七年粉墨登場演出《茶花女》,捐款救濟淮河流域受災同胞,為中國話劇運動的誕生盡到了歷史的責任,獲得日本觀眾佳評。

2

2辛亥革命前夕,他在天津工業專門學校及直隸模範工業學校任教,書對聯贈教育家楊白民先生:“獨念海之大,原隨天與行。”“白雲停險崗,丹葩曜蔭林。”剛健排?,北碑本色。民國肇造,他又來到了上海,參加了南社,主編《太平洋報》附刊畫報,與柳亞子、黃賓虹、陳師曾、蘇曼殊友善。報紙停刊,即去杭州兩級師範學校任教,兼南京高等師範學校美術教師,從事美育人才的培養,弟子中豐子愷、劉質平、吳夢非、李鴻梁等,都是著名藝術教育家。杭州的同事當中,經亨頤、馬敘倫、夏丐尊均是學者。經、馬二位還是書法名家,與叔同相處,魚水盡歡。他創辦《白陽》雜誌,介紹英國文學,西方繪畫及音樂,功在啟蒙。

一九一八年出家於杭州虎跑寺,法名演音,號弘一,一代才人,歸於黃卷,潛心研究佛學,弘揚律宗,在閩南、青島等地講學,此後的二十四年間除寫過《清涼歌曲》及兩次應酬性的音樂作品外,藝術活動限於書法。一九四二年九月四日在福建泉州圓寂。被佛教徒尊為“重興南山律宗第十一代祖師”。

大師書法,大體上可分為三個階段:

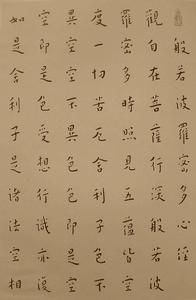

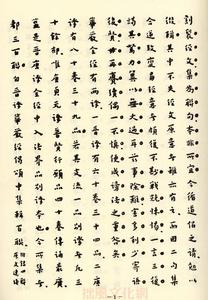

三十九歲之前寫的字集於《李息翁臨古法書》中,一九三年紀念大師五十壽誕發行,印數少,六二年後輩集資翻印過三百冊,由錢君稥先生設計,用蠟染布盒裝,樸素大方。現已不易得到。前期書法,結體稍扁,章法緊湊,筆鋒銳利,才氣縱橫,逸宕沉穩。他習字的次序是首篆、次隸、再楷、再行,後作草書。然衣冠舉止仍是再現古哲風範,功底紮實,為獨開流派打下堅實基礎。

五十歲左右,字的結體由矮肥變為正方,骨骼挺勁,筆畫稍瘦,起落嚴謹,放少斂多,跳出北碑影響,外部之美不如往昔,而淡雅沖和,與世無爭,虔誠若行,流露筆端。行草溫婉威嚴,長者風範。狂草、飛白,搖曳多姿的抒情色彩非他所長,餓獅撣籠的憤怒之氣與他一向絕緣。

4

4中期寫的佛經不下二十部,大都裝幀成冊,有少數影印件傳世,原作成了鳳毛麟角。其中刺血寫的經文,比較板實,因用功過度,體力大虧,幸得印光法師馳書勸他調養,視力才得到好轉。

晚年的字火氣消盡,用他自己的說法是:“朽人之字所示者,平淡、恬靜、沖逸之致也。”字形變得狹長,結構運筆都很疏鬆,脫掉舊貌,他個人強調書法如佛法,“是法非思量分別之所能解。”而我們看到的卻是光風霽月,滌盪俗念的寧靜淡遠,不求工而至工,渾然一體,妙跡難尋,鏡底曇花,超脫中含著不能超凡入聖的至情,一片童趣與高度修養相結合的博大深邃。化百練鋼成繞指柔。美學境地不同了,是進步還是變得乏味少力,不同的欣賞者見仁見智,卻沒有人能否定他的存在。

一九三一年三月一日,魯迅在日記中寫道:“從內山君乞得弘一上人書一紙。”“乞”字用得何等謙恭?那件墨跡寫了“戒定慧”三個大字,“戒”指防身之惡,“定”指靜心不散亂,與儒家“定而後能靜,靜而後能安,安而後能慮,慮而後能得”相通,“慧”指去惑證理,共同構成佛教三學。署名“支那沙門曇窻書。”下蓋印章“弘一”,引首章是跏趺佛像。惺惺惜惺惺!雖然兩人思想相去甚遠。

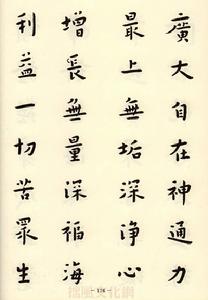

大師寫的多種經書而外,還有小楷抄錄的格言《靈峰宗論》中的警訓。查《三國志·崔琰傳》云:“蓋聞盤於游田,《書》之所戒;魯隱觀魚,《春秋》譏之。此周、孔之格言,二經之明義。”格言,即指導人們思想言行的至理名言。蕅益為弘公最欽仰的明代高僧,摘抄的開示,都經過書家的深思與實踐,有所體會,反覆精選,才錄示後學的。小楷寫得持重,爽利秀逸。點划起訖和大字一樣考究,又是地道的小楷章法。顯示心如澄海,虔敬坦誠,落花無言,人淡如菊的穩靜美。有老僧說法,祖父摩頂的感召力,又不枯槁而陷入理念。大師關心未來,熱愛後代,對前哲的人格力量充滿信心,讓我們感到深幸有一,無法有二的喜悅。從藝術上論,為文徵明、傅山去世後三百年來的一流好字,打破烏方勻亮的館閣模式,氣息高邁。

5

5後期諸作,略有變形,不事修飾,不求意趣,質樸沉緩,鎮定從容,尤其是單幅書法,更有無為無不為的老莊風味。無論他的佛學成就多高,在骨子裡他永遠是中國人。要擺脫煩惱,恰好說明憂患的強大,要超脫,恰好證明人情味的頑強。避下雨最好的地方是躺在塘里。寫佛學著作、創作書法都是用寂寞戰勝寂寞的持續努力。

在他四十七歲所寫的《華嚴經十回向品初回向章》,心如秋水澄潭,中正肅穆,風采拙樸,冷卻的深悲,率真簡易,淡而腴,松而不散,老而彌秀,輕而不浮,逸而不枯,圓轉處不求勢,橫豎止筆處不見力點,靜得振作,了無倦容。筆畫間的離合、伸屈、濃淡、徐疾、暢澀、向背、虛實、俯仰、開闔、乾濕,純任自然,筆筆被人格光芒點化。熔鑄眾體百家,皆似皆不似,另具多種美感,非一般鑑賞家可以發現和接受的。

他為質平先生寫的大件,真書隸寫,正書篆寫,自六朝的叟離子上溯鍾繇,出入《張猛龍》、《張黑女》、《天發神讖》,達於《石鼓文》。融匯貫通,肌膚豐潤,以古人為鏡,見自己性情。

在大量的書信中,偶然也談到過書法,早歲說過“七分章法,三分書法。”後來又有此變動,“十四、五時常學篆書,皆依西洋畫圖案之原則,弱冠以後茲事遂廢。今老矣,隨意信手揮寫,不復有相可得,寧復計其工拙耶?”又謂“朽人於寫字時,竭力配置調和全紙面之形狀,於常人所注意之字畫、筆法、筆力、結構、神韻,乃至某碑某帖某派,皆一致摒除,決不用心揣摩,故朽人所寫之字,作一圖案觀之則可矣。”

6

6最後遺墨“悲欣交集”,脫淨鉛華,真氣流衍,無滯無礙,達到他個人書法藝術的頂峰:忘人忘我,一片渾茫。此作是繼王羲之《蘭亭序》、顏魯公《祭侄文稿》、楊凝式《韭花帖》、蘇軾《寒食帖》之後,抒情書法的又一座高峰,在文化史上有紀念碑的意義。幾十年苦功,二千年書法史上的積累,和具體情景的妙契無痕,才湧出的奇蹟。大師晚年風格已推到極至,無法拓展。靠覺心定力和死亡的幫助,終於把平衡打破。他的一生若僅有此作亦足不朽。它最老最嫩,最實最虛,豐饒而單純,原是隨心所欲,忽而變得不全聽驅使的腕指,留戀與解脫的悲欣,篆隸真草的風骨神態,生熟碰撞,巧拙對歌,乃至無巧拙生死,不空而空,空又不空,俯仰千秋,品類獨特。

[引用信息]:天童禪寺http://www.ttscn.com/newEbiz1/EbizPortalFG/portal/html/InfoArtsContent.html?InfoContent150_action=show&InfoPublish_InfoID=c373e90876f465e58fffd4318919c216