岩層與地表移動

正文

地下開採引起圍岩的位移和變形。隨著採空區的擴大,頂板岩層發生彎曲、離層、斷裂和冒落。冒落岩石上方的岩層隨破碎冒落岩石的壓實繼續下沉和變形。在大面積開採時,可波及地表,引起地表下沉、變形和塌陷。在波及範圍內,井巷、地面建築、鐵路、水利設施、耕地等都將受損,甚至破壞;如波及水體,將使礦井受到水害。因此,通常要留設保全礦柱,壓滯了大量礦產資源。目前中國在建築物下、鐵路下和水體下的壓煤多達百億噸。這種危害很早就引起注意,15~16世紀時,比利時曾公布法令,禁止從事破壞列日城供水的開採。19世紀以來德、英等國都訂有賠償開採損害的法律。為了解決有關賠償的爭端,開始了礦山地表移動的觀測研究工作。移動規律 岩層與地表移動是一個複雜的時空發展過程。發展過程中的規律稱動態規律,移動終止後的規律稱靜態規律,後者研究較多。用垮落法管理頂板開採緩傾斜礦層時,按頂板岩層移動、變形和破壞特徵劃分為:冒落帶、斷裂帶和彎曲下沉帶(見長壁工作面地壓)。

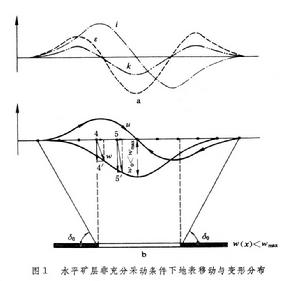

岩層移動穩定後,在採空區上方地表沉陷;形成下沉盆地,其範圍大於開採面積。若開採面積為矩形,則地表下沉盆地近似橢圓形。在下沉盆地內各點的移動量不相等,移動方向指向盆地中央。在通過下沉盆地中心沿礦層走向和傾向的垂直斷面(主斷面)內,若以水平線表示采前地表狀態,則采後的地表狀態見圖1b。圖中箭頭(4~4┡,5~5┡)表示地表點位移向量。其豎向分量

稱下沉,水平分量u稱水平移動。相鄰點下沉量不等,形成地表的傾斜和曲率變形;相鄰點水平移動量不等,形成地表水平變形,如拉伸或壓縮。圖1a中曲線分別表示主斷面內的傾斜i、曲率k、水平變形 (ε和w及u的分布規律。

稱下沉,水平分量u稱水平移動。相鄰點下沉量不等,形成地表的傾斜和曲率變形;相鄰點水平移動量不等,形成地表水平變形,如拉伸或壓縮。圖1a中曲線分別表示主斷面內的傾斜i、曲率k、水平變形 (ε和w及u的分布規律。  岩層與地表移動

岩層與地表移動 岩層與地表移動

岩層與地表移動影響移動主要因素 有採礦方法和頂板管理方法、岩性、采深、采厚、採空區大小及形狀、礦層傾角、重複開採次數、地質構造、地層結構、水文地質條件及地形等。充填採礦法與條帶法開採可使岩層與地表移動緩和並減小。工作面勻速推進,可減小地表的動態變形。最終回採邊界是造成地表永久性靜態變形的原因。岩性包括岩塊和岩體的物理力學性質。目前按岩塊抗壓強度將岩層簡化為軟弱、中硬、堅硬三類。軟弱岩層中移動過程的發展快于堅硬岩層。岩性對冒落帶、斷裂帶的發展高度有明顯影響。塑性軟弱岩層中冒落帶和斷裂帶高度小於脆性堅硬岩層。

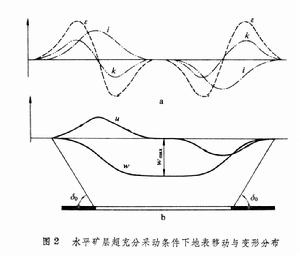

地表移動和變形值均與采厚成正比。地表下沉值和採空區寬度與采深之比,即寬深比有關。寬深比達到1.2~1.4,地表下沉值達到極限。在沒有達到充分采動的條件下,地表下沉值隨寬深比增加而增大。而地表變形值則隨采深增加而減小。礦層傾角大時,地表下沉盆地偏向下山方向,上山、下山盆地不對稱。指向上山方向的水平移動量增大。在急傾斜條件下,底板岩層也發生明顯移動。如頂底板堅硬不易冒落,則在露頭或其附近可能出現地表塌陷坑。

研究移動規律的方法 實地觀測法 建立由一系列測點組成的觀測線或觀測網。在開採前、開採過程中和移動穩定後觀測測點的位移,計算出地表在垂直和水平方向上的位移和變形,找出其變化規律,建立地表下沉和變形最大值的經驗公式,主斷面內移動和變形分布的典型曲線或剖面函式,以及移動盆地內任意點移動與變形的計算方法。此法實用、可靠,並能為其他方法提供依據和檢驗手段,但工作量大,研究周期長,套用也有局限性。

理論研究法 主要有:①用連續介質力學的理論計算法,近期也採用有限元法,但必須選用相適應的岩石力學指標。②用隨機介質理論。套用機率論,建立數學模型,所用參數來自實測。在中國煤礦以隨機介質理論使用較廣。

模擬試驗法 一般用相似材料模型、砂子模型和明膠模型等試驗方法。研究周期短、形象化,可按需要條件重複試驗。本法主要用做定性研究,有助於理論的探討,與以上兩法結合,可得較好效果。

地表移動預計 在地下開採之前,按地質採礦條件估算地表的各種移動和變形值。現在只能進行簡單條件下的地表移動預計。預計最大下沉值可能偏差約±10%,其他變形最大值為±30~50%。對於複雜條件,如急傾斜礦層開採,多礦層開採,存在有地質構造破壞、礦層不穩定和開採空間不規則等情況,預計的偏差更大。

參考書目

劉寶琛、廖國華編著:《煤礦地表移動的基本規律》,中國工業出版社,北京,1965。

Helmut Kratz,Bergschaden噚unde,Springer Verlag,Belrin,1974.