簡介

天井院

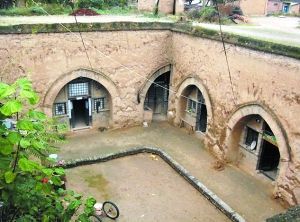

天井院 作為古代穴居方式的遺存,地坑院有著較高的歷史學、建築學、地質學和社會學價值,在窯洞類居住環境中獨具特色,是民居史上的一大奇觀,被稱為中國北方的“地下 四合院”。陝縣被譽為“中國天井窯院文化之鄉”,其地坑院營造技藝被列入第三批國家級非遺保護名錄。

構造特點

藏在地坑院裡的風景

藏在地坑院裡的風景 地坑院與地面交接的四周圍用青磚青瓦砌一圈房檐用於排雨水,保護地坑院牆壁不受雨水侵蝕。在房檐上再砌一道高30~50厘米的攔馬牆(也稱女兒牆),在通往地坑院的甬道及門洞周圍一樣砌有攔馬牆。砌築攔馬牆的目的主要有3個:首先是阻止雨水灌入地坑院內,保護牆面不受雨水沖刷侵蝕;第二是防止地面活動的人們或兒童墜落院內發生意外;第三是由功能需要衍生出來的裝飾需求。

由於地坑院處在地表以下,因此其排水與防滲是建築構造要解決的最重要的問題,地坑院的構造形式大多是由此產生的。窯洞的外立面稱為窯臉,在地坑院裡,窯臉除門窗外均以泥抹壁,門窗四周常用青磚圍砌,窯臉基座也多用青磚鋪砌圍護。院內地面沿四周用青磚鋪砌,距院子邊2米左右範圍之外向下挖30厘米左右形成院心,並且在其偏角挖一眼深4~6米、直徑約為1米的水坑,坑底鋪一層爐渣,頂上用青石板蓋上,主要是用來積蓄雨水與污水。

天井院的入口有直進型、曲尺型、迴轉型3種。門洞窯多數只有一道大門(也叫鎖門),有的做兩道門,分稱為大門和二門,舊時婦女的活動範圍限定在大門內、二門外。在門洞窯一側挖一個拐窯,再向下挖深二三十米、直徑1米的水井,加一把軸轆用於解決人畜吃水問題。地坑院一般為獨門洞獨院,也有二進院、三進院,就是一個門洞與2—3個地坑院相連。地坑院就形狀而言,有正方形或長方形兩種。

基本形式

天井院出入口

天井院出入口 兩種天井院都以堂屋(正房一層的中央開間)為住宅中心,它的開間進深大,前面一般不設門窗和牆,與天井直接相通,利於採光和通風。堂屋的後板壁成為太師壁,壁兩邊有門通後堂。太師壁前的長條几案是堂屋中最重要的家具,几案正中供奉祖先牌位及香爐、燭台,兩側置花瓶和鏡子,寓家庭“平平靜靜”之意。

現存狀況

河南天井院是在平整的黃土地上,挖一個邊長為10至12米的正方形或長方形的深坑,深6至7米,然後在四壁鑿挖8至12孔窯洞,窯院一角的一孔窯洞挖出一個斜向彎道通向地面,作為居民出入院子的門洞。

現在“穴居”地坑院在河南省三門峽境內保存較好,至今(2013年)仍有100多個地下村落、近萬座天井院,依然保持著“進村不見房,聞聲不見人”的奇妙地下村莊景象,其中較早的院子有200多年的歷史,住著六代人。

評價

天井院被國內外遊人稱為“建築奇蹟”。20世紀前期,德國人魯道夫斯基的《沒有建築師的建築》—書最早向全世界介紹了中國的窯洞。稱這種窯洞建築為“大膽的創作、洗鍊的手法、抽象的語言、嚴密的造型”。