個人介紹

埃蒙德‧巴恪思男爵(Sir Edmund Backhouse)(1873年--1944年1月),自傳體《太后與我》的作者, 生於一八七三年英國約克郡列治文市(Richmond),祖上是曾經顯赫的奎克 (Quaker)家族。巴恪思是長子,承襲男爵爵位,就讀牛津大學。一八九八年巴恪思來到北京,他精通漢語、滿語和蒙語(官話),很快成為《泰晤士 報》以及英國外交部的翻譯。一九零三年,滿清政府擢升他為京師大學堂(後為北京大學)法律和文學教授。一年後成為英國外務處專員。

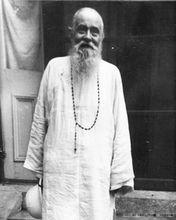

巴恪思

巴恪思在眾多英國學者的眼裡,被歷史學家冠以“北 京隱士”稱號的埃蒙德·特拉內·巴恪思“半是瘋子,半是騙子”——而“瘋子”飽滿的熱情和狂想,“騙子”老練的從容與自信,正是出色小說家彌足珍貴的文學素質。在《太后與我》(雲南人民出版社2012年1月第1版)中,巴恪思正是用驚人“坦率”的文學筆觸,描述了他作為慈禧太后“情人”的經歷以及晚清貴族高官之間頻密的微妙戀情,穿插了無數真假難辨的政壇內幕,勾起了不少人的閱讀欲望。

事實上,《太后與我》自完稿後就一直被塵封在牛津大學博多萊安圖書館長達68年之久,近年才得以正式面世或翻譯引進到各國出版。故事情節從位於北京八大胡同的男性俱樂部“淑舂堂”開始,巴恪思也是由此登堂入室,融入了滿清貴族高官的隱秘生活圈子。

巴恪思自稱,在八國聯軍入城之時保護了頤和園的許多珍寶,迴鑾之後完璧歸趙,得到太后歡心。於是這位“洋爵爺”便開始了與七旬老太太長達4年的親密關係,直到慈禧太后離世。為此,他也參與、見證了可驚可嘆的“官闈秘事”:性的描寫、宮廷的“內斗”、慈禧太后的生活和起居、太監的神秘……全書“男男同愛”、“男女風流”,以晚清末期的慈禧太后為主線,描述了慈禧不為人知的另一面。

從書中的兩個例子即可看出巴恪思對中文及中國文化的精通:一是某日慈禧太后賞賜巴恪思財物,他回旨道:“奉恩自上無地見容,恭蒙親溫之詞感愧奚似。仰承蔭蔽,賤軀尚佳,當效馳驅,答報慈恩於萬一也。遠臣九叩。”這樣端正古樸的文字,絕非普通中國人所能寫就。再如他在自己的書中形容慈禧年輕時被封為懿妃,特許回鄉省親,將此情形比作“讓人不禁想起《紅樓夢》里的著名章節:元妃省親的場景。”可見他熟讀中國經典,且信手拈來,恰如其分,令人驚嘆。

基於此,不難看出巴恪思確實是個令人羨慕的語言天才,他不僅諳熟歐洲文學名著,更對“中國禁毀小說”用語駕輕就熟,在英文原稿上用漢字反覆注出“房中術語”,以此取信於人,多少也有某種炫耀的色彩和意味。其實,多難之邦,淫亂宮廷——“性”是抵抗恐懼、高壓和無法捉摸的命運最好的一劑“良藥”,但誰又能否認說那不是“毒藥”呢?巴恪思與崇尚自由、作風大膽的英國劇作家奧斯卡·王爾德素來交好。1895年,王爾德被控曾“與其他男性發生有傷風化的行為”而被判刑,巴恪思百般營救卻未能如願。可能是在奔走呼籲的那幾年裡,他對本國同胞產生了“怨恨”,於是來到中國,結交晚清的王侯貴胄,才陰差陽錯地過了這樣一段縱情聲色的生活罷了。

《太后與我》不只熱衷於“情色”描寫,對政壇風景也有所著墨,使得整個故事撲朔迷離、玄之又玄,並不亞於當下明星們的“八卦新聞”:大學士孫家鼐、郵傳部尚書岑春煊密謀將太后與作者“捉姦在床”,不果;醇親王福晉(榮祿之女幼蘭)指使御膳房廚師下砒霜毒殺作者這個“姦夫”,未遂;載灃、奕勖、軍機大臣毓朗、總管內務府大臣世續策劃廢掉太后讓光緒“歸政”;慈禧得知密謀,即派太監絞死光緒,準備立溥倫為帝並處死袁世凱;接著,袁世凱在召見時拔出手槍,“向太后連發三槍”…… 清朝最後幾年波詭雲譎,光緒、慈禧在短短兩天內先後駕崩,過於巧合,給“陰謀論”提供了肥沃的土壤。但光緒之死,無論是毒殺還是有意耽誤,都可在合理範圍內加以解釋。孫家鼐、岑春煊、幼蘭、載灃、奕勖等人的“陰謀”,立溥倫為帝的傳言,均屬想像力過於豐富的無稽之談,也俱可從檔案史料、利害關係的嚴密分析中加以證偽。至於袁世凱在宮內開槍一事,不用說,大家都會知道是假的,與史實大為不符。但是,《太后與我》凸顯的人文價值卻不容忽視,那些躍然紙上的滄海桑田和人間變幻無常的蒼涼悲傷之感,顯示了巴恪思深厚的文學功底。特別是他大量使用俚俗的京腔習語,為研究19至20世紀之交盛行於宮廷或市井的北京官話,提供了一批生動的“活化石”。

抗拒與洋人打交道一九四四年一月,七十一歲的巴恪思於北京病逝。臨終前一年,在好友瑞士人賀普利(R. Hoeppli)醫生資助下,他以回憶錄寫就在歐洲的年輕時代的《往日已逝》和晚清寓居中國經歷的《太后與我》 。賀普利是兩部書的編輯,並寫了後記,但他不願在自己還活著時出版兩書。他於一九七三年去世。賀普利的友人將手稿留給巴恪思生前喜愛的牛津大學博多萊安圖 書館。賀普利生前也將手稿複印多份,分轉倫敦英國博物館、巴黎國立圖書館、美國麻薩諸塞州劍橋城的哈佛學院圖書館。塵封六十八年之後,手稿才首見天日,以 中英文同步發行。

巴恪思,一個同性戀者,卻與慈禧保持四年之久的性關係。他稱自己見過許多赫赫有名的文學家和政治人物,與他們同床共枕,書中的男男性交,蔚為大觀,描 寫細緻入微,他親歷的皇親國戚足有幾十個,宮中眾位太監,如名噪一時的李蓮英,都樂於此道。他的性對象有奧斯卡‧王爾德、奧布里‧比奧茲利、保羅‧魏爾 倫,以及索爾茲伯里首相,幾乎都是同性戀,僅一人例外,此人就是中國一代專制統治者、一九零八年去世的慈禧太后。令人訝異的是,書中還有宮中人獸行事的描 述。 《太后與我》的女主角當是慈禧太后,她的性生活的描寫占了書中情*色內容的大半,她的性搭檔是林林總總的男性,書中描寫最多的正是作者自己。中文本譯者是小說家王笑歌,這位上海外國語大學英語語言文學碩士認為:清代末季既是多欲之秋,也是多事之秋。 《太后與我》所敘述的,慈禧一身所系,從義和團之亂、八國聯軍入京、珍妃之死、西行逃難,到宮廷起居、光緒幽禁、光緒和慈禧之死、東陵被盜,無一不引人注 目,這些不僅是當事者的存歿悲喜,更是中國億萬小民命運改變的源頭,「作者以接近政治最高層之利,在書中或直接白描,或透過相關人物口述,為諸事提供了真 切的細節、獨特的視角」。

多難的歲月,宮廷的性亂。人們很容易聯想到那條哲理:越是動盪不安的時代,人們越需要性的安慰。性是抵抗恐懼、高壓和無法捉摸的命運的最好一劑良藥,但誰又說那不是毒藥呢?

拿起這本書,任何一個讀者都會立即浮現一個大問號:是真實的,還是胡編的?作為私人寫作的歷史,書中頗多記載與官方歷史所記錄的大相逕庭,讀者疑竇叢生,可以理解。此書譯者王笑歌說:「以我所見,重大的不同有三:京師的同性戀盛況;慈禧的性生活,慈禧與光緒的死因。」

一九七六年,英國歷史學家休‧特雷弗羅珀出版了《隱藏的一生:埃蒙德‧巴恪思爵士之謎》(後改名《北京隱士》),書中描述了一個完全不同而相當陰暗的 巴恪思形象,指責他「有計畫、有步驟地偽造證據,欺世盜名」,犯下「一系列欺騙行為」,指他的自傳體書「根本是傷風敗俗的淫穢之作」。特雷弗羅珀在書中羅 列了巴恪思一系列罪名後,還加了一條:叛國親敵。隨著《北京隱士》出版,巴恪思以及他對中國學術的貢獻一時被扔進垃圾堆。他成了歷史上一段野史醜聞,一 段**情笑話。人們提起他,也就是「**情狂」、「大騙子」而已。

不過,那位瑞士籍醫生賀普利在書的後記寫道,他相信巴恪思的回憶錄「是基本上建立在事實基礎上的」,但「這些事實在多大程度上因記憶混淆而歪曲,在多 大程度上加入了想像成分,只能留待以後判斷,在研究完所有資料之後再作評論」。本書的英文版主編Derek Sandhaus認為,巴恪思寫此書的目的似乎並不是為了聳人聽聞或自誇自大,而是作為回憶,告訴讀者他一生中最得意的兩段時間,一在英國,一在中國, 「他可以暫時無須顧忌羞恥地愛男人,同時被他們愛,但他的作品的確聳人聽聞,他想挑戰讀者的接受力,尤其在性方面」。香港新世紀出版社出版人鮑朴接受採訪時說,在領悟了巴恪思的寫作目的以後,那些讓人目瞪口呆的「傷風敗俗」之筆原來竟有深刻而合理的原因:作者意在描 述滿清社會中對同性戀,特別是男子之間的同性關係寬容的倫理環境。這種環境在當時的西方是不可思議的,與一八九五年愛爾蘭詩人王爾德(Oscar Wilde)被控曾「與其他男性發生有傷風化的行為」而被判刑,形成鮮明對比。巴恪思在離開英國之前,曾為王爾德奔走呼號,徵集資金;到中國之後,在滿清 統治的北京,他居然找到了寬鬆的樂土,從此定居斯邦,而對西方人則避而遠之,甘願充當一位「北京隱士」。

清代對同性戀的寬容

鮑朴認為,至少可以認定,《太后與我》不是出於「妄想狂」之手筆,其內容亦非「壓抑扭曲性慾的最後發泄」。它的價值,需從多方發掘。它所目擊的光緒、 諸大臣與慈禧之間驚心動魄的故事,和史書的記載有頗大距離。但作品的人文價值則浮出水面。他說:「躍然紙上的滄海桑田人間變幻無常的蒼涼悲傷之感,顯示了 作者深厚的文學功底。它大量使用俚俗的京腔習語,為研究十九至二十世紀之交盛行於宮廷或市井的北京話,提供了一批活化石。仁者見仁,智者見智,本書多層面 的人文價值要由讀者去發現,去考證了。」