圖書簡介

阿蘭曾經說過,小說在本質上是從詩到散文,從表象到一種實用的、仿佛是手工產品的現實的過渡。余華是純粹的小說。沒有人比他更善於幫助我們在自己身上把握生命的歷史,從童年(《在細雨中呼喊》)到壯年(《許三觀賣血記》),然後到老年(《活著》)的過程。他的這三部曲,是人類共有的經驗。就像偉大的哲學家用一個思想概括全部思想一樣,偉大的小說家通過一個人的一生和一些最普通的事物,使所有人的一生湧現在他筆下。本書是二十世紀九十年代的經典文本,余華的第一部長篇力作。小說描述了一位江南少年的成長經歷和心靈歷程。作品的結構來自於對時間的感受,確切地說是對記憶中的時間的感受,敘述者天馬行空地在過去、現在和將來這三個時間維度里自由穿行,將憶記的碎片穿插、結集、拼嵌完整。余華因這部小說於2004年3月榮獲法蘭西文學和藝術騎士勳章。

內容簡介

第一章主要是主人公“我”孫光林對哥哥孫光平、弟弟孫光明和父親孫廣才在老家南門生活的回憶,其中最為精彩的是,三兄弟自相殘殺,哥哥惡人先告狀;兒時的三兄弟同時愛上青春少女馮玉青,而少女卻愛上村裡的無賴,被拋棄後隨貨郎私奔;弟弟救落水兒童犧牲,父親渴望政府表揚;父親與哥哥先後爬上鄰居寡婦的床;以及十多年前父親急不可待,與母親“長凳之交”生下自己等情節。

第二章主要講述孫光林中學時代的生活,青春期朦朧的性心理是這一章的主鏇律,他的同學蘇杭的性變態、蘇宇因性衝動而入獄,音樂老師與漂亮女生的師生戀,與身陷困境的兒時偶像馮玉青的重逢,以及自己在異性面前的無故緊張等,都寫得栩栩如生。

第三章主要追述孫家的歷史,對父親的鄙視和對祖父、祖母以及曾祖父敬仰,貫穿這一章的始終。其中,祖母在戰火中的逃亡,曾祖父在北盪橋造石橋的敗走麥城,特別是祖父與父親間為爭口中之食而展開的鬥智鬥勇等最為精彩。

第四章主要回憶孫光林兒時在孫盪養父母家的生活,雖然疾病纏身卻仍保持著強烈求生欲望的養母李秀英、身強力壯卻始終被困在家中的養父王立強,以及孫光林兒時的夥伴國慶等,都給人留下了深刻的印象。

目錄

| 序號 | 名稱 |

|---|---|

| 1 | 中文版自序 |

| 2 | 義大利文版自序 |

| 3 | 韓文版自序 |

| 4 | 在細雨中呼喊 |

創作背景

《在細雨中呼喊》主要產生於毛澤東時代結束以後,那時的政治氣氛較為寬鬆。余華在小說里並不是為了描寫中國的現實狀況——中國農村;更確切地說是城鎮的現實狀況,儘管這些地方從未明確指出過——而是為了更好地闡述關於存在的人生哲理:命運交錯、家庭關係、個體孤獨、寬容及人類樂於掌控一切的天性。

人物形象

孫光林

孫光林是小說的主人公,性格沉默。他因從小被兄弟和父親排斥而沉默寡言。孤獨的成長過程中和同樣孤獨的蘇宇成為好朋友,但是隨著蘇宇的早逝,他又變成了自己一人孤獨成長。

孫光平

孫光林的哥哥,從小就在同齡孩子中稱王,性格暴躁、貪婪。但是深得“父親”喜愛。他童年時期非常崇拜自己父親,但這種盲目的崇拜也使他飽受別人譏笑。成年後原本有個幸福安定的家,但是由於自己無賴的父親的行為,他在一怒之下割下父親的耳朵,最後等待他的是勞教。

孫光明

孫光林的弟弟,天真開朗,但是由於父親的壓迫顯得略有呆板。他同時也是悽慘的,父親和哥哥想通過他的死亡來獲取到大城市的機會,無人為其討回公道。

孫廣才

孫光林的父親,性格懦弱、貪婪、好色,與寡婦同居,曾對自己的媳婦下手,最後被自己兒子割下耳朵。

作品鑑賞

主題思想

在這部作品中作家對命運進行了深刻的解讀,獨特的闡釋,對人性進行了無情的剖析和批判,整部作品真實而準確地展現著“文化荒原”時期人們情感的絕望。整部作品的基調黯淡而帶著沉重的憂傷。看客身份出現的孫光林,又增加了社會的冷漠,死亡,絕望。作品的主人公孫光林從小生長在一個不和諧的家庭之中,六歲就被送到一個陰陽失調的軍人家中收養,奄奄一息的養母和體壯如牛的養父無法過正常的夫妻生活,而極度壓抑的養父因為婚外戀斷送了自己的性命,養母離家出走,孫光林再一次陷入被拋棄的命運,在極度恐懼之中,十二歲的他又回到南門。作品在絕望的氣息中,遍布對死亡的描述。

藝術特色

《在細雨中呼喊》以兒童的視角回憶了童年,這種回憶是雜亂的,不以時間為向度的,但是余華清晰地把它放置在一個具體的環境裡——“在細雨中”。這個環境有著無限的的廣闊性,她涵蓋了孫光林在孫盪、南門以及可能所處的一切位置,而“在細雨中”本身又讓這些空間具有了一種時間的持續性,這便使得日常生活的時間變得毫無意義,因為這種“在細雨中”的體驗將貫穿孫光林的整個童年。

《在細雨中呼喊》不是一個“成長小說”的摹本,文本中孫光林的童年是一個靜態的過程,這裡時間發展沒有生命的痕跡,孤獨感是童年的衛衣線索。

讀完《在細雨中呼喊》,一方面由於余華對生命誕生、生命掙扎、生命毀滅的動態過程的展示‘其對生命勃發、死之顫慄的刻畫都充滿攝人心魄的悲劇力感。另一方面,則是由於小說世界裡漂浮著凝重的生命意象。可以說,這部小說正是由具有意象意義的沉甸甸的意象構築而成的。

《在細雨中呼喊》要表現的決不僅僅是一個少年成長過程中所必然要經歷的絕望、幻滅、孤獨與憂傷,而是從一個兒童的視角看到底層人物的命運,看到了人類普遍的生存狀況,並在象徵的層面上,映射了人與社會的交往方式,以及個體在世存在之必然狀況。余華雖然藉助自言自語獲得了某種精神上的短暫平靜,但瀰漫於整個小說中的卻仍是無所不在的心靈張力,這種內在的矛盾性使作品豐富和複雜,若隱若現的多重主題,共同構築成為一個龐雜的迷宮世界,每一個主題限於小說的結構都無法展開,但又都給予了人們以飽滿豐富的想像空間。

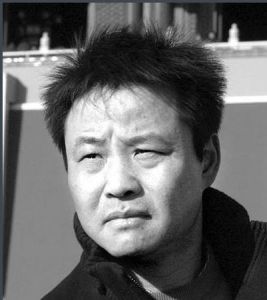

作者簡介

余華

余華余華,浙江海鹽人,海鹽這個地方,是杭州灣里的一座小城。這小城裡的小胡同,宛如密林中的幽深小徑。還有石板鋪成的小街,用腳踩上去有晃晃悠悠的感覺。還有一條從余華家窗下流淌過去而使余華討厭的骯髒陰沉的河。余華的父親是山東人,母親是浙江人,父母都是醫生。他從小就感到家中有一種壓抑和困禁,渴望自由開放。余華生於1960年4月3日,1977年高中畢業後待業。從1978年開始當了5年牙科醫生,1984年《北京文藝》給他發表了第一篇小說《星星》,25歲那一年,他又寫出了《十八歲出門遠行》。余華的創作,曾經深受川端康成、和卡夫卡的影響,後來他從他們的藝術中解脫出來,探索自己的藝術道路。1984年他寫出了《四月三日事件》、《一九八六年》等小說,開始展露了他獨具個性的文學才華。1988年的年初他發表了極有影響的《現實一種》,作家及其作品的價值得到了充分的肯定。余華自己似乎也產生了一種強烈的自信,他感悟到人和人之間的那種殘酷狀態,也可以用一種非常瀟灑的輕鬆情調來描畫。接著,他又發表了《世事如煙》、《此文獻給少女楊柳》等小說,又不斷地取得新的成就。余華從處女作《十八歲出門遠行》開始到《世事如煙》等作品。

評論及讀後感

與其說《在細雨中吶喊》是作者在寫對過去的回憶,更不如說小說本身更有它的現實意義。余華總是會把根植於人性的惡——那些直露的、隱藏的或是無意識的——一一擺出來,就像巷子裡那個永遠的牙醫一樣,把撥出來的牙擺成一排,放在桌子上。於是人們看到自己的惡,卻感覺那惡從身體中抽離,具象成一顆顆污穢,令人噁心的別人的牙齒。但願這本書不僅僅帶給你對生活的悲傷,還能讓你因著惡的襯托,看到身體中的善。

這是一本關於記憶的書。孫光林作為故事的出發者和回歸者,由他推而及上的三代家庭以及由他擴而橫之的朋友生活。余華在序言裡說:柔弱的母親如何完成了自己忍受的一生,她唯一爆發出來的憤怒是在彌留之際,那個名叫孫廣才的父親又是如何驕傲地將自己培養成一名徹頭徹尾的無賴,他對待自己的父親和對待自己的兒子,就像對待自己的絆腳石,他隨時都準備踢開他們,他在妻子生前就已經和另外的女人同居,可是在妻子死後,在死亡逐漸靠近他的時候,他不斷地被黑夜指引到了亡妻的墳前,不斷的哭泣。孫廣才的父親孫有元,他的一生過於漫長,漫長到自己都難以忍受,可是他的幽默總是大於悲傷,還有孫光平,孫光林,和孫光明,三兄弟的道路只是短暫地有過重疊隨即就叉向了各自的方向。孫光明第一個走向了死亡,孫光平以最平庸的方式長大成人,他讓父親孫廣才膽戰心驚。

當我敲下這幾句話的時候,我仿佛又看到孫光明丟下兩隻籃子洋洋自得地走向死亡,孫光平揮著菜刀不要命似的追打著拿著魚叉王家的兒子,那個無賴的父親捏了兒子相親女家的屁股,被別人一腳踹下樓梯,朝我滾過來,然後我和孫光林與老爺子邂逅在南門口,一起看到了燒毀孫家的那一場大火。這些情節不需要再去翻閱與回憶,就像是我所熟悉了知的一個家庭,鮮活的生活在過去的時光里。

曾經與朋友談論過蘇童與余華,蘇童的文字如同是在陰森的老房子裡看到一幅描金的大紅緞面,他的悲傷浸淫著大雨過後菊花腐爛的氣息。而余華的人群是生活在土地之上的命運,悲涼無奈卻也透露出絲絲的柔和,如同颱風過後一片狼籍斷枝殘礫的地面,你卻知道陽光會暖暖的照耀這片重新而立的土地.

統治者的語言

余華自己在序言中說的話:我再次去閱讀自己的語言,比現在年輕得多的語言,那些充滿了勇氣和自信的語言,那些貌似敘述統治者的語言,那些試圖以一個句子終結一個事物的語言,感染了今天的我,其節奏就像是竹子在燃燒時發出的“劈啪”聲。

在一本十八萬字的小說里,你找不到一句可有可無的廢話。這是非常之不容易的。我習慣在喜愛的文字下用彩色鉛筆劃下痕跡,這樣的喜愛盡情的流露在這一本書里。比如小說的起始有簡單的一句:“陽光那時候似乎更像是溫和的顏色塗抹在我們的身上,而不是耀眼的光芒。”溫和與塗抹,沒有比這兩個字更具有回憶的溫暖與晴朗,就如同是電影的回憶中,緩慢歡跳的孩童,陽光沉澱為乳白色的柔和,他們的身上發散出柔和的光暈。

文字是種遊戲,觸摸表達排列組合。玩童是需要天份的。如果我說,一條坑坑窪窪高低不平的鄉間小路穿過了村口的一片金黃的稻田。這樣的形容是平淡通順的,但是你看到凌晨的呼喊被描寫成坑坑窪窪高低不平的時候,是不是有種衝破黎明的涌動呢?這樣的巧妙,隨地可拾。如同是吃到了一顆奇妙的酒心朱古力。

書中的“我”始終存在並以一個通曉結局的人在提前敘述事實的結局,仿佛是記憶的統治者,有著無可排除的命運的無奈。特別是寫到孫光明的死亡:“就這樣,我一直看著孫光明洋洋自得地做向未知之死,而後面那個還將長久活下去的孩子,則左右挎著兩個籃子,搖搖晃晃並且疲憊不堪地追趕著前面的將死的人。”

我留意到他落在結尾的日期,一九九一年九月十七日,那時候他三十一歲,他所說的,試圖以一個句子終結一個事物的語言:“活著的人是無法看清太陽的,只有臨死之人的眼睛才能穿越光芒看清太陽。”“將死者埋葬以後,死者便永遠躺在那裡,而生者繼續走動。他一但脫離時間便固定下來,我們則在時間的推移下繼續前行。”

也許文字只是表達你的思緒,只是如何讓你的文字搜尋到你的頻段,讓他人通過你的文字共震於你的頻段而已。小時候踩踏浮鬆的青石板一角,濺起另一角的髒泥水,如此的樂此不疲我也一樣擁有。你在他人的敘述中找到你的熟悉,你卻說不出你的歡喜。

都是主角

每一個出現的人物都是主角,他或她不以“我”的出現而單一隻有一個鋪墊與烘托,他們是一個人,在他們獨立故事裡是豐滿而生動的主角。水乳交融。

《兄弟》中重疊而出那么多小鎮的人,人物的性格交叉投影,仿佛無足輕重,姓余姓張都只是一個稱謂,一籮筐的人的出現只是烘託了一個李光頭。這使我更加地喜歡《在細雨中呼喊》。

除了孫家三代的主角,我還是記得馮玉青,“她將木桶放進井中彎腰時,腦後的辮子就會掉落到胸前垂掛在那裡,我看到了多么美妙的搖晃。”她在王躍進的婚禮上,將草繩系在樹枝上,文靜的布置出一個能將腦袋伸進去的圓圈。我記得魯魯,一個流著鼻血的小男孩在大街上與兩個大男孩打架,他雙手緊緊抱住一個人的腰,無論扯,咬,打,他就是不放手。記得在九歲就被父親遺棄,開始送煤餅的國慶,甚至是國慶樓下那個陰深的老太太,她害怕路口的那隻黃狗,更害怕狗的死去,因為她認為死去的黃狗會在陰間等著她。那個虛弱到極點的李秀英在屋子裡擺滿了小凳子,上面擺著眾多的內衣內褲,隨著陽光的移動,她移動凳子。“她尖利的嗓音突然響起:‘王立強是被你們謀殺的。’”王立強這個她的丈夫強健無比的男人,被一個牙尖的女同事發現了他的隱情,被迫他拉響了與人俱焚的手榴蛋。記得一輩子讓祖父垂著雙手謙卑地站在腳盆前的祖母,她十六歲“她的臉蛋像是一隻快從樹上掉下來的蘋果,即使如此她依然被塗上了厚厚的胭脂。”還有那個曾祖父母在一個月光冷清的夜晚,睡著後被一條野狗吃了。

無論筆墨多少,都是一個個塵土中,活生生各有性格不同的人,他們不需要趙錢孫李,他們只要他們自己。

永恆的友情

我是一個容易感動的人,所以你也許會看到我眼裡常噙著淚光,慌亂的扯著餐巾紙擦去從鼻孔流出的清水。眼淚也許並不能代表什麼,但是在我心裡,眼淚卻也是一種語言,它告訴你,你內心柔軟的東西被輕輕的碰了一下。蘇宇在馬路上抱住了一個女人,這樣的結果是他進了牢教所一年。有一天在皎潔的月光下,他描述抱住那個女人的感受“其實不是抱住鄭亮的肩膀,是抱住你的肩膀。我當時就這樣想。”

看到這一句,我的眼淚就涌了上來。我仿佛看到了已經老去的我們的歲月,在歲月中年少的朋友。我甚至有一寫往事回憶的衝動。雖然我幼稚的筆端面對十多年的滄桑與日漸模糊的記憶如此的薄弱。但我開始寫了。是因為:“蘇宇的微笑和他羞怯的聲音,在那個月光里時隱時現的夜晚,給予了我長久的溫暖。”

我不否認我是一個戀戀往事的人,所以我分外的喜歡余華在序里的一句話。他說:因為當人們無法選擇自己的未來時,就會珍惜自己選擇過去的權利。回憶的動人之處就在於可以重新選擇,可以將那些毫無關聯的往事重新組合起來,從而獲得了全新的過去。

書摘插圖

我六歲時最後的記憶,是我在奔跑。記憶重現了城裡造船廠昔日的榮耀,他們製造的第一艘水泥船將來到南門的河上。我和哥哥跑向了河邊。過去的陽光是那么的鮮艷,照耀著我年輕的母親,她藍方格的頭巾飄動在往昔的秋風裡,我弟弟坐在她的懷中,睜大著莫名其妙的眼睛。我那個笑聲響亮的父親,赤腳走上了田埂。為什麼要出現一個身穿軍裝的高大男人?就像一片樹葉飄入了樹林,他走到了我的家人中間。河邊已經站滿了人,哥哥帶著我,從那些成年人的褲檔里鑽過去,嘈雜的人聲覆蓋了我們。我們爬到了河邊,從兩個大人的褲襠里伸出了腦袋,像兩隻烏龜一樣東張西望。激動人心的時刻是由喧天的鑼鼓聲送來的,在兩岸歡騰的人聲里,我看到了駛來的水泥船,船上懸掛著幾根長長的麻繩,繩上結滿了五顏六色的紙片,那么多鮮花在空中開放?十來個年輕的男人在船上敲鑼打鼓。我向哥哥喊叫:“哥哥,這船是用什麼做的?”我的哥哥扭過頭來以同樣的喊叫回答我:“石頭做的。”“那它怎么不沉下去呢?”

“笨蛋。”我哥哥說,“你沒看到上面有麻繩吊著?”身穿軍裝的王立強,在這樣的情景里突然出現,使我對南門的記憶被迫中斷了五年。這個高大的男人,拉著我的手離開了南門,坐上一艘突突直響的輪船,在一條漫長的河流里接近了那個名叫孫盪的城鎮。我不知道自己已被父母送給了別人,我以為前往的地方是一次有趣的遊玩。在那條小路上,疾病纏身的祖父與我擦肩相遇,面對他憂慮的目光,我得意洋洋地對他說:“我現在沒工夫和你說話,”五年以後,當我獨自回到南門時,又和祖父相逢在這條路上。我回家後不久,一家姓蘇的城裡人搬到南門來居住了。一個夏天的早晨,蘇家的兩個男孩從屋內搬出了一張小圓桌,放在樹蔭下面吃起了早餐。這是我十二歲看到的情景。兩個城裡孩子穿著商店裡買來的衣褲坐在那裡。我一個人坐在池塘旁,穿的是手工縫製的土布短褲。然後我看到十四歲的哥哥領著九歲的弟弟向蘇家的孩子走去。他們和我一樣,也都光著上身,在陽光下黑黝黝的像兩條泥鰍。在此之前,我聽到哥哥在曬場那邊說:“走,去看看城裡人吃什麼菜。”曬場那邊眾多的孩子裡,願意跟隨哥哥走向兩個陌生人的,只有九歲的弟弟。我的哥哥昂首闊步走去時,顯得英勇無比。弟弟則小跑著緊隨其後。他們手上挎著的割草籃子在那條路上搖晃不止。時間裡,以跳躍式的姿態達到了一個又一個的文學高度。他越來越自如地開拓了自己的文學天地,構築了自己獨有的藝術世界。