劇目介紹

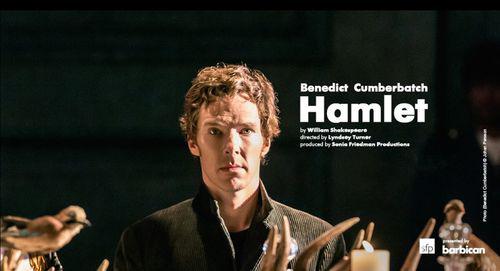

英國國家劇院:哈姆雷特

英國國家劇院:哈姆雷特當一個國家全副武裝時,一個家庭正在四分五裂。要替父報仇又要顧忌自身與國家的安全,王子哈姆雷特為無法解決眼下的困境而感到憤怒……這部莎士比亞的經典悲劇,可謂膾炙全世界人口。而當它與本尼迪克特·康伯巴奇這樣的超級明星發生化學反應時,散發出的能量無疑是巨大的。

2015版《哈姆雷特》既是本尼迪克特·康伯巴奇首度嘗試莎翁劇表演,也是他時隔四年重返戲劇舞台的作品。這版《哈姆雷特》的演出場場火爆,幾乎是一票難求,不僅劇迷捧場,康伯巴奇的冬粉們更是在劇場外售票處徹夜排隊。 總共76晚的表演,超過10萬張門票一售而空,成為倫敦史上銷售最快和觀看人次最高的舞台劇,並為小盆友們籌集了15萬鎊善款,創造多項記錄。而本尼在最後一場演出謝幕的時候,也是難掩激動的心情,淚灑現場 。

演出過程

《哈姆雷特》花絮

《哈姆雷特》花絮2015年8月卷福版《哈姆雷特》在英國最大的多功能演藝廳——巴比肯中心演出。總共10萬張門票提前1年在網際網路上開售,數分鐘內即售罄,《倫敦標準晚報》驚嘆這是“史上賣得最快的戲票”,黃牛票價更是高達近500英鎊。

2015年10月15日,該劇首次通過NT Live向全英國550家影院的觀眾進行了現場直播,而後向歐洲、美國等大部分地區擴散。但在包括中國在內的亞洲國家,因時差、設備、語言等技術問題,未能實時直播,需要在英國直播之後,經過製作字幕和轉播拷貝才能落地進行放映。

BC版《哈姆雷特》劇照

BC版《哈姆雷特》劇照2015年11月22日,《哈姆雷特》NT Live版在北京人民藝術劇院首都劇場、中間影院和上海話劇藝術中心同一天進行了超前點映,希望藉此讓國內觀眾在最短“時差”內看到世界上最精彩的舞台作品。這也是NT項目6月落地中國以來,帶來的與英國“時差”最小的一次放映。此次《哈姆雷特》在京滬的提前點映只是對莎士比亞逝世400周年系列紀念活動的預熱,2016年“英國國家劇院現場”的莎翁名劇精選單元會再次看到該劇的規律放映 。

演職人員

演員表

| 角色 | 演員 |

| Hamlet | 本尼迪克特·康伯巴奇 |

| Claudius | 塞倫·希德 |

| Horatio | Leo Bill |

| Polonius | Jim Norton |

| Gertrude | 安娜絲塔西亞·海利 |

| Ophelia | Sian Brooke |

| Ghost of Hamlet's Father | Karl Johnson |

| Matthew Steer | Rosencrantz |

| Laertes | Kobna Holdbrook |

| Player King | Ruairi Conaghan |

| Soldier | Barry Aird |

| Servant, Cornelius | Nigel Carrington |

| Marcellus | Dwane Walcott |

| Barnardo | Dan Parr |

| Fortinbras | Sergo Vares |

| Guildenstern | Rudi Dharmalingham |

| Player Queen, Messenger | Diveen Henry |

| Voltemand | Morag Siller |

| Official | Amaka Okafor |

| Official | Paul Ham |

| Danish Captain, Servant | Eddie Arnold |

| Priest, Messenger | Colin Haigh |

| Courtier | Jan Shepherd |

職員表

| 製作人 | Sonia Friedman |

| 原著 | 威廉·莎士比亞 |

| 導演 | Lyndsey Turner |

| 選角導演 | Julia Horan |

| 配音導演 | Christopher Shutt |

| 藝術指導 | Es Devlin |

| 服裝設計 | Katrina Lindsay |

| 發行 | 英國國家劇院 |

資料來源

作品評價

![哈姆雷特[英國2015年本尼迪克特·康伯巴奇主演舞台劇]](/img/4/265/wZwpmLzMjNzkjN0QTM1ATN0UTMyITNykTO0EDMwAjMwUzL0EzL1EzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg) 哈姆雷特[英國2015年本尼迪克特·康伯巴奇主演舞台劇]

哈姆雷特[英國2015年本尼迪克特·康伯巴奇主演舞台劇]這部莎士比亞的經典悲劇,當它與本尼迪克特·康伯巴奇這樣的超級明星發生化學反應時,散發出的能量無疑是巨大的。英國《每日電訊報》評論“本尼迪克特·康伯巴奇塑造了一位超炫的五星哈姆雷特”,《綜藝》雜誌則稱“這是一部為如今躁動不安的世界量身定做的《哈姆雷特》”。

《每日郵報》專欄作者簡·莫伊爾(Jan Moir)給BC版《哈姆雷特》打出了五星評分。她在專欄評論中寫到:“繼《神夏》《弗蘭肯斯坦》之後,本尼終於在巴比肯劇院迎來了他演藝生涯中的又一大挑戰。1480行台詞,漸入瘋狂的表演,呈現最醜惡最卑鄙的謀殺,哈姆雷特一角可謂戲劇表演的珠穆朗瑪峰,最傑出的演員也很難把控住。然而三個小時之後,當本尼大汗淋漓地站在台上謝幕時,觀眾們紛紛起立鼓掌,請求他能再多演一些。”

《每日電訊報》:導演Lyndsey Turner和舞美設計Es Devlin在巴比肯巨大的舞台上展現了一個奢華、偉大的哈姆雷特。舞台上,本尼迪克特和其他演員在一個宮殿般的大廳表演者這齣悲劇:高雅的寶石綠牆面,華麗的水晶吊燈還有舞台右側豪華的樓梯……這一切就好像出自畫家John Singer Sargent的作品。

《北京日報》:創作者一方面刪去了原劇本中修飾性的部分華麗辭藻,另一方面改變了場幕結構,這使得劇情緊湊得如同一輛飛馳的列車,呼嘯著碾平了一切可能造成磕絆的溝坎。這版《哈姆雷特》對劇本的刪減,並非是大刀闊斧式的砍剁,面對經典文本時如執手術刀一般地小心翼翼,鋒刃遊走於皮肉之間,卻絲毫不傷及作為筋骨的價值觀。因此,儘管該劇的演員們已不必如吟誦十四行詩那樣正襟危坐,但作品本身卻呈現出近乎保守的傳統氣質。這種傳統氣質如同一個無形的玻璃陳列罩,將作品與當下時空徹底隔絕開來。

《京華時報》:這版《哈姆雷特》最顯著的構思在於現代與古典的交錯融合。哈姆雷特和朋友霍拉旭、心愛的姑娘奧菲莉亞幾乎都以當代造型和方式出現,其他角色則依舊保留著古典主義的造型和表演風格。母親和叔父的婚禮、奧菲莉亞的葬禮和結尾鬥劍等多個場次,都叫人感覺發生在哈姆雷特的夢境裡。這種參差於是生出了潛意識層面的內涵,強化了劇作中人類在面對苦難、抉擇、生死時的舉步維艱。哈姆雷特的好朋友霍拉旭每次出場都背著一個大大的帆布包,好像隨時要去遠行,又好像剛剛回來,這種自由而隨性的狀態暗合了劇中哈姆雷特描述他的台詞:“一個平靜接受命運光臨的人”。諸如此類當代化的角色設定和處理,似乎毫不費力地就割開了《哈姆雷特》的皮囊,讓其中符合時下觀眾口味的某一部分精神釋出。但是除此之外,導演依舊讓其他演員以傳統的面目登台,和“哈姆雷特們”彼此相對、探看,他們的關係就像人們現在在美術館裡看一張文藝復興時期的畫作。舞台設計和視覺效果也不時露出這樣的面目,下半場原本貴族的閣樓廳堂里覆蓋上了一層厚厚的黑色渣滓,來體現世間萬象的崩壞傾覆感。導演將之雜糅的真正目的,一邊保留著對古典的頂禮崇敬,一邊又秉持著製造當代美學的野心和信念,也許是另一種哈姆雷特式的猶豫不決。

![哈姆雷特[英國2015年本尼迪克特·康伯巴奇主演舞台劇] 哈姆雷特[英國2015年本尼迪克特·康伯巴奇主演舞台劇]](/img/d/50c/nBnauM3X3ITM5kTN0QzNxMDN0UTMyITNykTO0EDMwAjMwUzL0czL4UzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg)