概述

定義

原腸作用是指囊胚細胞有規則地移動,使未來的內胚層和中胚層細胞遷入胚胎內部,而未來的外胚層細胞鋪展在胚胎的表面,從而形成原腸胚,也稱為原腸運動。作用過程

原腸作用的結果產生了三個胚層——外胚層、內胚層和中胚層——的分化,作為進一步發育的基礎。以海膽、斑馬魚為例,說明原腸作用的過程

原腸作用是指囊胚細胞通過劇烈而有規則地運動,使囊胚細胞重新組合,形成由外胚層、內胚層和中胚層三個胚層構成的胚胎結構的過程,作為進一步發育的基礎。

原腸作用期間,在卵裂時建立起來的囊胚細胞彼此之間的位置發生變動,重新占有新的位置,預定形成內胚層和中胚層的細胞轉移到胚胎內部,而預定形成皮膚和神經系統的外胚層細胞分布於胚胎表面。通過原腸作用,胚胎細胞首先從未分化狀態出現最早的3胚層分化,其次是新形成的不同胚層之間相互誘導作用,為胚胎形成結構複雜的有機體奠定基礎。

原腸作用過程中,細胞運動不但涉及整個胚胎,而且一部分細胞的運動汪汪和其他部分同時發生細胞

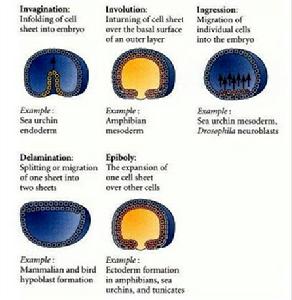

①外包(epiboly):為外胚層的細胞層擴展並包圍內層的過程。如盤狀囊胚的細胞沿胚盤邊緣向胚胎腹面包圍。

②內陷(invagination):一部分細胞同時一起向裡面陷阱去,內陷進入的細胞層所圍成的腔為原腸腔,向外的通道就是胚孔。如文昌魚的植物極細胞成片的向內陷入。

③內卷(inwolution):伸展中的表面細胞沿著一定的方向向內捲入到留在外表細胞的內表面的過程。

④內移(ingression):胚胎表面一小部分細胞以單個細胞向裡面遷移的方式移入。它們可由植物極一極移入,也可在多處同時向內遷移的多極移入。常見於腔腸動物。

⑥集中延伸(convergence extension):細胞向背部中軸線遷移,通過穿插重排,使前後軸逐漸延長。

不同動物的原腸作用方式各不相同,而同一種動物的原腸作用有常常包括不同的集中彼此協調一致的細胞運動方式。下面以海膽和斑馬魚為例,說明原腸作用的過程。

代表生物

海膽

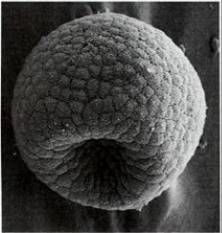

海膽的晚期胚囊由1000個左右的單層細胞構成,這些細胞的細胞質分別來自受精卵的不同區域,細胞表現出不同的大小和特性。一)初級間質細胞的內移

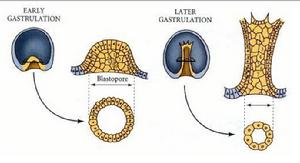

二)植物極板內陷

初級間質細胞在囊胚腔內遷移時,仍然留在植物極板上的細胞移動填補初級間質細胞內移形成的空隙。植物極板進一步變扁平。之後,植物極板向內彎曲,內陷。當植物極板內陷深及胚腔的1/4~1/2時,內陷停止。所陷入的部分稱為原腸,而原腸在植物極的開口稱為胚孔。

三)晚期原腸內陷

原腸頂端形成次級間質細胞,原腸延伸是以次級間質細胞提供的張力為動力。次級間質細胞伸出線狀偽足,穿過囊胚腔液,直達囊胚腔壁的內表面。

動物極半球存在著次級間質細胞附著的靶位。當線狀偽足接觸到特定靶位後,才不會縮回。這些特定靶位可能位於將來形成口的區域。

當原腸最頂端接觸到囊胚腔壁時,次級間質細胞分散進入囊胚腔。次級間質細胞在囊胚腔中分裂,形成中胚層器官。囊胚腔壁接觸到原腸的位置最終形成口,口和原腸最頂端形成以連續相同的消化管,海膽的胚孔最終成為肛門。

斑馬魚

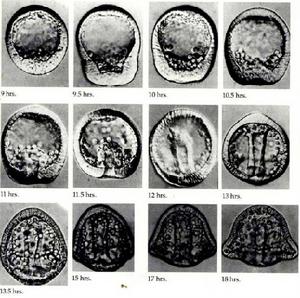

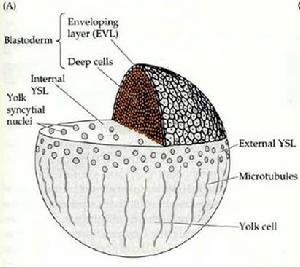

斑馬魚胚胎卵裂第10次時,細胞分裂不再同步,新基因開始表達,細胞考試獲得運動性。這就是中期囊胚轉換現象(MBT)。一)中期囊胚轉換與細胞運動性獲得

二)胚層形成

當斑馬魚胚盤細胞包繞一般的卵黃是,包被層四周邊緣區加厚,這個加厚區為胚環,由外層上胚層和內層下胚層構成。下胚層形成有兩種可能解釋:可能是邊緣薄層細胞向內里內卷續之向動物極遷移形成。或者是由細胞內移形成。

當下胚層形成後,上下胚層的深層細胞都向將來會發育成為胚胎背部一側插入,形成加厚的區域,稱為胚盾。

細胞沿卵黃下包時,它們也在邊緣內卷,並朝背部和前端兩個方向向胚盾集中。胚盾下胚層細胞向前端集中和延伸,最終沿背中線變成窄條的脊索中胚層。上胚層細胞通過集中和延伸將腦細胞集中在背中線上,並形成神經龍骨。其餘的上胚層細胞發育成魚類皮膚。

以上,就是以兩種動物:海膽與斑馬魚為例,解釋原腸作用的形成方式和規律。

方式及特點

方式

動物胚胎原腸作用方式複雜多樣,但總體上可概括為6種細胞運動形式:1)外包(epiboly):表層細胞為單位整體向外周擴展將胚胎深層細胞包繞起來。

2)內陷(invagination):胚胎某一區域內的細胞同時向內凹入形成凹陷。

3)內卷(involution):胚胎表面細胞連續向內捲入 ,並沿表層細胞內表面擴展。

4)內移(ingression):胚胎表層細胞單個的向內遷移。

5)分層(delamination):單層細胞分裂形成兩層或多層相互平行的細胞層。

6)集中延伸(convergent extension):細胞向背部中軸線遷移,通過穿插重排,使前後軸逐漸伸長。

特點

原腸胚是高等動物胚胎髮育過程的重要階段,其主要特點是細胞達到最大分化程度的時期。因為,細胞在胚胎髮育時的分化程度是最大的,而原腸胚是胚胎髮育的最後一個階段。此後,原腸胚將逐步形成不同的器官原基。原腸作用的分類

1. 海膽的原腸作用

海膽的晚期囊胚由1000各左右單層細胞構成。這些細胞的細胞質分別來自受精卵的不同區域,細胞表現出不同的大小和特性。

海膽早期原腸胚內初級間質細胞沿囊胚腔內表面運動,主動伸出偽足與囊胚腔壁連線,占據囊胚腔預定腹側面,並形成穩固聯繫。初級間質細胞融合形成索狀合胞體(syncytial cable),最終形成幼蟲碳酸鈣骨針的軸。

2. 魚類的原腸作用

中期囊胚轉換和細胞運動性的獲得斑馬魚第十次卵裂期間,細胞分裂不再同步,新的基因(合子基因)開始表達,且細胞獲得運動性,這種現象稱為中期囊胚轉換(midblastula transition,MBT)。MBT似乎受染色質和細胞質之間比例(核質比)的控制。

魚類胚胎中最早的細胞運動使胚盤細胞沿卵黃四周下包。初始階段,胚盤細胞內層細胞向外周遷移,插入表層細胞中。稍後,表層細胞沿卵黃表面下包,直到將卵黃全部包圍起來。

卵黃合胞體層(yolk syncytical layer,YSL)細胞的自動擴展拉動與之相連的包被層(enveloping layer, EVL)細胞向下移動。切斷卵黃合胞體層和包被層之間的聯繫,胚盤細胞會反彈縮回卵黃的頂部,而卵黃合胞體層則繼續包繞卵黃擴展。

當斑馬魚胚盤細胞包繞一半的卵黃時,包被層四周邊緣區開始加厚,這個加厚的區域叫胚環(germ ring),它是由外層的上胚層(epiblast)和內層的下胚層(hypoblast)構成。

一般認為,下胚層是邊緣表層細胞內卷繼而向動物極遷移形成的。也可能由上胚層細胞分層後內移形成。

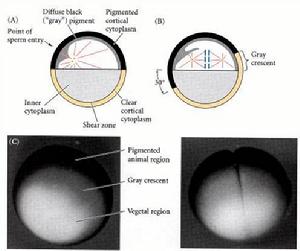

3. 兩棲類的原腸作用

兩棲類的原腸作用是實驗胚胎學中最古老也是最新興的一個領域。

兩棲類原腸作用時的細胞運動

非洲爪蟾的中胚層前體只存在於深層細胞中,位於赤道區域表面細胞下面,而外胚層和內胚層則來源於表面的表層細胞中。

蛙類原腸作用首先是從將來胚胎的背部,即剛好位於赤道下方的灰色新月區開始的。

非洲爪蟾的原腸作用是數個事件和諧的組合,結果是把內中外三個胚層細胞置於適當的位置,為它們分化為不同的器官做準備。

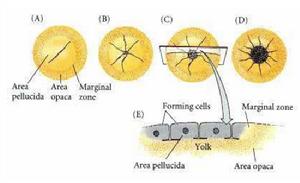

4. 鳥類的原腸作用

鳥類原腸作用概述鳥類行不完全的盤狀卵裂,胚胎經過卵裂在大量的卵黃上形成一個胚盤(blastodisk)。胚盤下方“惰性”的卵黃對上面細胞的運動施以嚴格限制。

1. 下胚層和上胚層的形成

鳥類胚盤中央細胞被胚下腔(subgerminal cavity)和卵黃分開,看起來透明,稱為明區(area pellucida)。明區邊緣細胞和卵黃接觸看起來不透明,稱為暗區(area opaque)。上胚層某些細胞單個的遷移到胚下腔中,形成初級下胚層(primary hypoblast)。胚盤後緣有一層細胞向前遷移和初級下胚層匯合,形成次級下胚層(secondary hypoblast)。

2. 脊索的二次形成

鳥類前部脊索由通過亨氏節內移的細胞向前遷移而形成,但後端脊索的形成方式則不同。如雞胚第17體節後面的脊索是由通過原條內移的中胚層細胞聚集而成。後部脊索向後延伸,形成胚胎28-50體節的尾芽。

5. 哺乳類的原腸作用

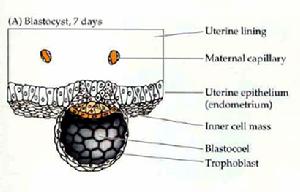

哺乳類發育模式和鳥類以及爬行類相似。哺乳類的卵子為少黃卵,但其胚胎仍保留著為適應多黃卵而進化形成的鳥類和爬行類胚胎的原腸作用方式。哺乳類的內細胞團可以看作卵黃球頂部的胚盤,它按照與其祖先爬行類相似的模式發育。

哺乳動物這一進化導致母體解剖結構發生巨大變化(輸卵管膨大形成子宮)以及專司吸收母體營養的胎兒器官胎盤的出現。胎盤主要由胚胎滋養層細胞和內細胞團形成的中胚層細胞發育而來

內細胞團內最早的細胞隔離是下胚層(原始內胚層)的形成。下胚層排列在囊胚腔周圍,形成卵黃囊內胚層(yolk sac endoderm)。卵黃囊內胚層不參與新生機體的任何組織。

位於下胚層之上的內細胞團稱為上胚層。上胚層細胞被縫隙(cleft)隔開;縫隙最後連線起來,把胚胎上胚層和形成羊膜腔壁的上胚層(羊膜外胚層)隔開。羊膜腔一旦形成,內部便充滿羊水(amniotic fluid)。