人物生平

劉洪(約130-196年),字元卓,東漢泰山郡蒙陰(今山東蒙陰縣)人,約東漢永建四年(公元129年)生,約建安十五年(公元210年)卒,是我國古代傑出的 天文學家和數學家。

劉洪於漢桓帝延熹年間(158-166年),“以校尉應太史徵,拜良中”。為官數載,清正廉潔,吏民皆畏而敬之。

劉洪

劉洪劉洪自幼勤奮好學,具有淵博的知識。由於他是魯王宗室,所以,年輕時就成為宮廷內臣,這對於施展他的政治抱負和潛心研究天文歷算有著得天獨厚的條件。

劉洪的才能,得到朝廷的重視。《後漢書》說,洪善算,當世無偶。因此,在漢靈帝漢靈帝光和年間,由太史蔡邕推薦,被調回京師,專門從事曆法研究。在此期間,他除了按照皇帝的旨意參與“考驗日月”,審核、課校他人呈報上來的研究成果外,還把多年來研究的成果匯集起來,寫成《乾象曆》、《七曜術》和《九章算術》等專著。經過精心地研究,他發現當時採用的《四分曆》不準確,於是參照歷代曆法加以演算、改進,創造了我國第一部曆法《乾象曆》。 《乾象曆》是考慮了月球運動不均勻的曆法,在推算日食日食、月食時採用了定朔的方法,測得近月點的長度為27.5508日,白道和黃道約成6度的角,從中找出每天實際運動度數和平均運動度數的差,由此可平朔推求定期。《乾象曆》對歷代曆法的修訂產生過極大的影響,為後世所沿用。

劉洪的另一重要成就是和蔡邕一起補續了《漢書·律歷記》,其中許多資料被都被後來的《續漢書·律歷記》所採用。

珠算,是用算盤進行運算的工具。珠算的發明,使人們的計算能力產生了一次飛躍,“珠算”這個名詞,最早見於東漢魏人徐岳所著的《數術記遺》一書。徐岳在書中說:“劉會稽,博學多聞,偏於數學……隸首注術,仍有多種,其一珠算。”徐岳所說的劉會稽就是劉洪。

有人說,蒙陰是珠算的故鄉,劉洪是珠算之父,被尊為“算聖”。珠算是中國五大發明之一。

劉洪是漢光武帝劉秀的侄子魯王劉興的後代,自幼得到了良好的教育。青年時期曾任校尉之職,對天文曆法有特殊的興趣。約公元160年,由於他對天文曆法的素養漸為世人所知,遂被調到執掌天時、星曆的機構任職,為太史部郎中。在此後的10餘年中,他積極從事天文觀測與研究工作,這對劉洪後來在天文曆法方面的造詣奠定了堅實的基礎。

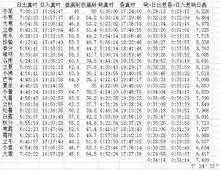

就在這期間,他與蔡邕等人一起測定了二十四節氣時太陽所在恆星間的位置、太陽距天球赤極的度距、午中太陽的影長、晝夜時間的長度以及昏旦時南中天所值的二十八宿度值等5種不同的天文數據。這些觀測成果被列成表格收入東漢四分曆中,依據這一表格可以用一次差內插法分別計算任一時日的上述5種天文量。從此,這些天文數據表格及其計算成為中國古代曆法的傳統內容之一。劉洪參與了開創這一新領域的重要工作,這也是他步入天文曆法界的最初貢獻。

劉洪《四分曆》

劉洪《四分曆》約公元174年,劉洪被調離洛陽,出任常山國(今河北元氏)長史,協助王國相處理政務。同年,他獻上經多年研究的心得之作《七曜術》,該術引起了朝廷的重視,漢靈帝特下詔委派太史部官員對該術作實際校驗。依據校驗的結果,劉洪對《七曜術》進行了修訂,又撰成了《八元術》。該二術的具體內容已無法查考,但從術名知,它們應是研究日、月、五星運動的專著,是劉洪關於曆法的早期著作。這一年,劉洪曾依此預報公元179年的一次日食,可是並不成功,這說明它們還存在不少缺欠。

公元175—177年,劉洪因其父去世,辭官在家守孝3年。大約就在這期間,劉洪完成了他的《九章算術》,它應是對同名經典數學名著進行注釋並融入研究心得的數學著作。因此劉洪又以通曉算術而知名。也許正由於這個緣故,在劉洪守孝期滿後,即被任命為主管財政事務的上計掾。

公元178年,劉洪又為郎中。由於他在天文歷算上的很高造詣,經蔡邕的推舉,到東觀和蔡邕一同編撰東漢律曆志,蔡邕善著文、通音律,劉洪精通曆理又密於用算,二人優勢互補,密切合作,出色地完成了這項任務。據劉洪的學生徐岳說,這一年,劉洪還提出過改革當時正行用的東漢四分曆的構想,為此,劉洪“先上驗日食:日食在晏,加時在辰,食從下上,三分侵二。事御之後如(劉)洪言”(《晉書·律曆志中》)。雖然劉洪的改歷之議未獲實現,但他卻因此名聲大振,成為當時頗孚眾望的天文學家。

公元179年,劉洪已年屆50,又由於他曾被舉為孝廉,且儀容莊重,處事嚴謹,善於交際,遂被任命為謁者。不久,他又遷任谷城門侯,谷城門是當時洛陽的12座城門之一,位於正北方,劉洪為該城門的主管人。這一年他主持評議王漢提出的交食周期的工作。公元180年,劉洪又參與評議馮恂和宗誠關於月食預報和交食周期的論爭,劉洪以其淵博的學識和精到的見解,公正地加以評判。

約公元184年,劉洪又一次被調離洛陽,出任會稽郡(今浙江紹興)東部都尉,是為郡太守的副手。在此任內,劉洪初步完成並向朝廷獻上了他的乾象曆,時間約在公元187年至188年間。由於初成的乾象曆對於月亮運動的描述,具有明顯的優越性和可靠性,當即被採納,取代了東漢四分曆的月行術。

約公元189年,漢靈帝特召劉洪返回洛陽,其原因很可能是因為初成的乾象曆得到朝廷的重視,征劉洪商議曆法改革事宜。但由於當年四月漢靈帝駕崩,接著又有董卓等人為亂,時局驟變,朝廷無暇顧及改革曆法,而這時劉洪正在返京的途中,於是朝廷改變初衷,改任劉洪為山陽郡(今山東金鄉)太守。在此後大約10多年的時間裡,他一方面努力料理繁重的政務,一方面繼續為改良和完善他的乾象曆而勤奮工作,而且注意培養學生,努力使他對天文曆法研究的最新成果為人們所了解,力圖使之後繼有人。當時的著名學者鄭玄(漢獻帝建安元年,鄭玄從劉洪得《乾象曆》,以為窮幽極微,並加注釋。 ),以及徐岳、楊偉、韓翊等人都曾先後得到劉洪的指點,他們後來為普及或發展乾象曆做出了各自的貢獻。

劉洪在任山陽太守以後,還曾遷任曲城(今山東掖縣)侯相,地位與郡太守相當。劉洪在為相期間,賞罰分明,重教化,移風易俗,吏民畏而愛之,成為遠近聞名的頗有威望和政績的行政官員。

公元206年,劉洪最後審定了他的乾象曆,這是他在初成乾象曆以後,又經過10餘年的研究、檢驗、充實和提高而成的曆法傑作。可惜,劉洪大約在公元210年去世,在生前他沒有看到他為之付出數十年心力的乾象曆被正式頒用。但他的心血沒有白費,經徐岳的學生闞澤等人的努力,乾象曆在公元232—280年正式在東吳行用。更重要的是,乾象曆以它的眾多創造,使傳統曆法面貌一新,對後世曆法產生了巨大的影響,在中國古代曆法史上寫下了光輝的篇章,劉洪也以取得劃時代成就的天文學家而名垂青史。劉洪的天文學成就大都載於乾象曆中,他的貢獻是多方面的,其中以對月亮運動和交食的研究成果最為突出。

天文成就

朔望弦晦

朔望弦晦在劉洪以前,人們對於朔望月和回歸年長度值已經進行了長期的測算工作,取得過較好的數據。但劉洪發現:依據前人所取用的這兩個數值推得的朔望弦晦以及節氣的平均時刻,長期以來普遍存在滯後於實際的朔望等時刻的現象。經過數十年的潛心裡索,劉洪大膽地提出前人所取用的朔望月和回歸年長度值均偏大的正確結論,給上述曆法後天的現象以合理的解釋。在乾象曆中,劉洪取一朔望月長度為29+773/1457日,誤差從東漢四分曆的20餘秒降至4秒左右;取回歸年長度為365+145/589日,誤差從東漢四分曆的660餘秒降至330秒左右。劉洪大約是從考察前代交食記錄與他自己對交食的實測結果入手,即從古今朔或望時刻的厘定入手,先得到較準確的朔望月長度值,然後依據十九年七閏的法則,推演出回歸年長度值的。由於劉洪是在這兩個數據的精度處於長達600餘年的停滯徘徊狀態的背景下,提出他的新數據的,所以這不但具有提高準確度的科學意義,而且還含有突破傳統觀念的束縛,打破僵局,為後世研究的進展開拓道路的歷史意義。

月亮的運動有遲有疾,月亮的近地點在不斷向前移動,這兩個重要的天文現象在東漢早期就引起了人們的熱烈討論。對此,劉洪在乾象曆中作了十分出色的總結,給出了獨特的定量描述的方法。他由測算得知,月亮每經一個近點月(月亮中心連續兩次經過近地點的時間間隔),近地點總向前推進1825+7/47分(≈3.1°,稱“過周分”),該值較東漢早期的李梵、蘇統所得結果要準確得多。在此基礎上,劉洪進一步建立了計算近點月長度的公式,並明確給出了具體的數值:已知1周天為215130分,加上1825+7/47分,即為經一近點月後近地點所在位置與這一近點月前近地點位置之間相距的分值,再除以月亮每日的平均行度分7874分,可得1近點月長度為27+3303/5969日,其誤差為104秒。中國古代的近點月概念和它的長度的計算方法從此得以確立,這是劉洪關於月亮運動研究的一大貢獻。劉洪還確立了中國古代計算月亮運動不均勻性改正值的傳統方法。劉洪每日昏旦觀測月亮相對於恆星背景的位置,在堅持長期觀測取得大量第一手資料之後,他進而推算出月亮從近地點開始在一個近點月內每日實際行度值。由此,劉洪給出了月亮每日實行度、相鄰兩日月亮實行度之差、每日月亮實行度與平行度之差和該差數的累積值等的數據表格,這是中國古代第一份月亮運動不均勻性改正數值表(月離表),欲求任一時刻月亮相對於平均運動的改正值,可依此表用一次差內插法加以計算。這是一種獨特的月亮運動不均勻性改正的定量表述法和計算法,後世莫不遵從之。在乾象曆中,該法僅用於交食問題的計算,而實際上該法已經解決了後世曆法定朔計算的關鍵問題之一。對劉洪月離表的初步研究表明,劉洪所測每日月亮實行度的誤差為11.7′,月亮過近地點時刻的誤差為0.18日,這兩者的精度在中國古代都屬上乘,只有元代授時曆(1281年)的精度稍高於它。這就是說,劉洪不但是這一新穎方法的首創者,還是對此作了高水準的定量描述的代表人物,這是特別令人讚嘆的。

劉洪的貢獻還在於,他確立了黃白交點退行的新概念。他大約是從食年長度小於回歸年長度這一人們早已熟知的事實出發,經抽象的思維而推演出這一概念。劉洪明確給出黃白交點每經1日退行1488/47分(≈0.054°,稱“退分”)的具體數值。已知回歸年長度(A)和食年長度(B),以及1度=589分,那么“退分”應等於(A-B)/B x 589,將有關數值代入計算,正得1488/47分。可見,劉洪當年的思路和退分值的計算正是如此。

可惜,劉洪並沒有給出交點月長度的明確概念和具體數值,但他實際上已經為此準備了充分和必要的條件,並為後世的發展奠下了牢固的基石。當然,僅就黃白交點退行概念的確立和已經相當準確的退行值的確定而言,是劉洪在月亮運動研究方面取得的又一重大進展。

劉洪對月亮運動研究的另一重大成就是:關於月亮運行軌道——白道概念的建立,它標誌著自戰國時期以來對月亮運動軌跡的含混不清的定性描述局面的結束。在乾象曆中,劉洪明確給出黃白交角為六度一分(≈6°),必須指出的是,該值是沿赤經圈量度的極黃緯值,與現代所說的沿黃經圈量度的黃緯值小有不同,該值與理論極黃緯值之差為0.62°。劉洪還給出了月亮從黃白交點出發,每經1日月亮距黃道南或北的極黃緯度值(稱“兼數”)表格,其中“兼數”的極大值也就是黃白交角的度值,它們是劉洪經長期的觀測與計算而得的。欲求任一時刻的月亮極黃緯(M),可由該表格依一次差內插法推算。這樣,劉洪便較好地解決了月亮沿白道運動的一個坐標量的計算問題。研究表明,依劉洪的這一方法所推算的月亮極黃緯值的誤差為0.44°。前已述及,劉洪和蔡邕已經解決了計算任一時刻太陽距天球赤極的度距(N)的課題,於是,劉洪也就給出了月亮距赤極的度距(P)的計算法:P=N±M。劉洪關於白道的概念、黃白交角值的測定、月亮極黃緯數值表,以及M,P的計算方法,從表述的形式到內涵都對後世曆法產生了深遠的影響。

其實,以上所述各項創新又直接或間接地與關於交食的研究有關,應該說提高交食預報的精確度和擴展交食預報的內容,是劉洪天文曆法工作的核心部分。在乾象曆中,還記載了劉洪對於交食研究的其他重要成果。

日食

日食關於交食周期的探索,在劉洪時代也是一個熱門課題,有不少人提出了各自的新數據。劉洪一方面積極參與或主持關於交食周期的熱烈爭論,一方面自己也進行縝密的思考和深入的研究。在乾象曆中,他提出了11045個朔望月正好同941個食年相當的新交食周期值,由此推得1食年長度等於346.6151日,誤差為370餘秒。這一成果所達到的精度水平不但大大超過他的前人,而且也使他的同代人的同類工作大為遜色。此外,在乾象曆中,劉洪還正確地建立了在一個交食周期內如下三個天文量之間存在的數量關係:交點月個數=朔望月個數+食年個數,這說明劉洪對這些天文量的關係有極明晰、透徹的認識。在劉洪以前,人們已經知道只有在朔(或望)時,以及太陽和月亮正處在黃白交點附近的特定條件下,才可能發生交食現象,但還沒有人對“附近”這一關鍵字作定量化的說明。劉洪則最先對此作了明確的闡述:在朔(或望)時,只有當太陽與黃白交點的度距小於14°33′時,才可能發生交食現象。也就是說,劉洪明確規定,當朔(或望)時,以太陽離開黃白交點前或後14°33′作為判別是否可能發生交食現象的臨界值,亦即食限值。現代關於食限的規定是:日食,18°31′以上必無食;月食,12°51′以上必無食。由此看來,劉洪所取食限值沒有把日食限和月食限區別開來是不妥當的。不過,如果把劉洪所取食限值視作日、月食限的折中值,其準確度還是不低的。無論如何,劉洪畢竟提出了一個嶄新的、又是十分重要的研究課題,使判別交食是否發生的定量化研究邁出了可貴的一步。

原先人們對於交食的預報僅限於交食發生的時間一項,只要能預知某日將發生交食現象,便得到滿足,但隨著劉洪乾象曆的問世,情況發生了很大的變化。對公元221—223年的5次日、月食食時的實測結果,同依乾象曆推算得的相應食時的比較表明,乾象曆食時預報的誤差為1.5時辰,這是由於劉洪提高了所取朔望月朔月、回歸年回歸年、交食周期等有關數據的精度,特別是近點月長度的厘定、月亮運動不均勻性改正計算方法的發明和套用,這些都必然導致了食時預報精度的大幅度提高。

劉洪自然十分清醒地了解他的乾象曆對食時預報所能達到的精度水平,對此他是不滿意的。大約在乾象曆完成以後,他仍繼續進行更深入的研究,力圖進一步完善食時預報的方法,以進一步提高精度。劉洪依乾象曆對一批交食食時的預推和實測記錄之間的時間差作了認真的分析,他發現該時間差的正負、大小,與交食所發生的月份有較穩定的關係,並歸納出一年中各個不同月份應加(或減)的各不相同的時間修正值,此即所謂“訊息術”:在依乾象曆推算得的食時的基礎上,加(或減)該修正值,如規定當交食發生在十一月份時,應加一辰,發生在七月份時需減一辰,等等,便可得到更準確的食時。依“訊息術”計算,上述公元221—223年的5次日、月食月食食時的誤差為0.6時辰,其精度較乾象曆又有明顯的提高。劉洪的這一發現和相應方法,對於交食研究而言,具有毋庸置疑的重要意義,可是令人惋惜的是,劉洪也許來不及對他的發現和所用方法的深層含義作更多的思考和探究。其實,更準確一些說,劉洪應是發現了上述時間差的正負、大小,與交食所發生的節氣存在穩定的關係,而節氣是太陽處於其運行軌道上某一特定位置的標誌,所以,產生上述時間差的主要原因,應是太陽運動有遲有疾,也就是太陽運動的不均勻性。此外,我們知道:在十一月份時,太陽視運動速度快,真切的食時應推遲一段時間;七月份時,太陽視運動速度慢,真切的食時應超前一段時間,再對照上述“訊息術”的規定,應該說二者在總體上是相吻合的。這些情況都說明,劉洪的上述發現和相應方法,實質上是大體正確地反映了太陽運動不均勻性對食時推算的影響,劉洪實際上已經叩擊了太陽運動不均勻性這一重大發現的門扉,可是他並不自覺,未能邁出那關鍵的一步,而把這一重大天文現象的發現權留給了在他以後300餘年的天文學家張子信。

對交食食分大小和交食虧起方位的預報,在劉洪以前未曾有人涉及過。在乾象曆中,也不見關於交食食分和虧起方位的明確計算法的記述,而有關的明確記載首見於楊偉的景初歷(公元237年)中,於是史家多把其發明權歸於楊偉。可是,前已述及,在公元178年,劉洪就曾成功地預報過一次日食的食分(“三分侵二”)和虧起方位(“食從下上”),徐岳所說殆非虛言,所以自然的推論是:劉洪應當早就有了計算交食食分和虧起方位的方法。再仔細考察乾象曆可以發現,其術文中關於交食食限的規定,關於月亮距黃白交點前後度值的計算法,關於月亮極黃緯的計算法,關於太陽位置的計算法,等等,實際上已經為交食食分和虧起方位的計算準備了相當充分的條件。若再兼及劉洪與楊偉之間的師生關係,可以認為交食預報的這二個要素的計算法的真正發明者應是劉洪,而楊偉則是對此作出明確表述並加以發展的後繼者,兩人都做出了各自的貢獻。

對於五星運動的研究,劉洪也取得了一些進展。如關於五星會合周期的測算,東漢四分曆和乾象曆的結果分別為:木星,398.846日和398.880日(誤差0.038日和0.004日);土星,378.059日和378.080日(誤差0.033日和0.012日);金星,584.024日和584.021日(誤差0.102日和0.099日);水星,115.881日和115.883日

(誤差0.003日和0.005日);火星,779.532日和779.485日(誤差0.405日和0.452日)。其中木、土二星的會合周期以乾象曆為優,金、水二星兩曆法旗鼓相當,火星則以東漢四分曆為勝。而從五星會合周期的總體水平看,乾象曆要稍高於東漢四分曆。徐岳曾對乾象曆和韓翊黃初歷(公元220年)的五星法進行過比較研究,他發現分別依二法所推得的公元221—222年間14次行星見、伏時間與實測時間或同或異,乾象曆的結果是五疏、七近、二合,而黃初歷的結果為八疏、五近、一合,由此不難看出,乾象曆的五星法應優於黃初歷。此外,楊偉和景初歷行用約80年後,人們發現其五星法的精度還不如乾象曆,在東晉以後,便以乾象曆的五星法取代之,自此它一直沿用了百餘年之久。所以乾象曆的五星法無論在當時,還是在其後較長一段時間內,都是較好的和很有影響的。

綜上所述,劉洪取得了一系列令人矚目的天文學成就,這些成就以新和精為顯著特點,或是使原有天文數據精確化,或是對新天文概念、新天文數據、新天文表格、新推算方法的闡明,它們大都見於乾象曆中。這就難怪鄭玄稱讚乾象曆是“窮幽極微”的傑作,而唐代天文學家李淳風則十分中肯地指出,乾象曆是“後世推步之師表”(《晉書·律曆志中》)。事實確是如此,劉洪所發明的一系列方法成為後世曆法的經典方法,他的乾象曆使傳統曆法的基本內容和模式更加完備,它作為我國古代曆法體系最終形成的里程碑而載入史冊。

劉洪取得這些重大的天文學成就,與他所處的時代存在相當活躍的天文曆法研究環境有關,與他的前輩及同代人已經提出的新思想、新發現的線索有關,同時與他個人的品質、思想和努力密不可分。

入東漢以來,人們對於月亮運動和交食的研究十分重視和活躍。東漢早期的李梵和蘇統已經明確建立了月行有遲有疾的觀念,而且也給出了月亮近地點進動的初始數值。此後,與月行遲疾有關的月行九道術便風行於世。張衡和周興在延光二年(公元123年),宗整、馮恂等人在熹平年間(公元172—178年)都提出了各自不同的九道術,試圖定量地描述月亮運動不均勻的現象。對於交食周期的研究,先後有楊岑、張盛、景防(公元62年),編■(公元85年),宗紺(公元90年),王充(約公元90年),劉固、馮恂、宗誠(公元174年)和王漢(公元179年)等人,或者對原有周期進行某種修正,或者提出全新的數值,試圖提高交食預報的精確度。這些都為劉洪的總結和提高準備了豐富的素材。在乾象曆中,關於黃赤道宿度變換的計算法,系採用了張衡研究的結果,這是劉洪吸取前輩研究成果的一個典型例子。

劉洪十分積極而且審慎地參加當時天文曆法界的有關論爭,有時他是作為參與論爭的一方,有時則是論爭的評判者,無論以何種身份出現,他都取公正和實事求是的態度。公元174年,一批天文學家各據自己的方法預報了公元179年可能發生的一次月食,馮恂以為三月,劉洪、劉固和宗誠以為四月,宗紺以為五月當食。至期考驗的結果是:四月未發生月食,三月和五月皆因天陰,不知月食發生與否。太史令等人則依據他們認可的計算方法推斷以三月月食為是,而劉洪等人認為這種推斷是不妥當的。從表面上看,這似乎是因為劉洪自己的預報不準確而故生是非,其實不然。劉洪反對這種推斷的理由是:三月月食以及太史令等人認可的計算方法都是未經實踐檢驗的,“未驗無以知其是”。進而,劉洪等人提出了在這類校驗中須以“見食為比”(《後漢書·律曆志中》)的原則,也就是要以真切可信的交食觀測事實作為判別的權威標準,這一原則為後世歷家所遵循。用現代月食理論推算,公元179年的農曆三、四、五月均不曾發生月食,可見當年劉洪反對太史令等人的推斷,以及他所申述的理由和堅持的原則都是十分正確的。

在評判馮恂與宗誠二家交食推算法時,劉洪等人以東漢初年以來的交食記錄與二家推算的結果一一進行比較,發現二家各有得失,說明二家的數據、方法都還不夠完善。但由於依宗誠術未見大的差錯,而依馮恂術也沒有明顯的優勢,又鑒於宗誠術正在行用,進行改易的理由還不夠充分,於是,劉洪等人主張暫時繼續採用宗誠術,同時主張繼續進行實際的檢驗,服從客觀事實的最終抉擇。劉洪還對馮恂堅持實踐和要求改革的精神給予很高的評價,指出馮恂術是建立在長期觀測和認真研究的基礎上的,所以與古今交食的實測結果能較好吻合。對馮恂所

提出的交食周期值的現代研究表明,其精度是入漢以來最高的,而且在當時世界上也是先進的數值。所以,劉洪當年所作的評價是很有見地的。這些事實都表明了劉洪重視實踐及其檢驗、嚴謹公允和實事求是的科學態度。

其實,在劉洪看來,交食預報是否準確,不僅是交食計算法是否可信的判別標準,而且還應是整部曆法的優劣取捨的試金石。劉洪認為最關鍵和最敏感的驗歷手段是日食之驗。這是劉洪對交食研究取得進展的一種自信的表現,反過來說,也正是這一思想促使他對與交食預報有關的一系列課題進行精益求精的探索。自劉洪始,日食之驗成為中國古代曆法最主要的檢驗手段之一。

“明歷興廢,以天為節”,即曆法合天則曆法興,曆法違天則曆法廢,實際天象(交食現象僅是其中之一)是決定曆法取捨的權威標準,這是劉洪治歷思想的核心。由此出發,劉洪在制定他的曆法時,總是先儘量準確、豐富地獲取第一手觀測資料(包括歷史記錄),進而探索日、月、五星運動的內在規律,給出合理的描述方法,從而把曆法建立在客觀天象的堅實基礎上,這就是劉洪所說的“追天作歷”(《後漢書·律曆志中》)。有了初成的曆法,還要讓它接受各種實際天象的檢驗,看它是否能夠正確地、客觀地描述日、月、五星的運動,這就是劉洪所說的“以追日、月、五星之行”。劉洪還進一步指出,一方面要看曆法是否能與日、月、五星運動的一系列動態(出入、往來、進退等等)相應;另一方面還要看曆法是否能“推而上則合於古,引而下則應於今”(《晉書·律曆志中》),也就是說不僅僅滿足於一時一事的相合,而是要求進行全面的檢驗,要求時時、事事均相符合。如發現有不合之處,則繼續觀測與研究,進一步修正曆法,以求日趨完善。劉洪的天文曆法工作,正是在這樣的治歷思想指導下進行的。先有《七曜術》、《八元術》,這是經過10餘年觀測與思考的結晶;後有初成的乾象曆,再後有最終定型的乾象曆,二者又都經過10餘年的檢驗與修訂;在乾象曆完成之後,又有“訊息術”的提出。可見在劉洪的一生中,這一指導思想是貫徹始終的。

與這種重視實踐、接受客觀天象的全面檢驗的治歷思想相反,東漢時期以圖讖之說作為治歷之本的思想相當流行,對此,劉洪持反對的態度。在主持評議王漢所提出的交食周期值時,劉洪指出圖讖之文只是一種傳聞,而且各家所傳不同,用它來預報天象,總發生偏差,所以是不足為據的。關於乾象曆曆元的設定,劉洪是以太初曆(公元前104年)的實測曆元為基點,再上推589年而得的,這種曆元設定法與當時十分流行的以圖讖為準則確定曆元的方法完全不同。這些都反映了劉洪重視實踐及其檢驗,篾視圖讖權威的涇渭分明的態度。

劉洪的治歷思想也存在不正確的一面,這大約是受到太初曆以黃鐘律呂之數為曆法之本的思想影響,帶有濃重的數字神秘主義色彩。在依觀測實踐取得儘量準確的天文數據以後,劉洪還要用乾象之數、天地之數一類簡單而神秘的數字,反覆求算,最終以這類數字的簡單加減乘除所得的數值確定天文數據的曆法選用值,乾象曆歷名的由來正與此密切相關。這樣做不但耗費了劉洪的不少精力和時間,而且降低了由觀測而得的天文數據的本來精度,也沖淡了以實際天象為準繩的治歷原則的嚴肅性和客觀性。雖然這種治歷、驗歷的主觀、神秘的標準,只是劉洪治歷思想的次要方面,但對後世的某些曆法也產生了不良影響。

劉洪善於從他的前輩的研究中獲取營養和啟迪,又善於參與天文曆法的辯難和論爭,從他的同代人中獲得最新的思想和信息。他還善於實踐和探索,使自己的研究工作長期處於反覆實踐與檢驗的動態流程之中,不斷進行去粗存精的篩選和錘鍊。他更勇於創新,這是他敢於面對客觀事實、敢於提出問題、敢於突破傳統的局限、敢於解決問題的個人品質所促成的。在劉洪的一生中,在太史部任職的10餘年,是他專職從事天文曆法工作的寶貴時間,而更多的研究工作,則是他充分利用出任各種不同行政職務的空暇業餘進行的,這就更加大了他的艱辛程度。如果沒有這種孜孜不倦、終生求索的精神,劉洪就不可能做出如此巨大的貢獻。

文獻記載

原始文獻

[1](晉)司馬彪:後漢書·律曆志中,中華書局,1965。

[2](唐)房玄齡等:晉書·律曆志中,中華書局,1974。

研究文獻

[3]錢寶琮:從春秋到明末的曆法沿革,見《錢寶琮科學史論文選集》,科

學出版社,1983。

[4]陳美東:論我國古代年、月長度的測定,見《科技史文集》第12輯,上

海科學技術出版社,1983。

[5]陳美東:劉洪的生平、天文學成就和思想,自然科學史研究,5(1986),

2,第129—142頁。

[6]陳美東、張培瑜:月離表初探,自然科學史研究,6(1987),2,第135—

146頁。

[7]陳美東:中國古代月亮極黃緯計算法,自然科學史研究,7(1988),1,

第16—23頁。

(科學出版社《中國古代科學家傳記》)

![劉洪[東漢時期數學家、天文學家、算聖] 劉洪[東漢時期數學家、天文學家、算聖]](/img/7/b1d/nBnauM3X4YjMxMDN4cjN5IDN0UTMyITNykTO0EDMwAjMwUzL3YzL1gzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg)