共析分解

正文

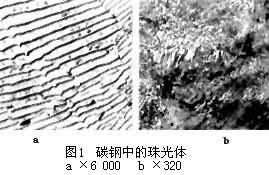

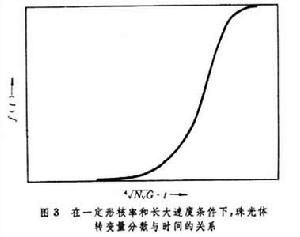

共析分解的一個典型實例是碳鋼的奧氏體分解為珠光體(見鐵碳平衡圖)。1863年索比(H. C.Sorby)在光學顯微鏡下觀察到碳鋼經浸蝕後的組織,他分辨出這是碳化物與鐵素體的片層狀組織,並認為是高溫相的分解產物,稱之為珠澤組織。後來豪(H.M.Howe)定名為pearlite(中文譯稱珠光體)。1930年貝茵(E.C.Bain)及達文波特(E.S.Davenport)發表了奧氏體在臨界點A吤以下恆溫分解為珠光體的動力學曲線。隨後梅爾(R.F.Mehl)等對珠光體轉變機製作了系統的研究。碳鋼中的珠光體是由互相平行的鐵素體片與滲碳體片相間組成(圖1)。在原來的奧氏體與新相鐵素體、滲碳體之間,以及在鐵素體與滲碳體之間存在著一定的晶體學取向關係。相同取向的一組鐵素體-滲碳體片稱為珠光體領域(pearlite colony)。隨著形成溫度的降低,珠光體領域內鐵素體片與滲碳體片的層間距減小,滲碳體片逐漸變得不平直,有時呈扇骨狀。低於平衡溫度形成的珠光體,其碳含量可以偏離共析成分。

共析分解

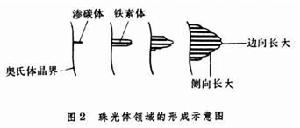

共析分解珠光體轉變過程是以形核和長大的方式進行的。按照梅爾的模型,一個珠光體領域是通過鐵素體片、滲碳體片的側向相間形核和邊向長大方式形成的。新相的晶核往往首先在奧氏體晶界上產生。這個晶核可以是滲碳體,也可以是鐵素體。晶核與母相奧氏體應具有一定的晶體學取向關係。形成的晶核向奧氏體晶粒內長大。梅爾認為晶核是滲碳體,滲碳體核長大使周圍奧氏體中碳濃度降低,降低到一定程度後在滲碳體片側面產生鐵素體核。鐵素體核長大使周圍奧氏體中碳濃度增高,增高到一定程度,在鐵素體片側面又產生滲碳體核。如此便組成滲碳體-鐵素體的片層狀排列。與此同時,這組滲碳體片- 鐵素體片邊向長大,平行地向奧氏體晶粒中推移。這樣就形成了一個珠光體領域。這個過程示意如圖2。無論最初的晶核是滲碳體,還是鐵素體,轉變機制沒有改變。

共析分解

共析分解

共析分解

共析分解共析分解也在銅、鈦、鋅、鋯及鈾等合金中發生。有的合金中,共析分解時形成的金相組織不是片狀,而呈顆粒狀,甚至形成非珠光體型的組織。

參考書目

E.S.Davenport and E.C.Bain,Trans.AIME,90(1930)117.

R. F. Mehl and W. C. Hagel, Progress in Metal Physics,6(1956)74.

D. J. Mack, Metals Handbook, 8th ed., Vol.8,metallography, Structures and Phase Diagrams,Metals,Park,Ohio,ASM.1972.