元江軍民府的形成

明代中央王朝為了鞏固其對全國的封建統治地位,在部分少數民族地區實行了一種分封各族首領世襲官職,以統治當地人民的制度,這就是所謂的“土司制度”。

明朝初年,朱元璋對雲南採取“三江之外宜土不宜流,三江之內宜流不宜土”的方針。經過洪武、永樂兩朝的幾度調整,雲南、曲靖、澄江、臨安、大理、永昌6個府,全設流官;楚雄、姚安、廣甫3個府的流官任知府,以土官為輔任同知、通判;尋甸、武定、廣西、元江、景東、蒙化、順寧、鶴慶、麗江、永寧、烏蒙、東川、芒部等13個府以土官為主,流官為輔。在實行以土官為主,流官為輔的雲南13個府中,以傣族那氏為世襲土官的“元江軍民府”即是其中的一個府。而明代“元江軍民府”是永樂三年(公元1405年),傣族土官那榮赴京朝貢後,由“元江知府”改升的。

歷史沿革

元江軍民府土司

元江軍民府土司“元江軍民府”是元江傣族土官按照朝庭的“土司制度”規定,多次進京朝貢得到改升的。清康熙《元江府志》記載:

“元江古號西南荒裔,夏商時,號因遠部,又名惠籠甸,歷周秦不通中夏,迨楚頃襄王將兵掠地,莊足喬據滇王,爿羊牁(貴州)句町(廣南)皆內附,獨元江不與。漢武帝元光五年(公元前130年)正月,通西南夷,夷南至爿羊牁(貴州),北至沫若水(四川西部大渡河)。而元江亦不附。唐時蒙詔以屬銀生節度(景東),封棲霞為南嶽,建城甘莊(今元江甘莊)。今遺址尚存,隨徙白蠻蘇、張、周、段十姓戌之,又開威遠等處,置威遠瞼。宋儂智高之黨竄於此。宋仁宗四年(即天聖四年公元1026年),那氏據焉,改城禮社江(今元江)上。元憲宗時(公元1254-1259年)內附,至元中(公元1288年)置元江萬戶府,後置元江路。明洪武十四年(公元1381年),那直率眾投誠納款,輸賦於西平候,沐英為奏,清賜璽褒之,改元江路,為元江府,尋設學校,開廩增附,分南北貢,設他克通判、教授訓導經歷官,俱漢員,又設因遠羅必甸長官司,副長官禾摩巡檢司,俱土彝。洪武十七年(公元1384年),那直備象馬方物親自赴京朝貢,恩賜有加。永樂三年(公元1405年)直子榮赴京朝貢,奉束力渝,那榮肯萬里來朝,賜宴於奉天門,特加虎符一道,嘉爾忠順,賜爾虎符,傳之子孫,永守藩土。”

《明史》也有記載:元江古西南夷極邊境,田惠籠甸,又名因遠部。南詔蒙氏以屬銀生節度,徙的蠻蘇、張、周、段等十姓戌之,又開威遠等處,置威遠焉。後和泥(哈尼族)侵據其他。宋時,儂知高之黨竄居於此,和泥又開羅僰甸居之,後為么些、徙蠻、阿僰諸部所據。元時內附。置元江萬戶府。後於威遠更置元江路,領羅僰(元江)、馬籠(新平)等十二部,屬臨安(建水)、廣西(瀘西)、元江等處宣慰司。洪武十五年(公元1382年),改元江府。十七年(公元1384年),土官那直來朝貢象,以那直為元江知府,賜襲衣冠帶。十八年(公元1385年)置因遠羅必甸長官司隸之,以土酋白文玉為副長官。二十年(公元1387年)。遣經歷楊大用往元江等府練兵,時百夷屢為邊患,帝欲發兵平之故也。二十六年(公元1393年)置元江府儒學。二十七年(公元1394年),知府那榮及白文玉等來朝貢。永樂三年(公元1405年),榮復入朝貢,帝厚加賜予。遂改為元江軍民府,給之印信。榮請躬率兵及饋運,往攻八百(今泰國清邁)帝嘉勞之。……九年(公元1411年),那榮率頭目人等來朝貢馬及金銀器,賜予如例。據《明實錄·太祖洪武實錄》、《明實錄·太宗實錄》、《明實錄·永樂實錄》記載元江傣族那氏土司先後五次朝貢。以上史料詳細記載證實了“元江府”改升為“元江軍民府”的歷史演變過程。也為日後形成強大的“元江軍民府”奠定了牢固的政治基礎和經濟基礎。

主要特徵

政治上的信任

明代封建中央王朝為了利用和限制土司勢力的發展,在政治、經濟、軍事、司法等方面,都曾經制定過相關的法律、法規。如規定九品以上土司(土官)的承襲,必須先由行省勘合,然後要親自進京朝貢,最後必須得到朝庭的批准,朝庭或通過行省對土官有考核、升降、遷調和罷免的權利。《明史·土司列傳序》載:“嘗考洪武初,西南夷來歸者,即用原官授之,其土官銜號曰宣慰司(從三品)、曰宣撫司(從四品)、曰招討司(正五品)、曰安撫司(從五品)、曰長官司(正六品),以勞績之多寡,定尊卑之等差;而府、州、縣之名亦往往有之,襲替必奉朝命,雖在萬里之外,皆赴闕受職。”

《明會典》載:“凡土官承襲,國初皆吏部掌行。洪武三十年,以宣慰、宣撫、安撫長官職掌士兵,改由兵部,其府、州、縣、巡檢、驛傳土官,所屬吏部。”

《明大政紀》載:“凡土官或遷調任,或本土世襲,俱以三年為一考。開任之事跡,行本衙門內量賞賜復職;遢茸不稱者,降一級,於缺官衙門補用。六年再考,如初考。九年給由赴京通黜降。若貪污害民,劫奪仇殺,事有顯跡者,按察司舉問如律。”

元江那氏土司是否按照上述法律、法規,經過考核,史料未見記載,但是,從《明史》記載則可以看出,那氏父子曾在洪武、永樂年間5次親自進京朝貢,每次間隔10年、11年、6年、3年不等,這說明那氏對土司制度的恪守和對明朝皇帝的效忠。而“元江軍民府”之稱,正是那氏家族於永樂三年(公元1405年)第三次(那直一次、那榮二次)進京朝貢時,永樂皇帝改升並頒授“元江軍民府印”的,此舉足以證明朝庭對那氏家族政治上的高度信任,並委以重任。

軍事上的信賴

元江軍民府土司

元江軍民府土司在軍事上,明朝規定土官所掌握的“土兵”,平時須服從當地衛、所的調練,戰時須服從國家的徵調,不得自行領兵越境。然而,這僅只是對一般土官而言,對“軍民府”土官則無此限制。即“軍民府”土官可以掌握兵權,集政治、經濟、軍事、司法於一身,掌控著一方政治、經濟、軍事命脈大權。“元江軍民府”的行政區域:東臨石屏、臨安(建水),南抵安南(交趾),西至寮國北部,西南至車裡、福海,北接鎮源,東北接楚雄(《明史》)。但其軍事管轄權節制範圍遠比行政區域大得多,一但戰爭需要,他可以根據云南總督軍令對車裡、大候(雲縣)、木邦、鎮雄等周邊府、縣進行節制。

如“三征麓川”,元江軍民府統帥東路縱隊,合木邦人馬,招降孟通諸寨,率車裡及大候5萬多土兵打通木邦到麓川的通道,與各路縱隊人馬在麓川匯集,協同配合“百道環攻,復縱火焚其營,賊死不可勝算,思任發父子三人,並挈其妻子數人,從間道渡江,奔勐養。收穫原給虎符、金牌、信印、宣慰司印,及所掠騰衝千戶所等印三十二。麓川平,命師還”。然而,“三征麓川”這僅僅只是在國內行使兵權的一例。

“元江軍民府”還有行使境外用兵的權力。如明洪武十九年(公元1386年),緬東吁王侵車裡宣慰司各部,隆慶二年(公元1568年)攻破車裡虜宣慰使刀糯猛,隆慶三年(公元1569年)宣慰應猛降緬,行成大、小車裡之局勢,是元江軍民府奉皇帝之命出境招降車裡宣慰使。天啟七年(公元1623年)東吁王再侵車裡。虜宣慰使刀韞猛及江西(瀾滄江)邊民入緬,也是元江軍民府行使捍衛韁土、保家衛國的神聖職責。這樣大規模的境外行使兵權行動在“元江軍民府”史上數不勝數,足以說明朝庭對那氏掌控地方軍權是絕對信賴的。

軍事戰略的需要

元江軍民府土司

元江軍民府土司明朝駐滇軍隊人數不過3萬,若要在綿延數千里的邊境線上行使邊防要務,是遠遠不夠的。因此,在全面推行土司制度的基礎上,對局部地區進一步實施“土司制度軍事化”是十分必要的,從“邊政學”的理論上來講也是可行的。

明朝開國皇帝朱元璋吸取元朝以武力治理天下的失敗教訓,在修訂《大明律》的同時,為了防止“法外遺奸”,又在洪武十八年(公元1385年)至洪武二十年(公元1387年)間,手訂四編《大誥》,體現了朱元璋“重典治世”的思想。為貫徹這一法制思想,要求全國每一戶人家須有一本《大誥》,《大誥》成為中國法制史上空前普及的法規。由此,我們可以從“元江軍民府”土司軍事制度中把握朱元璋對邊疆少數民族局部地區進一步實施“土司軍事制度”這一重要軍事戰略思想脈絡,它主要體現在四個方面:

(1)從政治角度上講,由於駐軍人數減少,可以緩解中央與地方高度的緊張關係,為百姓安居樂業創造一個穩定、寬鬆、和諧的社會環境。

(2)從經濟的角度上講,可以緩解地方的壓力,為百姓減輕負擔,為官府層層盤剝減少腐敗及可乘的機會。

(3)從軍事角度上講,統治者達到了“以夷治夷”長期有效的目的。

(4)從鞏固邊防角度上講,達到了“和平共處”的願望,這是所屬國和當朝統治者長遠的利益需要。元江軍民府由於天然的地理優勢,他為統治者守住了雲南南面、西南面二道重要的國門。足以說明“元江軍民府”在軍事戰略上的重要地位。

軍事技戰能力

明朝統治者除了在邊疆少數民族地區普遍推行“土司制度”外,在局部地區實行“土司制度軍事化”,即土司軍事制度。這一制度的實行對象,即載體除了要具備政治上、經濟上、戰略上的地理優勢外,還要具備強大的軍事技戰能力。而“元江軍民府”是具備這一優勢的,我們從以下幾個方面來觀察:

(1)據《元江府》記載:“儂人(今傣族),其種在元江與廣南同俗,……,長技在銃,蓋得交趾者,刀盾槍甲,寢處不離,日事戰鬥,方、楊、普、李四姓倮羅,號稱善戰,不敢入境窺視,諸彝之中最強者。”根據這一歷史記載,可以肯定以那氏為首領的傣族是這一片地區中最英勇善戰的民族,只有他才能夠擔當起穩定這一片地區社會安定的歷史重任。

(2)元江歷史上盛產象、馬。從《明史》記載中可以看出,元江那氏土司,自洪武十七年(公元1384年)至永樂十二年(公元1414年)共五次向朝庭朝貢,每次所貢方物都少不了象、馬,足以說明“元江軍民府”境內盛產象、馬,而象、馬在古代中國不僅是主要的運輸工具,而且還是作戰的重要裝備。為了適應戰爭和朝貢的需要,“元江軍民府”在南溪河流域分別設定了象、馬訓養牧場,“曼章那”就是因訓養大象而得名的寨子,傣語“曼”為村寨之意,“章”為象,“那”為田,即放牧大象的地方;“養馬河”是南溪河的支流,在南溪河與養馬河的交匯處是駐軍牧馬的最佳場地,故得名養馬河寨子。可見古代“元江軍民府”訓養象、馬已成為規模化的社會分工活動,為保證“軍民府”對外征戰和朝貢需要提供了良好的基本保障。

元江軍民府土司

元江軍民府土司(3)元江軍民府經過多年征戰,已形成一支強大的擁有實戰能力,又具有技戰經驗的地方武裝。在“三征麓川”中,投入戰象達三百多隻,而僅元江軍民府東路大軍就有80隻,士兵五萬餘人;在戰術上“多以象為雄勢,戰則縛身象上,裹革兜,被銅鐵甲,用長鏢乾弩”,“每以鳥銃當前,牌次之,槍又次之,象繼槍後,短兵既接,象乃突出,中華人馬未經練習者,見象必驚怖辟易,彼得乘其亂也。”又“前乘馬,次象,次步卒。象披甲,背負戰樓,兩旁挾大竹筒,置短槍數十根於其中,乘象者取以擊刺。”《西南夷風土記》。萬曆十三年(公元1586年),“元江軍民府”那恕奉帝命出緬招降車裡宣慰使,“象隊、馬隊和荷槍執盾的士兵,肅穆威嚴,隊伍浩浩蕩蕩,就象滿天的烏雲,傾盆的大雨,鋪天蓋地而來,進軍的速度就象閃電一樣快,鋩鑼聲、鼓聲,象吼馬叫,以及士兵的喊殺聲,震撼山野,也震撼著緬甸的國王和人民。”《雲南機務鈔黃》。永樂三年(公元1405年),“元江軍民府”那榮親率大軍遠征八百媳婦國(今泰國清邁),從泰國北部一直打到南部,凱旋而歸,受當朝皇帝嘉獎。……總之,象陣為古代傣族之勁旅,也是“元江軍民府”貫用的戰法,見於紀錄者多,不再例舉。但以上所述足以證明“元江軍民府”不論在作戰實力方面,還是戰法戰技方面均能夠擔當起對內保一方平安,對外與敵人作戰的軍事重任。

元江軍民府土司

元江軍民府土司(4)“元江軍民府土司制度軍事化”已經達到很高的程度。有學者研究認為土司官不分文武官,或者說“只有文官沒有武官”,而我認為這都是不符合實際的說法。持這種觀點的學者根據《明會典》記載:“凡土官承襲,國初皆吏部掌行。洪武三十年,以宣慰、宣撫、安撫、長官職掌士兵,改由兵部,其府、州、縣、巡檢、驛傳士官,仍屬吏部。”其實這規定事實上是未得以全面有效實施的,遠的不說,在“元江軍民府”就沒有得以實施。根據清康熙《元江府》記載:“元江分南北貢,北設它克通判(從七品),教授訓導經歷(正八品)等官,俱漢員;南設因遠羅必甸長官司(正六品),副長官(從七品)禾摩巡檢司(從九品),俱土彝”,到清朝末年,封建統治王朝走向衰亡的時期,元江仍然有“土守備一、土千戶一、土長官一、副長官三、土千總十一、土把總四、土巡檢六、土巡捕一”,這些都是具有軍事性質的職能設定。……由此可知,“元江軍民府”土司軍事制度的實行是得到朝庭認可的,否則是不可以任由那氏擅自置設。即說明“元江軍民府”土司軍事制度的推行已達到很高的、分工很專業的程度,即文武各官各司其職。在以後元江軍民府多次頻繁的征戰史實中足以說明這個問題,尤其是清順治十六年(公元1659年),那氏第十六任知府那嵩抗清,如果僅憑藉個人的威望而沒有軍事指揮權,是不能在很短的時間內傳檄號召諸土司30多萬人馬並聯合石屏總兵許銘臣等人大規模進行抗清的義舉。這同樣可以說明“元江軍民府”土司軍事制度化已經達到相當高的程度,一般的土司是無法相提並論的。

綜上所述,土司軍事制度是封建統治王朝在邊疆少數民族地區推行“土司制度”上的又一新的、重要的制度。“元江軍民府土司軍事制度”所反映的四個方面的主要特徵,充分說明中央統治王朝在邊疆少數民族地區,全面推行“土司制度”的基礎上,在局部地區進一步實行土司軍事制度化是十分必要的,也是可行的。不論從政治上、經濟上、軍事上的實踐來看,還是從“邊政學”的理論角度上講都能夠達到長期有效的治理作用,這也是統治者所要追求的最高理想的治國方略,而“元江軍民府土司軍事制度”正是這一理想的治國方略的真實再現和成功的典範。對當今現實歷史條件下,構建和諧社會、建設多彩、和諧的雲南仍具有現實的意義,值得研究和探討。

元江軍民府土司軍事制度的影響

元江軍民府土司

元江軍民府土司“元江軍民府”土司軍事制度的影響面較廣、影響深度較為久遠,涉及到古代元江地區政治、經濟、軍事、文化、教育等各個領域,影響明、清兩代幾百年的統治歷史和對邊疆少數民族地區推行的一系列制度、政策,因此,對古代封建土司軍事制度進行全面的、系統的研究和探討有助於揭開中國歷代中央封建統治王朝對邊疆少數民族地區實行“以夷治夷”方針的主要思想價值、歷史價值所在,具有歷史意義和現實意義。因歷史年代久遠及諸多原因,本文暫無法詳細地論述“元江軍民府”土司軍事制度在整個地方歷史過程中的一系列影響,只能為有志於研究、探討這方面歷史的學者、專家提供一些大概、粗略的史料線索。

首先,“元江軍民府”土司軍事制度在政治方面的影響。“元江軍民府”之所以能夠成為雲南十三個府中的嬌嬌者,並成為明、清兩代中央封建統治王朝倍加寵愛的“土司府”,這是他能夠與中央王朝最高統治者在政治上、思想上保持高度一致是密不可分的。“元江軍民府”的一切思想和行動可以說是統治者在少數民族地區進行有效統治的真實再現。從表面上看雖然十三個土司府官都是由當朝皇帝親自任命的,但事實上他們之間的權力是有別的,也可以說在信任程度上是有不同對待的。例如在“分封世襲”制度方面,“元江軍民府”土司官可以對所屬的長官司、副長官司、守備、土舍、巡檢等軍事官員進行分封、授權,而其他土司府官是無法做到的。從歷史上看,羅必甸長官司、它郎甸長官司、馬龍甸長官司的分封都是由那氏家族掌控的,甚至是對周圍的土司府官選任,“元江軍民府”那氏也可以插手,如車裡宣慰司、普洱府、鎮源府的使司和知府官都曾經為元江那氏家族的成員所掌控,可以說他們只能成為“元江軍民府”在這一地區的代守官,而“元江軍民府”那氏才是中央王朝統治者在這一地區的最高當權者。據《新篡雲南通志》載:“清雍正五年施氏隨征鎮源、威遠、茶山、普洱、思茅,授土守備。”又據《土官底薄》載:“萬曆十三年,元江土舍那恕招降車裡有功,許襲祖職。”這些重要的史實足以說明“元江軍民府”軍事制度在政治方面的影響力是很大的。

元江軍民府土司

元江軍民府土司其次,“元江軍民府”土司軍事制度在經濟方面的影響。強大的“元江軍民府”如果沒有雄厚的經濟基礎作保障是不可能長久存在的,而“元江軍民府”要接受國家頻繁的軍事作戰任務,如果僅僅依靠地方百姓的租稅是不現實的,為此,“元江軍民府”那氏在南溪河流域先後建立一個訓養馬場(今東峨鎮養馬河村及紅光農場馬場一帶)和一個訓養象基地(今澧江鎮曼章那村至曼漾一帶),同時還在曼領沖(今紅光農場四隊和馬鞍山一帶)建立第一個軍事屯墾區,在四角田(今東峨鎮農場田一帶)建立第二個軍事屯墾區,這些生產基地無疑為“元江軍民府”接受國家軍事任務提供了重要的物質基礎。而如今這些重要軍事生產基地已經成為地方人民政府的農業生產單位和自然村落,當年開墾的土地已成為國家基本農田受到法律保護,這些重要的史實同樣足以說明“元江軍民府”軍事制度在經濟方面的影響力也是很大的。

再次,“元江軍民府”土司軍事制度在行政方面的影響。“元江軍民府”在地方政權機構設定方面,分南北兩貢,北貢為文官、南貢為武官,文官主要為漢員、武官主要為“土彝”,但武官中也有部分是由朝庭派來的官員,如訓導官就是朝庭派來的軍事教官,平時訓練土兵,戰時可以領兵作戰,由此可以看出,在“元江軍民府”轄區整個行政運行過程中軍事占有重要的地位。不僅在行政機構設定中形成了較為嚴格的專業化分工,而且軍事化已滲透到每個角落。例如,今元江境內因遠鎮、豬街、大哨的漢族,他們中一大部分人是“元江軍民府”時代在“營盤山”上駐師牧馬時留下的漢族後裔,在普洱市境內的寧洱、墨江的碧溪等地同樣留下如此許多的遺事,在明代“三征麓川”戰役資料中,在遠征緬甸、征八百國等大大小小數十、數百次戰役資料中也都可以看到“元江軍民府”的足跡和身影,這些重要的史實同樣足以說明“元江軍民府”土司軍事制度在地方行政權中的影響是比較大的。

“元江軍民府”土司軍事制度在古代元江地區的政治、經濟、行政、軍事、文化等許多方面的影響是客觀存在的,影響面是較廣的,影響深度是較為久遠的,以上所簡述的粗略線索,僅僅只是龐大的“元江軍民府”在明、清兩代史實寶庫中的冰山一角。因此筆者認為對古代封建土司軍事制度進行全面、系統的研究和探討有助於我們揭開中國歷代中央封建統治王朝對邊疆少數民族地區實行“以夷治夷”方針的重要思想價值和歷史價值之所在,具有歷史和現實意義,所以本文也希望能夠為有志於研究、探討土司制度的學者、專家提供一些史料線索和併到拋磚引玉的作用已是足也。

元江軍民府銅印

元江軍民府土司

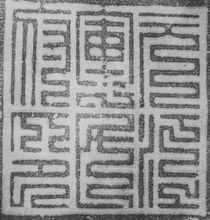

元江軍民府土司1987年6月,一枚明代永樂“元江軍民府印”終於在今普洱市墨江哈尼族自治縣發現,這是雲南文物考古的一項新突破,它填補了我國明代雲南邊疆土司官印文物的一個空白,為補證《明史》和地方志,進一步研究百越民族史、明代土司制度,均提供了極其寶貴的實物依據,具有重要歷史價值及研究意義。

永樂“元江軍民府印”發現經過

1986年3月初,筆者在昆明參加全省文物工作會議期間,昆明市文物管理委員會胡紹錦告知:1985年底,思茅地區的一個農民拿著一枚古代官印前來諮詢相關事宜。得知此事後,筆者回思茅查訪尋找,但無下落。兩個月後,又到昆明市文管會查找線索,在胡紹錦、林家興的熱情支持下,筆者得到了一張蓋在宣紙上的官印印文,印文呈方形,陽刻九曲篆書“元江軍民府印”6個漢字,也知道了持印者是墨江縣孟弄鄉石龍村中那莊的村民董家方。於是,筆者多次尋找持印者,但一直未能找到。

1987年1月14日,在墨江縣政府、武裝部、文化局、文化館等部門的支持下,我們到中那莊考察此件文物,落實了明代官印確實就由董家方保存著。1987年6月21日,經墨江縣文化館文物幹部劉郁章及當地領導認真做工作,董家方將銅印送交縣文化館登記入“文物卡”。經鑑定,這的確就是已失落了580多年的明代永樂“元江軍民府印”。