研發現狀

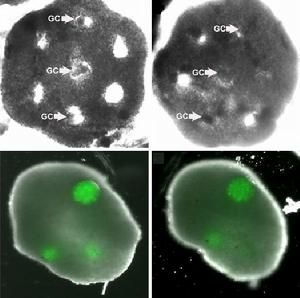

上排:蜂窩似的卵泡膜細胞開始包裹人類卵子。下排:在兩天和五天時的人造子宮。

上排:蜂窩似的卵泡膜細胞開始包裹人類卵子。下排:在兩天和五天時的人造子宮。第一個人造子宮

布朗大學一位研究員及其同事試圖創造出一個更好的人造環境,以研究子宮細胞如何發育以及如何互相影響,與此同時,他們創造了第一個起作用的人造子宮。

人造子宮上排:蜂窩似的卵泡膜細胞開始包裹人類卵子。下排:在兩天和五天時的人造子宮。

布朗大學一位研究員及其同事試圖創造出一個更好的人造環境,以研究子宮細胞如何發育以及如何互相影響,與此同時,他們創造了第一個起作用的人造子宮。這個團隊採用專用的“3-D培養皿”和供體細胞樣本,已經創造出一個攜帶人類卵子直至成熟的人造器官。

為了達到這個目的,他們不得不慢慢地把在人類子宮中發現的三種主要細胞類型轉入特別的3-D結構。在專用的可塑瓊脂糖膠(被稱為3-D培養皿)中,他們發現了這么做的工具,它能刺激細胞發育成特定的形狀和結構。

研究人員從捐贈的卵泡膜細胞(子宮中發現的主要細胞形式之一)中首次創造出蜂窩似的結構。蜂窩一旦安排就緒,其結構中的空隙就會由顆粒細胞連同人類卵母細胞(那些是卵子,你在生物課上學過)填滿。僅在幾天之內,人造蜂窩狀結構就能包裹住卵細胞,從本質上成為一個功能正常的子宮。

接著卵子從年輕狀態開始發育,直至完全成熟,從而證明這種結構不僅適用於卵巢細胞的實驗,也適合臨床套用。因此,當人造器官能夠被用作研究卵子發育和子宮功能的活實驗室時,它也可以套用於臨床,在處於癌症治療或其它生育障礙治療期間的婦女體外攜帶未成熟卵子。

日本發明人造子宮

日本發明人造子宮日本發明人造子宮

日本東京大學的生育科學家研製成功了一種人造子宮,受精卵子可以在“子宮”里快速生長,這極可能使體外生育成為現實。

自從首個試管嬰兒路易絲·布朗1978年誕生以來,全球試管受精技術(IVF)已經誕生了近300萬個嬰兒。雖然試管嬰兒的成功率在不斷提高,但做試管嬰兒時的把握性還是不大。美國疾病控制與預防中心報告說,IVF成功率不到29%。

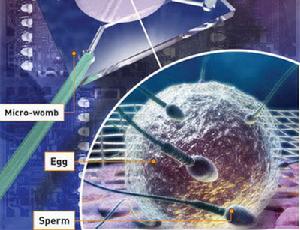

日本研究人員指出,他們研製了一種寬2毫米、高0.5毫米的塑膠晶片似的孵育器,更加類似於人體子宮,可以像真子宮一樣培育早期胚胎。

當前,傳統人工授精的試管人類晶胚發育是在裝有“微滴液”的培養皿中培育,這是一種由礦物油和培養液混成合成的液體,一種不像子宮的特殊環境,該液體的作用是防止晶胚乾燥。然而,與自然人體受孕條件相比,人工受精培育的晶胚在微滴液中生長很緩慢,這對於人工晶胚發育來說並不理想,日本最新研製的“人造子宮”可以快速使晶胚生長,使更大、生長速度更快的晶胚在母體子宮記憶體活幾率增大。“我們想讓試管晶胚在接近人體子宮的環境下培育,”東京大學工業科學協會的科學家TeruoFujii說,“這對於晶胚提供了一個更舒適的發育環境,人造子宮就像是晶胚發育的溫床。”

研究人員表示,在人造子宮裡,剛開始形成的試管受精晶胚植入人造子宮中,使其停留在培養子宮細胞膜上,當晶胚生長到一定階段附著在子宮壁上,再將這些卵細胞再次植入母體子宮中。而且,人造子宮內培育的80%晶胚在72小時就能移植到母體子宮內,而在微滴液環境下培育的晶胚相同時間內只有20%可以移植到母體子宮。

TeruoFujii帶領的研究小組已進行過老鼠晶胚實驗,他們發現處於人造子宮環境下發育的晶胚生長速度要快於微滴液環境。目前,該研究小組希望人造子宮能夠從老鼠實驗階段最終走向人類晶胚培育,使早期胚胎成活率達到88%。最終目標是進行完整的人造微型子宮的晶胚培育,培育成健康的可移植的人類胚胎。這技術每年可以讓120萬不孕婦女受益。

在老鼠實驗中,研究人員小心地放了10個老鼠卵子,一個接一個地放在雙層矽樹脂微晶片的頂層。下一層是捐贈老鼠的子宮細胞。之後加入精子,使一些卵子受精,晶片上的子宮成了受精卵的家,在48-72小時內快速分裂,形成了晶胚,然後植入老鼠媽媽體內繼續孕育。此晶片的功能就像溫和的洗車場,用泵周期性給裡面的細胞洗澡,讓它們快活地生長。它還能按程式注入各種營養,保證營養充足。晶片的另一個好處是對受精卵的壓力小,不會被吸入吸液管中,避免導致有形損壞或致命的變化,如試管中PH值或溫度陡然變化。

除了培育嬰兒之外,這種人造子宮還能培育基因改造動物和幹細胞,或許有天還能培育可移植的器官。不過,這種不育治療還是一種入侵性的辦法,面臨心理考驗,至少要5年以後才能在臨床上使用。

四周后的羊羔胎兒

四周后的羊羔胎兒2017年4月25日,美國費城兒童醫院的阿南·弗雷克(AlanFlake)研究團隊表示,他們打造的“人造子宮”首次通過動物試驗。研究團隊在《自然通訊》雜誌上發表了這一研究結果。

弗雷克等人研發的人造子宮確切地說是一種生物袋(biobag),看起來像一個大塑膠袋,是用特殊材質製成。研發這種人造子宮的目的是為了挽救早產兒的生命,但是先在動物——早產羊羔身上進行試驗。

這個生物袋模擬的是孕育小羊的母羊子宮,其中充滿了羊水,後者是含有鹽和其他電解質的溫水,另外在生物袋外部配置了一個機器胎盤,後者的血管與早產小羊的臍帶連通。人造子宮接有專門管道,每天注入定量羊水,以確保生活在其中的早產羊羔如同懸浮在母體的子宮環境內。

早產羊羔並非通過臍帶從母親獲得食物(養分),而是靠人造子宮外的配件——機器胎盤來獲得養料。一方面,含有養料和氧氣的新鮮血液源源不斷輸送到羊羔體內,羊羔的心臟也將含有二氧化碳和其他代謝物質的陳舊血液擠壓到機器胎盤中,後者將血液更新之後再回輸到羊羔體內。

研究人員對8頭早產羊羔進行試驗,其中5頭相當於23周人類早產兒(人類的早產兒是指在母親子宮內孕育20周但未滿37周的胎兒),另外3頭孕期略長一些。當它們在母羊的子宮中長到105-120天的時候,被從母體剖腹取出,立即放進人造子宮中,在人造子宮中養育4周左右。

在人造子宮孕育期間,這些早產羊羔全部正常發育,血壓和其他健康指標穩定,沒有其他併發症。而且,在這4個星期內,可以直觀地看到,小羊羔逐漸從紅通通的模樣長成白色的毛茸茸狀小羊。4周后,這些小羊出生,除了一些小羊出現輕微的肺部炎症外,其他小羊非常健康。在安樂死解剖小羊的腦和肺部情況時發現,它們與足月出生的小羊沒什麼不同。另一部分生下的小羊生長超過一年,經過各項指標檢測,結果也與正常生殖的小羊沒有什麼差異,是健康可愛的正常小羊。

社會評價

對於人造子宮,女權主義者舒拉米斯·費爾斯通認為:“應該通過研製人造子宮將婦女從‘在性和生育活動中備受專制的角色’中解放出來。”

美國康奈爾大學華裔女博士劉洪清:“人造子宮所帶來的問題並不是在於科技進步,而在於人的具體操作上:怎么利用法律去限制這項科技成果被濫用,如果把這項科技轉換成醫學上的成果來解決患者的問題,那么將給人類帶來福音。這些問題應該由法律專家去解決,而不能讓科學家自己去解決。”

俄克拉荷馬大學斯科特·蓋爾芬德博士:“那樣會帶來真正的問題,一些女權主義者擔心,人造子宮的到來意味著男人可以將女人趕出這個星球,而人類的繁衍不會受到影響。雖然這種觀點未免杞人憂天,然而,人造子宮肯定會引起一些激烈情緒反應。”

《泰晤士報》:“人造子宮對早產時間過早的嬰兒來說意義重大,它可以讓早產兒離開母親子宮後繼續在相似的舒適環境中汲取營養,直到完成孕期,長成一個足月的寶寶。此外,人造子宮還可幫助那些受精卵不易著床或著床之後容易流產的、甚至是那些因疾病而摘除子宮的女性解決生育上的困擾,圓她們的媽媽夢。而更令人跌破眼鏡的是,在這種技術下,男性甚至也可以‘生孩子’。