歷史

七首岩寺

七首岩寺漳州七首岩寺大約建於南朝,公元540年。據《漳州府志·與地誌中》記載:

石獅巖山,在城南七里,一名南岩山。慎蒙《名山記》云:峰巒奇秀,延袤數里,上多怪石,有若獅子者、有若蟾蜍者,有可梯者,有如門若,狀類不一。又有半月池、羅漢峰、超然亭、寶月巖、南泉巖及圓月、石門、龍泉、妙峰、玉泉五庵,以石獅巖為最勝,故以名山。有石刻“獅子巖”三大字,其下清泉一泓,有“止泓”字。郡守韓擢名為“白鹿泉”。傍巖為佛庵,昔無隱禪師居之,畜虎隨使,俗名“虎硿巖”。宋李彌遜詩:翠合峰巒萬木稠,雲擎佛屋出巖幽,秋光不到庭蔭樹,曉日先明竹外樓。石獅巖下為無隱禪師塔,巖右有石,端好如削,宋刻“薛公橋”,字傍有記,則郡南《通津橋記》,勒在名山者也。近以“修身為本”四字鏟之矣。巖前石虎拜石,相傳隱師所畜,虎禮拜與此。有石橋、石門。

又南泉巖之南,有蝙蝠洞,洞口有萬石室。普陀巖有石刻普陀菩薩數像,下拆為玉泉巖,有泉出石下,淡如玄玉,故名。

石獅巖之上有石,名羅漢峰,上有超然亭,今廢。正德志作揖仙亭。山最高處其下有紫雲岩,宋僧雪山創庵,有紫雲覆其上。山背有寂照巖。

後由於疏於管理,上千年來漳州七首岩寺一直處於荒廢破敗階段。

2006年,照光法師任七首岩寺住持,引僧眾數人管理七首岩寺,重建寺廟,修葺殿堂。

2009年,常圓法師駐錫七首岩,常年開設禪修課程,並在每年年末設定禪七,吸引了來自全國各地的僧人前來求法修行。

2010年,七首岩寺被評為福建省第二批對台交流重點寺廟。

2013年,在漳州市委市政府的指導下,市城鄉規劃局對七首岩寺進行規劃建設,準備打造七首岩文化公園。

漳州市七首岩文化公園總體規劃(2013-2030)》簡介

一、規劃範圍:北至現狀荔枝海綠道,西至南岩山西側山腰線,東至國道324線,南至日照岩,規劃範圍內總用地面積164.67公頃(2470畝)。

二、規劃期限:與《漳州市城市總體規劃(2012-2030)》相銜接,本次規劃期限為2013年-2030年,近期規劃期限2013年-2020年,遠期規劃期限2021-2030年。

三、總體定位:七首岩文化公園總體定位為:以弘揚智文化為主題,以文殊菩薩道場為核心,以宗教朝拜、禪修體驗和生態休閒為主導的南中國佛文化主題公園。

四、七首岩文化公園規劃指標控制

| 序號 | 項目 | 面積(㎡) | 指標 | |

| 1 | 文化公園總用地面積 | 1646667 | 100% | |

| 2 | 其中 | 七岩法窟園區用地面積 | 907500 | 55.11% |

| 禪修體驗區用地面積 | 264100 | 16.04% | ||

| 3 | 管理服務區與朝覲遊覽區用地面積 | 475067 | 28.85% | |

| 4 | 總建築面積 | <82300 | 100% | |

| 5 | 其 中 | 七岩法窟園區內建築面積 | <12170 | 14.79% |

| 禪修體驗區內建築面積 | <6000 | 7.29% | ||

| 6 | 管理服務區與朝覲遊覽區內建築面積 | <64130 | 77.92% | |

| 7 | 容積率 | <0.05 | ||

| 8 | 七岩法窟園區用地範圍內容積率 | <0.013 | ||

| 9 | 禪修體驗區用地範圍內容積率 | <0.023 | ||

| 10 | 管理服務區與朝覲遊覽區用地範圍內容積率 | <0.135 | ||

《漳州市七首岩文化公園總體規劃(2013-2030)》(草案)

住持簡介

七首岩寺

七首岩寺釋照光,俗名賴東北,男,漢族,江西贛州石城縣人,1979年5月出生,1994年於福建閩侯縣大雪峰寺在常圓老禪師座下剃度出家學習禪法,後於廣東雲門佛學院讀書,在各大叢林參學及常住,於2000年在全國重點寺院漳州南山寺任監院,參與寺院管理,2006年春駐錫龍海石獅岩寺(後改七首岩寺)任住持至今。

一、堅決貫徹黨的宗教信仰自由政策

堅定擁護中國共產黨的領導,擁護社會主義制度,自覺遵守《宗教事務條例》和有關法律法規,服從政府管理,依法開展宗教活動,維護祖國統一和推動兩岸文化交流。自覺服從和服務於漳州經濟社會發展大局,堅持往政治上靠得住,佛學上有造詣,品德上能服眾,關鍵時起作用的方向持續努力。

二、重視蒐集整理漳州本土歷史文化

自駐錫七首岩寺以來,在漳州文史專家的幫助指導下,經過長達幾年的找尋搜尋,先後整理出了《南岩志》、《七首岩歷代詩文集》,刊印了照光法師個人的《照現詩集》、《言外散文集》、《獅子吼文集》等,產生了較好的社會影響。鼎力支持明朝漳州第一才子《張燮集》的編輯工作,並為編輯出版人員提供禪房食宿,《張燮集》為四冊,總計兩百多萬字,最終在中華書局圓滿出版。

文集詩詞的發掘面世,對漳州文化和閩南生態文化走廊的厚重是很大的補充,尤其是張燮的《東西洋考》、《霏雲集》對現在國家的海洋戰略有重要指導作用,並為釣魚島等爭議提供了有力的證據。

三、積極配合漳州市政府規劃建設七首岩文化公園

自2001年始,漳州市委市政府高度重視,分別召開五次市政府專題會議,並於2014年2月批覆了《漳州七首岩文化公園的總體規劃》,占地2470畝,毗鄰荔枝海公園,呼應星雲書院,成為漳州閩南生態文化走廊的重要組成部分。

在規劃建設七首岩文化公園過程中,照光住持邀請了台灣著名的李祖原團隊參與總體規劃設計,立足高端、做出精品;同時聘請了國家非物質文化傳承人杭州國寶級大師朱炳仁先生擔綱設計並施工,建造文殊銅殿與文殊智文化廣場,歷時近三年,將於2016年10月份竣工,漳州旅遊觀光又一道亮麗風景值得期待。

隨著未來文殊講壇、禪修中心、停車場、素菜館等文化宗教項目不斷建成,七首岩文化公園將成為漳州的重要名勝,為漳州的文化經濟服務。

四、積極推動兩岸文化交流

歷史悠久的七首岩寺是漳州對台交流重點寺院,文化底蘊深厚、交通便捷、自然生態優越,自2010年起,吸引了廣大海內外信士,熱情接待台灣同胞30餘批次,台灣高僧明乘長老、淨耀大和尚等曾親臨指導,中共國台辦聯絡局長陳軍川先生兩次來寺指導對台交流的事宜,照光師曾帶領漳州信士43人拜訪台灣各大寺院(佛光山、中台、法鼓山、慈濟等),為兩岸文化往來積累了一定的經驗,也準備與海峽對岸開展更多更高層次的交流。

五、努力推進宗教活動場所建設

七首岩寺在照光師的帶領下,大力推進基礎設施投建,先後修建了山門、環山水泥道路、普照弘法樓、妙吉祥茶室、法物流通處、文化廣場、文殊銅殿、停車場、公廁、蓄水池、閉關房、登山道路等;完善各個殿堂的佛像、鐘鼓、法器;同時,為方便廣大民眾取飲山泉,寺廟廣修水系,無償提供泉水,每年累計取水15萬人次以上,讓民眾喝上了健康甘甜的山泉水。

在佛教文化建設上,常年開設禪修課程,吸引了全國各地的參與者約八千人;編輯出版各類刊物、文集、詩集等;每周定期開設佛學課程以方便廣大信眾共修;開設佛教讚頌班;培養出家弟子入各地佛學院參學,並組織構建寺廟常住內部學習系統,積極打造學習型團隊;將寺廟管理納入規範化、制度化範疇。

2006年以來,寺廟基礎設施建設投入資金己達6000餘萬元。

六、積極參與社會公益慈善事業

照光住持駐錫七首岩寺以來,秉承佛教精神,以人為本,積極參與政府部門倡導的各項公益慈善活動,同時以身作則,帶動社會更多的善心人士參與公益慈善當中,對賑災和災後重建、貧困山區學校和教育、貧困大學生、病痛醫療救濟、特殊弱勢群體等、修建維護道路及公車站等公共設施、幫助當地的五保戶、慰問環衛工人、發放大米10餘萬斤,以多種方式參與社會慈善事業,累計金額400餘萬元。

七、依法開展佛事活動,為和諧社會做出貢獻

為祈禱國泰民安、風調雨順,七首岩寺連續舉辦五屆水陸大法會,海內外信士嘉賓雲集,一同見證漳州市委市政府近年來“田園都市,生態之城”的燦爛成果;全國各地近萬人參加了七首岩長期舉辦的禪修課程,為家庭與社會注入和諧正能量;新春佳節10萬盞明燈法會,萬人參與,“迎新春、譜和諧、敲吉祥鍾”喜慶活動,已為廣大市民所喜聞樂見,開啟信眾的光明智慧,引導心靈的皈依安祥;2016年5月1日與市直機關多個部門協同成功舉辦了三千人“徒步七首岩,感悟智文化”的禪文化活動,受到了廣大市民的熱烈回響及好評。

佛教是中華優秀傳統文化不可分割的重要組成部分,七首岩秉承慈悲寬容、樂善好施、熱愛和平、注重精神生活等美好品質,在道場建設、佛學研討、文化弘揚、慈善濟世、對外交往中不斷努力,不斷推動連線中外友好往來、人文交流、人心相通的橋樑紐帶,爭取為推動社會進步、增進人民福祉、促進文明交流互鑒作出貢獻。

僧團是佛教文化的創造者、傳承者、守護者、弘揚者,七首岩將一如既往積極回響黨和政府的號召、順應時代的召喚,進一步增強文化自覺自信,以高度的責任感、使命感加強文化建設,為繼承弘揚優秀傳統文化、促進當代文化的發展繁榮,發揮更加積極和建設性的作用,為和諧社會做出貢獻。

主要景點

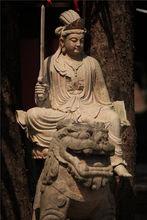

文殊像

七首岩寺

七首岩寺七首岩原名獅子岩或石獅岩,皆因該處有一石獅而取名。石獅形象與虎、辟邪、天祿、麒麟等瑞獸近似。造型粗獷,呈疾步行走狀,從側面看脊柱動態呈S線,石獅顯得矯健而充滿躍動之勢;裝飾手法多樣,以圓雕、浮雕及線、面、體相結合的手法雕鑿鬣毛、頜須及身軀上的捲雲紋、火焰紋等。

文殊像現坐落於七首岩殊像廣場和合樹下。

文殊銅殿

七首岩寺

七首岩寺七首岩文殊銅殿為東南亞首座文殊菩薩智慧銅殿。銅殿的設計者為國寶級銅文化大師朱炳仁先生設計創作。目前,文殊銅殿正在收尾竣工。

文殊銅殿坐落在青山環抱當中,與蒼翠的青山交相輝映,在日光映照下金碧輝煌。