前言

引言

第一部 導論

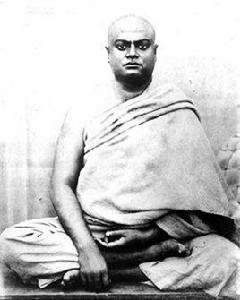

辯喜

辯喜第一章 辨喜生平

第一節 青年時代

第二節 納倫德拉和羅摩克里希那

第三節 室利·羅摩克里希那和室利·莎拉達·兌維

第四節 雲遊

第五節 辨喜在美國

第六節 在英國和歐洲大陸工作:1895-1900年

第七節 在印度的最後幾年

第二章吠檀多、印度教和瑜伽

第一節 吠檀多

第二節 印度教

第三節 棄絕與服務

第四節 羯磨與再生

第五節 男神與女神

第六節 四種瑜伽

第七節 智慧瑜伽:神秘知識之道

第八節 勝在瑜伽:禪定之道

第九節 巴克蒂瑜伽:虔信之道

第十節 業報瑜伽:行動之道

第三章 吠檀多派與中國佛教

第一節 禪宗

第二節淨土宗

第三節 密宗

第四節 人間佛教

第五節 中國佛教與辨喜的瑜伽

第六節 結論:辨喜的多重面

第七節 印度經典的中文翻譯

第八節 資料

第二部分 辨喜原著

第四章 導論

普遍宗教的理想

第五章 印度和西方

第一節 在世界宗教議會上的講演

第二節 印度給世界的啟錄

第三節 我的生活與使命

第四節 接受《馬德拉斯時報》採訪

第五節 歐洲之游的回憶

第六章 四種解脫之道

第一節 知識之道

第二節 虔信之道

第三節 服務之道

第四節 禪定之道

第七章 辨喜的靈性導師

我的上師

第八章 談話與信件

第一節 對話

第二節 四封信件

第九章 結論

公開的秘密