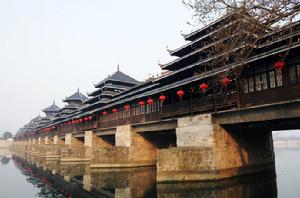

芷江龍津橋

芷江龍津橋名字來源

此橋始建於明萬曆19年(公元1591年)。據說,當時有一法號寬雲的老僧來到芷江城的舞水邊,正遇上風高浪急天。寬雲法師眼看著載滿行人的船隻被風浪掀翻,一船生靈瞬間即被洪流淹沒。法師當即對佛發誓:化緣修橋,造福百姓。法師從此托缽苦行,風雨無阻,化緣兩年,得善銀1、5萬兩,糧食11萬擔。在寬雲法師親自督促下,歷時兩年,一座大橋如長龍橫跨舞水。據說,當日大橋完工時,有人見法雲大師剛踏上大橋,便風雨大作,法師乘龍飛升。於是,此橋便命名為龍津橋。

大橋特點

湖南省芷江風雨龍津橋全長246.7米,橋寬12、2米,為中空式木結構廊橋。16個橋礅設計成艦形,全由

橋面上兩側的長廊共建成92個開間的店鋪門面,走進廊橋,如入街市。而各店鋪里陣列的,又多為文物古玩,筆墨紙磯等傳統的“文房四寶”,亦或湖南芷江的名點小吃。這92間店鋪的設計和裝飾,與整座廊橋的風格十分和諧,用料十分講究,全部為青藍色琉璃瓦頂,並一律飾以金黃色獸頭,是現代園林建築風格與侗鄉本民族文化相互融合的最佳體現。

最讓人稱奇的是,整座廊橋,如此浩大的工程,居然沒有使用過一釘一鉚。這些看上去琳琅滿目、千奇百態、結構複雜的無數廊柱、木刻懸掛、枋、檁凳、雕花欄桿等等,斜穿直套,縱橫交織,全以木榫銜接。更為讓人難以相信的是,工程如此浩大而複雜,風格如此獨特的仿古建築的木工工藝施工,“主堂墨師”竟是兩個鄉間老木匠,一位名叫李秀清,一位名叫鄒小龍,由這二人負責施工。整個工程完成後,上百工人在施工中,居然未傷一人,未損一物,據說連木榫頭也沒有浪費一個,這不能說不說是一個人間奇蹟!不能不相信有“天公造化”一說!如此精湛而高超的技藝,實在讓人嘆為觀止。

經歷風雨

大橋建成後,歷經400多年,一直是湘西交通要衝,使得芷江成了商賈遊客往來雲集的繁華之地,龍津橋也被稱為“三楚西南第一橋”。舊時,位於大湘西之南的芷江,地處“黔滇門戶”,也是大湘西南的文化與經濟發達的中心地帶。於是,也就成了“歷來兵家必爭之地”。抗戰期間,國民黨政府為了軍事需要,把龍津橋橋面上的橋廊、橋亭、橋檐之類統統拆卸了,將一座精美絕倫的古廊橋,變成了無一附屬設施的汽車橋樑,每天都有大量的軍用物資從龍津橋上通過。日本人也知道了此橋是中國軍隊的軍需物資運輸必經之處,於是,龍津橋立即成了日本人要推毀的重要目標,不斷出動戰機來轟炸。據史載,最多的一次,日本人出動了27架飛機來對龍津橋輪番轟炸。然而,令人難以置信的是,龍津橋居然一直巍然傲立於戰火紛紛下,保障抗戰軍車順利通行。人們便說:“龍津橋本身就是一條東方龍啊,豈能讓鬼子的炮火摧毀“!這實在是一個奇蹟!

修善時間

世界吉尼斯紀錄

2000年大世界吉尼斯之最證書NO.01103號載:最長的風雨橋----“龍津橋”。全長246.7米,寬12.2米,人行道寬5.8米。該橋位於湖南省芷江侗族自治縣縣城內,橋兩側有94間廂房式店鋪94間,設3層檐口長廊,上置7座5層桅口涼亭(最高處17.99米),整橋為木結構,無一釘一鉚,皆榫栓勾連。