.

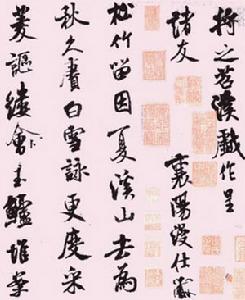

.“臣書刷字墨淋漓,舒捲煙雲勢最奇”,啟功先生此詩句本是為米書《蜀素帖》所作,可在筆者看來,米芾早於《蜀素》一月有餘所作的《苕溪詩帖》更可擔當此譽。該帖於元祐戊辰三年(公元1088年)八月八日書于澄心堂素箋,其時米芾38歲,雖是率爾操觚,個人風貌卻躍然紙上。據曹寶麟先生考證,這件手卷抄錄米芾自作五律詩6首,書寫地應在蘇州。當時米芾應湖州太守林希之邀,即將啟程,因而將近作錄於一卷以“呈諸友”。詩中記錄了縱游常州、無錫、宜興、蘇州等地的文人情懷。“詩中雖不乏閒適優遊,但也隱含著一些因貧病而生出的無聊甚至自嘲。”

我們能夠欣賞故宮博物院所藏《苕溪詩》一帖,堪稱無上幸事。據《國寶沉浮錄》一書所載,該帖曾入南宋紹興內府,宋高宗趙構敕米芾後人米友仁為之鑑定並書跋。元朝時為鮮于樞所得,鮮氏書風於此可尋端倪。明朝李東陽為此帖作前題後跋,引首是李氏所題玉箸篆“米南宮詩翰”,拖尾是李氏為藏家陸全卿所作跋語。清乾隆將此帖編入《石渠寶笈初編》,作為枕中之秘。末代皇帝溥儀遜位後,利用北洋政府所予“清室優待條件”,將包括《苕溪詩帖》在內故宮所藏千餘件法書名畫攜出變賣,從此《苕溪詩帖》散佚民間。

上世紀60年代,楊仁愷等先生從哈爾濱一青年欲出售的“破爛”字畫中發現《苕溪詩帖》。該帖引首李東陽篆書已殘,卷中亦損去十字:“知窮豈念通”句中“豈念”二字毀損,“病覺善心功”句下殘三字,“青冥不厭鴻”句缺“冥不厭”三字,“載酒過江東”句前缺“載酒”二字。如今“足本”系據延光室珂羅版影印本臨摹補齊。此帖歷盡劫難,理應得到珍視。

《群玉堂帖》載有米芾《學書帖》云:“余學書先寫壁顏,七八歲也,字至大,一幅寫簡不成。見柳而慕緊結,乃學柳《金剛經》。久之,知出於歐,乃學歐;久之,如印板排算。乃慕禇,而學最久。又慕段季轉折肥美,八面皆全。久之,覺段全繹展《蘭亭》,遂並看法帖,入晉魏平淡,棄鍾方而師師宜官《劉寬碑》是也。篆便愛《詛楚》、《石鼓文》,又悟竹簡以竹聿行漆,而鼎銘妙古,老焉。”從米芾自道可知,其書始以唐人為法,進而上溯魏晉,乃至石鼓、竹簡、鼎銘,無不用心。浸淫既久,遂有“集古字”之譏。其為人放蕩不羈,又有“米顛”之名,“故書亦類其人,超軼絕塵,不踐陳跡,每出新意於法度之中,而絕出筆墨畦徑之外,真一代之奇蹟也。”(宋人孫覿語)《苕溪詩帖》將晉唐技法與鬱勃情感交會腕底,可謂“神氣飛揚、筋骨雄毅”(元人虞集評米書)。

《苕溪詩帖》頗得“二王”筆法,尤以獻之外拓用筆為主。“內◆”與“外拓”兩種筆法各具特色:前者以腕力控筆,線條沉實,中宮聚攏,故稱骨勝之書;後者運筆飛揚而筋力暗斂,欹側多態,意趣悠然,又稱筋勝之書。《苕溪詩帖》用筆爽利,灑脫不拘,多取側鋒,靈巧多變,行筆波折雖多而速度不減,故線條勁挺有力,既賞心悅目,又耐人尋味。

米芾用筆多變,曾自詡“善書者只有一筆,我獨有四面。”即用正、側、藏、露不同穎鋒入紙,使整幅作品長短、輕重、仰偃、間距、起筆、收筆不主故常,各具姿態。試看《苕溪帖》墨跡,字的起筆往往頗重,到中間稍輕,遇到轉折時提筆側鋒直轉而下,予人八面生姿、沉著痛快之感。每字結體修長,下半部微向右傾,如玉樹臨風,搖曳生情。左右、上下結構的字,強化開合向背,或左擒而右縱,或上斂而下放。“游”、“蓬”、“過”等字“走之旁”形態各異,如掛帆滄海——“依舊滿船行”(米芾詩名)!章法上除起首交待“戲作”緣起及書者名款占兩行、卷末記錄書寫年月占一行外,所作六首詩順勢承應,各成一“章”,得“縝密”之妙;各“章”之間留有空白,有“疏朗”之美。又有小行書“夾注”其間,雖非有意為之,但已盡顯錯落參差之美。通篇觀來,大小、疏密、欹正……隨勢生形,一氣呵成,純任天機。正如宋人朱熹所言:“天馬行空,追風逐雲,雖不可范以馳驅,要自不妨痛快。”當然,帖中某些字欹斜過甚,如倒數第三行“對聲”等字,有欲倒之勢,恐為人垢病。明代吳寬就直指米書“習氣”為“猛厲奇偉,終墜一偏之失”。

米芾《苕溪詩帖》如風檣陣馬,沉著痛快,與《蜀素帖》並稱米書“雙璧”,影響巨大。米芾子米友仁、南宋吳琚、金代王庭筠等人之書均以畢肖米書著稱。