簡介

依據古地磁學的理論和方法,進行地層學研究的學科, 磁性地層學

磁性地層學物理基礎

從地磁場起源的自激發電機理論推知, 磁性地層學

磁性地層學地核中流動著的電流逆向時,就會導致地磁場極性發生倒轉。當地球表面上一點磁場方向指向北時,則極行是正向的,磁針在北半球指向下,在南半球指向上;如果極性是負向的,則地球表面上一點的磁場方向指向南,其磁傾角的正負符號與前恰好相反。岩石中保留的原生剩餘磁性方向,就是岩石形成時期地磁場方向。

測得的結果表明:在過去漫長的地質時期中,地磁場極性倒轉出現過多次;極性倒轉的發生,具有同時性和全球性的特徵。因此,可根據地層剖面中岩石剩餘磁性的極性變化,對地層進行劃分與對比,並獲得古地磁極位置、古緯度等信息,以探討地層形成的地理位置。

地磁極性年代表

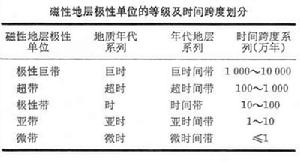

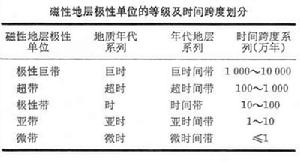

它是磁性地層學研究的中心內容,又是進行磁性地層工作的標尺之一。1963年,A.V.考克斯首先把鉀-氬同位素年齡測定法引入古地磁學研究中。1969年,他又綜合編制出距今450萬年以來的地磁場極性倒轉序列(圖1)。 當時,人們把數量級106年的極性時間稱為期,以過去曾經對地磁學研究有過貢獻的學者名字來命名,如布容正向極性期、松山反向極性期、高斯正向極性期和吉伯反向極性期。在期之內,還有一些數量級可達到1~10萬年、且與該期持相反極性的時間稱為事件,它是以最早發現這種極性的岩石地點來命名的,例如松山反向極性期中的奧都威正向極性事件和留尼昂正向極性事件等。國際地層委員會為了推動磁性地層學的發展和確立磁性地層極性單位的術語,於1972年成立了地磁極性年代表分委員會,該分委員會第一次會議上正式地認可了上述地磁極性年代表。1979年,E.A.曼基南等根據新的鉀-氬衰變常數校準值,對這個極性年代表作了修正,很快地被各國學者公認和運用。此外,由於期和事件之類術語存在一些弊病,現今的《國際地層指南》(1979)中將它們廢棄,並建議把期 (epoch)改用時(chron)、事件(event)改用亞時(subchron)。迄今,地質時期地磁極性年代表還只有從全新世延續到中侏羅世卡洛期。至於編制整個顯生宙和前寒武紀的地磁極性年代表,仍缺少必需的資料。

當時,人們把數量級106年的極性時間稱為期,以過去曾經對地磁學研究有過貢獻的學者名字來命名,如布容正向極性期、松山反向極性期、高斯正向極性期和吉伯反向極性期。在期之內,還有一些數量級可達到1~10萬年、且與該期持相反極性的時間稱為事件,它是以最早發現這種極性的岩石地點來命名的,例如松山反向極性期中的奧都威正向極性事件和留尼昂正向極性事件等。國際地層委員會為了推動磁性地層學的發展和確立磁性地層極性單位的術語,於1972年成立了地磁極性年代表分委員會,該分委員會第一次會議上正式地認可了上述地磁極性年代表。1979年,E.A.曼基南等根據新的鉀-氬衰變常數校準值,對這個極性年代表作了修正,很快地被各國學者公認和運用。此外,由於期和事件之類術語存在一些弊病,現今的《國際地層指南》(1979)中將它們廢棄,並建議把期 (epoch)改用時(chron)、事件(event)改用亞時(subchron)。迄今,地質時期地磁極性年代表還只有從全新世延續到中侏羅世卡洛期。至於編制整個顯生宙和前寒武紀的地磁極性年代表,仍缺少必需的資料。 磁性地層的極性單位

確立磁性地層極性單位,是磁性地層工作的基本內容。 磁性地層學

磁性地層學 磁性地層學

磁性地層學根據《國際地層指南》要求,確立一套極性單位必須提供如下的資料:①提議的名稱及其定義;②極性單位的種類和級別;③歷史背景;④層型及其他參考標準;⑤極性單位在典型地點的描述與分布範圍;⑥區域概貌;⑦與其他一些單位對比;⑧地質年齡;⑨根據鑽孔資料所要確立的極性單位特徵;⑩必要的參考文獻。

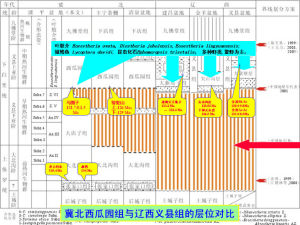

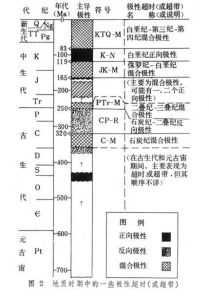

地質時期中已公認的極性逾時(或超帶),按其時間由晚到早的順序共有:KTQ-M,白堊紀-第三紀-第四紀混合極性逾時(或超帶);K-N,白堊紀正向極性逾時(或超帶);JK-M,侏羅紀-白堊紀混合極性逾時(或超帶);PTr-M二疊紀-三疊紀混合極性逾時(或超帶);CP-R,石炭紀-二疊紀負向極性逾時(或超帶);C-M,石炭紀混合極性逾時(或超帶)(圖2)。

磁性地層學

磁性地層學參考書目

W.B.哈蘭德等著,袁相國、姬再良、劉椿譯:《地質年代表》,地質出版社,北京,1987。

(W.B.Harland etal.,A Geologic Time Scale,Cambridge University Press,Cambridge,1982.)

A.V.Cox,Geomagnetic Reversals,Science,No.163,1969.