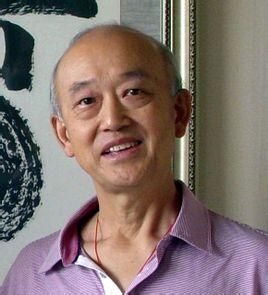

人物簡介

滕代遠同志第五子。1968年內蒙古牧區插隊知青,1970年鐵道兵部隊戰士、班長,

1975年復員到北京鐵路分局,曾任電務段工人,老幹部部科長,鐵笛化纖製品有限公司經理,鐵路旅行社副經理,中國鐵道博物館主任,退休後喜歡撰寫一些紀實性文章,在報刊、雜誌刊登發表。

1995年,婁煩縣黨史辦主任的李國成接待了楊秀山將軍,老將軍回憶,1941年秋,八路軍與進村掃蕩的日軍發生過一場激烈的戰鬥,滕代遠的胞弟、2營6連排長在此戰中光榮犧牲。

2010年張憲平利用赴京蒐集抗戰資料的機會,通過114查號台找到中國鐵道博物館,與滕代遠之子滕久昕取得了聯繫。聽張憲平說明來意後,滕久昕表示,據他所知,父親並沒有這樣一個胞弟,他分析大概有兩種可能:也許確有此人,因為犧牲得早,家人後來不再提及;或者此人與父親系同族同輩,故以兄弟相稱,導致他人誤會。臨別前,滕久昕仍熱情地表示,無論如何,他會儘快給湖南麻陽老家去電,打聽此事。

從京城返回不久,張憲平便收到了滕久昕的簡訊回覆:老家對此事十分重視,已在當地民政部門查到一位烈士,名叫滕嗣坤,是麻陽縣團山村人。而團山村與滕代遠的家鄉玳瑁坡村,在舊社會原本就是一個村。當地召開座談會了解到,滕嗣坤1938年奔赴延安,找到滕代遠後即參軍入伍。之後的情況家鄉人亦知之甚少,僅有的“犧牲於河北平山”這一信息,依據也是縣裡烈士檔案記載的資料。

滕久昕還表示,家鄉滕氏族譜中,“嗣”與“代”同輩,因此滕嗣坤稱滕代遠為兄是常理,滕嗣坤被外人誤以為是滕代遠胞弟,也是可以理解的。婁煩縣所發現“滕士坤”烈士資料與滕嗣坤簡歷基本相同,為同一人的可能性極大,惟犧牲地點相差甚遠,需要進一步查證。

之後,滕久昕又給張憲平寄來由湖南麻陽縣旅遊局副局長、原滕代遠紀念館館長黃呈章從《麻陽苗族自治縣革命烈士英名錄》中摘錄的《滕嗣坤烈士資料》。所附信件中,滕久昕告訴張憲平,黃呈章同志已委託麻陽縣黨史辦發函給河北省平山縣黨史辦,請他們幫助核查烈士犧牲的確切地點。

2010年12月,河北平山縣史志部門證實,當地並無陳莊村,鄰縣雖有一個,但該村1941年沒有發生過大戰,1939年發生過戰爭,但據查沒有滕嗣坤烈士姓名。黃呈章在給滕久昕的簡訊中說:“這次的調查糾正了這個錯誤,可喜可賀,煩告山西方面,他們是正確的!”

眼中的父親

“時間過得真快,轉眼間父親離開我們已有35個年頭,每當我看到他的照片、與家人談起往事,一種無限緬懷他老人家的心情撞擊著胸懷,久久不能平靜。”在中國鐵道博物館,滕久昕說,“無限的追思,像一匹脫韁的野馬,在記憶的草原上縱橫馳騁。懷著一種激動而崇敬的心情,緬懷父親生前對我們的教誨,回憶他的往事,又感覺父親沒有離開我們。他仍在辦公桌前翻閱檔案,在會客室里和人談話,在飯桌上同我們共進早餐。還可以聽到他濃重的鄉音和朗朗的笑聲,還可以看到他為了加重語氣打著手勢的樣子……”

回憶起父親,滕久昕的思緒又回到了難忘的1968年春天。

當年,滕久昕正在北京燈市口中學上學。

父親戎馬一生,滕久昕也想當一名軍人。這在當時是千千萬萬年輕人的夢想。

在徵兵體檢中,滕久昕因為視力不合格,沒有被選上。滕久昕與幾個要好的同學商量後,決定回響毛主席的號召,報名去內蒙古錫林郭勒大草原插隊。

不久,學校發下登記表。滕久昕認真填完登記表,回家請父親審閱。

“他戴上眼鏡拿起毛筆,在家長意見欄內寫下‘完全同意,堅決支持’八個字。”滕久昕回憶。

滕久昕寫信,把自己要到內蒙古大草原插隊的事兒告訴了在部隊工作的幾個哥哥,他們一致支持弟弟的想法。

“那段時間,我整日忙於準備行裝,父親特地將他繳獲的日本軍毯送給我,以抵禦邊疆冬季的寒冷。母親怕我沒有生活經驗,不會拆洗被子,戴上老花鏡伏在桌球桌子上,手把手教我怎樣拿針、怎樣縫被子。”滕久昕說。

滕久昕用平時積攢下來的零花錢買了許多信封和郵票,用膠水把郵票粘到信封上。

父親見了,問滕久昕做什麼。

“頭一次去那么遠的地方,條件又艱苦,要是想家了寫信時方便些。”滕久昕不好意思地說。

“到了邊疆要團結當地人民民眾,多向少數民族同志學習。”父親聽後爽朗地笑了,語重心長地囑咐滕久昕。

向內蒙古大草原進發的日子到了。“父母親還有哥哥們,同去永定門火車站為我送行。記得那天怕孩子們捨不得家長,影響火車開動,車站規定不讓送行的家長進入,只有持車票的同學可以進站。身為國家鐵道部部長的父親和北京鐵路局黨委書記的母親,也被擋在車站外面,焦急地站在混亂的人群當中不知所措。”滕久昕回憶。

家長們急切地向車站負責人交涉著,知青們也選出代表向站方提出抗議。經過協商,家長們最後才得以進入車站,與奔赴邊疆插隊的孩子們話別,車廂內外到處是一片壓抑著的哭聲。

滕久昕在內蒙古錫林郭勒大草原插隊的日子裡,父母親經常寫信,勉勵他在草原上紮根,好好經受鍛鍊。

“要和工農子弟打成一片,不要讓別人看出你是幹部子弟,要在艱苦樸素上成為標兵。”父親在信中教育滕久昕。

1970年,插隊兩年的滕久昕終於實現了自己的夢想,成為中國人民解放軍一名光榮的鐵道兵戰士。

參軍不久,因為工作需要,部隊首長讓滕久昕去北京出差。

“闊別多時的北京令我魂牽夢縈,但我更思念家中的親人。”滕久昕回到家裡一看,只有工作人員在。因為“一號命令”,父母服從戰備需要疏散到外地去了。

一些在京工作的老同學聽說滕久昕回來了,跑來與他敘舊,還在一塊吃了頓飯。臨返部隊前,滕久昕也回請了老同學。“吃飯的開銷比較大,我卻認為事情辦得很周到,有一次在信中無意中將此事告訴了父親。

滕久昕沒有料到,父親知道後非常生氣。

“幹部子弟應養成艱苦樸素的作風、吃苦耐勞的習慣。這不是一般生活作風問題,而是思想覺悟問題、甚至是政治水平高低的問題。”父親馬上提筆寫信批評了滕久昕。

“父母除了寫信幫助我提高認識外,還告訴幾位哥哥,同時也寫信告訴部隊的領導,大家一起來幫助我認識講排場、擺闊氣的問題。在以後的一段時間裡,我反思自己的言行,對這件事有了初步認識,寫了一份思想匯報寄給在外地的父母。”滕久昕回憶。

“……你爸爸閱後在信上批了一個很大的‘好’字,希望你以更大的進步迎接19歲的生日。”父母看了滕久昕的思想匯報非常高興,母親來信告訴他。

以後不許坐我的車

1973年6月,北京修建地下鐵道,滕久昕所在部隊將他從湖北鄖陽調回了北京。

“部隊首長知道父親身體不好,身邊沒有一個孩子,我又是最小的兒子,特意給我幾天假回家看看。父親見到我特別高興,拉著我的手問長問短。我望著父親清瘦的面龐,心情很不平靜,他老人家頭髮白了,精神也不像以前那樣好了。”滕久昕說。

父親問滕久昕,什麼時候去新單位報到。

“部隊首長給了幾天假,在家休息兩天就去報到。”滕久昕說。

“可不能伸手向組織要照顧,也不要什麼假,一天也不要,半天都不要!你要聽我的話。”父親堅決不同意滕久昕休假。

滕久昕聽從父親的意見,返回部隊。

“對於我的缺點,父親並非每次都能原諒,有時他發起脾氣來還真讓我緊張半天。”滕久昕說。

1973年9月,黨的“十大”剛剛結束,滕代遠再次當選中央委員。

“我在離北京市區約30公里遠的地方參加教導隊訓練,因為訓練緊張,考核科目比較多,已經很久沒有回家了。一個星期六的下午,我請了假,坐了兩個小時的公共汽車回到城裡,見到父親總覺得有說不完的話,一晃就到了星期日下午。我必須在周日晚飯點名前歸隊,否則就違犯了軍紀。”滕久昕說。

滕久昕萬般無奈,向父親的秘書求助,想用父親的汽車送他一趟。“這是我頭一回因私事使用汽車,哪知道還是讓父親知道了,他嚴厲地批評了身邊的工作人員。”滕久昕回憶起來,十分愧疚。

“你膽子真不小,竟敢坐我的車!幹部子弟不允許有優越感,你把我的話全忘了嗎?”滕久昕再次回家時,父親把他單獨叫到一邊,嚴厲地批評。

“我知道自己錯了,緊張得手心直出冷汗,恨不得地上有條縫,鑽進去躲一下才好。”滕久昕連忙向父親承認錯誤。

“你給我聽清楚,以後不許坐我的車!”父親以這句話結束了對滕久昕的批評。

“不僅對我如此,幾個哥哥從部隊探親回家,從來都是自己乘公共汽車回來。有時東西帶多了,也是我去車站接他們,從未因私事用過父親的汽車。”滕久昕說。

不能身在福中不知福

在工作之餘,滕久昕喜歡翻看以前的日記。

“……該吃早飯了,我興致勃勃地坐到餐桌旁,注意今天有什麼好吃的。可是父親夾給我一個小窩頭,真有些掃興。在連隊就經常吃窩頭,好不容易回趟家,總該改善一下,怎么還吃窩頭。我向父親搖搖頭,母親也在一邊勸我不要吃了。可是父親不答應,堅持讓我吃。沒有辦法,我只好勉強咽了下去。”滕久昕在1974年9月29日的日記中寫道。

滕久昕記得,那天早飯後,他陪父親去公園散步,不一會兒就談到早上吃飯的事兒。

“現在的條件好了,生活水平也提高了,許多人的衣食住行都與從前大不一樣了。但是,怎么能忘記過去呢?在抗日戰爭中,太行山根據地的軍民連樹皮都扒下來吃。你們是在紅旗下長大的孩子,可不能身在福中不知福啊!”父親語重心長地對滕久昕說。

父親的教導,深深地印在滕久昕的心中。

“父親不僅對孩子們要求嚴格,自己也是以身作則。他的衣著很簡樸,除了為出國訪問而置辦的幾套衣服外,上班穿鐵路服,平時在家穿布衣服。襯衣舊了,不願買新的,睡衣破了,就讓母親補一下再穿。平時的一伙食很簡單,炒胡蘿蔔絲和辣子豆腐是他的最愛,他喜歡吃粗糧,每天一個小窩頭。父親不抽菸,很少喝酒,也要求我們不吸菸,家裡4個男孩兒,至今沒有一個吸菸。我們家從解放後住在東城區的一個院子裡,房屋破舊了,有關部門多次提出維修,父親始終不同意,一直住到病逝。”滕久昕說,“父親身患重病後,購買的藥品都是自己出錢,從不拿去讓公家報銷。而今我深深感到,這不僅僅是家教嚴,更是黨的光榮傳統和優良作風。他的言傳身教,對我的一家和幾位哥嫂起了很大作用,至今他們都是勤儉持家。”

臨終寫下“服務”

1974年11月中旬,滕代遠病重住進了北京醫院,儘管從各方面進行積極的治療,但病情一直不見好轉。

“父親以頑強的意志與疾病抗爭,為了讓我在部隊安心工作,他始終不讓工作人員將住院的訊息告訴我。當時,幾個哥哥都不在身邊,唯獨我一個人剛從湖北調回北京一年多時間。”滕久昕說。

當時,“四人幫”橫行霸道,對老幹部視若眼中釘,恨不得置之死地而後快。

滕久昕意識到父親身邊不能沒有親人的照顧,於是向部隊首長請了假,急急忙忙趕到北京醫院。

“當我推開病房的門,見到父親正坐在沙發上。我立正向他敬了一個軍禮,他略顯驚奇地望著我,頭在慢慢地搖動,仿佛在說,‘你不該回來啊。’我端詳他憔悴的面容,臉色略顯蒼白,說話吐字不清楚,語言表達也很困難。”滕久昕見到父親被疾病折磨成這個樣子,眼淚奪眶而出。

在醫院治療期間,父親經常讓滕久昕陪他在走廊里散步。

“他一隻手拄著拐杖,另一隻手緊緊抓住我的胳膊。看著70歲的老父心力交瘁的樣子,我的心就像針扎一樣難受。可他自己全然不顧,經常聽廣播、看報紙,檔案一送來,立刻讓我讀給他聽。他以一個老共產黨員的覺悟,時刻關注著黨和國家發生的事情。”滕久昕說。

只要有空,父親總叫滕久昕去幫助醫護人員做一些服務性的工作。

“一個大小伙子,又是當兵的,別老在房間裡呆著。”父親對滕久昕說。

“我經常去幫助醫護人員工作,例如從電梯裡裝卸氧氣瓶、刷洗廁所和浴盆、擦地板、收拾被褥、幫助護士粘藥口袋,還有煎中藥、打開水、退送餐具等,這些活我都乾過。看到有事要做,父親只要用手中的拐杖一指,我馬上就過去幫忙。後來我慢慢習慣了,不用他的拐杖指,也能主動找活乾。父親看到自然十分高興。”滕久昕說。

1974年11月30日,是滕久昕永遠不能忘記的日子。

當天下午,滕代遠與前來看望他的一位老同志興奮地談了兩個多小時,茶几上的白紙寫滿了鉛筆字,有人名還有地名。滕久昕在一旁聽著也入了神,他感覺,仿佛一種久違了的充沛精力,又重新回到父親的身上。

晚上,滕久昕的母親來醫院看望父親。

“父親的情緒仍然很激動,可惜的是,我們卻無法聽懂他的意思。後來他拿起鉛筆,在紙上反覆寫著什麼,究竟是什麼字,我們也看不懂。母親安慰他不要著急,慢慢寫。突然‘啪’的一聲,鉛筆尖折斷了,我急忙換另一支鉛筆,重新翻過一張紙,請他把字寫大一些。父親好像聽懂了我的意思,不再著急了。鉛筆下顯出的字讓我們看清楚了一些,啊!原來是‘服務’兩個字。”滕久昕說,“我一下子明白了,這正是父親對我們的一貫要求和希望啊!我用雙手捧起這張紙,雖然很輕,但上面的‘服務’二字卻重如千鈞。父親是在囑咐我們要全心全意為人民服務!”

1974年11月30日17:30分滕代逺手書“服務”

1974年11月30日17:30分滕代逺手書“服務”滕久昕凝視著這兩個字,向父親認真地點點頭。

“我們會這樣做的,你放心吧!”滕久昕輕聲對父親說。

父親也點點頭,嘴裡含糊不清地說著什麼。

“老人的眼眶濕潤了,我的眼睛也被淚水擋住了。”滕久昕說。

第二天9時15分,滕代遠的心臟停止了跳動,終年70歲。

“父親就這樣永遠離開了我們,走得這樣坦然又這樣匆匆。”滕久昕說,“父親雖然離開我們35年了,但他那種為黨為人民鞠躬盡瘁、死而後已的革命精神,胸懷坦蕩、忘我無私的高尚品德,艱苦奮鬥、勤勤懇懇為人民服務的優良作風,卻永遠留給了我們,成為我們效仿的榜樣。”