個人經歷

李軍虎大三時曾拍攝紀錄片《范坤》在鳳凰衛視播出。

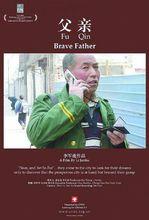

海報

海報2006年,李軍虎拍攝完成了15部感人至深的紀錄片。其作品《千里尋母》,分別榮獲中國最高政府獎——“2006年中國十佳紀錄片”、中國影視學院提名獎,併入圍法國飛帕電視節。

2006年2月,他跟蹤拍攝了四年之久的紀錄片《生於1977》獲得第28屆東京影像節優秀作品獎。2006年舉行的中國(廣州)紀錄片大會上,他的作品《城》獲得中國製作人獎。

主要作品

| 時間 | 職務 | 作品名稱 | 獲得榮譽 |

| 2003年 | 導演 | 《生於1977》 | 日本國第28屆東京錄影節評審會獎 |

| 2004年 | 導演 | 《網戀》 | |

| 2005年 | 導演 | 《陪讀》 | 入選亞洲電視節目製作論壇 |

| 2005年 | 導演 | 《長大的故事--中國第一代獨生子女生存報告》 | |

| 2005年 | 導演 | 《我是誰--中國農民工子女生存報告》 | |

| 2006年 | 導演 | 《千里尋母》 | 2007年度中國十大紀錄片獎 2007年度國際選片會入選影片 入選卡達半島國際紀錄片節 |

| 2006年 | 導演 | 《城》 | GZ DOC中國製作人獎 |

| 2007年 | 導演 | 《男人40》 | |

| 2007年 | 導演 | 《父親》 | 榮獲2006年度CNEX(香港)創作基金 榮獲第二屆香港華語紀錄片節【冠軍獎】(2009) 入圍第20屆法國飛帕國際電視節(2008) 第一屆英國萬象電影節展映(2009) 第二屆溫哥華新亞洲電影節展映(2009) 南阿巴拉契亞國際電影節,非競賽單元(2009) 第十三屆美國羅得島州國際電影節(2009) 搜狐全球華人紀錄片網際網路盛典【評審會特別大獎】(2010) |

| 2008年 | 導演 | 《單身女人》 | |

| 2009年 | 導演 | 《換城》 | 榮獲2009年度CNEX(香港)創作基金 榮獲「華語紀錄片獎2011」長片組競賽季軍(2011) |

| 2009年 | 監製 | 《畢業生》 | |

| 2010年 | 導演 | 《洗腳》 |

個人訪談

東方早報:你和你父親的關係如何?

李軍虎:我是在新疆長大的,我父親是空軍的機械師。我們家和大多數家庭一樣,望子成龍吧。他們本來想讓我學音樂,因為我媽是個音樂老師。手風琴、管風琴,什麼都試過,但都沒學成。那時作為孩子的我,比較善於逃跑(大笑),部隊大院的孩子差不多,骨子裡都比較叛逆。我拍的片子都會給我父母看,剛開始看,父親會說,這老爺子真不錯。等到第二部、第三部,他就會說,呀,怎么都是這種呢?以後不要給我看了!所以,他們也讓我明白一個道理,應該拋開學術、理論,把自己放在一個觀眾的角度來進行創作,這是最基本的。紀錄片的首要任務是好看。

東方早報:是不是去農村支教的那段生活對你後來的創作影響很大?

李軍虎:我沒有上過高中,也沒有學過電影,從師範美術教育專業畢業,就被分配當了美術老師。那個時候大環境的標準是,第一選擇中專,第二選擇才是大學。因為中專畢了業,國家就能給分配個好工作,比如鐵路、公交公司啥的,都是鐵飯碗。我們班學習最好的同學現在在開火車。

至於農村支教,不瞞你說,不是我情願的,那時候被鼓勵去了偏遠山區教書,誰去誰漲兩級工資。要是平時,漲兩級工資,最起碼得在城市國小熬上四五年,所以我們都被激勵著去了,很興奮。我現在還有同學在兵馬俑坐落的那個地方當老師。從西安到山裡有50多公里,沒有像樣的山路,去的時候太興奮了,待了一個星期我就受不了了,太苦。農村沒有專職美術老師,你必須得帶班,又是班主任又是管理員。一個老師除了音樂,什麼都得管。可是再牛的人去了那兒,就都完蛋了。那兒的孩子太好了,他們會咣咣地敲你房門,你一開門,他們手裡捧著全是吃的。這種最淳樸的東西,會把你心裡最柔軟的地方揪住不放。這些對我後來有很大幫助。

其實我拍的這群人是最好拍的,如果你願意坐下來和他們交朋友,他們馬上和你交朋友。不像城裡人,要對你有一個很長時間的判斷。比如我到一個學生家裡,他給我炒雞蛋,一下給我炒50個雞蛋,我趕緊說,你炒5個我都吃不完,他們說,這是打碎的雞蛋,他們也要吃。他們不刻意,全都是很自然的流露。後來我還是逃跑了,因為我出生在城市,受不了那樣的苦,也覺得這種苦是我解決不了的,我也不願意再回過頭去強調或粉飾那段支教的經歷,我比較直,我願意直視我拍紀錄片以來走下的任何腳印,但我不願意的是以高歌猛進的方式。

東方早報:那為什麼還花那么長時間關注農民工?你的系列紀錄片《我是誰——農民工子女調查》還跟蹤拍攝了8個在城市打工的農民工子女的生活狀態。

李軍虎:一方面我也很現實,我認為這是實現自身價值的一個很有效的途徑,因為農民工占中國人口很大一部分,農民工為什麼要永遠和貧窮、落後聯繫在一起?如果這些人的問題解決好了,實際上能夠解決中國一個大問題。

東方早報:你其實拍的不是農民工,更像是拍兩代人的關係,他們和時代的關係。

李軍虎:你說得特別對,這就是另外一方面。其實大家都是農民,任何一個中國人往上翻三代,肯定是農民。西方社會總拿農民問題揪住我們不放,但是我希望帶給大家一個真相。這並不一定是某種狹義上的主觀判斷,往往是時代發展的一個必然階段。我關心的不是農村本身,也不是城市本身,我更關心的是城鄉之間的互動、人在其間的心理變化。我以前學攝影,在觀念上有一個視覺積累,基本上用畫面敘事,而我對紀錄片的理解是,好的紀錄片應該點燃觀眾心裡的問題,而不是通過一部片子就能解決存在的問題。

東方早報:除了這些,你的獨特性在哪裡?

李軍虎:紀錄片沒有絕對真實,每個導演都想體現自己獨特的判斷和認識,一點點兒地在向理想中的位置移動。我的紀錄片裡,如《父親》是貼著人拍的,就像拍我自己的父母,我很了解我自己和我的父母。有些東西我根本就拍不了,比如地震第二天,有人要我去拍,還有錢拿,我想都沒想就拒絕了。因為我觀察事件的方法確定了我不能拍攝那樣的題材,我會把自己拍瘋了,我受不了冷靜觀察。我對自己太清楚,我看不了雜技,參加不了葬禮,這些都太殘忍了。特別是出現殺雞、殺狗的鏡頭,我一看就會崩潰。

東方早報:一部紀錄片拍攝的成功,80%取決於拍攝對象的選擇,你怎樣挑選你的人物?

李軍虎:《換城》的這兩個家庭有我的影子,我隨著我的父母去過無數個城市,待過不同的學校,所有的學校都在修建。我小的時候,也是很多家共用一個樓道,父母在樓道里做飯,小孩子們就在樓下玩兒。這就是我生活過的那個年代,所有的片子都有我的記憶在裡面。《父親》里的父親,是“中國式”的父親,父親並不一定要做過多驚天動地的事來體現他的價值。現在我們回想起最牛的父親是朱自清的《背影》中的“父親”,那是一個背影,我們每個人心裡的背影。大家總想找視覺的衝突,我的影片不精彩,但是十年後再來看看,也許又是不同。

東方早報:換句話說,你的片子戲劇衝突不多,但是時代的衝突很明顯。

李軍虎:對。有的人一部影片可以解決一個問題,我就不行。我曾經拍過那么多不同的人,出生在城市裡的孩子、一家人、保姆、服務員、通過婚姻來換取城市身份的人,我拍了一個大相冊。我也曾經拍過富翁,他在拍賣會拍了一瓶紅酒,花了18萬元,一上車就給我們開了喝了。我當時說,你怎么能把18萬元給喝了?把這錢給我,夠我拍一個片子了。他當時還笑著對我說,“沒關係,我待會再送你一瓶。”我後來就不再拍了,因為那不是我想要的東西。

我記得我和CNEX合作的一年,我的方案通過了,和其他人一起去報預算。我看大家寫的都是30萬元,我就報個20萬元,後來發現所有人都寫的是美元。剛好我報的選題是:“為什麼貧窮?”那個老外評審就問我,你很窮嗎?為什麼別人要30萬美元,你只要20萬元人民幣?我還是回答他,就是拿不到一分錢,我也還是會拍的。這不是喊口號,在拍紀錄片這件事兒上,我還真不願意從理論上、學術上說太多,我只願意去做,能去做我就特別興奮。

東方早報:人為什麼會貧窮?

李軍虎:有的人認為是教育,是大環境,我認為不是。我覺得還是觀念。這個觀念要好幾代人、好的教育背景才能扭轉過來。

我去年跟著一個農村女孩拍,到最後,身邊聚集了一幫城市裡的女孩子,為什麼呢?年輕女孩當服務員只能賺1000多元,可是去給人洗腳,當然是正規的,一個月可以賺四五千元,還很輕鬆。當時有很多城市裡的女大學生覺得這個洗腳的工作真的不錯,就一直幹下去了。她們還會留下客人的電話,一個月有的甚至可以賺1萬多元。一個20歲出頭的年輕女孩子,一個月靠洗腳可以賺8000元到1萬元,她的世界觀能不亂嗎?

東方早報:所以你鏡頭的價值觀是?

李軍虎:紀錄片應該還有另外一個名字,叫做“秘密”。農民工很容易跟你接觸,所以你很容易接觸到他們的秘密,紀錄片可信度越高、故事越有震撼性,也證明秘密挖掘得很深很完整。但現在很多紀錄片作者和拍攝對象的糾紛很嚴重,原因就是你把他的秘密公布於眾了。

回到《父親》這部片子,之所以把父親的哭剪掉,就是我為他保守了他脆弱的秘密,為觀眾留下了他堅強的一面。所以《父親》的英文名就叫做“勇敢的父親”

![李軍虎[導演] 李軍虎[導演]](/img/d/3d5/nBnauM3X0AzMxMTMxADM4kTO0UTMyITNykTO0EDMwAjMwUzLwAzLxYzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg)