簡介

埃列爾·薩里寧

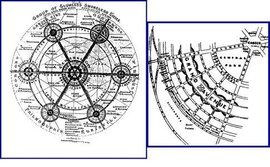

埃列爾·薩里寧“有機疏散理論(英語:Theory of Organic Decentralization),是芬蘭學者埃列爾·薩里寧(Eliel Saarinen)

在二十世紀初期針對大城市過分膨脹所帶來的各種弊病,提出的城市規劃中疏導大城市的理念,是城市分散發展理論的一種。他在1943年出版的著作《城市:它的發展、衰敗和未來(The City - Its Growth ,Its Decay , Its Future)》中對其進行了詳細的闡述,並從土地產權、土地價格、城市立法等方面論述了有機疏散理論的必要性和可能性。

概念

詳述

城市規劃

城市規劃有機疏散論認為沒有理由把重工業布置在城市中心,輕工業也應該疏散出去。

當然,許多事業和城市行政管理部門必須設定在城市的中心位置。 城市中心地區由於工業外遷而空出的大面積用地,應該用來增加綠地,而且也可以供必須在城市中心地區工作的技術人員、行政管理人員、商業人員居住,讓他們就近享受家庭生活。

很大一部分事業,尤其是擠在城市中心地區的日常生活供應部門將隨著城市中心的疏散,離開擁擠的中心地區。 擠在城市中心地區的許多家庭疏散到新區去,將得到更適合的居住環境。中心地區的人口密度也就會降低。

有機疏散論認為個人的日常生活應以步行為主,並應充分發揮現代交通手段的作用。這種理論還認為並不是現代交通工具使城市陷於癱瘓,而是城市的機能組織不善,迫使在城市工作的人每天耗費大量時間、精力作往返旅行,且造成城市交通擁擠堵塞。

兩個基本原則

把個人日常的生活和工作即沙里寧稱為“日常活動”的區域,作集中的布置;不經常的“偶然活動”(例如看比賽和演出)的場所,不必拘泥於一定的位置,則作分散的布置。日常活動儘可能集中在一定的範圍內,使活動需要的交通量減到最低程度,並且不必都使用機械化交通工具。往返於偶然活動的場所,雖路程較長亦屬無妨,因為在日常活動範圍外綠地中設有通暢的交通幹道,可以使用較高的車速迅速往返。

歷史

在他1943年寫的 《城市,它的生長、衰退和將來》一書中對有機疏散論作了系統的闡述。他認為今天趨向衰敗的城市,需要有一個以合理的城市規劃原則為基礎的革命性的演變,使城市有良好的結構,以利於健康發展。沙里寧提出了有機疏散的城市結構的觀點。他認為這種結構既要符合人類聚居的天性,便於人們過共同的社會生活,感受到城市的脈搏,而又不脫離自然。

運用

l 二戰之後,西方許多大城市紛紛以沙里寧的“有機疏散”理論為指導,調整城市發展戰略,形成了健康、有序的發展模式。其中最著名的是 大倫敦規劃和大巴黎規劃。1945年完成的大倫敦規劃對以倫敦為核心的大都市圈作了通盤的空間秩序安排,以疏散為目標,在大倫敦都市圈內計畫了10多個新鎮以接受倫敦市區外溢人口,減少市區壓力以利戰後重建。而人口得以疏散關鍵在於這些新鎮分解了倫敦市區的功能,提供了就業機會。後來,倫敦政府換了許多屆,但這個規劃沒有變,建成了一系列的新城。

實踐

1915年,薩里寧與貝特爾·榮格受一家私人開發商的委託為 芬蘭的 赫爾辛基新區蒙基涅米-哈加制定了一個17萬人口的擴展方案,也稱“大赫爾辛基”方案。方案符合有機疏散理論的原則,主張在赫爾辛基附近建立一些半獨立的城鎮,定向疏導城市,以控制城市的進一步擴張。除此之外,有機疏散理論在戰後許多城市的規劃工作中得到套用,具有世界性的影響[。但是1960年代以後,有許多學者開始對有機疏散理論這種將其他學科的規律套用到城市規劃中的簡單做法提出了質疑