含義

帕累托曲線

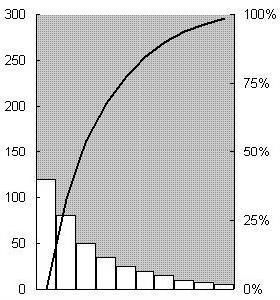

帕累托曲線1897年義大利經濟學家V.帕累托在研究個人所得的分布狀態時,用坐標曲線反映出“少數人的收入占總收入絕大部分,而多數人收入很少”的規律。 1951年,美國管理學家H。F。戴克(H。F。Dickie)發現庫存物品中也存在類似的規律,用曲線描述這一規律,定名為 ABC分析。1951~1956年美國統計學家J。M。朱蘭在質量管理中套用了這一分析,並取名為帕累托曲線。1963年,美國管理學家P。F。德魯克(1909~ )在研究企業經濟效果和管理效果時,貫串了ABC分析的基本思想。目前,ABC分析已發展成一種重要的技術經濟分析方法和企業管理的基礎方法。

提出過程

新經濟已引發公眾對財富分配差異的再次關注,經濟不平等的原因和後果,爭論可上溯到亞當·史密斯和約翰·斯圖亞特·穆勒(John Stuart Mill)時代。遺憾的是,十八、十九世紀的古典經濟學家基本上是不管事實,玄空討論。直至十九世紀末,統計學成功廣泛套用在生物學和心理學後,事情才有轉觀。帕累托是首個真正系統化用實證數據研究收入分配的學家。他引用不同地域與時代的數據,從英格蘭,多個義大利和德國城邦、巴黎,甚至古代秘魯和切諾基印第安部落,把累積收入分布描繪在雙重對數圖上,發現他們具有驚人的相似之處:一條直線,下端有切口,斜率很相近。頻率分布則非常傾斜,幾乎成單邊,起始於某種最低收入,和常態分配相比,嚴重不對稱,帕累托稱為“社會金字塔”。這便是著名的帕累托曲線。

帕累托並不滿足於大量證據,他還想解釋為什會這樣,後世一輪又一輪的爭議便埋下伏筆。亞當·史密斯和約翰·斯圖亞特·穆勒等古典派學者總認為存在並想找出糾正財富分布的機。帕累托不以為然。當然,機遇、社會機制和人性本身均可能是收入分布不平等的根源,但如此跨時空、跨地域、跨文化的財富分布相似性,怎可能把社會機製作為重要根源?這些社會具有很大的機制差異,而且經濟結構發生根基式變化後,帕累托定律仍然不變,帕累托便發出驚人之言:收入分布主要是由人性本身而來。他認為帕累托曲線對應的是潛在的人類能力分布,又由生存的必需加以切斷,所以收入分布曲線有一切口。那些低於平均能力的個人或不能生存或必須由他人持有。而且更具創意的論斷是,這種相似性極強的收入分布主要是由於最成功者有控制社會資源的強烈意志。不同的環境與經濟機制可能很有力影響一個社會的物質豐裕程度,但不管有何千差萬別,不同社會獎勵不同個性,人性最終決定這種社會爭鬥的勝利者,以及相應的物質分配。人性也決定人們趨於接受某種比例,不是無休無止拼打下去。社會工程或左或右,人性品調或東或西,但這一根本事實無法改變,帕累托認為其曲線定律是一個均衡狀態,一旦社會偏離這個狀態,自動的力量又會把它發展調整回去。所以用立法來進行收入再分配可能不是最好的辦法,因為不管機制結構如何,最適者終會要求具有總體收入中的明明白白的一個部分與比例。帕累托介紹

維弗雷多·帕累托

維弗雷多·帕累托貢獻

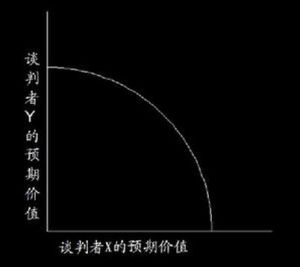

帕累托最優帕累托對經濟學,社會學和倫理學做出了很多重要的貢獻,特別是在收入分配的研究和個人選擇的分析中。他提出了帕累托最優的概念,並用無異曲線來幫助發展了個體經濟學領域。他的理論影響了墨索里尼和義大利法西斯主義的發展。

帕累托法則帕累托因對義大利20%的人口擁有80%的財產的觀察而著名,後來被約瑟夫·朱蘭和其他人概括為帕累托法則(20/80法則),後來進一步概括為帕累托分布的概念。帕累托指數帕累托指數是指對收入分布不均衡的程度的度量。帕累托改進帕累托改進(PARETO IMPROVEMENT)又稱帕累托改善,是以義大利經濟學帕累托(Vil-fredoPareto)命名的,並基於帕累托最優(PARE-TOEFFICIENCY)基礎之上。帕累托最優是指在不減少一方福利的情況下,就不可能增加另外一方的福利;而帕累托改進是指在不減少一方的福利時,通過改變現有的資源配置而提高另一方的福利。帕累托改進可以在資源閒置或市場失效的情況下實現。在資源閒置的情況下,一些人可以生產更多並從中受益,但又不會損害另外一些人的利益。在市場失效的情況下,一項正確的措施可以消減福利損失而使整個社會受益。