方山

介紹

雲漫之美——岱崮地貌

雲漫之美——岱崮地貌 神秀之美——岱崮地貌

神秀之美——岱崮地貌岱崮地貌是我國繼“丹霞地貌”、“張家界地貌”、“嶂石岩地貌之後為我國科學家最新發現的新的世界岩石地貌類型。

岱崮地貌在國家地理地貌類型史上和世界地貌類型歷史上都異常罕見,具有十分豐富的原生態旅遊觀賞價值和十分重要的地質地貌標本研究價值。

岱崮地貌

岱崮地貌億萬年的地質演變中, “崮”這種獨特的地質形態,稱的上是一個驚人的奇蹟。

億萬年來“崮”宛若世外桃源、恍若如精靈居所,不被世人所認知,而等到“崮”這種奇崛的形態一個個如花朵般宛如仙子映入你的眼帘時,你除了讚嘆和驚奇,可能帶給你更多的還有激動。詩人王心鑒應邀遊覽後留《岱崮》一詩讚嘆:“靜心入深山,爽氣越重巒。惠風櫛田壟,祥雲縈桃園。幽澗惘朝暮,洞天無暑寒。徜徉龍鬚上,石人已通禪。”

成因

岱崮地貌

岱崮地貌 岱崮地貌

岱崮地貌“崮”的成因主要是古生代寒武紀灰岩經受了強烈的地殼切割和抬升運動,地殼切割和抬升運動區經過浸蝕、溶蝕、重力崩塌和風化等多重動力作用,形成了外表呈圓形、山頂平展、周圍峭壁如削、峭壁以下陡坡逐漸由陡到緩的崮,多呈駝、帽、桌和雞冠等形態。 這種在世界上極為罕見的地貌類型,在世界地質學上,並不為絕大多數地理專家和學者認知。

發現

岱崮地貌發現記

2007年4月5號那天,中國當代徐霞客、著名旅行家和作家李存修先生應邀到了山東蒙陰縣岱崮鎮,參加一個在這裡召開的“桃花詩歌筆會”。來自全國各地的上百名詩人、作家參加了這一活動。河流谷地,楊柳飄逸;嶺背山坡,桃花飛紅,往日荒寂的沂蒙,已變成紅桃綠柳的花果山了。

半天后,李存修就從筆會上消失了,因為他被身邊的崮群深深吸引,難以自拔,於是邀請了縣文化館張館長,實地考察攀登了大崮、龍鬚崮、奶頭崮和司馬寨四座崮。這些崮的獨特、別致、奇異和壯觀給予了他幾十年旅行之積累一次巨大的挑戰。

李存修旅行一生,到過世界各大洲和國內各省、市、自治區的山山水水,從未見過這樣的地形地貌,尤其是沒有如此密集的崮群。中國原有的四大地貌也不能代表和包括這樣的地貌。經過三天的深思熟慮,於4月8號那天晚上,在鎮政府禮堂內,面向所有入會代表及當地政府領導,他沒有在台上朗誦詩歌,而是第一次作了有關“崮文化”的演說,正式提出了這一發現和理論。

會後,他寫成文章“沂蒙望崮”,先後在《中國旅遊文化》雜誌、《中國旅遊報》和《人民日報》(海外版)發表。(《中國旅遊文化》用的題目是“岱崮望崮”,《人民日報》的題目是“沂蒙尋崮”)。

縣、鎮兩級政府於當年8月21號,從北京等地請來了7位著名的地質地理學家,經過科學的考察和論證,將這一特殊的地質地貌現象正式定名為“中國第五地貌——山東岱崮地貌”。

岱崮地貌旅遊開發座談會在汶河大酒店召開。廣東省旅遊文化協會會長李存修,市蒙山管委會黨組書記、常務副主任劉桂民,縣委書記、縣人大常委會主任朱開國,縣委常委、辦公室主任彭波出席會議,岱崮鎮及縣旅遊、國土、黨史、史志、東蒙集團主要負責人列席會議。

李存修是中國作協會員、中國譯協理事、廣東省旅遊文化協會會長。2007年來我縣岱崮鎮參加會議,被 岱崮地貌奇特的地質現象所吸引,認為國內所知的四大地貌不能代表沂蒙山崮群的地貌,他把這些發現和判斷寫成一篇《沂蒙望崮》的文章,在《中國旅遊文化》雜誌上發表。文章引起了地質地理學界的重視,經過論證,該地貌正式命名為‘中國第五地貌—— 岱崮地貌’”……

發現者李存修與書記朱開國管委會書記劉桂民

發現者李存修與書記朱開國管委會書記劉桂民2012年10月8號,有關岱崮地貌的國際學術研討會在蒙陰召開,李存修應邀參加了這一重要會議。經實地考察研究,三位國際知名的地質學家和旅行家再一次肯定了由李存修最先提出的這一理論。李存修在用外語的發言中,感謝國、內外的科學家對岱崮地貌發現的肯定與支持。

至2013年底,李存修集中用了一年零兩個月的時間,對岱崮地貌的的分布範圍、高低大小、形狀特點、風情世俗進行了有選擇性的了解和摸底,東到日照、濰坊,南到棗莊,西到濟寧,北到濟南、淄博,獨自完成了對臨沂、濰坊、棗莊、日照、濟寧、淄博、萊蕪、泰安八個地區內的蒙陰、沂水、沂源、沂南、費縣、平邑、蒙山、泗水、莒縣、青州、臨朐和新泰等十幾個縣、局的考察,登上了大、小75座崮的崮頂,對崮頂的自然文化、生態文化、紅色文化、山寨文化、宗教文化、土匪文化等留下了大量文字和圖片資料。

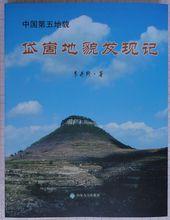

李存修的長篇紀實旅遊文學《中國第五地貌——山東岱崮地貌發現記》一書,已由山東友誼出版社出版發行。

本書由中國著名旅遊專家、教授劉思敏先生作序:“岱崮地貌 ‘中國當代徐霞客的豐碑’”。

全書共四十萬字,收入獨特怪異各式精美崮的圖片三百餘幅。作者在所攀登的75座崮中,對其中尤具歷史價值、文化價值、地質地理價值和旅遊價值的崮進行了深入認真的考察和記錄。比如:蒙陰的孟良崮、臥龍崮、南北二岱崮和獐子崮,沂水的紀王崮、晏嬰崮、東漢崮和錐子崮,費縣的柱子崮,棗莊的抱犢崮,平邑的曾子崮和太皇崮,青州的摩雲崮,沂源的松崮和團圓崮等。

這部著作為當代和未來的考察者、攝影者、科研者及建設者們提供了原始的第一手的具體資料與信息。

李存修教授著作《中國第五地貌——岱崮地貌發現記》

李存修教授著作《中國第五地貌——岱崮地貌發現記》奇崛雲漫之美

雲漫之美——岱崮地貌

雲漫之美——岱崮地貌 岱崮地貌

岱崮地貌 岱崮地貌

岱崮地貌秋、冬季節,“崮”也會忽然帶給人類一種大漠荒涼之美,丘陵上一個個美麗的“花骨朵”—崮、落葉、斜陽、山頭尖角,處處給人以雲漫之美。夏日近了,雷雨過後,更是讓人宛如置身幻境、桃源世外!

岱崮地貌鍾靈毓秀、造化天工,一個個神奇的方山形態,造就了無數奇絕美景,仿佛上天賜給人類的一個個光芒驚目的神奇明珠。

岱崮地貌—坐落於山東臨沂市蒙陰縣境內岱崮鎮,分布了30多座“崮”,數量不少,造型,分布及其密集,在我國造型地貌中首屈一指,在世界造型地貌上也十分罕見。

地貌分布

岱崮地貌

岱崮地貌“崮”主要分布在蒙陰、沂水、沂源等魯中南山區,較為知名的有上百座,有“沂蒙72崮,岱崮36崮”之說,形成了美麗的沂蒙“崮”群。

岱崮地貌

岱崮地貌 岱崮最高峰—龍鬚崮

岱崮最高峰—龍鬚崮數量多,造型美,分布密集,在我國造型地貌中首屈一指,在世界造型地貌上也十分罕見。龍鬚崮、抱犢崮、吳王崮、孟良崮、紀王崮、南 北岱崮、板崮、臥龍崮和唐王崮等是典型崮群。

地貌研究

岱崮地貌

岱崮地貌 岱崮地貌

岱崮地貌2007年8月21日,“中國岱崮地貌”論證會在蒙陰縣召開。會上,由北京大學教授崔之久、中國科學院地理科學與資源研究所研究員楊逸疇、青島大學教授孫文昌等7位全國權威地質地貌專家組成的評審委員會一致同意命名“岱崮地貌”,並列為繼“張家界地貌”、“喀斯特地貌”、“嶂石岩地貌”、“丹霞地貌”之後的中國第五大造型地貌。

岱崮地貌

岱崮地貌中國科學院地理科學與資源研究所研究員、首都山區新農村發展研究中心主任張義豐帶領課題組,在進行北京山區與魯中南山區生態與新農村發展對比研究中,發現了“崮”這一獨特的造型地貌。隨後,中國科學院地理科學與資源研究所組成課題組,對全國崮型地貌進行了系統研究,並且深入岱崮山區進行了實地考察。一致認為,“崮”在中國北方個別地方雖有分布,但比較分散,地貌特徵不明顯,而我縣岱崮鎮在方圓十公里內就聚集了30餘個崮,具有分布集中、類型齊全、造型秀美的突出特點,是中國崮型地貌最典型的區域,在我國造型地貌中比較稀缺,在世界造型地貌上也屬罕見。因此,以岱崮鎮名命名此類地貌為“岱崮地貌”。“岱崮地貌”崮群植被多為麻櫟林和刺槐林,天然林和次生天然林較少,人工林和半人工林較多,植被發育狀況一般,處於森林植被演替早期,若保持現狀,該區域崮群植被都能朝向以麻櫟林為主的落葉闊葉林群落演替。

岱崮地貌

岱崮地貌岱崮地貌典型特徵為崮頂四周陡峭,與崮體存在明顯斷層,崮頂較為封閉,受“島嶼”面積影響,崮群外圍區植被發育優於核心區,崮頂植被發育優於崮坡。首次發現約0.04 km2的大果麻櫟群落野外存活種群,並開展種群研究,採集到株高187 cm、莖長80 cm、莖徑4 cm的崮區內個頭最大的黃精。

岱崮地貌全揭秘

在沂蒙山區,隨處可見一些姿態奇特的山峰。呈圓形的頂部平展開闊,峰巔周圍峭壁如削,峭壁下坡度由陡到緩。崮的薈萃簇集之地,首推臨沂市蒙陰縣岱崮鎮,在這方圓不足百平方公里的地方,居然有南、北岱崮,大、小崮,水泉崮,龍鬚崮等三十餘座崮。

岱崮地貌

岱崮地貌“崮”這種地理形態被地質地貌專家們認定為一種新的岩石造型地貌——“岱崮地貌”。崮是怎樣形成的呢?為何要以“岱崮”命名?記者採訪了為崮“取名”的地貌專家。

這裡的方山很獨特

“這裡的‘方山’太典型了!”中國科學院地理科學與資源研究所研究員張義豐告訴記者,春天,他一到岱崮鎮,就被幾十座方山吸引住了。

這種被當地人稱為“崮”的方山,張義豐並不陌生。他幾年前就開始關注這種獨特的地形,但數量這么多、造型這么美的崮他還是第一次見到。

崮的頂部平展開闊,崮頂周圍峭壁如削,峭壁下坡度由陡到緩。放眼望去,若獅、若豹、若龍,似游、似騰、似飛。方山下面是一片片果園,果園的盡頭是一戶戶農家。

“這不就是我尋找的東西嗎?”張義豐當時來臨沂的目的是做山區發展典型研究。看到岱崮的群崮後,他眼前一亮,一頭扎進對崮的研究中。

“岱崮”堪比喀斯特

回到北京,張義豐等人就組成了課題組。課題組歷時五個月,六次深入沂蒙山區,通過實地考察和吸收眾多學者的地貌研究成果,提出了“岱崮地貌”一說。

課題組還把“岱崮地貌”與我國幾種主要造型地貌中的“丹霞地貌”、“張家界地貌”、“嶂石岩地貌”、“喀斯特地貌”進行對比研究。

“岱崮地貌”的說法提出後,得到了地質地貌學術界的廣泛回響。由全國地質地貌權威專家組成的評審委員會一致通過評議,把“崮”這種地貌正式命名為“岱崮地貌”。

“岱崮地貌”是經億萬年地質演化而形成的地質構造和岩石,屬於一種不可再生的資源。專家們指出,“岱崮地貌”不僅具有科學研究功能,還集風景旅遊、生態旅遊、農業旅遊和文化旅遊於一體,具有多種功能的開發價值。迄今,蒙陰縣岱崮鎮已經制定了詳細的保護和開發規劃,把“岱崮地貌”風景群作為特色旅遊目的地進行培育。

三葉蟲化石

三葉蟲化石壘房子的石頭裡竟有三葉蟲化石

在崮頂採訪,記者發現,不少人家用來壘房子的石頭上,竟然有三葉蟲化石!

據專家介紹,在距今5億-6億年寒武紀時代,沂蒙山區還沉浸在汪洋大海之中,海底有一個個突起的山地。風吹雨打,河流擺動等外力作用無時不在侵蝕著山地,經過千萬年之後,逐漸降低成平原。

當平原再遇地殼抬升時,再次被抬起,形成平頂的山地,從而進入新一輪侵蝕循環。崮就是新一輪侵蝕循環的殘留物,平坦崮頂就是平頂山地的遺存,崮頂高度可以代表古平原的抬升高度,隱含了地殼抬升運動的重要信息。

岱崮轄區內有山崮三十餘座。其中下寒武系地層115.6平方公里,該地層分布廣,出露全,厚度大,富水性好,為華北地區罕見。當地居民曾多次在崮上的石頭裡發現三葉蟲化石。

原生態之美

岱崮地貌

岱崮地貌岱崮地貌的美,處處體現了人與自然的和諧交融,近幾年來,人類對大自然與生態環境的日益關注,使得這種罕見的、未被現代人所挖掘的原生態之美逐漸的浮現出來。而追求返璞歸真、回歸大自然永遠是藏在人類靈魂深處的美好情感。

岱崮地貌

岱崮地貌岱崮地貌的出現,為我們提供了一個淨化自我靈魂,接近大自然的最好居所,使我們的靈魂在喧囂的、紛紛擾擾的世界中找到了一塊屬於自己的心靈棲息地。