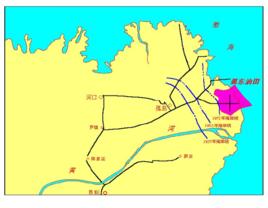

地理位置

孤東油田

孤東油田孤東油田位於濟陽坳陷的霑化凹陷的東北部, 樁西-孤東潛山披覆構造帶的南端, 東南為孤南窪陷, 西北為樁西窪陷, 東北與樁東窪陷相鄰。

是一個大型整裝披覆背斜構造油田,也是勝利油區第一個圍海建造開發的灘海油田。1984年7月發現,1986年5月全面投入開發,至今已開發30多年。

孤東油田概況

孤東油田位於濟陽坳陷的霑化凹陷的東北部, 樁西-孤東潛山披覆構造帶的南端, 東南為孤南窪陷, 西北為樁西窪陷, 東北與樁東窪陷相鄰。孤東油田是一個在中、古生界潛山背景上發育起來的、以第三系沉積為主形成的、並被斷層複雜化的潛山披覆背斜構造油氣藏。該構造走向近南北, 兩翼不對稱, 東翼平緩而簡單, 西翼陡而較複雜。淺層斷層少, 斷塊大、且地層傾角平緩, 構造完整; 深層則斷層增多, 斷塊小, 地層傾角增大, 構造相對複雜。

孤東背斜構造上大致發育三組約30 條斷層, 即北東向、北西向及東西向, 這三組斷層將孤東構造切割成7 個斷塊。

孤東油田

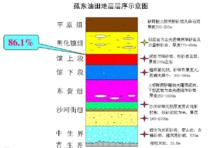

孤東油田孤東油田自下而上鑽遇的地層有: 中生界凝灰質砂岩、沙河街組砂泥岩及生物灰岩、東營組砂泥岩、館下段砂礫岩、館上段砂泥岩、明化鎮組砂泥岩及平原組砂質粘土層。該區共發現六套含油層系, 自下而上有中生界、沙河街組、東營組、館下段、館上段及明化鎮組, 其中明化鎮組主要含氣, 館上段為主力含油層系, 地質儲量占全油田的86.1%。

孤東油田館上段油層埋深一般在1200~1350 m, 油層以細砂岩為主, 其次為粉砂岩和含礫砂岩, 頂部泥岩發育, 與上覆明化鎮組泥岩構成良好的蓋層, 地層厚度250~320 m,從上而下劃分為5 個砂層組29 個小層 。總體上看, 1 + 2、3、4 砂層組砂體發育較差, 5、6 砂層組砂體較發育。館上段含油麵積55 . 3 km , 地質儲量22018×10 t , 儲量豐度398×10 t/ km2 , 為高豐度儲量。在館上段儲量構成中, 小砂體儲量和油水過渡帶儲量占有較大比重。

儲層非均質性

孤東油田館陶組上段屬於河流相沉積環境。河道的不斷移動和水流強度的變化使沉積物岩性複雜多變, 而且成熟度低, 砂體橫向連通差, 平面及縱向滲透率變化大, 儲層非均質比較嚴重。平面上砂體面積小, 分布零散, 除個別主力層砂體大面積分布連通外, 大部分砂體面積小, 厚度薄、連通差。

層內夾層主要分為兩類: 岩性夾層和物性夾層, 其中岩性夾層占32 . 4% , 物性夾層占67 . 6%。平均單井岩性夾層1 . 2~1 . 4 個, 物性夾層2 . 1~2 . 5 個, 每米夾層數0 . 21~0 . 51 個, 反映出河流相沉積夾層比較發育, 但其分布沒有規律性, 一般延伸200~400 m,無法確定主要夾層。夾層的多變反映河流相砂體的非均質嚴重性。孤東油田館陶組上段河流相砂體以正韻律為主, 占64 . 9% , 正韻律油層各均質段滲透率變化大, 層內非均質嚴重。

儲層流體物性特徵

館上段儲集層由於埋藏淺, 壓實差, 膠結物含量低, 以接觸式及孔隙—接觸式膠結為主, 膠結疏鬆, 儲油物性好, 孔隙度大, 滲透率高。平均孔隙度為33. 3% , 平均滲透率為1568×10 μm , 平均泥質含量8. 66% , 碳酸鹽含量1 . 22% , 粒度中值0.15 mm, 分選係數1 . 61。館上段岩石屬親水型, 少數屬強親水和中性。館上段原油具有高粘度、低含蠟、低凝固點的特點, 地面原油密度0.9548 g/ cm , 地面原油粘度150~2594 mPa·s。

油層屬正常壓力系統, 壓力係數1 . 0 , 原始地層壓力12 . 4~13 . 7 MPa, 飽和壓力高(9 . 9~13 . 21 MPa ) , 溶解油氣比低(27~40 m / t) , 體積係數低( 1 . 0776~1 . 1311)。油層溫度為常溫系統, 地溫梯度3 . 4 ℃/ 100 m, 地層溫度一般60 ℃。館陶組油藏為高孔隙度、高滲透率、高飽和度、中高粘度、儲層結構疏鬆的構造層狀油氣藏。

總體開發方案

1986 年初, 在詳探評價及試驗區的地質解剖、試采等取得大量第一手資料的基礎上,完成了開發地質綜合研究, 進行了儲量計算, 並開展了油層物理、數值模擬、油藏工程、鑽井工程、採油工程、地面建設、經濟分析等方面的專題研究和論證, 為正式編制油田開發方案做了充分準備。1986 年3~4 月, 由勝利石油管理局地質科學研究院和石油工業部勘探開發科學研究院開發所共同完成了方案的優選工作, 提出了孤東油田總體開發方案。

1 . 開發原則

(1) 三年配套建成500×10 t 生產能力, 穩產6~8 年。

(2) 油田開發建設必須執行總體開發方案部署, 本著先高產、後低產, 先易後難的原則, 分批實施, 兩年初步建成500×10 t 生產能力。

(3) 地質儲量一次動用。實行合理細分層系開發, 每套層系注采井網必須一次完善,控制水驅儲量在75%以上。穩產期內, 層系、井網不做重大調整。

(4) 館陶組油水井必須先期防砂。

(5) 館陶組油藏實行早期注水開發, 保持地層壓力在飽和壓力以上。

(6) 立足於機械採油。

(7) 建立完善的油田動態監測系統, 確保均勻分布的三分之一油井定點定期測壓, 取全取準各項動態資料。

2 . 層系劃分

根據開發實驗區的地質特點, 制定開發層系劃分的技術界限, 即:

(1) 同一套開發層系主力層不宜超過3~4 層, 小層數不宜超過10 層, 有效厚度不宜超過15 m。每套獨立的開發層系必須有良好的隔層。

(2) 高粘度、高滲透層必須與低粘度、低滲透層分開。

(3) 每套層系井段不宜超過30 m。

(4) 同一套層系中油層滲透率相差不超過2 倍, 層間非均質係數不超過1 . 9。

(5) 同一套層系的油層產率(採油指數) 相差不能大於2 倍。

(6) 同一層系中油層壓力相近, 具同一驅動類型。

根據以上技術界限, 各區塊劃分為2~3 套開發層系, 一般館上3~4 砂層組為一套,館上5~6 砂層組為一套, 七區西為主力區塊, 劃分為三套, 即館上3 —5 , 館上5 —6 、館上6 。

3 . 井網密度確定

通過數值模擬、不同井距水驅控制儲量統計、理論推導、室內試驗、同類油田類比等方法, 分析論證井網密度對採收率的影響, 各種結果表明, 井距大於400 m, 採收率都比較低, 只能達到24 . 5%~29% , 井距小於300 m 採收率明顯增高, 可達到32% ~34 . 5% ,根據當時油價計算經濟極限井距為200~275 m, 考慮各區塊層系油層發育狀況, 確定初期井距為212~300 m。

為了便於以後井網調整, 採用反九點面積注水井網, 一般館上3~4 層係為300 m×300 m 井網, 館上5~6 為212 m×212 m 井網。