歷史

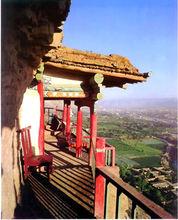

土樓觀棧道迴廊

土樓觀棧道迴廊歷史上土樓觀有過很多的名稱。漢朝時,當地民眾為河湟名人——護羌校尉鄧訓在北山修建了“賢聖之祠”,最早稱為“土樓山寺”,

到了明代因明成祖賜名為“永興寺”才有了寺的名稱。因樓層迭起,層次分明,好像一座土樓,故有“土樓山”之稱。北魏旅行家酈道元跆跋涉到西寧,登臨土樓山,他的《水經注》中寫道:“湟水東流,經土樓南,上有土樓,北依山原。峰高三百餘尺,有若削成。”土樓有道教庵觀,故有“土樓觀”之稱。北山像一隻奮翼欲飛的雛鳳,而土樓山又似一隻雛鳳的翅翼,從此又多添了一個雅號叫“鳳翼山”。

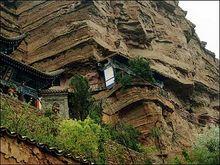

土樓觀古洞窟(局部)

土樓觀古洞窟(局部)231年(魏明帝太和五年),佛教盛行於鄯州(西寧),有信徒作龕於土樓山斷岩之間、藻井繪畫、雕牆故壁、建築寺閣棧道,信徒登山朝拜,盛行一時。道教進入土樓山是清代末年的事。231年(魏明帝太和五年)前後,後涼呂光占據武威、河西走廊,絲綢北路不通,一些僧人由蘭州到樂都、西寧經北川、達坂山到張掖,前往印度,從此佛教盛行於河湟地區。

建築

土樓觀九窟十八洞

土樓觀九窟十八洞土樓觀是依特殊丹霞地貌造型而建造的。那裡幾乎全是水平狀的紫紅色砂岩、礫岩,其間還夾有石膏和芒硝層,岩性軟硬相間,在長期地質時期流水、風化等營力作用下,以赤壁、洞穴、險峰為主要特徵的丹霞地貌得到典型發育。軟岩層向里凹進,形成大小不等的洞穴,當地人稱“九窟十八洞”,洞內塑有玉皇、觀世音、文殊、普賢、關雲長等神佛像。洞壁上所繪的神像圖案、花卉山水月具有漢、藏佛教繪畫藝術風格,曾有“西平莫高窟”的美稱。硬岩層向外凸起,猶如屋檐,廟宇殿堂建在其上,殿宇高懸,棧道迴廊將殿宇樓閣與洞穴群相連,使殿中有洞,洞內套洞,洞中藏佛,棧道回曲廊緊靠懸崖,甚至懸空架設。

建築風貌

建築風貌土樓觀東側有一座高達數十米名叫“露天金剛”的巨大佛像,當地民眾叫“閃佛”,遠遠清晰看出它的頭、身軀、下肢和面部五官,顯得雄渾粗獷,具唐代藝術風格,這是廣大信徒在原造型地貌基礎上雕鑿而成,使自然景觀與人文景觀達到完美結合。

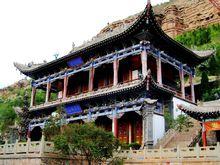

土樓觀的建築有山門、山腰牌坊、奎星閣、呂祖殿、斗母殿、三教堂、無量殿、福寧樓、三寶殿、靈宮殿等。殿字樓閣依山勢而建,顯得格外壯觀。

北山頂為寧壽塔,每當煙雨濛濛,山隱霧中,蒼蒼茫茫,遠望雲霧中的殿宇,洞群塔寺時隱時現,正如古詩所吟“北山隱約樹模糊,煙雨朝朝入畫圖”,“多少樓台雲樹掩,天然畫圖米家村”。“北山煙雨”由此而得名。

建築風貌圖冊