基本資料

學名Fissidensesquirolii

科名鳳尾蘚科Fissidentaceae

屬名鳳尾蘚屬Fissidens

中文名厄氏鳳尾蘚

生長環境 生於陰蔽處濕石上。

形態特徵

厄氏鳳尾蘚

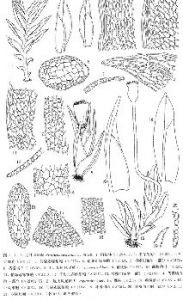

厄氏鳳尾蘚植物體細小,淡綠至綠色,通常有能育莖和不育莖的分化。不育莖連葉高1.4-2.lmm,寬0.7-0.9mm,有葉5-9對。能育莖高1.8-2.4mm,寬0.8-1.lmm,約有葉3對。莖單一,中軸不分化;無腋生透明結節。不育莖的葉長圓狀舌形至長圓狀披針形,長0.14-0.6mm,寬0.07-0.lmm,先端急尖至鈍。能育莖的葉披針形,0.6-0.7mm,寬約0.2mm,先端鈍至急尖;背翅基部楔形(能育莖的葉亦如是);鞘部為葉全長的1/2一3/5;葉邊具鋸齒,分化邊緣極微弱,通常僅見於雌苞葉和雄苞葉的鞘部;中肋終止於葉尖下數個細胞;前翅及背翅細胞四方形至六邊形,長7-14μm,薄壁,平滑,鞘部細胞與前翅及背翅細胞相似,但越近基部,細胞則較大較長。基生同株。雄器苞芽狀,生於雌莖基部,罕為生於側生短枝的頂部。雌苞葉和雄苞葉遠長於莖葉。頸卵器長142-185μm。蒴柄頂生,長2.5-3.lmm。孢蒴直立,對稱,蒴壺部長0.4-0.5mm;蒴壁細胞四方形至短的長方形,薄壁。蒴齒長約0.lmm,基部寬約35pmo蒴蓋長圓錐形,長0.2-0.3mm。孢子直徑11一14μm。

其他簡介

生境生於陰蔽處濕石上。

產地台灣:台北縣,楊明山Iwatsuki&Sharp2060(NICH)。貴州:19,Xl,1904Esquirol281(同模式標本,H)。雲南:徐文宣綜考6324(HYUB,SYS)。

分布中國,日本。

watsukiandSazuki(1982)將本種作為小鳳尾蘚(F.bryoidesHedw.)的一個變種F.bryoidesvar.esquirolii。著者曾檢視藏於芬蘭赫爾辛基大學隱花植物標本館中的模式標本,發現本種的植物體為基生同株,雌苞葉明顯分化,莖葉先端鈍,中肋於葉尖下消失,分化邊緣極微弱,通常僅見於雌苞葉和雄苞葉的鞘部。因此,著者認為把它恢復到種的水平為宜。