簡介

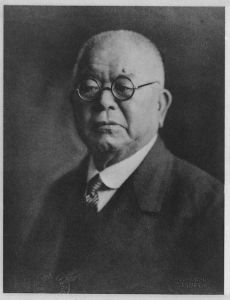

北里柴三郎

北里柴三郎1852年10月20日生於日本肥後國(今熊本縣)阿蘇郡小國鄉北里村,1866年開始學習漢學。1872年入熊本市新建的醫學院學習,1875年入東京大學醫學院,1883年獲醫學博士學位,在內務省衛生局東京試驗所任職。此時,東京大學副教授緒方正規從德返日,建成日本第一個細菌學實驗室,北里始任其助手。1884年長崎發生霍亂,北里在顯微鏡下證明了致病菌──霍亂弧菌的存在。1885~1891年前往德國深造,在著名細菌學家羅伯特·科赫的指導下工作,,與科赫結下深厚的師生情誼。在此期間他發表數篇在細菌學史上具有里程碑意義的論文。細菌學界當時普遍認為厭氧菌只能在與其他細菌共生的環境下生長,而不可能得到純培養。

履歷

肥後國北里村(現在的熊本縣阿蘇郡小國町)世代相傳的莊園的家裡出生。

在當地的熊本醫學校和東京帝國大學醫學部接受教育、畢業後在內務省衛生局供職。

1885年-1891年、從師於柏林大學教授羅伯特·科赫。

1889年、與埃米爾·阿道夫·馮·貝林一起成功世界上最初的破傷風病菌的純粋培養。

代表作

1889年前後,北里撰文論述厭氧梭狀芽胞桿菌培養方法,提出該菌可在含氫空氣包圍下的固定培養基中生長。芽胞桿菌具有強抗熱性能,常壓下可耐受80℃高溫。他將破傷風桿菌與其他細菌的混合培養加熱到80℃45~50分鐘,再置於含氫空氣中繼續培養,由此而獲得破傷風桿菌最早的純培養菌株北里將提取的破傷風毒素稀釋,逐漸加量反覆注入動物體內,證明這樣可使動物獲得被動免疫,免疫動物體內產生的抗毒血清可使未免疫動物對破傷風桿菌感染產生預防和治療作用。1890年北里與埃米爾·馮·貝林共同發表關於破傷風和白喉免疫的論文。

主要貢獻

北里柴三郎

北里柴三郎開拓了血清學這一新的科學領域,1892年回日本,在福澤諭吉等人的幫助下,創建了隸屬大日本衛生會的私人傳染病研究所,任所長,率先在日本開展對傳染病和細菌學的研究。1893年,為了收容結核病患者進行治療,他建立了養生園,並任園長。1894年,在香港發生淋巴腺鼠疫期間,他奉命於5月,偕青山胤通等人赴疫區開展實地調查,並於6月與瑞士細菌學家亞歷山大-恩米爾-約翰·耶爾森各自分離出了這種疾病的致病因子-鼠疫桿菌。1897年,北里創辦了北里細菌學研究所,開始從事痢疾細菌學的研究。1898年,日本細菌學家志賀潔根據他的建議,從痢疾病人的糞便中分離出了痢疾桿菌,即現在的(志賀氏菌)。1914年,當他的研究所改為國立研究所並移交東京帝國大學管理時,他辭去所長職務,於1917年在慶應義塾設立了醫學部,任部長。1923年起為日本醫師會會長,1924年被封為男爵,並成為學士院院士、貴族院議員、英國皇家學會會員,以及美國和德國一些學會的名譽會員。是《北里實驗醫學》雜誌的主編。發表過許多細菌學方面的論文。1931年6月13日在群馬縣仲之城去世。為了紀念他,慶應大學於1937年設立了北里博士醫學圖書館。

職業生涯

Kitasato Shibasaburo,日本醫師,細菌學家,免疫學家。1852年10月20日生於日本肥後國(今熊本縣)阿蘇郡小國鄉北里村,1931年 6月13日卒於日本群馬縣。1872年入熊本市新建的醫學院學習,1875年入東京大學醫學院,1883年獲醫學博士學位,在內務省衛生局東京試驗所任職。此時,東京大學副教授緒方正規從德返日,建成日本第一個細菌學實驗室,北里始任其助手。1884年長崎發生霍亂,北里在顯微鏡下證明了致病菌──霍亂弧菌的存在。1885~1891年赴德國從R.科赫研究深造,與科赫結下深厚的師生情誼。在此期間他發表數篇在細菌學史上具有里程碑意義的論文。細菌學界當時普遍認為厭氧菌只能在與其他細菌共生的環境下生長,而不可能得到純培養。1889年前後,北里撰文論述厭氧梭狀芽胞桿菌培養方法,提出該菌可在含氫空氣包圍下的固定培養基中生長。芽胞桿菌具有強抗熱性能,常壓下可耐受80℃高溫。他將破傷風桿菌與其他細菌的混合培養加熱到80℃45~50分鐘,再置於含氫空氣中繼續培養,由此而獲得破傷風桿菌最早的純培養菌株。北里將提取的破傷風毒素稀釋,逐漸加量反覆注入動物體內,證明這樣可使動物獲得被動免疫,免疫動物體內產生的抗毒血清可使未免疫動物對破傷風桿菌感染產生預防和治療作用。1890年北里與E.(A.)貝林共同發表關於破傷風和白喉免疫的論文,開拓了血清學這一新的科學領域。1894年香港腺鼠疫流行,北里與法國細菌學家A.耶爾森同時確認病原體系鼠疫桿菌。1892年回日本,與他人共建傳染病研究所。1894年到香港研究鼠疫。1914年創辦北里研究所,培養出細菌學家志賀潔和秦佐八郎等。1917年,任東京慶應大學醫學院第一任院長。1923年日本醫學會成立,北里被選為首任主席。主要著作有“氣腫性壞疽及其營養”、“論破傷風桿菌”、“白喉免疫和破傷風免疫的動物實驗“、“香港的鼠疫”等。

血清療法

血清療法創始人是日本醫學家北里柴三郎和德國著名細菌學家貝林。19世紀末,北里柴三郎在科赫的研究所里專攻細菌學。1889年成功地進行了破傷風菌的純種培養。1890年,北里柴三郎又和貝林共同研究破傷風的免疫血清療法獲得成功。他們合作進行了抗毒素的實驗研究:將白喉或破傷風桿菌的肉湯培養物殺滅以後,給實驗動物注射,實驗動物血液中即出現能夠中和這些桿菌的抗毒素。這種抗毒素還能使另一隻動物獲得免疫,能夠治療已經出現的白喉症狀。1891年底,德國柏林一家醫院首次給白喉患兒注入白喉抗毒素血清,從而獲救。這一療法的療效很快被證實,迅速得到推廣,使白喉的病死率大幅度降低。當時對人類健康威脅最大的是傳染病,苦於無法治療。貝林等對白喉搞抗毒素血清療法的研究,震動醫學界,所以首次諾貝爾生理學和醫學獎於1901年授予了貝林。後來醫學的發展表明。抗毒素療法原則上只適用於白喉和破傷風等少數幾種傳染病。1913年,貝林將毒素的抗毒素混合給兒童注射,使兒童獲得抗口喉的自動免疫力。其它血清發現還有:1895年義大利人阿·斯拉夫和法國人埃·馬舒克斯發現了抗炭疽血清;1896年,法國人埃魯,俄國人伊·梅契尼克夫和義大利阿·薩里姆巴尼發現了抗霍亂血清。利用含有特異性免疫球蛋白的抗血清,是治療某些傳染病的方法。治療用的特異性血清大多是動物的免疫血清。重複套用時須可能會發生過敏反應。因此必須作皮試,如有過敏現象,經脫敏後才能使用。