個人簡介:

劉軍

劉軍劉軍,1991年天津美院油畫系本科畢業獲學士學位;

1995-1997年就讀於中央美術學院第九屆油畫創作高研班;

天津美術學院油畫系副教授、第一工作室導師;

藝評網合作藝術家

參展記錄:

春夏秋冬一之冬

春夏秋冬一之冬 閱讀系列 2

閱讀系列 2 春夏秋冬一之秋

春夏秋冬一之秋 閱讀系列1

閱讀系列1 經典之七

經典之七2015年

中國北京798聖之空間美術館《國風·中國當代藝術國際巡展啟動儀式展》北京、瑞典、俄羅斯;

《美麗中國·2015中國當代藝術聯展》北京、上海、廣州、石家莊;

中國天津美術館《第四屆中國油畫展》;

中國廣東《2015國際青年藝術博覽會》(廣東);

中國寧波《春有約新當代藝術展》(浙江);

2014年

中國台灣《天津當代藝術邀請展》(中國台北);

天津美術學院美術館《第五屆油畫雙年展》(天津);

中國山東美術館《吾土吾民》中國油畫協會油畫藝術邀請展(山東);

中國廣東中山市《2014國際青年藝術博覽會》(廣東);

北京中捷美術館《情境2014》當代藝術邀請展;

北京宋莊東區美術館《時代宋莊》藝術家邀請展;

2013年

上海江美術館、廣州Art64藝術空間《中國繪畫第六回展》;

宋莊尚尚美術館《宋莊知名藝術家邀請展》;

宋莊美術館《我們20年肖像展》(中國);

2012年

北京今日美術館舉辦“風花雪月”個展;

北京中國國家畫院美術館《2012當代最具學術價值與市場潛力的藝術家邀請展》(中國);

北京當代美術館《寬度5“框”里,“框”外》當代藝術展(中國);

北京中德證券《中國當代藝術新浪潮》邀請展(中國);

天津當代美術館《五月的樹》當代藝術邀請展(中國);

2011年

宋莊上上美術館《歷史新宋莊當代藝術展》邀請展(中國);

台灣《移動的社會主義》邀請展(中國);

2009年

馬來西亞吉隆坡第24屆亞洲國際藝術展(馬來西亞);

北京宋莊美術館《精神儀式》當代藝術聯展(中國);

北京798何畫廊《官方語法》聯展(中國);

天津市第十一屆美術作品展(中國);

北京798思萊德畫廊《原態》聯展(中國);

建國六十周年香港學術邀請展(中國香港);

北京中國美術館《道同形異》天津油畫教師作品展(中國);

《對話融合三》被第24屆亞洲國際藝術展組委會收藏;

2008年

北京酒廠國際藝術園舉辦“對話失語”個展;

天津首屆小幅油畫展(中國);

文化部奧林匹克美術大會(中國);

北京798盛世喜神美術館《原液》聯展(中國);

《對話》參加雍和宮美術館中國當代藝術文獻展(中國);

作品《舞動中國》被中國奧林匹克委員會收藏;

2007年

《對話三》參加第二屆全國美術學院師生作品展(中國);

《大風景》參加比利時《籬笆牆外》邀請展(比利時);

2006年

《窺》參加中日法三國邀請展(中國);

2005年

《對話系列》北京宋莊藝術大本營《閣》當代藝術展(中國);

藝術評論:

陌生情境——談劉軍的繪畫

文/楊衛

馬克思說過人是社會的動物。的確如此,離開了社會,人恐怕很難生存。社會是人與人之間組成的一種關係,亦是人創造出來的一個生存條件。某種意義上說,社會的進步也是人的進步。所以,人類歷史的發展始終是把社會關係的改善作為第一要義。像古希臘文明誕生之初就開始強調人與人之間的契約,而中國古代更是以禮來規範人生……等等這些都無不是圍繞著社會關係的融洽這個命題。然而,人與人之間的關係是否真就可以用契約或者以禮來克制呢?我想,不會這么簡單,要不然人類社會也就不會爆發那么多的爭端,出現那么多的殺戮了。一個人是一個世界,是很難真正進入到心靈深處自由溝通的,之所以自古以來總有知音難求的感嘆,就是因為社會關係的改善往往又對心靈的交流設定了各種各樣的屏障。

劉軍的繪畫揭示了人與人,甚至親情與親情之間的那種陌生關係。這是被許多人忽略的一個領地。在日常生活的忙忙碌碌中,擦肩而過,人們已經無暇去顧及彼此的內心。甚至於一個單位,一個家庭內部,也只存在祥和的形式,而缺乏真正的心靈溝通。這種被許多人熟視無睹的常態,其實是人際關係中隱藏的一種病態。藝術家有著敏感的神經,神經的末梢常常能夠觸及到生活中一些被忽略的內容,譬如看不見的靈魂,摸不著的精神等等。劉軍就是這樣一個敏感的藝術家,他對社會,對時代以及對人的關注,不是停留在表面之上,而是深入到了心理的深層。

在早期作品中,劉軍就已經向我們顯示了他的那種獨特敏感,譬如他那批靚女配名車的作品,就表現出了人與物之間的生疏關係。靚女名車,在今天這個物慾社會的包裹下已經構成了某種欲望的聯繫,很多人被欲望所迷惑,似乎也習慣了這種聯繫;而事實上人與車是兩種不同的本質,儘管在今天都能激起人的欲望,但本質上卻迥然不同。因為靚女激發出的是一種生命的欲望,名車即便是再有名也只是一種消費欲望,將兩種不同本質混淆在一起,這是當代人的異化。劉軍敏感於這種異化,在那批作品中給了人性以還原。正如他在畫面中有意忽略了車體的存在,而不惜去渲染靚女與靚女之間的愛慕關係一樣。這種主次的分明,表明了劉軍對當今物質社會的質疑,尤其是他在畫面的近景處始終描繪著一雙疑惑不解的眼睛,更是引領我們這些畫外的觀眾去思索和追溯一些本質的東西。

靚女與名車系列之後,劉軍把筆鋒轉移到了人與人。這是一種更深的進入,包含了劉軍對人類異化的更多追問。通過這種追問,劉軍把陌生的感覺帶到了更加隱蔽的內心。既然人與物的關係容易產生異化,那么人與人之間是否就可以變得正常,保持親密無間的關係呢?其實不然,人是社會的動物,在社會化的改造中,包括人性也會隨之動搖。歷史上就發生過不少洗腦運動,這些運動帶來的結果往往是人性的泯滅。我們現在反思歷史,卻常常忽略了身邊的一些變化。其實,更加可怕的是不知不覺之中的一些改變,比如信息化對我們的影響,使我們習慣了電腦等各種各樣的視覺螢幕之後,反而對人產生了隔閡。劉軍的繪畫就是針對的這樣一種陌生情境,他後來表現的那種男女關係,雖然是關聯的,甚至是赤裸裸的,但始終透露出一種難以走近的疏遠感。這種疏遠正是人性的疏遠,是人類在不斷經歷了文明進化之後漸漸告別自己的一種疏遠。

近年來,中國當代藝術界已經有人開始了反思自我的身份,並提出過回到自身的命題。我在想,對於自我與社會,包括我是都市,甚至我與現代性以及全球化進程等等這樣一些話題還遠遠沒有展開。藝術家的創作感覺總是在批評家的理論思維之前,就像劉軍的作品所揭示出的那樣,關於人與物,還有人與人之間的那種陌生關係,只有切身體會才能感覺到;而對於這種體會的揭示,其實正是一種彌補,是以一個藝術家的真情回報來彌補現代文明所造成的種種心理裂痕。

2006.6.16於通州

後消費藝術的正能量實踐

——劉軍油畫的身體敘事

文/郝青松

20世紀90年代以來的中國社會真正開始了後現代的實踐。它與80年代有著強烈的分野,文革後剛剛恢復十年的建立一個理性秩序的宏大理想突然幻滅,整個社會生活突然就陷入到巨大的真空之中。人們在極度失落中只能回到自身,回到日常生活,回到身體。在未泯的追問中,新的存在意義就此誕生——如果人們不再按照現代性藍圖去組織自己的理性化的有意義的生活,那么自己過的還是不是文明並且更自由的生活?自己的生活將會是什麼樣子?這個追問屬於後現代的思考。在此意義上,後現代主義的文化討論在中國具有了積極的意義,它對於中國當代日常生活、大眾文化的形成和當代人對自己生活世界的想像有一定的正面意義,幫助人們擺脫了前現代和現代的非常刻板的二元對立。90年代以來的中國當代藝術思想就產生和存在這樣的消極的自由之中。

在此語境下,劉軍的油畫作品致力於實現架上藝術的觀念意義。他近年的創作通過身體敘事去探究人之存在的狀態和意義,並表達自己在中西文化比較和傳統向現代轉型中的主體性思考。

中國當代社會和藝術中的身體關注在1990年以來的社會轉型中逐漸開始。身體的存在由來已久,但20世紀的中國身體中充斥了太多的意識形態和宏大敘事,個人的身體自覺始終處於沉睡狀態,一直到90年代——精神自覺在文革之後已經開始,但依然被包裹在身體的宏大敘事之中,這種不和諧的狀態在十年之後的突然爆裂,導致了精神頹敗和身體自由。這是一個新的起點,在最原子的個體中開始了精神反思。藝術由此回到日常生活,關注身體敘事。

約翰•奧尼爾有言:“我們的身體就是社會的肉身。”而要真正回到身體,竟然經歷了幾千年的歷史。現代社會以來的眾多先哲揭開文明外衣的虛偽性之後,真理終於在自我中顯露而不是紮根於任何抽象的價值體系。弗洛伊德在《自我與本我》中談到:“自我首先是一個肉體的自我,它不僅在外表是一個實在物,而且它還是自身外表的設計者。”伊格爾頓斷言:“對肉體重要性的重新發現已經成為新近的激進思想所取得的最可寶貴的成就之一。”身體敘事進一步從自我關注推進到了肉體本身,伊格爾頓說:“肉體中存在反抗權力的事物。”人的解放這個永遠恆在的事業,需要首先在身體解放中解決,真正的人性與藝術表達都需要重新從這裡覺醒。

在身體視角的考察中,歷史體現了鮮明的身體專制色彩。而今,身體自覺無疑給歷史走向帶來了新的可能。身體不再歸屬於專制的社會或者反專制的集體——在被神化的集體中,即便宣揚多么偉大的反專制的使命,身體也是被專制的。在一個全新的起點上,人意識到自我的存在。歷史因此有必要被重新審視和檢討。女性主義的藝術史研究已經證明,“為什麼沒有偉大的女性藝術家”的原因在於,在一個權力深重的父權社會結構中,身體特別是女性身體只是被觀看的對象,女性藝術家很難成為一個主動的藝術創作者。即便男性藝術家,也因為沒有身體的自覺意識,而處在權力驕橫的虛空之中。歷史根基已經發生了動搖,源於身體觀念更新帶來的衝擊,以此分隔開了兩個歷史:身體專制和身體自覺的歷史。

劉軍正是在身體自覺中更新了自己的藝術觀念,並且將直接的身體表現帶入畫面。這樣的人體顯然不同於以往的被觀看和意淫的人體,當然也不同於被光線和解剖結構量化的人體寫生。他首先是一個自覺的自我,無論內容是什麼,都歸於自我。他以主動的身體去看待和繪製畫面中的自覺的身體。

在甦醒的身體觀念中,身體的存在和表達呈現了令人驚異的變化和突破。劉軍關注到一種更為異在的身體現象——同性戀。這顯然大大異於傳統的社會觀念,如果說,傳統的兩性關係已經是男權中心主義主宰的性政治關係,女性主義將之顛倒為反抗的性政治,同性戀權利主張及實踐者則將性政治關係推進到了完全超越生理結構的層面,建構了新的社會關係。倫理自由的界限當然不可能沒有止境,但同性戀自由的最大意義在於對倫理和身體專制的盡力突破,並且具有了更強的象徵意義。同性的對話關係呈現了倫理的多樣化可能。在當代社會,倫理缺失是表面現象,倫理專制才是內在問題。它也是一塊試金石,檢測現代社會對人性自由的寬容程度。縱然如此,對於前現代、現代和後現代混搭的中國社會而言,同性戀的存在和表達仍然不啻為一個思想的禁區,也是藝術的禁區。更為顯然的是,劉軍之於同性戀只是一個旁觀者,然而他卻能將這個禁區作為藝術的主題,去全力探索它的空間和意義。身體應該以什麼樣的方式存在?為什麼以同性的對話關係存在?這是一個反思的主題,而非獵奇,特別是劉軍作為一個男性藝術家,聯繫到男權的社會歷史,這種自我反思的意義就更為重要。他也是一個中國藝術家,卻能坦然創作和面對畫面中東西兩個不同文化身份的同性身體。肯定這種同性對話關係的正當性,意味著對身體自由精神的確認。這也是當代藝術精神的基本點,劉軍的油畫創作也正是在此確立了他的當代性。

身體的交流和對話,無疑是最直接的情感表達。在這個高度技術理性的政治冷漠社會裡,身體意志的釋放,從浪漫主義以來就具有先鋒意義,對於依然奮進在現代化征途中的中國社會,個體情感的表現性抒寫從未過時。堅持個體,堅持感覺,時刻警惕權力神話的操控,是每個藝術家的應有之義。

當身體逐步覺醒的時候,還面對另一種危險,即身體專制向身體消費的轉型。身體消費其實是新型的身體控制方式,身體在突然釋放的物慾消費中淪落為無靈魂的肉身。消費在消解專制政治的同時,創造了更為隱蔽的消費政治模式:身體依然有可能失去能動的反思意識,馴化為物慾滿足的終端。這樣的異化假以物質利益最大化的民主面具,有著無比強大的溶蝕能力。因此在當代藝術中產生出了艷俗藝術,作為身體消費藝術的主要表現形式。特別是一些美艷的時尚女性圖像,在低俗趣味引導下風行一時。然而,流行並不意味著高尚,時尚也絕不意味著當代。在精神的標尺下,身體的主動與被動一目了然。

劉軍畫面中的身體形象,不僅是後極權的,也是後消費的。後極權和後消費的身體都有一種主體的自覺意識,掙脫了被動狀態。

對被異化的、被規訓的、被計算化的身體本能的喚醒,是劉軍的身體藝術的意圖和作用,如桑塔格所主張的文化批評“色情學”一樣。“色情學”不同於艷俗藝術和情色藝術的低級趣味,它是一個美妙的隱喻。它力圖在身體本能中喚起被壓抑和異化的欲望,激發個體被壓抑的內在主觀感受能力和審美敏感,釋放有關愛的本能衝動,在個體的能動反思中去體驗現實的性感,進而超越專制權力和消費文化對於現實的反人性的技術塑造,將人從現代性的牢籠中解放出來,創造出充滿自信、想像力和實踐力的精神性身體。

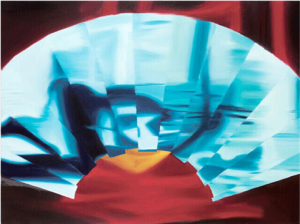

作為以形式為表達方式的藝術,除了觀念指向之外,還必須富有視覺——即在所指之上的視覺能指的創造性。這裡既強調形式表達觀念的有效性,也特別突出一個藝術家在美術史上的視覺貢獻。在劉軍筆下,當代的具有自由觀念的身體,當然也是處在和歷史、現實糾葛之中的身體,她們扭結在一起,卻不只有自己,還有呼吸、運動、光色種種因素的參與,仿佛是動盪的現實的映照。它們的組合像一道無法擺脫的困境,身體在其中已經碎裂、幻化,不可捉摸。而劉軍將這種魔幻的現實設計在一個傳統文化的圖式——扇面之中,扇面之中縱向的折線有秩序地分割了處於混沌之中的身體狀態,形成一層層的錯位、折射和動感意象,使得畫面中閃爍的色塊既有跳躍的動感,又富有建設理性,並且在傳統扇面圖式的聯想中將思考延伸至歷史深處。那裡有一種揮之不去的倫理張力,永遠潛在的扇面的圖式和外形,給現實的亂局以理性和理想。

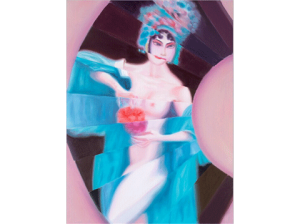

劉軍並未固化自己的形式創造,在傳統倫理的張力中,他的近作又移入了京劇圖式的符號,其中內含的性別混雜的曖昧性,與畫面中兩個同為女性但身份殊異各為東西的身體的意義,形成複雜的互動關係。語言的隱喻和多義可以看作是藝術快感和智慧的表達,卻沒有模糊他一直以來的身體意志。

劉軍的藝術表達日漸清晰,他既在後極權現實中強調了身體的自覺和能動,又在後消費的理想中用傳統文化倫理的歷史張力有效地克服了身體消費的亂局和濫用。劉軍油畫中的身體立場和邏輯關係顯示了,身體存在的複雜困境雖未在現實中有所緩解,但是敏感而有深義的藝術創造卻能展現出身體的潛能量和正能量,給現實以秩序,給未來以希望。

劉軍訪談——彭峰

1.彭峰(以下簡稱“彭”):2008年4月,你在酒廠國際藝術園區的67度藝術空間舉辦你的個展。到今年再做個展,已經4年多了。這4年期間,你參加了哪些重要展覽?

劉軍(以下簡稱“劉”):

2012年北京當代美術館《寬度5“框”里,“框”外》當代藝術展

2011年宋莊上上美術館《歷史新宋莊當代藝術展》

2011年台灣《移動的社會主義》邀請展

2009年馬來西亞吉隆坡第24屆亞洲國際藝術展

2008年文化部奧林匹克美術大會邀請展

2.彭:為什麼過了這么多年後才做第二次個展?如今一些活躍的藝術家幾乎每年都做一次個展,有人甚至一年做好幾次個展,你是如何看待這種現象?如何看待你與他們的不同?

劉:我覺得辦個展還是要非常的慎重,個展是藝術家一段時間藝術探索的匯報與總結,一定要對自己的作品比較滿意,而且在精神內涵上、藝術語言、風格面貌上有了新的突破和斬獲,這樣出來的作品拿來做展覽,和同道一起來交流、探討,聽聽大家的意見和建議,對自己能起到一個拋磚引玉作用,對業內朋友們也是一個最起碼的尊重。還有我本人職業是教師,業餘畫畫,不能像職業藝術家那樣把全部精力都投入到藝術的創作當中。個展,尤其是大型個展,要投入大量的人力、物力、財力,這些都不是很輕易能辦得到的。

3.彭:記得在67度藝術空間的那次展上,你的作品中的人物都給刷虛了,給人很強的眩暈感,這種方法是否受到里希特的影響?國內不少藝術家都學裡希特,你是如何看待這種現象?

劉:其實我是被“里希特”了,最早我是受一個德國女攝影家作品的影響,她作品的特點是中間主要物體實,往周圍散開逐漸模糊。我比較喜歡這種感覺,我覺得當代藝術就要不擇手段,聲、色、味、動都可以拿來用。我還比較喜歡“東山魁夷”先生的作品,那種靜中有動一種律動的感覺,我一直在尋找這種感覺。我覺得我追求的與“里希特”的還不太一樣,“里希特“是探索一種模糊的壞照片的感覺,而我是把圖片經過後期處理後,追求一種動感,引用著名藝術批評家賈方舟先生的話:有一種時代的速度,有當代感,爭取作品與時代同步。至於國內很多人都學“里希特”的現象,這可能有比較喜歡的一面,也有盲目跟風的因素。我覺得其實這並不重要,關鍵是要找到適合自己的語言形式。目前架上繪畫更像一個將被開採盡了的富礦各種繪畫樣式幾乎被窮盡。具象畫風很容易被歸納為模仿:倫勃朗、安格爾、懷斯、佛洛依德,表現畫風的容易想起“蘇丁、波洛克”,抽象畫風像“基費爾”,虛幻的就是“里希特”,這樣的歸納個人感覺有點太簡單、太教條了。這樣的總結感覺畫都沒法畫了。如此說來油畫都是舶來品,我們還有必要畫嗎?我關注的是怎樣找到一種與時代同步的、新的方法論,而不是像現在絕大多數人那樣,沿襲老的表現方法,老瓶裝新酒。

4.彭:記得當時展出的作品分了三個系列,即“對話——領袖系列”、“對話——金錢系列”和“對話——融合系列”。後來“金錢系列”和“領袖系列”像沒有怎么發展,倒是當初不是非常突出的“融合系列”有了新的發展。這是出於一種怎樣的考慮?

劉:我認為畫家大致有兩種,一種是關注自己心靈感受和體驗的,一種是關注社會,揭示現實的。我比較傾向後者。從我本科畢業創作的“校園系列”到後來中央美術學院油畫系第九屆高研班畢業展的“方向系列”作品,都可以看出我比較關注當代,注重現實,一直到2008年個展的三個系列都與現實有關,“對話領袖”系列是我感覺隨著時代的進步和民眾的覺悟,前輩們頂禮膜拜的領袖們已經逐漸走下神壇。我們是可以試著跟他們對話的。而“對話金錢”系列是基於當前人們與多年來祖輩們傳承下來的文化修養、美德漸行漸遠,一切都向“錢”看,金錢萬能,是當今國人的全部,為了金錢而不擇手段。

經過一段時間的思考,我覺得這些都可能是暫時的現象,是特定歷史時期的產物。繪畫還是要追求永恆、本質的東西,人的情感、人的身體是與生俱來的,可以說是最本質的,所以我決定發展“融合系列”,開始我把女人體比作為東西方文化的兩個載體,來進行表現,我覺得這些年我們對西方文化經歷了反對、排斥、對抗、學習等過程,個人感覺隨著中國等東方國家的崛起,東西方文化逐漸交流融合,有些像同志關係了。再後來,我覺得兩個同性之間的曖昧關係也是一個問題,

而且也很具有普遍性,雖然在西方已經不是什麼熱門話題了,但是在中國還是比較敏感,值得關注的。

5.彭:後來美國一個基金會的負責人在我辦公室看到你的畫冊,對你的作品很感興趣,我還專門陪她去了你的工作室。她的名字叫麥瑞娜。你當時回天津上課去了,是你愛人過來打開你的工作室。麥瑞娜就特別喜歡你的“融合系列”,她當時跟我說,一定要把你的作品帶到紐約和休斯敦去做展覽。麥瑞娜看上去不太老,但朋友告訴我她有70多了,住在休斯敦,以前是跳舞的,現在有自己的學校,還在聯合國兒童基金會工作過。後來就沒見到她再來中國了。也許是老了,也許是病了,據說她老了沒有記性,簽證超過了一年多時間,被罰了不少錢。我看她的氣質,有點像你畫上的白種女人,難怪她非常喜歡。從麥瑞娜的例子可以看到,你的畫非常洋氣,老外喜歡,尤其是有點年紀的女老外喜歡,你在創作作品時,是否特意考慮過客群群體?

劉:呵呵!我在這方面到沒考慮太多,只是跟著自己的感覺走,但前提條件必須有當代感,有內涵,力爭體現東方精神。不論是何種藝術形式,只要有創造性,有自己的個性語言。具備優秀作品的特點都會引起人們的共鳴,只是共鳴人群文化層次的不同而已。試驗性、先鋒的藝術,應該有前瞻性,所以理解的人比較少,甚至遭遇很多人的反對,這都很正常。正所謂曲高和寡,真可惜沒能趕上跟麥瑞娜面對面的交流,聽聽她的寶貴意見,但願以後有機會當面請教,有人喜歡你的畫這就是緣分,至少心靈是相通的。

6.彭:其實,融合系列就是女同性戀系列。08年我在解讀融合系列的時候,沒有往同性戀題材上想太多,因為當時看見的作品不多,還有領袖和金錢系列的干擾,再加上畫面上的同性戀是一黃一白,我就往東西方文化對話方面去考慮了。從你後來的發展來看,其實你畫的就是同性戀,並不是用同性戀去圖解文化對話。去年有一位歐洲策展人希望做一個同性戀題材的中國當代藝術展,我還跟他提到了你的作品,不過後來才知道,他想做的展覽不是同性戀題材的作品,而是同性戀藝術家的作品,尤其是同性戀藝術家創作的同性戀題材的作品。他後來沒有去找你吧?我的問題是,你為什麼會創作同性戀題材的作品?不怕有人說你也有同性戀傾向嗎?

劉:我不介意別人怎么看我,我確實沒有這方面的傾向,但是為了加深理解和表現,我去過一些同性戀聚集的場合,比如後海等地,也看了一些這方面內容的影片。我覺得存在就是最好的理由,不要問為什麼,異性戀也好,同性戀也罷,都是人們對生命本質的一種體驗與追求。其實同性戀在我國古代上至宮廷下至民間就早已屢見不鮮了,只是沒有像現在這樣給與正視的關注。

至於我為什麼選這類題材來進行創作,一是比較好奇,二是覺得這也是比較值得關注的問題,當下從普通百姓到精英階層,有這種傾向的人亦不在少數,看到問題總要有人站出來說說,我想這也是藝術家應盡的職責吧。

7.彭:儘管你用將畫面刷虛的方式,已經將同性戀這個敏感的題材表達得不那么激烈了,或者說表達得非常含蓄了,但是作為學院的教師,創作這種題材的作品,是否會受到來自領導、同行或者學生方面的壓力?在美院展出過這類作品嗎?

劉:作為體制內、學院裡的教師,我確實顯得有些不夠安分,不僅把工作室落戶在宋莊,也沒有按主鏇律的要求創作作品,而是按自己的性情和追求畫一些比較喜歡的東西,追求藝術的實驗性和原創性。

天津美術學院作為全國八大美院之一,學術環境比較寬鬆,首先做好自己的本職工作,然後認認真真的做學術,就可以了。天津美院有許多老師在北京都是自己的創作工作室,天津離北京很近,很容易受當代前衛藝術思潮的影響,所以無論是老師還是學生思想都比較活躍,包括一些領導本身有海外留學的經歷,是學術帶頭人,眼界都很開闊,對試驗性當代藝術,都持一種開放的態度。有時我從宋莊回學院,他們都戲稱“是從藝術前線回來的”。我的“對話融合”系列參加了在北京中國美術館舉辦的“道同形異”天津美術學院油畫系教師作品展,但是在美協舉辦要求主鏇律的作品的畫展上,例如全國美展等,我的作品就顯得有些不合時宜了。所以這些年官方主辦的展覽我參加的很少。

8.彭:既然在體制內不能得到認可,是否想過把作品畫得更加明確些呢?目前的作品看上去很美,你創作時更多的是考慮繪畫語言,還是考慮表達內容?

劉:很多人都提出了這個問題,畫面是否再明確再強烈些,我覺得東方人的天性,做事都比較含蓄內斂,尤其中國人,做事比較中庸,主張點到為止,反映到畫面上也應該是朦朧的,猶抱琵琶半遮面。不象西方人所表現的那樣直白強烈,一覽無餘。從事架上繪畫這許多年,嘗試了很多的繪畫形式及方法,經驗告訴我,內容決定形式,有了好的想法題材,還要找到適合它的表現形式,這樣才能達到事半功倍的效果,雖然當代藝術主張消解語言,但我堅持認為只要是架上繪畫無論古典、表現、抽象還是當代的都一定要耐看,無論在造型、色彩語言上,都要有自己獨到的見解,有技術含量,做到精神性和物質的高度結合,這樣出來的作品才能經得住時間的考驗,忽略任何一個因素,作品都會有瑕疵、不夠完美。

9.彭:從你的作品中,我看不出來你對同性戀態度,不知道是讚揚,是同情,還是批判?當然,藝術可以保持這種曖昧性。如果你願意跟讀者分享你的明確意思,估計大家會非常歡迎。

劉:之所以我把她們畫的很美,其實對於同性戀我還是抱同情的態度居多,有些許讚揚,但絕無批判之意,有時又擔心是不是倫理出了問題,總之內心還是很糾結,隨著社會的進步,這種情形也會逐漸明朗化,所以我把它畫成作品,讓世人來判斷、評說、把握。仁者見仁,智者見智,真理本來就沒有唯一,更何況是藝術。

10.彭:最後談談這次展覽的一些主要作品吧,肯定不少觀眾對你在今日美術館展出的作品很好奇。

劉:這次展覽的是我最近一年的新作。由三個部分組成,第一部分是《風花雪月》之“春夏秋冬”系列,共四組16幅。春夏秋冬是情感也是人生;時間變遷,冷暖交替,盛衰起伏,滄海桑田。色彩汲取中國傳統五色,以紅、黃、黑為主,形式以扇面表達,一摺扇面,一段記憶。文脈的繼承,人生的追思,摺扇展開間的過程更是一曲酸甜苦辣的歌,第二部分是《風花雪月》之“時尚系列”,內容以當代時尚女性為主題,由於當代女性本身的大膽而不做作,美艷不可方物,活潑而鮮明的色彩正好相合。第三部分是《風花雪月》之戲裝人物系列,由於古代對女性禁錮的很深,長衣大袍、裹腳纏足,我從人性本質的角度,重新詮釋了人類對性本質和性本能的追求。孔子說過“飲食、男女”充分說明了“食”,“性”對人類生存繁衍的重要性,然而少部分同性之間也有類似的需求,但由於主要道德構成模式及傳統觀念的影響,這種客觀存在的現象往往會被我們主動忽略或避而不談。就學術性來說,這個現象里有很重要的探討價值。因此我進行了深入的分析及獨特的表現。

劉軍:非再現的再現鏡像

文/朱其

劉軍的繪畫主題是表現人的存在狀態,他經歷了寫實主義到非再現的鏡像語言。這是一個有關繪畫的再現悖論,即由一個對外景象的再現轉向鏡像再現的寓言。

一開始,劉軍以學院派的手法表現了學院環境中的學人,在某種意義上,這是一個有關學院繪畫的寫實主義寓言。後來,劉軍的題材轉向了市民社會,他不再畫學院中人,而是表現象牙塔外的十字街頭上的市民、司機和計程車。

在象牙塔內外的主題繪畫中,劉軍使用了有關拙樸風格的寫實主義,無論是穿著高雅的大學精英、美麗的女大學生,抑或穿著雜亂的市民和計程車穿行於喧鬧的街頭,都表現出一種極生動的荒誕感。

後來,人在荒誕現實中的實景消失了,劉軍試圖將人單獨的抽象為一般意義上的青年男女,這些一般的“人”跟影響這個世界的暴力主義者比如毛澤東、列寧和中東恐怖分子、越戰的美軍士兵放在一起。這就像一種有關暴力的普適性的對話,裸身的年輕人面對列寧、毛澤東這樣的暴力革命的領袖,以及作為具體暴力的執行者的恐怖分子和士兵。

這個系列代表了劉軍的一個轉向,即他在用形象探討一種主題性的寓言關係,使人物脫離了實景,成為一般意義的人,或者象徵某一主題的人物形象,比如俊美但身份不明確的青年男女,他們單純的站在符號性制服的士兵和恐怖分子前,或者面對革命領袖目空一切的指點。但青春身體的“他們”在暴力的創導者和身體力行者面前顯得無所畏懼又靜默。

近些年,劉軍的繪畫主題轉向一種“扇型鏡像中的女人”,畫面的主體是一幅展開的巨型扇面,不過這把扇子的每一根扇骨似乎是由長條鏡片組成的,鏡面上反射出一個個各色風格的女人。鏡面上的女人像是一個對境子外的女人的形象折射,這些女人有京劇演員、有風塵女子等欲望聲色的暗示。

就繪畫本身的語言看,這一繪畫方式相當於一種“非再現的再現”,即畫面的主體是一組再現性的鏡像,鏡子及其上面的鏡像一直是西方繪畫有關“再現”的隱喻詞,表示寫實主義的繪畫圖像作為一種真實形象的再現,畫面就相當於鏡子對外界的真實形象的反映,這種被反映的圖像即是“鏡像”。

但在這一有關鏡像的圖像中,這種“再現的鏡像”作為一個整體的寓言形象,卻不是再現的,而是一種非再現的表現。由此,劉軍的繪畫脫離了符號特徵的形象之間的象徵關係,而轉向一種非再現的寓言關係,即通過鏡像作為一種有關欲望的浮於表面的、漂浮的性質,以及鏡子上的欲望及女人是一種折射的非真實鏡像。

在這個系列中,鏡子與鏡像不是一個主題形象,鏡子只是一個描述欲望的虛幻及浮華的隱喻性特質,它不是為了再現鏡像本身,而是為了從視覺上說明欲望的特質。在這個意義上,這是一種藉助鏡像的再現特徵,使其轉喻為一種有關欲望的表征形式,即圖像主體的欲望的特質。但欲望是沒有形象的,這還可以藉助女人的形象來表征;但欲望的浮華特質更無從找到對應的形象或者色調等抽象形式,而是藉助了鏡子的自體特性來表達。

在有關鏡像的表現中,“鏡像”不再是一個寫實主義的概念,而是鏡子的表面性、脆弱性被當作一個精神表征,這個表征與有關欲望或女人的形象又正好在合成一個體面上,即鏡子與鏡像成為一個有關“欲望”的合成辭彙,鏡子的特質成為對欲望之像的解釋含義。

這就使寫實繪畫超越了由現實的鏡像到符號的形象兩個階段,從而轉入到圖像自身的形而上的語言形式。這樣一個繪畫圖像儘管整體上還處於粗糙的語言狀態,但在保留寫實主義的形象前提下找到了一種向形而上語言的轉化方式。

2012年9月12日寫於望京

劉軍“觀念”的“符號”

文/郭雅希

一、走出弗洛伊德

記得最早和劉軍認識是在1991年,他的油畫本科畢業展上。那一年我剛考上天津美院美術史論碩士研究生。在劉軍的畢業展上我對他印象很深,他的弗洛伊德畫風在當時,國內美術界並不是很了解的情況下他顯得很突出。

後來再見到劉軍的作品是在上世紀九十年代末。

1999年,我與孫建平、王琨策劃了“新蛻變·99天津青年油畫家提名展”。參展藝術家有:劉軍、王偉毅、管勇、馬軻、宋海曾、任振宇、李繼森、李明鑄、周青、張林海、孫振武等一批集聚在天津地域的新銳畫家。劉軍的《方向》系列、《天津印象》等作品明顯地可以看出有學院派和研究弗洛伊德的基礎,但卻又明顯地可以看出,已經從弗洛伊德靜態的肖像模式中“走出”。他對客觀現象的尊重,以及注重挖掘現象背後的本質,並試圖獲取比照相更真實的真實,這一點顯然來源於弗洛伊德,但是他作品中的“表現”性色彩、強烈的主觀情感卻是他獨到的。

劉軍來自黑龍江的雞西,在天津美院讀書,後來又在天津安家。天津,作為他的第二故鄉,作為伴隨他成長的都市,一方面使他產生了深厚的感情,另一方面又使他清楚地看到了這個城市的問題。在他的創作中我們可以看到,他能夠將他感受到的天津表面上“完美”、“華麗”背後的不完美的真實,用他獨到的“表現”語言表述出來,這顯示了劉軍強烈的社會責任感和人文的關懷。

……

二、走出“學院”

上世紀九十年代中後期的中國美術界,在經過了“八五思潮”的沉寂後又迎來了一個新的活躍期——波普化、觀念化、市場化、卡通化、全球化的傾向,對原有的學院教學又一次產生了重大的衝擊。

從藝術理論的角度來看,隨著中國美術界的進一步全球化,學院傳統藝術的創作方法已不再是唯一的創作方法,“視覺藝術”的概念已經轉變成了“視覺文化”,一種“泛文化主義”的新藝術逐漸地崛起——方案、圖片、文字、現成品、裝置、行為、影像等多種表現形式迅速地膨脹。藝術學的研究方法已不再局限於本體、本學科的理論研究範疇,開始擴展到相關的人文學科方法和理論系統,如闡釋學、符號學、社會學、結構主義、解構主義等等。

自上世紀九十年代,中國美術界最明顯的變化是:一,中國的藝術開始走向了世界,視野寬擴了,眼界更高了,意識更開放了;二,市場打開了,多元化、多極化的局面已經形成;三,藝術創作不再局限於“象牙塔”內了,藝術不但與生活、與社會、與觀念的界限完全消失,而且藝術已從原有的只是一味地“觀看”轉換成了“閱讀”、“理解”和觀賞者的共同“參與”與“互動”。

劉軍從研究弗洛伊德入手,但他並不滿足只以弗洛伊德為“師”,他的“老師”還有安迪·沃霍爾、大衛·霍克尼、里希特、培根和費謝爾。

劉軍從弗洛伊德“走出”,對天津都市題材的獨到表述,既有強烈的“表現”性色彩;又有冷靜、理性的認識。

從弗洛伊德到“表現”並沒有使劉軍得到滿足,更沒有終止劉軍探索、實驗和獨自深化的追求。他首先從語言的實驗轉向了精神的實驗,從關注生活轉向了關注文化;隨著精神實驗過程的不斷充實,他超越了“學院”系統亦步亦趨“技法”層面的局限,開始走出“表現”,走出“學院”,走向了社會,進入文化層面的探索和實驗。

三、從“表現”到“觀念”

進入商品時代,隨著市場經濟的發展,隨著全球經濟一體化和信息資源的共享與開發,隨著信息文化的迅猛發展與廣泛的傳播,隨著物質文明的不斷發展與物質文化對精神文化的不斷衝擊,特別是進入二十一世紀以來,現代的人們已經很難再被一個統一的思想系統所控制了。精神上的漂泊感,實用主義的誘惑和各種時尚的衝擊,一方面,摧毀了傳統的信仰主義,給文化界帶來了多向、多極的追求;另一方面,也給現代的人們帶來了新的考驗。很多人沉浸於橫向的物質現實和直接經驗,不再從縱向的理想、信仰、形而上的高度去思考問題;在文化行為上,表現出一種沒有準則、無所適從,或見機行事、投其所好的急功近利;在藝術創作上,表現出一種不觸及文化問題、人性問題、社會問題,思想貧弱,滿足於表面的唯美,蜷縮在自己的主觀意象,自戀、自娛、自我誇飾的膨脹。但劉軍不是這樣,他既沒有沉浸在弗洛伊德式的“技術”里畏縮不前,也沒有被“商品時代”的“市場”所異化,更不滿足於審美上的自戀、自娛和自樂;他從研究弗洛伊德轉向了研究安迪·沃霍爾、大衛·霍克尼,直面現實,直面當下。2001至2004年,劉軍創作的《消費系列》充分地表現了他處在“商品時代”的種種現象面前的複雜心態。

從弗洛伊德到《方向系列》到《消費系列》的轉換反映劉軍所處的時代的轉換,反映了他從注重“表現”語言向注重“觀念”的轉換,也反映了他價值追求的轉換。這種時代的、從“表現”語言向“觀念”的轉換正好像四五十年代的波洛克向六七十年代的安迪·沃霍爾的轉換。

四、“觀念”的“符號”

德國哲學家卡西爾(1874-1945)在他的《人論》中提到,“我們應當把人定義為符號動物來取代把人定義為理性動物。”①既然人是“符號動物”,那末,藝術就可以被定義為符號的語言②。“符號語言”可以成為某一時代,某一民族的文化標誌,也可以成為一個藝術家的文化標誌。

對於藝術家來說,符號是一種語言,是一種認識世界、表現豐富、複雜情感的個人體驗;對於社會來說,符號是一種文化,一種時代信息的濃縮,一種價值取向的表征,也是一種文明的標誌;對於美術史來說,符號是一種藝術觀,是一種獨特的承前啟後的審美創造。

“表現”性繪畫是由內向外噴射的強烈感覺和情感。而觀念性繪畫是超越生理、心理情感的因素從分析的理性和感性層面的獨到切入。

劉軍的《消費系列》顯然屬於觀念性繪畫。他的《消費系列》是對“消費時代”都市生活中新的文化形態、新感受的一種創意性的表達。可以看到,他吸收了安迪·沃霍爾、大衛·霍克尼明快、艷麗的色彩和大眾化淺顯、率真的趣味,以及商業廣告式的通俗與單純。

進入21世紀以來,中國的大眾“圖像”,包括網路、電視、報紙、雜誌、街景廣告等媒體以及各種流行文化“秀”,不僅充斥著人們的視覺與心理,甚至不知不覺地成了當下人們思維方式的一部分。面對這種文化情形再執著於“學院”傳統的“高雅”和含蓄的表達顯然已“詞”不達“意”了。藝術的主要任務除了要為藝術本體的推進而努力,還要重新確定藝術與生活的關係,確定正確選擇生活的價值和目標。劉軍的《消費系列》以及隨後創作的《錢幣系列》緊緊抓住了藝術與當下現實生活的關係,並在這種“關係”中將個人的豐富複雜的情感體驗、個人的尷尬、個人的思考、個人的暗示、個人的理念得到了充分的展示。

在《消費系列》和《錢幣系列》之後他又創作了《對話·融合》系列和《風花雪月》系列。

文化和藝術是一個綜合的門類,在各種各樣複雜的文化和藝術形態中,人性和人的生命形態是最為重要的因素——人的心理、人的情感、人的行為方式總會隨著時間、空間和情緒以及精神需求的變化而發生著變化,這種“變化”就是時代的變化、人的觀念的變化。

在劉軍的《對話·融合》系列和《風花雪月》系列中,我們看到了劉軍作為文化符號創作的——政治文化信息,《對話·領袖》;社會文化信息,《對話·反恐》;生命文化信息,《對話·青春》、《對話·生命》;時尚文化信息,《風花雪月·時尚》系列;傳統文化信息,《風花雪月·經典》系列;時令文化信息,《風花雪月·四季》系列——這些綜合、複雜的文化信息。劉軍通過個人獨到的體驗方式,在不同背景下——市場的、時尚的、政治的、社會的、傳統的、時令的、東西方文化碰撞的——產生的中國當代文化現象,通過一種平面與縱深、偶然與必然、瞬間與永恆的形式反映出來,在這不同的“系列”中,我們可以發現有一個貫串其中的就是他對人性和生命形態的關注。

商品時代、消費時代為人們提供了多層次、多方位的消費體驗和心理需求,多方位、多層次的消費體驗和心理需求又為人們提供了廣闊的文化開拓空間和發展空間。但是,在“消費時代”的“光鮮”和人們欲求的背後,我們卻忽視了人性的本真——人類應該追求的實際上並不是奢侈、豪華、和富貴,而應該是自然的、簡單的、低碳的和健康的生活,這也應該是“消費時代”最富有人文關懷的文化本質。劉軍對其“圖像”符號朦朧的、破碎的、錯位表現正是對這種“光鮮”和人們“欲望”的消解,一種反向的提示,同時也是一種對人類生命形態不同時期荒誕而真實、通俗而深刻、偶然又必然,有如“瞬間”即逝的獨到而感慨性的表達。

劉軍不同“系列”的“觀念”“符號”是對中國當下社會現象、文化現象的剖析、揭示和有益的提示。可貴的是他的探索性“符號”突破了傳統“觀看”繪畫的方式,他嘗試著將繪畫變成了“閱讀”並與“讀者”形成了與他繪畫的互動。

面對一件藝術品我總習慣思考兩個問題:一,他想表現什麼?二,他是怎樣表現?“想表現什麼?”即索緒爾所說的“所指”,“怎樣表現的?”即索緒爾所說的“能指”。在人們熟悉的圖像“能指”符號的後面,實際上蘊含著更為豐富的、令人意想不到的、極富創意的“潛台詞”……這正是藝術的魅力所在,是圖像“符號”的魅力所在,也是劉軍“觀念”“符號”的魅力所在。

注釋:

①見《人論》(德)恩斯特·卡西爾,甘陽譯,上海譯文出版社,1986年6月第三版,第34頁。

②同上,見第213-214頁。

2012年9月於天津